Narbonne

| Narbonne | |||||||||||

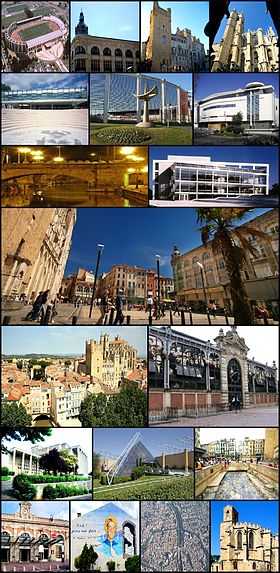

De gauche à droite, de haut en bas : Le Parc des sports et de l'amitié ; les Dames de France ; le Palais des Archevêques ; la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur ; la médiathèque et l'esplanade André Malraux ; une œuvre au Parc des sports et de l'amitié ; le palais de justice ; le pont Voltaire ; le théâtre ; la place de l'Hôtel de Ville ; le pont des Marchands avec vue sur le palais des Archevêques, la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur et le canal de la Robine ; Les Halles[1] ; le palais des Sports, des Arts et du Travail ; l'Espace de Liberté ; la voie Domitienne ; la gare SNCF ; la fresque en hommage à Charles Trenet, né à Narbonne ; une vue aérienne du centre-ville ; l'ancienne église Notre-Dame de Lamourguier, aujourd'hui musée lapidaire. |

|||||||||||

Blason |

Logo | ||||||||||

| Administration | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||

| Région | Languedoc-Roussillon | ||||||||||

| Département | Aude (sous-préfecture) | ||||||||||

| Arrondissement | Narbonne (chef-lieu) | ||||||||||

| Canton | Bureau centralisateur de Narbonne-1 Narbonne-2 Narbonne-3 | ||||||||||

| Intercommunalité | Le Grand Narbonne (siège) | ||||||||||

| Maire Mandat |

Didier Mouly 2014-2020 | ||||||||||

| Code postal | 11100 | ||||||||||

| Code commune | 11262 | ||||||||||

| Démographie | |||||||||||

| Gentilé | Narbonnais | ||||||||||

| Population municipale |

51 869 hab. (2012) | ||||||||||

| Densité | 300 hab./km2 | ||||||||||

| Population aire urbaine |

151 209 hab. (2011) | ||||||||||

| Géographie | |||||||||||

| Coordonnées | 43° 11′ 01″ N 3° 00′ 15″ E / 43.1836, 3.004243° 11′ 01″ Nord 3° 00′ 15″ Est / 43.1836, 3.0042 | ||||||||||

| Altitude | Min. 0 m – Max. 285 m | ||||||||||

| Superficie | 172,96 km2 | ||||||||||

| Localisation | |||||||||||

| Liens | |||||||||||

| Site web | narbonne.fr | ||||||||||

| modifier | |||||||||||

Narbonne, Narbona [narˈbunɔ] en occitan, est une commune française située dans le département de l'Aude, en région Languedoc-Roussillon. La commune est traversée par le canal de la Robine, classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1996[2].

Narbonne est la commune la plus grande et la plus peuplée du département de l'Aude. Les 52 489 habitants de Narbonne sont appelés les Narbonnais. Son aire urbaine compte 151 209 habitants en 2011. Elle est aussi la ville-centre d'une agglomération de 125 487 habitants, Le Grand Narbonne.

Située au cœur du « parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée », Narbonne possède également d’autres sites naturels classés, comme le massif de la Clape et celui de l’abbaye Sainte-Marie de Fontfroide ainsi que l'étang de Bages-Sigean. Fondée par les Romains en -118, elle était leur plus ancienne colonie en Gaule et son centre urbain garde trace de nombreux siècles d’histoire (cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur, palais des archevêques, restes de la voie Domitienne…). La ville est entourée d’un environnement fait de garrigues et de vignes (elle est spécialisée dans le commerce des vins de l'Aude et du Languedoc) ; proche du littoral d’une région très touristique, elle possède une plage de cinq kilomètres de sable fin à Narbonne-Plage.

Son statut de plus ancienne colonie romaine en Gaule lui vaut le surnom de « fille aînée de Rome hors d'Italie ».

Géographie

Localisation

Narbonne est une commune du département de l'Aude sur la côte méditerranéenne et la basse plaine de l'Aude, elle s'étend de la Mer Méditerranée aux Corbières maritimes ainsi que de l'Aude à l'étang de Bages-Sigean. Elle est une sous-préfecture de l'Aude, située dans l'arrondissement de Narbonne. La commune constitue à elle-seule le canton de Narbonne-Est et donne son nom aux cantons de Narbonne-Ouest et Narbonne-Sud. Elle fait partie de la deuxième circonscription de l'Aude.

Les villes notables les plus proches sont :

Avec 17 296 hectares, Narbonne possède le plus vaste territoire communal du département de l'Aude et de la région Languedoc-Roussillon, soit à peu près, à titre de comparaison, l'équivalent de la superficie du département des Hauts-de-Seine. Il s'agit du 23e territoire communal le plus vaste de France métropolitaine.

Relief

Le point le plus bas de la commune est à 0 m au niveau de la mer Méditerranée et le point le plus haut est à 287 m au Roc de Fontfroide, pour une altitude moyenne de 143 m. On y trouve deux reliefs bien distincts. Le massif de la Clape, qui culmine à 214 m, fait partie des Pyrénées. Il sépare la ville de Narbonne de la mer. Le massif de Fontfroide, qui culmine à 293 m, fait partie du massif des Corbières, et plus précisément des Pyrénées.

Climat

Le climat de Narbonne est de type méditerranéen. Il se caractérise par des hivers doux, des étés secs, une luminosité importante et des vents assez violents comme la tramontane[15]. Narbonne compte 300 jours d'ensoleillement par an, 33 jours de pluie, 14 jours d'orage en moyenne et 1 jour de neige en moyenne par an. Les températures estivales vont de 15 à 38 degrés et les températures hivernales vont de -8 à 15 degrés. C'est l'une des villes de France qui connaît le plus grand nombre de jours de soleil par an.

Voies de communication et transport

Narbonne est située sur un nœud de communication le long du littoral méditerranéen. La ville est desservie par 2 autoroutes, de nombreuses routes, une gare et un fleuve. En plus de cela deux grands aéroports sont situés à proximité ainsi qu'un port.

Voies routières et autoroutières

L'autoroute des Deux Mers, et plus précisément le tronçon est de l'A61, se termine au sud de la ville en rejoignant l'A9. L'A61 permet d'accéder à l'ouest à Toulouse puis Bordeaux via Carcassonne, tandis que l'A9 rejoint au nord Montpellier puis Nîmes et au sud Perpignan puis Barcelone en Espagne. Deux sorties (37) Narbonne-Est et (38) Narbonne-Sud de l'A9 desservent la commune. Sur le réseau secondaire, la route nationale 113 se termine aussi à Narbonne en rejoignant la route nationale 9. La RN113 permet de rejoindre Toulouse à l'ouest, tandis que la RN 9 rejoint Montpellier au nord et Perpignan au sud. Enfin, la route départementale 613 permet de rejoindre au sud-ouest Couiza et la haute vallée de l'Aude en traversant la région des Corbières, et la départementale 607 rejoint au nord-ouest Lacaune dans la montagne Noire.

Rocade

Transport ferroviaire

La gare de Narbonne est la plus grande gare ferroviaire du département de l'Aude, desservie par les trains TER Languedoc-Roussillon, Intercités et TGV. Elle se situe sur les lignes de Bordeaux-Saint-Jean à Sète-Ville et de Narbonne à Port-Bou[16]. Comme pour l'autoroute, Narbonne constitue un nœud où la ligne nord-sud le long de la Méditerranée est rejointe par la ligne est-ouest le long du canal du Midi.

Transports en commun

La ville possède un réseau de bus appartenant à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Il est exploité par Keolis Narbonne, sous la marque commerciale Citibus.

| Caractéristiques | Ligne | Tracé |

|---|---|---|

| Lignes urbaines en semaine | Montesquieu ↔ Saint-Jean Saint-Pierre | |

| Les Halles centrales de Narbonne ↔ Centre commercial La Coupe | ||

| Bonne Source ↔ Weilheim | ||

| Les Halles centrales de Narbonne ↔ Crabit | ||

| Les Halles centrales de Narbonne ↔ Réveillon | ||

| Les Halles centrales de Narbonne ↔ Moulin du Gua | ||

| Navette du centre historique | Les Halles centrales de Narbonne Émile-Zola ↔ Théâtre central | |

| Lignes urbaines du dimanche | Baliste ↔ Saint-Jean Saint-Pierre | |

| Baliste ↔ Cinémas | ||

| Lignes suburbaines | Les Halles centrales de Narbonne ↔ Paradisier | |

| Les Halles centrales de Narbonne ↔ Mouchaïras Sud | ||

| Les Halles centrales de Narbonne ↔ Acacias | ||

| Gare SNCF centrale de Narbonne Nicolas de Condorcet ↔ La Placette | ||

| Médiathèque Centrale Frédéric Mistral ↔ Prat-de-Cest | ||

| Les Halles centrales de Narbonne ↔ Vieux Chêne | ||

| Médiathèque centrale Frédéric-Mistral ↔ Village | ||

| Médiathèque Centrale Frédéric Mistral ↔ Les Remparts | ||

| Gare routière de Narbonne↔ Ulysse | ||

| Médiathèque centrale Frédéric-Mistral ↔ Chemin de La Caune | ||

| Médiathèque centrale Frédéric-Mistral ↔ Lotissement Le Pech | ||

| Médiathèque centrale Frédéric-Mistral ↔ Route de Mailhac | ||

| Lignes inter-villages | Entrée du Village ↔ Jardins de la Mer | |

| Portel-des-Corbières ↔ Leucate | ||

| Portel-des-Corbières ↔ Leucate | ||

| Portel-des-Corbières ↔ Leucate | ||

| Lignes estivales | Médiathèque Centrale Frédéric Mistral ↔ Îlot 9 | |

| Médiathèque Centrale Frédéric Mistral ↔ Paradisier | ||

| Vieux Chêne ↔ Les Karantes | ||

| Navette estivale | Pissevache ↔ Ilôt 9 | |

| Lignes scolaires | ||

La ville est connectée au réseau interurbain de l'Aude, appartenant au conseil général de l'Aude. Il est exploité par Keolis Aude, sous la marque commerciale Audelignes.

Trafic fluvial et plaisance

Au niveau fluvial, le canal de la Robine traverse la ville en suivant l'ancien lit de l'Aude. Il permet de rejoindre le fleuve Aude puis le canal du Midi, qui passe plus au nord de la ville via le canal de Jonction. Au sud, le canal rejoint la mer Méditerranée.

Narbonne possède aussi son port nautique sur les rives de l'étang de Sigean ainsi qu'une marina à Narbonne-Plage[17]

Transports aériens

Narbonne possède un aérodrome (Narbonne-Vinassan). Les aéroports les plus proches sont ceux de :

- Béziers-Cap d'Agde, Montpellier-Méditerranée et Marseille-Provence au nord-est.

- Perpignan-Rivesaltes au sud.

- Carcassonne-Salvaza et Toulouse-Blagnac à l'ouest.

- Castres-Mazamet au nord-ouest.

- Clermont-Ferrand-Auvergne au nord.

Urbanisme

Quartiers

La commune de Narbonne est officiellement divisée en sept quartiers, eux-mêmes divisés en sous-quartiers. Chacun est doté d'un conseil de quartier et d'un adjoint au maire délégué.

- Le quartier Narbonne-Nord regroupe : le centre historique, Cité, Révolution, Gares, Quai d'Alsace, Quai de Lorraine.

- Le quartier Narbonne-Nord-Est regroupe : Horte Neuve, Gazagnepas, Malard, Montesquieu, Baliste, Razimbaud, Bel Air.

- Le quartier Narbonne-Est correspond à Narbonne-Plage.

- Le quartier Narbonne-Sud-Est regroupe : Bonne Source, Théâtre, Égassiairal, Convention.

- Le quartier Narbonne-Sud regroupe : Bourg, Pastouret, Maraussan, La Mayolle, Croix Sud, Saint-Germain, Quatourze, La Nautique.

- Le quartier Narbonne-Ouest regroupe : Plaisance, Beau Soleil, Monts de Genesto, Rec de Veyret, Les Fours à Chaux, Les Hauts de Narbonne, La Coupe, Montplaisir, Roches Grises, Réveillon.

- Le quartier Narbonne-Nord-Ouest regroupe : Saint-Jean-Saint-Pierre, Saint-Salvayre, Anatole France, Sainte-Cécile, Bougna, Malvezy, Les Amarats, Crabit, Malacan, La Campane, Berre-Cesse.

Logement

Narbonne comptait 20 903 logements en 1999. Les constructions neuves sont peu présentes, puisqu'en 1999, seulement 10,5 % des résidences principales dataient de 1990 ou après. A contrario, les constructions antérieures à 1949 représentaient 27,7 % du parc.

76,2 % des logements sont des résidences principales, réparties à 58,7 % en maisons individuelles et à 41,3 % en appartements (respectivement 59,1 % et 40,9 % dans la région). 45,1 % des habitants sont propriétaires de leur logement, contre 50,4 % qui ne sont que locataires (respectivement 56,8 % et 37,6 % dans la région)[18],[19].

Avec 4 359 logements HLM, soit 20,9 % du parc en 1999 (9,6 % dans la région), la ville respecte les dispositions de l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) de décembre 2000 fixant à 20 % le taux minimum de logements sociaux pour les communes les plus importantes. On peut constater en outre que le nombre de logements vacants était assez faible en 1999, avec seulement 6,8 % du parc contre 7,7 % dans la région.

La plupart des habitations possèdent 4 pièces (55 %), ou 3 pièces (25,9 %), puis 2 pièces (14,2 %). Les petits logements restent peu nombreux (studios : 4,9 %). La ville possède par conséquent des logements de taille importante du fait de l'espace immobilier non restreint, permettant de grandes constructions, et du fait de la faible demande en petits logements[20],[21]. Enfin il faut préciser que ces logements sont bien dotés puisque 83,7 % ont le chauffage central et 53,2 % possèdent un garage, box ou parking (respectivement 76,5 % et 61,7 % pour la région).

Projets

Narbonne tente de restructurer l'habitat assez ancien du centre-ville. Pour cela, la communauté d'agglomération de la Narbonnaise propose des aides supplémentaires pour améliorer le confort des logements, les façades, la création de garages et l'accès aux étages. De plus, une opération programmée d'amélioration de l'habitat a été menée en 1979 et en 2006[22].

Histoire

Antiquité

Les Romains fondèrent en 118 av. J.-C. une colonie romaine du nom de Colonia Narbo Martius. Ce nom reprend peut-être le toponyme celte ou ibère Narbo signifiant "Habitation proche de l'eau" (apparenté à la racine basque *narb-[23]) et le nom de Mars, dieu romain de la Guerre invoqué pour la protection de la nouvelle cité. Ce nom n'a rien à voir avec le gentilice du consul en poste à Rome durant l'année 118, Quintus Marcius Rex ni avec une hypothétique légion Martia[24]. Elle était située sur la via Domitia, la première route romaine en Gaule, qui permettait de relier l'Italie et l'Espagne. Avant cette période, Narbonne était un comptoir commercial, rattaché à l’oppidum celte de Montlaurès, à quatre kilomètres au nord de la ville actuelle), la capitale des Élisyques, un des peuples de la Celtique méditerranéenne[25].

En 45 av. J.-C., Jules César installa à Narbonne les vétérans de la Xe légion. En 27 av. J.-C, Auguste rendit visite à la ville et en 22 av. J.-C., il en fit la capitale de la province romaine de la Gaule narbonnaise. Elle fut jusqu'à la fin de l'Antiquité romaine l'une des villes les plus importantes de la Gaule ; Strabon dit même qu'elle était la première. Le port antique de Narbonne est considéré comme le deuxième port de l’empire romain en Méditerranée nord-occidentale après Ostie, le port de Rome[26]. Durant les deux premiers siècles de l'ère chrétienne sa superficie avoisinait 100 hectares, ce qui a amené à estimer sa population aux alentours de 35 000 habitants[27].

Après sa destruction en 145 par un incendie accidentel, Antonin le Pieux fit reconstruire Narbonne en 160 et étendit le réseau routier de la Narbonnaise.

La ville déclina au cours de l'Antiquité tardive. L'enceinte, qui date probablement de la fin du IIIe siècle, ne délimitait plus que 16 ha. En 413 le roi des Wisigoths, Athaulf, fit son entrée dans la ville, où, vêtu comme un général romain, il célébra son mariage avec Gallia Placida. Après avoir fondé le royaume de Toulouse de Toulouse en 418, les wisigoths n'eurent de cesse de mettre la main sur Narbonne. Ils assiégèrent en vain la ville en 435-436. Ils arrivèrent à leurs fins en 462, lorsque le général romain Agrppinus leur céda Narbonne en échange de leur aide. À cette époque, la cité faisait encore bonne figure: en 464, Sidoine Apollinaire, de passage, en fit une description dithyrambique.

Au début du VIe siècle, Narbonne fut brièvement la capitale des Wisigoths vaincus à la bataille de Vouillé (507) par les Francs de Clovis, conquérant du royaume de Toulouse. Grâce à l'aide militaire des Ostrogoths d'Italie, les Wisigoths du jeune roi Amalaric conserveront la Septimanie et Narbonne. Amalaric y sera assassiné en 531. Sous le règne du roi Theudis (531-548), Narbonne cessera d'être la capitale des Wisigoths.

Moyen Âge

Période arabe

En 719, la ville fut conquise par les troupes arabo-berbères musulmanes des Omeyyades venues de la péninsule Ibérique en 718[28] et dirigées par le troisième gouverneur d'Espagne, al-Samh. Les Omeyyades en font la capitale d'une éphémère province pendant 40 ans sous l'autorité de Cordoue. Sous la domination musulmane, Narbonne devint Arbûna أربونة, le siège d'un wâli pendant quarante ans, capitale d'une des cinq provinces d'al-Andalus, aux côtés de Cordoue ولاية الأندلس, Tolède ولاية طليطلة, Mérida ولاية ماردة et Saragosse ولاية سرقسطة [29] . L'historien égyptien Mohamed Abdallah Inane [30] situe cette province au nord des Pyrénées, incluant les côtes méditerranéennes jusqu'aux Bouches-du-Rhône, il ajoute que les principales villes de cette province sont Narbonne (Arbuna أربونة), Carcassonne ( Qarqachounah قرقشونة), Béziers (Bazyih بزييه), Nîmes (Nimah نيمة) , Agde (Ajdah أجدة) et Castelsarrasin (Majlounah ماجلونة).

Les musulmans octroyèrent aux autochtones chrétiens et juifs le statut de dhimmi, autorisation de professer leur religion moyennant tribut et un statut subalterne dans la société[31]. En outre, ils firent venir d'Afrique du Nord des familles entières avec femmes et enfants afin d'élargir les bases de leur occupation[32],[33]. On connaît un certain nombre de walis, gouverneurs de la province narbonnaise. Le premier est Abd al-Rahman ibn Abd Allah al-Rhafiqi nommé en 720. Ensuite, Athima vers 737, Abd-er-Rahman el Lahmi à partir de 741, Omar ibn Omar vers 747. Le dernier gouverneur est Abd-er-Rahman ben Ocba (756-759) qui continuera à gouverner les territoires encore soumis aux Musulmans, des Pyrénées jusqu'à Tortose sur l'Ebre[34].

Depuis la province Narbonnaise et pendant quarante années, les Arabes lancent plusieurs raids vers le nord de la Gaule, remontant la vallée de la Rhône, ils mènent des excursions jusqu'en Aquitaine et Bourgogne lors notamment de la bataille de Bordeaux.

La bataille de la Berre et l'éviction des Sarrasins

Au VIIIe siècle, Narbonne dispose toujours des murailles héritées de l'époque romaine ; chantées par l'évêque Sidoine Apollinaire en 465. Selon une histoire locale connue des Narbonnais, les Sarrasins seraient entrés dans la ville par surprise, à l'automne 719, profitant de l'ouverture des portes en cette période de vendanges. Ce qui expliquerait pourquoi la ville, en dépit de ses ouvrages défensifs, fut si facilement conquise et si longue à reprendre. Le chef musulman fit mettre à mort les hommes ayant tenté de défendre la cité, déporter leurs femmes et enfants en Espagne et laissa une petite garnison[35]. En 734 [31] al Fihrî arriva en poste à Narbonne et consolida l'autorité du pouvoir califal sur la région puis, en 735, conquiert Arles grâce au ralliement de Mauronte, duc de Marseille. À ce moment-là les Francs mettent le siège devant Narbonne.

Les Wisigoths qui résistent toujours dans les environs de Narbonne (Minervois, Razès) indiquent aux troupes de Charles Martel comment couper en deux l'armée arabe en marche qui va se porter au secours de Narbonne assiégée, en empruntant le défilé de la Berre qui débouche des Corbières entre Portel et Sigean. En 737, le gros de l'armée arabe franchit les Pyrénées et est mis en pièces, pris en tenaille par les Francs et Wisigoths aux alentours de Portel des Corbières. D'autres Sarrasins tentent de rejoindre Sigean et la légère flotte musulmane ancrée à Port Mahon, et connaîtront un nouveau désastre militaire. Puis, les fuyards et colons musulmans postés en bord de mer, notamment dans la Clape, seront massacrés.

Après cette défaite la garnison arabe de Narbonne subsiste mais son rôle n'est plus significatif et reste cantonnée dans les murs de la ville, sans pouvoir en sortir efficacement. Elle est définitivement évacuée en 759 à l'arrivée de Pépin le Bref.

Il est difficile d'apprécier l'importance du peuplement musulman au nord des Pyrénées. Les musulmans se sont-ils établis comme en Al-Andalus, avec un véritable projet de peuplement, ou bien leur présence s'est-elle limitée au stationnement de contingents militaires dans les principales villes ? L'historien Paul Diacre (VIIIe siècle) indique que les Sarrasins ont pénétré dans la province aquitaine de Gaule accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, comme pour l'habiter. C'est peu crédible car il n'existe aucun vestige archéologique de présence musulmane à Narbonne, en dépit d'une controverse sur la présence d'une mosquée [36], et de toute façon les Arabes n'ayant séjourné à Narbonne que 40 ans, leur héritage ne peut qu'être minime.

Toutefois, d'un point de vue historique et militaire, on peut dire que Narbonne (et non Poitiers) fut le coup d'arrêt de la conquête musulmane en Occident chrétien, car Narbonne était la première base de peuplement et d'installation en Gaule. La victoire précoce des Francs sur la Berre a donc évité une trop longue installation musulmane, à l'inverse de ce que connaîtra l'Espagne. Ensuite, toutes les expéditions au nord de Narbonne furent des razzias sans lendemain et non des entreprises de soumission ou de peuplement.

Les géographes arabes ont gardé le souvenir de la Narbonne musulmane, comme Zuhrî, au XIIe siècle qui donne une description de la ville à cette époque :

« Sur la côte, à l'est de Barshalûna (Barcelone), il y a la ville d’Arbûna (Narbonne). C'est le point extrême conquis par les musulmans sur le pays des Francs. On y trouvait la statue sur laquelle était inscrit : « Demi-tour, enfants d'Ismaël, ici est votre terme ! Si vous me demandez pourquoi, je vous dirai ceci : si vous ne faites pas demi-tour, vous vous battrez les uns les autres jusqu'au jour de la Résurrection. » Cette ville est traversée en son milieu par un grand fleuve, c'est le plus grand fleuve du pays des Francs ; un grand pont l'enjambe. Sur le dos de l'arche, il y a des marchés et des maisons. Les gens l'utilisent pour aller d'une partie de la ville à l'autre. Entre la ville et la mer, la distance est de deux parasanges [environ 10 km]. Les navires venant de la mer remontent le fleuve jusqu'en aval de ce pont. Au centre de la ville, il y a des quais et des moulins construits par les anciens, personne ne pourrait plus en bâtir de semblables. »

Les musulmans quittèrent la ville en 793 mais poursuivirent leurs raids jusqu'en 1020[37].

Un important centre religieux et intellectuel

En 859, Narbonne fut pillée par les Vikings du chef Hasting, qui venaient de Nantes et avaient hiverné en Camargue[38].

À partir du IXe siècle, Narbonne tenta de retrouver son lustre de l'époque romaine et redevint un important centre religieux, spirituel, intellectuel et commerçant de la France du Sud.

Ainsi, à la fin du XIe siècle, se bâtit l'Abbaye de Fontfroide, chef-d'œuvre cistercien et bénédictin, située au sud-ouest de Narbonne, dans le massif protégé de Fontfroide, derrière le quartier des Roches Grises. Cette abbaye, rattachée à l'ordre cistercien en 1145, devint l'une des plus prospères et l'une des plus riches abbayes du Sud de la France. En son sein l'enseignement de la doctrine bénédictine y fut enseignée, et celle-ci inspirera saint François Régis (né à Fontcouverte, à 30 kilomètres de là ) ; et saint Dominique de Guzmán lors des controverses contre les Cathares. En effet, lors de la croisade des Albigeois, Narbonne était le siège des forces catholiques.

À l'issue de la Révolution française, l'abbaye est démantelée et les moines chassés. Elle appartient maintenant à la famille d'Andoque qui entretient l'abbaye et l'ouvre au public tous les jours. De nombreux festivals d'été y ont lieu et les touristes peuvent venir y admirer une splendide roseraie.

Parallèlement, d'autres édifices religieux virent le jour à Narbonne : la basilique Saint-Paul, construite sous Charlemagne au VIIIe siècle, fut transformée en une œuvre romane défensive, connue pour tous les Compagnons du Tour de France pour sa fameuse « grenouille de bénitier. » Mais le plus spectaculaire de tous les édifices narbonnais reste le palais des archevêques, ensemble monumental unique en France (avec celui d'Avignon), construit entre le XIIIe et le XIVe siècle. Deux particularités s'offrent à l'observateur : en cette terre romane, la cathédrale est de style gothique champenois. Également, le palais politique, flanqué du donjon Gilles Aycelin, est accolé à la bâtisse religieuse, le passage de l'un à l'autre se faisant par le cloître et le « passage de l'ancre. » Cette particularité se retrouve au palais des Papes en Avignon. De nos jours, le palais des archevêques accueille la Mairie de Narbonne et la Cathédrale reste ouverte au culte. Narbonne est d'ailleurs une ville réputée pour ses mariages, la facilité avec laquelle les époux vont de la Mairie à l'Autel, en passant par le cloître où les attend le photographe, en font une ville très courue pour réussir son union matrimoniale.

La cathédrale Saint-Just Saint-Pasteur de Narbonne s'enorgueillit d'héberger les plus grandes orgues d'Europe continentale (25 m de haut, 12 m de large, 8 m de profondeur). La voûte de la cathédrale monte à 41 m, ce qui en fait la quatrième plus haute voûte de France. En 1982, la cathédrale reçoit de la part de la forte communauté pied-noir de Narbonne les cloches de l'église Sainte-Marcienne d'Alger (église fondée en l'honneur de Marcienne de Dellys) et une réplique de la Vierge Noire d'Oran. Cet apport de cloches donnera à Narbonne l'un des plus importants carillon de France

D'autres édifices religieux continuèrent à être bâtis en cette période médiévale. L'église Notre-Dame-de-Lamourguier ; puis l'église Saint-Sébastien, construite sur le lieu de naissance de ce même saint Sébastien. En 1177 l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem fondu une chapelle, qui est investie en 1593, par l’ordre des Pénitents Bleus. Le bâtiment sera modifié, la façade date du XVIIIe siècle. La chapelle est inscrite au titre des monument historique en 1957[39].

Au niveau des arts, la vicomtesse Ermengarde protégeait les troubadours, ces poètes de l'amour courtois qui enchantaient les cours de l'époque. Sous l'impulsion de cette vicomtesse, Narbonne repris un rôle politique important face aux capitouls de Toulouse ou aux consuls de mer de Montpellier. À tel point qu'en 1248, avant d'embarquer pour les Croisades à Aigues-Mortes, le roi Saint Louis fit privilège d'être hébergé à Narbonne.

Jusqu'à la fin du Moyen Âge, Narbonne fut gouvernée par deux seigneurs : l'archevêque et le vicomte.

Période moderne

À la Renaissance, les protestants furent chassés de la ville en 1562. Charles IX fut reçu en grande pompe dans la ville lors de son tour de France royal (1564-1566), accompagné de la Cour et des Grands du royaume : son frère le duc d’Anjou, Henri de Navarre, les cardinaux de Bourbon et de Lorraine[40].

En 1642, Cinq-Mars, alors complotant contre Louis XIII, est arrêté à Narbonne. Une légende court au sujet de cette arrestation. Cinq-Mars et les conjurés étaient emprisonnés dans le donjon Gilles Aycelin qui flanque le palais épiscopal. Parmi les conjurés, l'un d'eux était innocent. Animé par une grande piété, il demande alors à la Vierge protectrice de Narbonne, Notre-Dame du Pont de le sortir de là et de l'envoyer "hors de Narbonne, à une lieue de cette prison", en échange de quoi il s'engage à élever une croix en honneur de ce miracle. Et celui-ci a lieu, le prisonnier se retrouve libéré de ses chaînes, sur le territoire de Bages d'Aude, pile à une lieue du donjon, soit 3,248 km. La Croix de la Lieue est depuis cette époque érigée à l'embranchement de la Nationale 9 et de l'ancienne route de Bages d'Aude, en face du quartier des Roches Grises, sur la commune de Bages d'Aude, mais à cinq mètres de la commune de Narbonne. C'est d'ailleurs le seul endroit non narbonnais qui soit situé à une lieue de l'hôtel de ville.

L'arrivée du canal du Midi et la présence de l'archevêché marquent la période pré-révolutionnaire. Après la Révolution, privée du siège épiscopal, (le dernier archevêque fut Mgr Arthur Richard Dillon, la commune ne devint plus qu'une sous-préfecture rurale.

Après la création du département, elle est érigée en chef-lieu de district en 1790 puis en sous-préfecture en 1800.

Période contemporaine

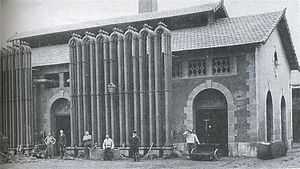

Autorisée en 1855 (et détruite en 1967), l'usine à gaz de Narbonne est installée sur ce qui deviendra la première zone industrielle de la ville, près de l'église Saint-Bonaventure. Symbole du progrès, la voie qui la dessert est appelée rue de l'Avenir (aujourd'hui rue Simon-Castan)[41].

En 1859, Narbonne, qui compte 12 000 habitants, est éclairée par 214 becs. Chez les particuliers on en trouve 150. Chaque jour sont consommés 650 ou 700 mètres cubes[42].

À la fin du Second Empire, la ville qui était toujours une place forte, était à l'étroit à l'intérieur de ses fortifications. Le maire, Eugène Peyrusse, obtint le déclassement militaire de la ville et l'enceinte fut démolie entre 1868 et 1884 Les vestiges romains récupérés lors de cette démolition furent entreposés dans l'ancienne église Notre-Dame-de-Lamourguier.

La révolte des vignerons du Languedoc en 1907

Devenue capitale d'un espace viticole à partir du développement de la vigne vers 1850/1870, et profitant de sa situation de nœud ferroviaire, Narbonne se démarque politiquement : les vignerons et commerçants sont républicains. La municipalité s'oppose à Napoléon III avant la chute du Second Empire en 1870 (le maire est Marcelin Coural) puis Narbonne se soulève contre les "versaillais" de Thiers et proclame la "Commune", qui durera du 24 au 31 mars 1871 comme celles qui eurent lieu dans plusieurs autres villes de France (Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Toulouse, Le Creusot, Limoges[43]), des communes furent proclamées à partir du , mais furent toutes rapidement réprimées. Ce mouvement, comme celui de Paris, est précurseur des idées révolutionnaires qui amenèrent le monde du travail à s'organiser pour défendre ses intérêts et à créer, 24 ans plus tard, la CGT.

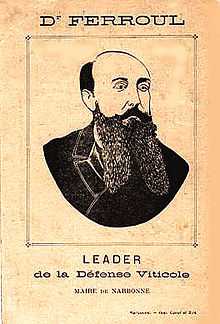

À la fin du XIXe siècle, Narbonne élit un maire félibrige et socialiste, Ernest Ferroul, dit le docteur « des pauvres », qui soutient la grande Révolte des vignerons du Languedoc en 1907.

Lors de la révolte des vignerons du Languedoc, le mois de mai 1907 fut celui des grands rassemblements dans les préfectures et sous-préfectures du Languedoc-Roussillon. Le premier a lieu à Narbonne où le 5 mai, un meeting mobilise entre 80 et 100 000 personnes[44]. Le maire, Ernest Ferroul, prend position pour la lutte des viticulteurs du Midi. Tous les comités de défense viticoles des quatre départements se fédèrent et adoptent le serment des fédérés : « Constitués en comité de salut public pour la défense de la viticulture, nous nous jurons tous de nous unir pour la défense viticole, nous la défendrons par tous les moyens. Celui ou ceux qui, par intérêt particulier, par ambition ou par esprit politique, porteraient préjudice à la motion première et, par ce fait, nous mettraient dans l'impossibilité d'obtenir gain de cause seront jugés, condamnés et exécutés séance tenante ». Les discours séparatistes prononcés en occitan inquiètent le gouvernement[45].

-

La patience des femmes est à bout.

-

Les délégations de Thézan et Bizanet à Narbonne.

-

Les manifestants de Narbonne écoutant les orateurs.

Jusqu'à alors, les manifestations dominicales s'étaient déroulées dans le calme et la discipline. Elles se voulaient pacifiques. Mais Clemenceau jugea que force devait rester à la loi et, pour rétablir l'ordre, il fit appel à l'armée. Depuis le 17 juin, 22 régiments d’infanterie et 12 régiments de cavalerie occupaient tout le Midi. La gendarmerie reçut alors ordre d’incarcérer les responsables des manifestations. Albert Sarraut, sénateur de l'Aude, refusa de cautionner cette politique et démissionna du gouvernement[45].

Le 19 juin, Ernest Ferroul est arrêté au petit matin à son domicile de Narbonne par le 139e régiment de cuirassiers et est emprisonné à Montpellier. Trois autres membres du comité de défense viticole se livrent aux gendarmes à Argeliers. La nouvelle de l'arrestation programmée de tous les membres du Comité d'Argeliers met le feu aux poudres[46].

La foule entrave la progression des gendarmes en se couchant par terre. Narbonne est en état de siège, une manifestation spontanée se crée qui réclame la libération des membres du Comité et crie à la vengeance. Des incidents éclatent durant toute la journée, la sous-préfecture est prise d'assaut, des barricades barrent les rues. Le soir, dans la confusion générale, la cavalerie tire sur la foule. Il y a deux morts dont un adolescent de 14 ans [47],[48].

Dans les départements du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, les conseils municipaux démissionnent collectivement - il y en aura jusqu'à 600 - certains appellent à la grève de l'impôt. La situation devient de plus en plus tendue, les viticulteurs furieux attaquent perceptions, préfectures et sous-préfectures[48].

-

Cuirassiers à Narbonne, le 19 juin 1907.

-

Charge de la cavalerie lors des journées des 19 et 20 juin 1907.

-

Les dragons quadrillent les rues de Narbonne, 20 juin 1907.

Le lendemain 20 juin, la tension monte encore et le Midi s'embrase. À Perpignan, la préfecture est pillée et incendiée. Le préfet David Dautresme doit se réfugier sur le toit. À Montpellier, la foule se heurte aux forces armées. À Narbonne, l’inspecteur de police Grossot, l'un des auteurs de l’arrestation de Ferroul, est pris à partie et mis à mal par la foule. Pour le dégager, il est donné ordre à la troupe de tirer sur les manifestants. Les coups de feu font cinq morts dont une jeune fille, âgée de 20 ans, Julie (dite Cécile) Bourrel qui se trouvait là par hasard, venue à Narbonne en ce jour de marché. Il y a de plus 33 blessés qui gisent à terre[45].

-

Funérailles de Cécile Bourrel.

-

Funérailles des victimes des fusillades du 20 juin.

-

19 juin 1907, tumulus d'une victime du 139e régiment de ligne.

-

Tumulus à la mémoire d'une victime du 20 juin 1907.

-

Le bar Paincourt mitraillé par les cuirassés le 19 juin 1907.

Le 22 juin, à Narbonne, 10 000 personnes assistent aux obsèques de Cécile. Cet enterrement fut la dernière grande manifestation du Midi viticole. Entre temps, le Parlement ayant renouvelé sa confiance au gouvernement, L'Humanité de Jean Jaurès constate en cinq colonnes à la une « La Chambre acquitte les massacreurs du Midi[45] ».

Léon Blum en devient député en 1929. Le maire socialiste Achille Lacroix, révoqué par le Régime de Vichy, meurt en déportation. Jusqu'à l'arrivée du tourisme dans les années 1960, la commune reste très liée aux crises de la viticulture.

Toponymie

Le mot de "Narbonne" provient du nom de la colonie romaine qui succéda peut-être, dans la région, à l'oppidum préromain d'Ensérune, près de Béziers. "Narbo Martius" - devenu "Narbona" en bas latin - devint sous Auguste la capitale de la "Gallia Narbonensis", première colonie romaine la plus urbanisée et romanisée.

Narbonne se dit Narbona [narˈbunɔ] en occitan.

Héraldique, logotype et devise

Blason

|

Narbonne

— Malte-Brun, la France illustrée (1882) La clef symbolise les portes de la Cité représentée par les Consuls, la croix archiépiscopale représente le siège des archevêques de la province et les trois fleurs de lys représentent son attachement au royaume de France. La couleur bleue du blason est celle des vicomtes de Narbonne. |

Logotype

|

Narbonne

|

Devises

- Slogans récents

- « L'esprit d'ouverture »

Politique et administration

Narbonne fait partie de la juridiction d’instance, de grande instance et de commerce de Narbonne, ainsi que de la cour d'appel de Montpellier[49].

Tendances politiques et résultats

Politiquement, après une longue période de socialisme municipal, Narbonne a été pendant 35 ans une ville de droite, les électeurs ayant voté majoritairement à droite pour les élections municipales depuis 1971. Hubert Mouly en fut donc le maire jusqu'en 1999. Il fut élu et réélu car il sut créer une synergie locale de rassemblement, traversant les clivages politiques mais il sut aussi se tenir à l'écart des partis politiques de droite. Le maire de la commune élu de 1999 à 2008, Michel Moynier, est classé Divers Droite. Il a succédé à Hubert Mouly, lui-même Divers Droite. En 2008, c'est le député socialiste Jacques Bascou qui a été élu maire de Narbonne. Didier Mouly, fils de l'ancien maire Hubert Mouly, reprend la mairie de Narbonne le 30 mars 2014[50].

À l’élection présidentielle de 2002, le premier tour a vu arriver en tête Jean-Marie Le Pen avec 20,87 %, suivi de Lionel Jospin avec 18,30 % puis de Jacques Chirac avec 16,85 %, puis Arlette Laguiller avec 5,80 % et enfin Jean-Pierre Chevènement avec 5,77 %, aucun autre candidat ne dépassant le seuil des 5 %. Au second tour, les électeurs ont voté à 76,54 % pour Jacques Chirac contre 23,46 % pour Jean-Marie Le Pen, avec un taux d’abstention de 22,24 %, résultat différent des tendances nationales (respectivement 82,21 % et 17,79 % ; abstention 20,29 %) avec cinq points supplémentaires pour Jean-Marie Le Pen[51].

Au référendum sur le traité constitutionnel pour l’Europe du , les Narbonnais ont largement voté contre la Constitution européenne, avec 62,47 % de Non contre 37,53 % de Oui, avec un taux d’abstention de 32,61 % (France entière : Non à 54,67 % ; Oui à 45,33 %). Ces chiffres sont assez conformes à la tendance départementale de l'Aude (Non à 64,62 % ; Oui à 35,38 %), l'électorat ayant choisi le vote positif étant, selon les analystes politiques, le fait d'une population plus privilégiée économiquement et d'un plus haut niveau d'éducation que la moyenne des Français[52].

À l’élection présidentielle de 2007, le premier tour a vu se démarquer en tête Nicolas Sarkozy avec 29,26 %, suivi par Ségolène Royal avec 28,07 %, François Bayrou avec 15,30 %, Jean-Marie Le Pen avec 12,97 %, puis Olivier Besancenot avec 4,18 %, et enfin Marie-George Buffet avec 2,68 %, aucun autre candidat ne dépassant le seuil des 2 %. Le second tour a vu arriver en tête Nicolas Sarkozy, avec 50,93 % (national : 53,06 %) contre 49,07 % pour Ségolène Royal (résultat national : 46,94 %)[53].

Liste des maires

Situation administrative

Cantons

Narbonne est divisée en 3 cantons :

- Le canton de Narbonne-Est est formé d'une partie de Narbonne (18 710 habitants).

- Le canton de Narbonne-Ouest est formé d'une partie de Narbonne (17 673 habitants) et des communes de Bizanet, Canet, Marcorignan, Montredon-des-Corbières, Moussan, Névian, Raissac-d'Aude et Villedaigne (soit au total 26 665 habitants).

- Le canton de Narbonne-Sud est formé d'une partie de Narbonne (14 656 habitants) et de la commune de Bages (soit au total 15 496 habitants).

Circonscriptions

Narbonne appartient à la 2e circonscription de l'Aude, dont elle est le chef-lieu (arrondissement de Narbonne, qui compte 151 209 habitants en 2009).

Communauté d'agglomération

Narbonne est la ville-centre de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, qui compte 31 communes et 125 487 habitants en 2011. Depuis 2010, la commune de Narbonne est chaque année récompensée par le label « Ville Internet @@@@@ ».

Le recensement de 2011 évalue à 151 209 habitants la population de l'aire urbaine de Narbonne.

Sécurité

Le taux de criminalité de la circonscription de police de Narbonne est de 85,86 actes pour 1000 habitants (crimes et délits, chiffres 2005), ce qui en fait un taux assez élevé dans l'Aude, mais presque équivalent à la moyenne nationale (83/1000). Ce taux est néanmoins inférieur au taux de criminalité de la région Languedoc-Roussillon (109,31 ‰). Le taux de résolution des affaires par les services de police est de 33,45 %, un taux moyen pour le département, mais plus proche des moyennes régionale (26,79 %) et nationale (28,76 %)[55].

La mairie de Narbonne gère environ une vingtaine d'agents de la police municipale[56].

Jumelages

Quatre jumelages sont actifs[57] :

-

Weilheim (Allemagne)

Weilheim (Allemagne) -

Grosseto (Italie)

Grosseto (Italie) -

Salford (Royaume-Uni)

Salford (Royaume-Uni) -

Aoste (Italie)

Aoste (Italie)

Société

Évolution démographique

En 2012, la commune comptait 51 869 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du XXIe siècle, les recensements des communes de plus de 10 000 habitants ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[Note 1],[Note 2].

En 2009, Narbonne compte 52 489 habitants. La commune occupe le 117e rang au niveau national, alors qu'elle était au 127e en 1999, et le 1er au niveau départemental sur 438 communes.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués à Narbonne depuis 1793.

Au début du XXIe siècle, les modalités de recensement ont été modifiées par loi du 27 février 2002, dite loi de démocratie de proximité[60], afin de permettre, après une période transitoire courant de 2004 à 2008, la publication annuelle de la population légale des différentes circonscriptions administratives françaises. Pour les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants, une enquête par sondage est effectuée chaque année, la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. La première population légale postérieure à celle de 1999 et s’inscrivant dans ce nouveau dispositif est entrée en vigueur au 1er janvier 2009 et correspond au recensement de l’année 2006.

D'un point de vue des mouvements migratoires, deux grandes phases d'immigration ont peuplé Narbonne : - l'arrivée des Espagnols pendant et après la guerre carlistes et libéraux (1912-1914) et la Guerre Civile d'Espagne (1936-1939). - l'arrivée des Pieds-Noirs et Harkis après 1962.

L'arrivée des Espagnols a coïncidé avec un dépeuplement de la région de Narbonne à cause de faits de guerres : de nombreux jeunes Narbonnais ont en effet disparu lors des deux Guerres Mondiales. L'afflux de réfugiés espagnols a donc permis d'assurer une main-d'œuvre immédiate, docile et nécessaire pour assurer les tâches agricoles et industrielles, tout en stabilisant la démographie locale (solde négatif de 2 000 "à peine", par rapport à d'autres villes françaises). D'un point de vue économique, les Espagnols se sont investis dans le maraîchage, l'horticulture, l'artisanat, le négoce de gros matériel.

Les Pieds-Noirs, quant à eux, ont relancé brusquement la démographie locale. En effet, Narbonne a vu arriver du jour au lendemain environ 2 000 Pieds Noirs et 500 Harkis, soit une augmentation de plus de 20 % de la population locale. Face à ce défi démographique, de nouveaux quartiers ont vu le jour (Razimbaud, Saint-Jean Saint-Pierre, Roches Grises, Hauts de Narbonne), et les Pieds-Noirs se sont tournés vers les métiers de la concession automobile, du tourisme et de l'hôtellerie, de l'informatique naissante (IBM s'installe à Montpellier), de la culture (le Théâtre Pied-Noir est créé à Narbonne, le Musée de Narbonne monte une aile réservée aux peintres orientalistes). Mais surtout, les Pieds-Noirs s'investissent dans la viticulture en s'orientant vers les cépages de qualité et la mise en avant de nouvelles techniques de vinification tendant à faire du vin de qualité. Ils s'investissent donc vers des territoires laissés à l'abandon qu'ils remontent en AOC : La Clape, le Quatourze notamment. Dans ces deux AOC, 80 % des châteaux et domaines appartiennent à des rapatriés.

Les Pieds-Noirs ont eu aussi une importance sociétale de par leur brusque arrivée. D'un côté, ils ont facilement fait la liaison avec les Espagnols, notamment par le biais de la communauté oranaise qui est hispanophone. De l'autre, ils ont pu stabiliser la population harkie qui, elle, a tenté de se montrer exemplaire dans son intégration malgré les énormes difficultés qu'elle a dû affronter (de nombreux Harkis sont restés reclus dans les camps de Rivesaltes, Bias, Saint-Martin-des-Puits). Des associations se sont montées pour aider la population harkie à son intégration (comme les camps de vacances de Narbonne-Plage), à la suite de mouvements de manifestations de cette communauté (comme la révolte des Harkis de 1992 et de 1995). L'une de ces associations, le Trait d'Union, créée par Joseph Sohet en 1995, est d'ailleurs l'une des associations pilotes de l'intégration par l'aide aux devoirs.

La communauté harkie narbonnaise a donné de nombreux sportifs à Narbonne : Lamri Boudiaf (professionnel de handball à Bordeaux), Nora Boudiaf (championne de France d'athlétisme, 800 m), Kader Hammoudi (rugby, vainqueur du Challenge Yves du Manoir avec le Racing Club Narbonnais en 1991), Fayçal Dali (volleyball, membre de l'équipe pro de Narbonne Volley, les Centurions), Ali Kadri (Jeu à XIII).

Outre l'aspect sociétal, les Pieds-Noirs ont aussi lancé un vaste réseau associatif. La principale association est sans doute Le Cercle Algérianiste (#http://www.cerclealgerianiste.asso.fr/), fondée par Maurice Calmein et Jacques Villard en 1973 et dont le premier congrès national s'est tenu à Narbonne en 1977. Cette association œuvre pour la sauvegarde de la culture rapatriée et pour le rétablissement de la vérité sur les périodes de colonisation. Elle édite donc un bulletin depuis Narbonne (L'Algérianiste) qui est diffusé mensuellement dans le monde entier. Cette association détient par devers-elle une documentation extrêmement riche, consultée par de nombreux universitaires et qui permet d'apporter la controverse médiatique, preuves à l'appui. Cette documentation est maintenant gérée par le CDDFA à Perpignan.

Deux Narbonnais ont été présidents du Cercle Algérianiste : Maurice Calmein et Joseph Sohet.

Une troisième vague d'immigration eu lieu entre les années 1975 et 1982 : celles des boat-people fuyant le Viet-Nam et le Cambodge. Ceux-ci arrivèrent notamment à Port-la-Nouvelle mais furent vite dispersés entre Narbonne, Montpellier, Nîmes et d'autres villes du Languedoc. Ils furent essentiellement pris en charge par la Croix-Rouge mais aussi par les associations d'anciens combattants d'Indochine. La plupart des restaurants asiatiques de Narbonne et du Languedoc ont été créés par ces mêmes réfugiés asiatiques.

Le maximum de la population a été atteint en 2007 avec 51 306 habitants.

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (27,6 %) est en effet supérieur au taux national (21,8 %) tout en étant toutefois inférieur au taux départemental (28,6 %). À l'instar des répartitions nationale et départementale, la population féminine de la commune est supérieure à la population masculine. Le taux (52,9 %) est du même ordre de grandeur que le taux national (51,9 %).

La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2008, la suivante :

- 47,1 % d’hommes (0 à 14 ans = 17,8 %, 15 à 29 ans = 19 %, 30 à 44 ans = 18,7 %, 45 à 59 ans = 19,9 %, plus de 60 ans = 24,6 %) ;

- 52,9 % de femmes (0 Ã 14 ans = 14 %, 15 Ã 29 ans = 17,2 %, 30 Ã 44 ans = 18,4 %, 45 Ã 59 ans = 20,1 %, plus de 60 ans = 30,3 %).

Médias

Les studios de la première radio occitane du Languedoc-Roussillon, Rà dio Lenga d'òc, sont situés à Narbonne.

La ville compte également une radio régionale, Grand Sud FM, un émetteur de Virgin Radio ainsi que deux WebTV tv-narbonne.com et ecranlocal.com

Manifestations culturelles

Le 3 mars 1995, l'idée d'un festival a été proposée à Charles Trenet dans un courrier adressé par René Coll, Marie-Claude Eglessiès (maire-adjoint de la ville de Narbonne chargé du tourisme et de l’animation) et monsieur Jean Rambaud (un proche du poète). Charles Trenet a officiellement accordé l’organisation du Festival, en exclusivité, aux signataires de cette lettre[63].

Ce n’est qu’en 2008 que le premier Festival verra le jour, centré sur la chanson francophone. Jacques Brel disait d'ailleurs : « Sans lui, nous serions tous des experts comptables. » L’organisation du premier festival s’est faite dans un délai assez court de 3 mois. Cette première édition s'est déroulée sur deux journées. Elle a attiré entre 20 000 à 25 000 personnes par jour ainsi que plus de 8 000 personnes par concert en soirée[64],[65].

Le prix Sacem/Trenet soutenu par la Sacem et le Centre Régional de la Chanson, récompense les nouveaux talents de la scène française après une longue sélection. Un jury de personnalités et de professionnels juge alors la prestation des jeunes artistes. Auteurs, compositeurs, interprètes sont les bienvenus à ce concours national[66].

Conférences, Festival des arts de la rue, visites et concerts rythment ce festival de musique francophone. On peut citer pour l'édition 2008 les concerts du soir, présentés par Laurent Boyer, avec à l'affiche le Grand Orchestre de René Coll, Chico et les Gypsies, Sheryfa Luna, Sofia Mestari ou encore Frédéric Lerner[67].

Le Festival international du film de fiction historique de Narbonne, créé en 2015, a lieu chaque année[68].

Musées

Narbonne compte plusieurs musées reflétant sa riche histoire. Il s'agit du musée d'art et d'histoire (importante collection de beaux-arts, notamment de peintures, orientalistes, anciennes et modernes des principales écoles européennes) et du musée archéologique, installés dans le palais des archevêques, le musée lapidaire (il regroupe, dans l'ancienne église gothique Notre-Dame de Lamourguierdésaffectée, un ensemble de quelques 1300 éléments lapidaires gallo-romains provenant des anciens monuments antiques de la Ville), le musée Horreum (le seul exemple en France d'Horreum gallo-romain, c'est-à -dire d'entrepôts souterrains de marchandises, conservé dans sa quasi intégralité) et la maison Trenet.

Médiathèque

L’actuelle médiathèque a ouvert ses portes boulevard Frédéric-Mistral en janvier 2004, succédant à la bibliothèque municipale qui depuis 1956 avait ses locaux dans un ancien moulin du XVIe siècle situé rue Jean-Jaurès au bord du canal de la Robine. Les fonds patrimoniaux[69] de la médiathèque (15.000 documents) proviennent essentiellement de l’ancienne bibliothèque des archevêques de Narbonne, qui fut ouverte au public en 1833[70].

Sports

Narbonne est également connue pour son club de rugby le RC Narbonne qui évolue en Pro D2 pour la saison 2011/2012 après être resté pendant 100 ans en Top 14. Grand centre de formation du rugby français, le RCNM a remporté deux fois le titre de champion de France et possède le record de victoires en Challenge Yves du Manoir (coupe de France de rugby). Le club est arrivé en finale du Bouclier européen en 2001. Ce grand club du rugby français a fourni un nombre considérable de joueurs à l'équipe de France : le célèbre Walter Spanghero, son frère Claude, François Sangalli, Franck Tournaire ou encore le Petit Prince, Didier Codorniou. Le RCNM joue au parc des sports et de l'amitié (12 000 places assises). Le club de rugby fait partie intégrante de la culture et de la vie narbonnaises.

En Rugby féminin, le club narbonnais SFN Narbonne XV, conduit par Nathalie Amiel, finit champion de France en 1991.

Le volley est également très présent à Narbonne. Le Narbonne Volley joue en Pro A au Palais du travail.

Le Football Union Narbonne, plus connu sous le nom de « FUN », est un des clubs de football de la ville évoluant en CFA2. Le club de l'ASPTT Narbonne est aussi un club de foot de la ville.

L'Espace de Liberté est un des principaux équipements sportifs de la Région avec un bassin olympique, une patinoire et un bowling. Il accueille près de 600 000 visiteurs par an.

La Société de tir de Narbonne, créée en 1881, est la plus vieille association sportive encore en activité à Narbonne. Elle est dotée d'un stand de tir régional situé à Montplaisir. Ce stand accueille régulièrement l'équipe de France de tir au pistolet (dont les médaillés olympiques Franck Dumoulin et Céline Goberville).

Enseignement

Narbonne accueille plus de 4 000 écoliers dans 31 écoles. Elle possède également plusieurs collèges (Victor-Hugo, Georges-Brassens, Jules-Ferry, Charles-Montesquieu, De Cité, Institution Sévigné Narbonne) et lycées (Docteur-Lacroix, Denis-Diderot, Gustave-Eiffel, Martin-Luther-King, Institution Beauséjour).

Elle est également dotée d’une antenne de l'université de Perpignan (faculté de droit et de sciences économiques) et d'un IUT carrières juridiques. Plus de 1 000 étudiants fréquentent le campus. Une résidence étudiante est disponible depuis septembre 2007, ainsi qu'un CROUS et une cafétéria universitaire. Un projet de développement des installations universitaires est en cours.

SUPEXUP - Écoles privées supérieures d'immobilier et de commerce : immobilier (école de la FNAIM), commerce (commerce international, management, ressources humaines) s'implante au centre de Narbonne en fin d'année 2012.

Écoles maternelles

| Image | Nom usuel | Dénomination administrative | Statut | Sections spécialisées et label | Année d'ouverture | Effectifs | Site internet | Coordonnées |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Alphonse de Lamartine | École maternelle Alphonse-de-Lamartine | Public | ||||||

| Charles Perrault | École maternelle Charles-Perrault | Public | ||||||

| Fabre d'Églantine | École maternelle Fabre-d'Églantine | Public | ||||||

| Gaston Bonheur | École maternelle Gaston-Bonheur | Public | ||||||

| Helvétie | École maternelle Helvétie | Public | ||||||

| Jean de La Fontaine | École maternelle Jean-de-La-Fontaine | Public | ||||||

| Jules Ferry | École maternelle Jules-Ferry | Public | ||||||

| La Calandreta | École maternelle La Calandreta | Privé | ||||||

| Léon Blum | École maternelle Léon-Blum | Public | ||||||

| Les Platanes | École maternelle Les Platanes | Public | ||||||

| Madame de Sévigné | École maternelle Madame-de-Sévigné | Privé | ||||||

| Marguerite Sol | École maternelle Marguerite-Sol | Public | ||||||

| Maria Montessori | École maternelle Maria-Montessori | Public | ||||||

| Marie Curie | École maternelle Marie-Curie | Public | ||||||

| Mathieu Peyronne | École maternelle Mathieu-Peyronne | Public | ||||||

| Max Dormoy | École maternelle Max-Dormoy | Public | ||||||

| Paul Bert | École maternelle Paul-Bert | Public | ||||||

| Pauline Kergomard | École maternelle Pauline-Kergomard | Public | ||||||

| Saint-Joseph | École maternelle Saint-Joseph | Privé | ||||||

| Suzanne Buisson | École maternelle Suzanne-Buisson | Public | ||||||

Écoles élémentaires

| Image | Nom usuel | Dénomination administrative | Statut | Sections spécialisées et label | Année d'ouverture | Effectifs | Site internet | Coordonnées |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Anatole France | École élémentaire Anatole-France | Public | ||||||

| De Bourg | École élémentaire De Bourg | Public | ||||||

| Émile Zola | École élémentaire Émile-Zola | Public | ||||||

| François Arago | École élémentaire François-Arago | Public | ||||||

| Françoise de Cezelli | École élémentaire Françoise-de-Cezelli | Public | ||||||

| Gaston Bonheur | École élémentaire Gaston-Bonheur | Public | ||||||

| Jean Jaurès | École élémentaire Jean-Jaurès | Public | ||||||

| Jean Macé | École élémentaire Jean-Macé | Public | ||||||

| Joseph Lakanal | École élémentaire Joseph-Lakanal | Public | ||||||

| La Calandreta | École élémentaire La Calandreta | Privé | ||||||

| Léon Blum | École élémentaire Léon-Blum | Public | ||||||

| Louis Pasteur | École élémentaire Louis-Pasteur | Public | ||||||

| Sévigné | École élémentaire Madame-de-Sévigné | Privé | ||||||

| Mathieu Peyronne | École élémentaire Mathieu-Peyronne | Public | ||||||

| Montmorency | École élémentaire Montmorency | Public | ||||||

| Pierre Brossolette | École élémentaire Pierre-Brossolette | Public | ||||||

| Saint-Joseph | École élémentaire Saint-Joseph | Privé | ||||||

| Voltaire | École élémentaire Voltaire | Public | ||||||

Collèges

| Image | Nom usuel | Dénomination administrative | Statut | Sections spécialisées et label | Année d'ouverture | Effectifs | Site internet | Coordonnées |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cité | Collège Cité | Public | clg-cite-Narbonne.ac-montpellier.fr | |||||

| Georges Brassens | Collège Georges-Brassens | Public | clg-brassens-narbonne.ac-montpellier.fr | ||||

| Jules Ferry | Collège Jules-Ferry | Public | clg-ferry-narbonne.ac-montpellier.fr | |||||

| Madame de Sévigné | Collège Madame-de-Sévigné | Privé | institutionsevigne.net | |||||

| Montesquieu | Collège Montesquieu | Public | clg-montesquieu-narbonne.ac-montpellier.fr | |||||

| Victor Hugo | Collège Victor-Hugo | Public | clg-hugo-narbonne.ac-montpellier.fr | |||||

Lycées

| Image | Nom usuel | Dénomination administrative | Statut | Sections spécialisées et label | Année d'ouverture | Effectifs | Site internet | Coordonnées |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Beauséjour | Lycée polyvalent Beauséjour | Privé | lycee-beausejour.com | |||||

| Denis Diderot | Lycée général et technologique Denis-Diderot | Public | lyc-diderot-narbonne.ac-montpellier.fr | |||||

| Docteur Lacroix | Lycée général et technologique Docteur-Lacroix | Public | lyc-lacroix-narbonne.ac-montpellier.fr | ||||

| Gustave Eiffel | Lycée professionnel Gustave-Eiffel | Public | lyc-eiffel-narbonne.ac-montpellier.fr | |||||

| Martin Luther King | Lycée professionnel Martin-Luther-King | Public | lyc-king-narbonne.ac-montpellier.fr | |||||

Universités

| Image | Nom usuel | Dénomination administrative | Statut | Sections spécialisées et label | Année d'ouverture | Effectifs | Site internet | Coordonnées |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Narbonne I Via Domitia | Université Narbonne I Via Domitia | Public | pres-suddefrance.fr | |||||

| Narbonne II Via Domitia | Université Narbonne II Via Domitia | Public | pres-suddefrance.fr | |||||

Économie

Viticulture

- La-clape,

- Languedoc (AOC),

- Quatourze,

- Corbières (AOC),

- Minervois (AOC) .

Le groupe UCCOAR - Val d'Orbieu est l'un des plus grands groupes coopératifs viticoles de France. Il regroupe 2 500 vignerons.

Industrie

Narbonne est le siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne - Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle. Elle gère Port-la-Nouvelle et le Port-la-Robine. Port-la-Nouvelle est le siège d'exploitation d'entreprises comme Lafarge, Colas, Salins du Midi.

Nucléaire

Au nord-ouest de la commune, à Malvesi, se trouve l'usine de raffinage et de conversion d'uranium d'Areva (exploitée jusqu'en 2013 par la Comurhex). Cette usine traite environ un quart du minerai d'uranium extrait dans le monde. La majorité de l'uranium traité dans l'usine est transportée par camion jusqu'à l'usine Comurhex de Pierrelatte.

Divers

La zone de Malvési héberge aussi une entreprise de fabrication de produits chimiques appartenant au groupe Total. Sur cette même zone, EDF vient d'inaugurer l'une des plus grandes centrales solaires d'Europe.

À l'ouest, au quartier du Pastouret, se trouvent les Ateliers d'Occitanie, principale entreprise française de maintenance ferroviaire.

Narbonne est siège de district régional d'exploitation des Autoroutes du Sud de la France.

L'entreprise Narbonne Accessoires, leader européen du camping-car et du caravaning est bien sûr issue de Narbonne.

Narbonne est de plus réputée pour son Centre Routier International situé à Croix-Sud, apte à héberger plusieurs centaines de camions et de chauffeurs par nuit.

Patrimoine

Narbonne est classée ville d'art et d'histoire.

Patrimoine antique

Narbonne a perdu la plupart des monuments qui l'ornèrent durant l'époque romaine[71].

Horrea

Les horrea sont composés de galeries souterraines remontant au Ier siècle avant notre ère. Uniques en Europe, elles sont situées sous un monument disparu qui aurait pu servir d'entrepôt public (horreum)[72].

Vestiges de la Via Domitia

Au centre de la place de l’Hôtel de Ville, l’antique voie Domitienne (Via Domitia) est visible dans son état de la fin du IVe siècle. C'est un vestige de la première grande route romaine tracée en Gaule à partir de 120 av. J.-C. par le proconsul Cneus Domitius Ahenobarbus deux ans avant la fondation de la Colonia Narbo Martius, première colonie romaine en Gaule. La voie Domitienne reliait l’Italie à l’Espagne romanisée. À Narbonne, elle rencontrait la Via Aquitania, ouverte en direction de l'Atlantique par Toulouse et Bordeaux, attestant dès cette époque du rôle de carrefour tenu par la ville. Le vestige découvert le 7 février 1997 présente une portion de voie dallée de calcaire dur, marquée par de profondes ornières. Elle est bordée de trottoirs et de la base d’une fontaine.

La ville de Narbonne constitue également un site de fouilles exceptionnel renfermant de nombreux vestiges de l'époque antique[73].

-

Via Domitia Narbonne

-

L'horreum romain

-

L'horréum romain

-

Louve capitoline de Narbonne, offerte par la ville de Rome

Patrimoine médiéval

La cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur. La première pierre de la cathédrale, spécialement envoyée de Rome par le pape Clément IV, ancien archevêque de la cité, fut posée le 12 avril 1272. Sa construction fut arrêtée en 1355, en raison de l'invasion de la ville par le Prince Noir. Elle ne sera jamais terminée. Cette cathédrale est la quatrième plus haute de France, après celles de Beauvais, d'Amiens et de Metz. Elle possède le plus haut chœur gothique du sud de la France avec une hauteur de voûtes à 41 mètres.

-

Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur

-

Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur, vue de la nef inachevée

-

Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur vue de l'intérieur.

-

Cloître de la Cathédrale

Le palais des archevêques de Narbonne est le second ensemble archiépiscopal après le Palais des papes d'Avignon, il est composé du palais vieux d'origine romane et du palais neuf de style gothique. Le passage de l'ancre relie la place de l'Hôtel de Ville au cloître de la cathédrale. Sa façade comporte trois tours carrées datant des XIIIe et XIVe siècles. La partie centrale de la façade a été restaurée par Viollet-le-Duc. Il accueille depuis le XIXe siècle la mairie de Narbonne, le musée d'art et d'histoire et le musée archéologique.

-

Place de l'Hôtel de Ville de Narbonne avec vue sur la façade principale du palais des archevêques

-

Salle des consuls.

-

Salle des synodes du palais des archevêques

-

Palais épiscopal.

Le pont des Marchands reliant le bourg à la cité permettait à l'origine le franchissement de l'Aude par la voie Domitienne. Ce pont bâti, rare en Europe, était constitué de 7 arches. Depuis que l'Aude a quitté son ancien cours et que son lit accueille le canal de la Robine, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, une seule arche suffit au passage de l'eau, les autres servant de caves aux maisons bâties des deux côtés du pont. C'est un des très rares ponts habités de France.

-

Pont des Marchands

-

Pont des Marchands de nuit

La basilique Saint-Paul, l'une des plus anciennes églises gothiques du Midi de la France, est construite sur les vestiges d'un ancien cimetière paléochrétien (IIIe ‑ IVe siècle), autour du tombeau du premier évêque de la ville. Cet édifice a la particularité de mêler art roman et art gothique. Son bénitier à la grenouille est célèbre.

-

.jpg)

Basilique Saint-Paul de Narbonne.

-

Bénitier à la grenouille.

-

Médaillon central.

L'église Notre-Dame de Lamourguier, édifice typique du gothique languedocien et catalan, est l'unique reste d'un prieuré bénédictin. Elle sert désormais de musée lapidaire où ont été déposés les blocs sculptés antiques retirés des remparts de Narbonne où ils avaient été remployés. Le musée lapidaire de Narbonne est le second après Rome. L'abbaye Sainte-Marie de Fontfroide est un ancien monastère cistercien située à 12 km de Narbonne, c'est l'un des plus grands monastères du sud de la France.

-

L'église Notre-Dame de Lamourguier et son musée lapidaire.

-

l'abbaye Sainte-Marie de Fontfroide

Patrimoine de la Renaissance

Il est notamment représenté par la maison des Trois-Nourrices, ou encore par l’hôtel de l'Archidiacre qui, bien que de construction tardive (1635) et composite, relève également de ce style.

-

Maison des Trois Nourrices

-

Fenêtre à meneaux

Patrimoine des XXe et XXIe siècles

Les halles[74] de style Baltard ont été inaugurées le 1er janvier 1901[75].

À proximité de la statue d’Ernest Ferroul, érigée en 1933 par la Confédération générale de vignerons du Midi par souscription nationale, est édifié, à partir de 1938, sous la direction de Joachim Genard, le palais des arts, des sports et du travail, ensemble architectural d'influence néoclassique abritant une piscine, une salle de sport, une salle des fêtes, achevée en 1967, des salles d'assemblée et des sièges syndicaux. Le projet d'y loger un théâtre n'aboutira pas. Les locaux de la proprement dite « Bourse du Travail », partie prenante de l'ensemble, sont inaugurés en 1952.

Le Théâtre Scène nationale, la médiathèque et le palais de justice sont des ouvrages à l'architecture contemporaine.

René Iché, sculpteur français du XXe siècle a laissé quelques-unes de ses œuvres dans Narbonne :

- Le buste d’Albarel, dans les jardins de la médiathèque ;

- L'Art, le travail et le sport, hauts-reliefs au-dessus des portes du palais du travail ;

- L'Athlète, au Parc des sports et de l'amitié ;

- Étude de lutteurs et La Petite Danseuse, au musée des beaux-arts.

-

Les halles

-

Les halles, façade cour Mirabeau

-

Le monument aux morts

Patrimoine environnemental

La ville de Narbonne possède 150 ha d'espaces verts, soit plus de 20 000 arbres et plus de 60 aires de jeux à entretenir[76]. Elle figure au palmarès des villes et villages fleuris avec deux fleurs attribuées par le Conseil national des villes et villages fleuris de France[77].

Plusieurs espaces verts sont à la disposition des Narbonnais, comme le jardin de la Révolution, le jardin du Plan Saint Paul, le jardin des Archevêques, récemment rénové, le parc de la Campane, les berges du canal de la Robine et le massif forestier de Fontfroide entourant l'abbaye bénédictine du même nom.

Le miel de Narbonne, miel à base de romarin, est la première AOC concernant le miel enregistrée.

Narbonne dans la culture populaire

Victor Hugo, dans un poème de la La Légende des Siècles intitulé Aymerillot, consacre près de 300 vers dans lesquels il relate la difficulté que rencontre Charlemagne pour trouver parmi ses hommes celui qui osera entreprendre le siège de Narbonne. L'empereur, en découvrant cette « ville unique sous les cieux », assure : « J'aurai cette ville avant d'aller plus loin. » Il demande tour à tour à ses plus vaillants chevaliers, comtes, ducs et seigneurs de prendre Narbonne, mais la ville est si bien défendue, et ses hommes si usés par leurs précédents combats, que tous refusent. C'est alors qu'un jeune homme inconnu de vingt ans, qui est pris « pour une fille habillée en garçon », et nommé Aymerillot, s'avance vers l'empereur et affirme : « J'entrerai dans Narbonne et je serai vainqueur. »

C'est à Narbonne que fut tourné Le Père Noël a les yeux bleus de Jean Eustache. Le film est dédié à Charles Trenet, natif de Narbonne.

Dans le film Les Truffes, Jean Reno doit accompagner son ami à Narbonne-Plage. Dans la réalité, le film est tourné à Valras-Plage.

Quelques scènes du film Le Petit Baigneur avec Michel Galabru et Louis de Funès sont tournées dans les alentours de Narbonne, la Clape notamment.

Les Chevaliers du Fiel citent Narbonne au tout début de leur chanson la Simca 1000.

Thomas Fersen, dans le moucheron, chante que le « moucheron bourdonne avec l'accent de Narbonne. »

Alphonse Allais, dans un conte du recueil On n'est pas des boeufs vante les vertus du miel de Narbonne.

Garnison

Le 100e régiment d’infanterie était en garnison à Narbonne durant la révolte des vignerons du Languedoc en 1907, et fut consigné cinq dimanches de suite. Cependant, des groupes d’appelés acclament les manifestants et entonnent l'Internationale. Le régiment est envoyé en manœuvres dans le Larzac, puis en garnison à Tulle[78].

Personnalités liées à la commune

- Ermengarde de Narbonne, vicomtesse de Narbonne de 1134 à 1193, figure politique importante de l'Occitanie dans la seconde moitié du XIIe siècle.

- Bernart Alanhan de Narbona, troubadour du XIIIe siècle originaire de Narbonne.

- Paul Albarel, (1873-1929), médecin et écrivain, maître en Gai Savoir, créateur de "La Cigalo Narbouneso" (revue artistique et littéraire, 1911-1929), auteur de "La Vouès de la Pinedo" (1914), Majoral du Félibrige (1918), Président du Syndicat d'initiative de Narbonne et de la Maintenance du Languedoc à Montpellier durant plusieurs années. Son buste en bronze, de René Iché, est visible dans le parc de la Médiathèque.

.jpg)

- Louis Albarel, auteur de "La Cigale Enchantée", Anthologie de l'œuvre du Docteur Paul Albarel (1985), Président de l'association "Lettres et Arts Septimaniens" (1984-2005).

- Félix Barthe (1795-1863), ministre de l'Instruction publique et des Cultes, puis ministre de la Justice et Premier président de la Cour des comptes.

- Ali Benarbia, footballeur, capitaine du Paris Saint-Germain, formé au Razimbaud omnisports Club

- Meshoullam ben Nathan (XIIe siècle)

- Hercule Birat (XVIIIe siècle), écrivain et poète qui écrivit le premier Le Curé de Cucugnan et son sermon, repris plus tard par Alphonse Daudet.

- Léon Blum, député-maire de la ville en 1936.

- Joë Bousquet, écrivain surréaliste

- Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, compositeur et violoniste

- Aimé Cassayet, international de rugby, capitaine de l'Équipe de France et prisonnier de guerre. Son transfert sportif a été considéré comme le plus coûteux de l'époque.

- Claudia Octavia, femme de l'empereur Néron

- Guillaume-Eric Chauvenet, père de William Chauvenet, ancien combattant des guerres napoléoniennes, il devient citoyen américain et prendra part à la structuration de l'économie américaine en fondant une dynastie puissante. Son fils William Chauvenet sera un mathématicien célèbre, inventeur notamment du test de Chauvenet. En son honneur sera créé le prix Chauvenet qui récompense les meilleurs mathématiciens américains.

- Didier Codorniou, joueur de rugby à XV dit "le Petit Prince" au RCNM et en Équipe de France de rugby à XV, actuel maire de Gruissan

- René Coll, chef d'orchestre, musicien

- Joachim Costa (1888-1971), sculpteur moderne, dessinateur, savant, écrivain.

- Benjamin Crémieux, écrivain, universitaire, chargé de missions diplomatiques

- Pierre Debray-Ritzen, écrivain, psychiatre

- Amédée Domenech (1933-2003), joueur de rugby à XV

- Cnaeus Domitius Ahenobarbus, consul de Narbonne créateur de la Via Domitia

- Patrick Esposito Di Napoli, harmoniciste des Colocs

- Daniel Fabre, anthropologue

- Ernest Ferroul, maire de Narbonne durant la révolte des vignerons en 1907

- Coralie Grévy, née Fraisse, épouse de Jules Grévy et Première dame de France

- Massimo Giovanelli, capitaine de l'équipe italienne de rugby,

- Jo Gonzales, boxeur français, médaille d'argent de boxe aux Jeux olympiques d'été de 1964 à Tokyo en catégorie poids super welters.

- Roger Gouzy (1905-), doyen masculin des Français

- Pierre Guidoni, chargé de missions diplomatiques, ambassadeur,

- Moshe haDarshan, un rabbin et exégète biblique ayant vécu à dans la ville vers le milieu du XIe siècle.

- Augustin Hanicotte (1870-1957), artiste peintre venu s'installer dans la cité après la Seconde Guerre mondiale et y est décédé en 1957.

- André Héléna, écrivain

- Renaud Herpe, volleyeur, champion d'Europe et du monde, chef d'entreprise

- René Iché, sculpteur moderne

- Camille Lacourt, champion du monde de 100 m dos en natation

- Benjamin Lariche, pilote automobile

- Hippolyte Lazerges, religieux, peintre orientaliste et précurseur du mouvement orientaliste

- Gareth Llewellyn, capitaine de l'équipe de rugby du Pays de Galles

- Philippe Lucas, entraîneur de natation,

- Clémentine Margaine, mezzo-soprano française

- Jo Maso, rugbyman, directeur technique national à la Fédération française de rugby à XV

- Chérif Mécheri, haut-fonctionnaire

- Jean-Christian Michel, clarinettiste et concertiste

- Pierre Michel, juge d'instruction, marié à une Narbonnaise

- Étienne Moulinié, compositeur.

- Patrick Revelles, footballeur professionnel à l'AS Cannes, formé au Razimbaud omnisports Club

- Pierre Reverdy, écrivain précurseur du surréalisme

- Gilles Sanders, cycliste professionnel, a participé à plusieurs Tour de France.

- Saint Sébastien

- Saint Prudent

- Saint Théodard

- Dimitri Szarzewski, joueur de rugby à XV en équipe de France de rugby à XV

- Paul Tournal, pharmacien, créateur de l'étude sur la préhistoire

- Franck Tournaire, joueur de rugby, international, considéré comme le meilleur "pilier" du monde

- Charles Trenet (18 mai 1913 à Narbonne – 19 février 2001 à Créteil), chanteur et poète

- Varron (82-37 av. J.-C.), poète épique romain

Distinctions

- Le label « Villes et pays d'art et d'histoire »

- Ville fleurie : deux fleurs depuis 2002

- Ville sportive

- Office de tourisme classe en catégorie 1

- Label France station nautique

- Station touristique et balnéaire (dossier en cours de classement)

- Classée à deux reprises Première ville de sa catégorie pour l'accueil des entreprises par le magazine l'Entreprise

- Pavillon Bleu attribué depuis 1988

- Classée « Ports propres » (pour la Nautique et Narbonne-Plage)

- 5 arobases (@) aux Labels Villes Internet en 2010, 2011, 2012 et 2013[79]

Voir aussi

Notes et références

- ↑ Les Halles de Narbonne

- ↑ Canal du Midi

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Albi

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Paris

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Clermont-Ferrand

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Lyon

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Marseille

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Montpellier

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Toulouse

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Mer Méditerranée

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Pamiers

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Perpignan

- ↑ Distance à vol d'oiseau Narbonne/Mer Méditerranée

- 1 2 Carte IGN sous Géoportail

- ↑ « Climat et paysage », sur mairie-narbonne (consulté le 24 juin 2012).

- ↑ Gare de Narbonne sur Structurea

- ↑ Marina de Narbonne-Plage sur portbooker.com

- ↑ INSEE - Logements à Narbonne : les occupants

- ↑ INSEE - Logements en Languedoc-Roussillon : les occupants

- ↑ INSEE - Logements à Narbonne : le parc

- ↑ INSEE - Logements en Languedoc-Roussillon : le parc

- ↑ Site officiel de la ville de Narbonne - Aides au logement

- ↑ M. Morvan, Dictionnaire étymologique basque, Internet/Lexilogos

- ↑ Michaud et Cabanis 1981, p. 33

- ↑ /Dominique Garcia, La Celtique méditerranéenne. Habitats et sociétés en Languedoc et en Provence. VIIIe ‑ IIe siècles av. J.-C., éditions Errance, Paris, 2004, (ISBN 2-87772-286-4).

- ↑ CNRS 2013

- ↑ J. Michaud, A. Cabanis, Histoire de Narbonne, p. 63.

- ↑ La conquête musulmane de l'Occident

- ↑ Dawlatou Al Islam Fi Al Andalus (terre d'islam en Andalousie) Mohamed Abdellah Inane, Tome I - Dela conquête au temps d'Al Manzur

- ↑ http://www.goodreads.com/book/show/6184291| Dawlatou Al Islam fi AL Andalus دولة الإسلام ÙÙ‰ الأندلس

- 1 2 Philippe Sénac, « Présence musulmane en Languedoc » in Islam et chrétiens du Midi, Cahier de Fanjeaux, n°18, 2000, p.50-51

- ↑ Commission archéologique de Narbonne, Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, Imprimerie Caillard, 1877, v. 20, p.349

- ↑ Jean Lacam, Les Sarrazins dans le haut Moyen Âge français (Histoire et archéologie), par G.P. Maisonneuve, 1965, p.22

- ↑ André Bonnery, La Septimanie, Loubatières, 2005, p.109

- ↑ Philippe Sénac, in « Les Carolingiens et al-Andalus : VIIIe-IXe siècles »

- ↑ J. LACAM. Les Sarrasins dans le haut Moyen Âge français (histoire et archéologie) . Paris, G.-P. Maisonneuve et Larose, 1965

- ↑ Jacques Heers, La Ville au Moyen Âge, Fayard, coll. « Pluriel »,‎ , 550 p., p. 18

- ↑ Michel Dillange, Les comtes de Poitou, ducs d'Aquitaine : 778-1204, Mougon, Geste éd., coll. « Histoire »,‎ , ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm, 303 p. (ISBN 2-910919-09-9, ISSN 1269-9454, notice BnF no FRBNF35804152), p. 57-58.

- ↑ PA00102792

- ↑ Pierre Miquel, Les Guerres de religion, Paris, Club France Loisirs, 1980 (ISBN 2-7242-0785-8), p. 255

- ↑ Usine à gaz de Narbonne sur wiki-narbonne.fr

- ↑ B. Verver, L'Éclairage au gaz à l'eau à Narbonne et l'éclairage au gaz Leprince examinés et comparés à l'éclairage au gaz de houille ordinaire ; F. Renard, 1859 (Livre numérique Google)

- ↑ D’autres mouvements sont signalés à « Béziers, Perpignan (25 mars), à Grenoble (16 avril), Bordeaux (16 et 17 avril), Nîmes (le 18 avril), Périgueux, Cuers, Foix, Rouen, Le Havre et même à Alger, etc. » Cf. René Bianco, « 1871, la Commune... en province », Le Monde libertaire, no 1314, 3-.

- ↑ La crise viticole de 1907 sur le site histoireduroussillon.free.fr

- 1 2 3 4 Midi 1907, l'histoire d'une révolte vigneronne

- ↑ Jean Clavel, http://1907larevoltevigneronne.midiblogs.com/archive/2006/05/24/juin-1907-actions-sang-et-larmes.html

- ↑ HISTOIRE : Le 19 juin 1907, la crise de la viticulture languedocienne débouche sur un affrontement tragique entre les forces de l'ordre et les manifestants. C'est la révolte d'une France rurale - ÉCOUTE... ÉCOUTE...

- 1 2 Révoltes vigneronnes 1907, Languedoc, 1911, Champagne

- ↑ « La justice dans votre région, cour d'appel de Montpellier », Ministère de la Justice (consulté le 8 août 2007)

- ↑