1941

| Années : 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Décennies : 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 Siècles : XIXe siècle XXe siècle XXIe siècle Millénaires : Ier millénaire IIe millénaire IIIe millénaire |

| Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Jun Jul - Aou -Sep- Oct - Nov - Déc |

| Afrique, Amérique (Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Québec, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Yukon) et États-Unis) et Europe (Belgique, France, Italie et Suisse) |

| Aéronautique • Architecture • Automobile • Bande dessinée • Chemins de fer • Cinéma • Disney • Droit • Économie • Fantasy • Football • Littérature • Musique populaire • Musique classique • Numismatique • Parcs de loisirs • Photographie • Radio • Santé et médecine • Science • Science-fiction • Sociologie • Sport • Télévision • Théâtre |

| Romain · Chinois · Grégorien · Hébraïque · Hindou · Musulman · Persan · Républicain |

1941 est une année commune commençant un mercredi.

En bref

- 22 juin : opération Barbarossa.

- 14 août : Charte de l’Atlantique.

- 7 décembre : attaque de Pearl Harbor. Début de la Guerre du Pacifique. Singapour, la Malaisie, les Philippines, le Sarawak et le Nord-Bornéo sont envahis par les Japonais, qui avancent jusqu’en Birmanie à l’ouest, en Nouvelle-Guinée au sud (1941-1942).

Événements

Afrique

_and_colonel_wingate_(right)_in_dambacha_fort,_after_it_had_been_captured,_15_april_1941._e2462.jpg)

- 20 janvier : Haïlé Sélassié entre en Éthiopie à parti du Soudan avec le concours des Alliés commandés par Orde Wingate[1].

- 21 janvier : prise de Tobrouk par les troupes britanniques et australiennes[2].

- 30 janvier : première attaque de l’aviation allemande sur le canal de Suez ; jusqu’en juillet 1942, 64 raids parachutent des bombes et des mines et parviennent à rendre inutilisable le canal pendant 21 jours en février, 15 jours en mars, 17 jours en mai, 4 jours en juillet[3]...

- 7 février : prise de Benghazi. La Cyrénaïque passe sous contrôle britannique[4].

- 11 février : les Britanniques entrent en Éthiopie à partir du Kenya[2].

- 12 février : l’Afrikakorps de Rommel avance vers Tripoli[4].

- 25 février : Mogadiscio, en Somalie italienne, est prise par des forces britanniques[5].

- 2 mars : les forces françaises libres du colonel Leclerc s’emparent de l’oasis de Koufra. Elles prêtent serment de poursuivre la lutte jusqu’à la libération totale du territoire français, Alsace-Lorraine comprise[6].

- 7 mars : les troupes britanniques entrent massivement en Éthiopie[1].

- 16 mars : prise de Berbera. Les Britanniques reprennent le contrôle de la Somalie britannique dans le mois qui suit[7].

- 24 mars : le Deutsches Afrikakorps s’empare d’El Agheila[8].

- 27 mars : prise de Keren, en Érythrée par les Alliés après une bataille de 53 jours lors de la campagne d’Afrique de l’Est[9]. La route d’Asmara est ouverte.

- 31 mars : contre offensive allemande menée par Rommel sur les positions britanniques à Mersa-Brega, en Libye[8]. Les Britanniques dégarnissent leur front au printemps pour porter secours au Grecs et aux Yougoslaves.

- 2 avril : prise d’Asmara. Les Alliés achèvent la conquête de l’Érythrée[2].

- 4 avril : les troupes de Rommel reprennent Benghazi[8].

- 5 avril : prise d’Addis-Abeba par les Alliés[2].

- 13 avril : début du siège de Tobrouk par l’Afrika Korps[4].

- 16 avril : victoire navale britannique sur l’Italie à la bataille des îles Kerkennah en Tunisie[10].

- 27 avril : l’Afrikakorps atteint la passe d’Halfaya à la frontière égyptienne où son offensive est contenue par les Britanniques repliés sur la ligne Sofafi-Buq Buq[11].

- 5 mai : les Britanniques rendent à Hailé Sélassié sa capitale, Addis-Abeba, qu’il investit à la tête de la Gideon Force, composée de réfugiés Éthiopiens au Soudan[12].

- 15-16 mai, guerre du désert : Archibald Wavell lance l’opération Brevity pour tenter de reprendre les positions frontalières à Halfaya, Sollum et Capuzzo[11].

- 16 mai, Égypte : arrestation du chef d’état-major Aziz Ali al-Misri (en) qui tentait de fuir dans un avion militaire pour rejoindre l’Irak[13]. Au printemps, alors que le Royaume-Uni est dans une situation politique et militaire critique, une partie de la classe politique égyptienne prend contact avec Rome (Ali Maher) et l’Allemagne. Le chef d’état-major limogé tente vainement de prendre contact avec les troupes allemandes. Il est arrêté, mais a eu le temps de constituer un réseau clandestin d’officiers, dont le jeune Sadate, et de membres des Frères musulmans qui entre en contact avec des espions allemands. Le réseau sera démantelé en 1942. Farouk Ier entretient également des discussions avec l’Allemagne via Ankara et Téhéran.

- 19 mai : les troupes italiennes en Afrique orientale, sous le commandement du duc d’Aoste, capitulent à Amba Alagi en Éthiopie face aux Britanniques[14]. L’empire italien d’Afrique orientale est définitivement perdu.

- 15 - 17 juin : échec de l’opération Battleaxe en Cyrénaïque[8].

- 2-5 septembre : création à New York de l’ASA (Association des étudiants africains) sous l’impulsion de Kingsley Ozuomba Mbadiwe (en) par des étudiants venus de Gold Coast, d’Ouganda et du Nigeria. L’ASA dénonce le colonialisme et réclame l’application de la Charte de l’Atlantique au sein de l’empire britannique[15].

- 18 novembre : opération Crusader. Une importante offensive britannique en Cyrénaïque est lancée par le général Cunningham à la frontière lybio-égyptienne[16].

- 27 novembre : capitulation des troupes italiennes du général Guglielmo Nasi à Gondar[17].

- 9 décembre : répression de la grève à l’UMHK, à Lubumbashi, au Congo belge. Le meneur Léonard Mpoyi est tué[18].

- 10 décembre : les Britanniques brisent le siège de Tobrouk et obligent l’Afrikakorps à se retirer vers El Agheila, atteinte le 31 décembre. Rommel concentre sa défense à Marsa El Brega[16].

- 13 décembre : défaite navale italienne à la bataille du cap Bon[19].

- 25 décembre : les Britanniques prennent Benghazi[16].

- Restructuration du Conseil des affaires africaines (CAA) à New York avec Paul Robeson et Kwame Nkrumah[20]. Le groupe entreprend diverses actions : rassemblement et meeting à partir de 1942, rencontre avec Roosevelt, publication du mensuel New Africa, pétitions présentés aux partis Républicains et Démocrates. La CAA condamne la colonisation tant économique que politique et demande aux États-Unis de remplir ses devoirs envers les peuples opprimés.

Amérique

- 5 juillet : début d’un conflit armé entre l’Équateur et le Pérou[22]. Le Pérou lance une offensive majeure le 22 juillet. L’attaque aérienne du 25 juillet achève de briser la résistance équatorienne. Les parachutistes péruviens prennent Puerto Bolívar ; un cessez-le-feu prend effet le 31 juillet et le protocole de Rio règle le conflit frontalier le [23].

- 25 juillet : combat de Jambeli entre l’Équateur et le Pérou[24].

- 14 août : fin de la conférence de l’Atlantique. Au terme d’une réunion de cinq jours entre Churchill et Roosevelt au large de Terre-Neuve est publiée une déclaration dite Charte de l’Atlantique. Les principes en seront repris dans la Charte des Nations unies (autodétermination et indépendance nationale)[25].

- 19 novembre : accord mexico-américain. Roosevelt obtient une indemnité satisfaisante pour les compagnies pétrolières américaines nationalisées au Mexique en 1938[26].

- 8 décembre :

- l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale à la suite de l’attaque de Pearl Harbor, abroge les lois des années 1930 sur la neutralité[27].

- en vertu de l’acte de La Havane de 1940, le Mexique suspend ses relations diplomatiques avec le Japon[28]. Du 8 au 11 décembre, le Canada, Haïti, le Costa Rica, le Salvador, le Nicaragua, Panama, le Guatemala, Cuba et la République dominicaine entrent en guerre contre l’Allemagne et le Japon[29].

- 11 décembre : le Mexique suspend ses relations diplomatiques avec l’Italie et l’Allemagne[28].

- 22 décembre-: conférence d’Arcadie. Rencontre de Churchill et de Roosevelt à Washington où un état-major combiné sera installé et disposera de l’autorité militaire suprême. Ils s’accordent sur la priorité à donner à la guerre en Europe mais s’opposent sur la stratégie à adopter. Churchill est décidé à refuser toute offensive d’envergure avant d’avoir suffisamment affaibli l’ennemi par des attaques sur la périphérie, tandis que les Américains préconisent d’ouvrir directement un second front en France[30].

Asie et Pacifique

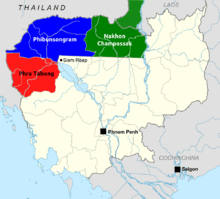

- 10 janvier, guerre franco-thaïlandaise : les troupes thaïlandaises entrent au Cambodge. La contre-offensive terrestre française sur les villages thaïlandais de Yang Dang Khum et de Phum Préav échoue le 16 janvier mais parvient à enrayer l’avance thaïlandaise dans le secteur cambodgien[31].

- 17 janvier : la division française d’Extrême-Orient coule une bonne part de la flotte thaïlandaise au large de l’île de Koh Chang[32].

- 25 janvier - 7 février : bataille du sud de Henan[33].

- 31 janvier : armistice signé à Saigon à bord du croiseur japonais Natori. Le différend entre l’État français et la Thaïlande est résolu avec la médiation du Japon[31].

- 13 avril : pacte de neutralité nippo-soviétique[34].

- 24 avril : l’amiral Decoux, gouverneur général de l’Indochine française, impose sur le trône du Cambodge Norodom Sihanouk (fin en 1955)[35], tandis que l’Empire du Japon encourage la minorité nationaliste.

- 9 mai : aux termes de l’accord franco-thaïlandais signé à Tôkyô, la Thaïlande obtient 54 000 km2 de territoire, y compris une partie du Cambodge occidental (provinces de Battambang et de Siem Reap, 1941-1946) et la totalité de la région du Laos située à l’ouest du Mékong[32]. La France rattache au royaume de Luang Prabang la région de Vientiane.

- 19 mai : en Indochine française, création du Việt Minh (Ligue révolutionnaire pour l’indépendance du Viêt Nam)[36] par le militant communiste Nguyen Ai Quoc, futur Hô Chi Minh.

- 24-27 juillet : stationnement des troupes japonaises dans le sud de l’Indochine[33].

- 26 juillet : embargo américain contre le Japon[33].

- Juillet : le ministère de l’Éducation japonais publie le Shinmin no michi (« La Voie des sujets »), un manifeste qui condamne la domination du monde occidental et réaffirme la mythologie nationale[37].

- 6 septembre - 8 octobre : victoire chinoise sur le Japon à la bataille de Changsha[38].

- 14 septembre[39] : congrès du peuple indonésien à Yogyakarta. Il organise une direction permanente comprenant des membres du GAPI (id), du MIAI (id) (Fédération d’Organisations musulmanes non politique) et du PVNN (Fédération de Syndicats de Fonctionnaires)[40].

- 18 octobre : le général Hideki Tōjō, partisan de l’expansion et de l’affrontement avec les États-Unis, devient Premier ministre du Japon après avoir contraint à la démission le prince Fumimaro Konoe, attaché à un gouvernement civil[41] (fin en 1945).

- 26 novembre : note Hull. Cordell Hull, secrétaire d’État à la Guerre américain, remet à deux envoyés spéciaux japonais, Saburō Kurusu et l’amiral Nomura, une note exposant l’état des relations américaines et formulant les revendications des États-Unis pour le maintien de la paix en Extrême-Orient : retrait total et inconditionnel des forces japonaises stationnées en Chine et en Indochine, dénonciation du pacte tripartite conclu avec l’Allemagne et l’Italie, etc.[42].

- 7 décembre : attaques japonaises de la base américaine de Pearl Harbor, sur Hong Kong et sur les Philippines. Début de la Guerre du Pacifique[43].

- 8 décembre :

- Les États-Unis et le Royaume-Uni déclarent la guerre au Japon[44]. L’URSS se déclare neutre.

- Les Indes orientales néerlandaises déclarent la guerre au Japon. La veille, les troupes japonaises ont débarqué dans la partie britannique de Bornéo et dans le nord de la presqu’île de Malacca qui est entièrement occupée à la fin du mois de janvier 1942[40].

- Quelques heures après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, le gouvernement thaïlandais permet aux troupes japonaises de traverser le pays pour atteindre la frontière malaise[45]. Le 21 décembre, les deux pays signent à Bangkok un traité d’assistance mutuelle[46].

- Débarquement japonais sur la côte de la Malaisie britannique. Bombardement de Singapour[47].

- les troupes japonaise entrent dans Hanoï[36].

- 10 décembre :

- 23 décembre : prise de l’atoll de Wake par les Japonais[50].

- 24 décembre : prise Hong Kong par les Japonais[43].

- 26 décembre :

- le nationaliste birman Aung San tente de conquérir l’indépendance de la Birmanie : le mouvement Thakin (« maître ») forme une Armée d’indépendance de la Birmanie (BIA) avec l’aide des Japonais, mais ce soutien se solde par une occupation du pays (-1945)[51].

- Manille est déclarée « ville ouverte » ; elle est bombardée le lendemain par les japonais[48].

Proche-Orient

- 31 janvier-1er février[52], Irak : les Britanniques obtiennent le renvoi de Rashid Ali al-Kaylani par le régent, remplacé par Taha al-Hashimi (en). Ce dernier tente de réduire l’influence des nationalistes arabes dans l’armée mais est renversé[53].

- 11 mars : loi prêt-bail[54]. Roosevelt accepte qu’une partie de l’aide américaine accordée au Royaume-Uni soit envoyée au Moyen-Orient[55].

- 1er avril : coup d’État panarabique en Irak[53]. Le régent et Nuri as-Said s’enfuient et Rashid Ali, soutenu par l’Allemagne et les officiers, est rappelé au pouvoir le 12 avril (fin le 29 mai)[52]. Les Britanniques et les Américains refusent de reconnaître le nouveau pouvoir. Londres débarque des troupes à Bassorah le 18 avril[56].

- 30 avril : l’armée irakienne met le siège devant la base aérienne de Habbanniya, près de Bagdad. L’aviation britannique bombarde les lignes irakiennes tandis qu’une force de secours est mise sur pied en Palestine. Elle traverse l’Irak et parvient à dégager Habbaniyya le 18 mai[56].

- 9 mai : le mufti de Jérusalem Amin al-Husseini lance une fatwa appelant au djihad contre les Britanniques sur les ondes de la radio irakienne[57]. En dépit de ces appels répétés, les Arabes de Palestine refusent de se révolter contre la présence britannique et à partir de 1942 les nationalistes restés sur place se tournent vers les États-Unis.

- 28 mai : François Darlan signe les protocoles de Paris, qui autorisent l’Allemagne à envoyer des avions et des conseillers militaires à Alep[58].

- 29 mai : discours d’Anthony Eden à Mansion House (Londres). Kim Philby, aventurier britannique ayant servi l’émir Abdallah dans les années 1920 suggère que la Grande-Bretagne favorise une confédération du Moyen-Orient dirigée par Abdelaziz Ibn Sa’ud et intégrée au Commonwealth. Contre 20 millions de livres sterling, Ibn Sa’ud accepterait le transfert des Arabes palestiniens sur les terres de son royaume. L’État juif créé serait intégré à la fédération arabe. Le chef de la diplomatie britannique, Anthony Eden, hostile à ce plan, prononce le 29 mai un discours dans lequel il se déclare favorable à l’unité arabe. Churchill est contraint d’abandonner son soutien au plan Philby[59].

- 30 mai : en Irak, les forces britanniques occupent Bagdad[56]. Rachid Ali s’enfuit en Iran et l’armée irakienne signe un armistice le 31 mai[60]. Des émeutes éclatent et s’en prennent essentiellement à la communauté juive de la ville[61]. Les Allemands ont tenté d’utiliser les aérodromes français du Levant pour porter secours aux insurgés irakiens, mais trop tard. L’Irak demeure sous le régime d’occupation militaire jusqu’en 1945.

- 2 juin : Jamil al-Midfai forme un nouveau gouvernement en Irak et limite l’épuration politique (fin le 7 octobre)[52].

- 8 juin : opération Exporter. Les Britanniques, appuyés par les Forces françaises libres (Legentilhomme), entrent en Syrie et progressent rapidement malgré la résistance imprévue de l’Armée du Levant. Damas est prise le 21 juin[62]. Le gouvernement soutenu par Vichy est renversé.

- 18 juin : pacte d’amitié et de non-agression turco-allemand[63].

- 14 juillet : un armistice est signé à Saint-Jean-d’Acre entre les Britanniques et le gouvernement de Vichy. Il prévoit l’occupation de la Syrie par les Britanniques et les Forces françaises libres, le rapatriement des prisonniers français vers le Maroc et la livraison de la flotte aérienne française aux Britanniques. De Gaulle est écarté des négociations[64].

- 24 et 25 juillet : accords De Gaulle-Lyttelton (en), « accord interprétatif » de l’armistice qui reconnaît la prééminence française au Levant et accorde à la France libre certains pouvoirs militaires dans cette région[65].

- 25 août - 17 septembre : opération Countenance. Les troupes soviétiques et britanniques envahissent l’Iran qui avait refusé de se ranger derrière les Alliés. L’opération permet de mettre en place un « corridor persan » pour approvisionner l’Union soviétique en matériel militaire et en pétrole du Moyen-Orient[66].

- 17 septembre : les troupes alliées atteignent Téhéran. Le chah Reza Pahlavi abdique en faveur de son fils Mohammad Reza Pahlavi[66].

- 27 septembre : le général Georges Catroux proclame l’indépendance de la Syrie. Invoquant les nécessités de la guerre, il maintient une politique autoritariste en Syrie et au Liban[67]. Le 12 septembre, il appelle Taj al-Din al-Hasani (en) pour former un gouvernement syrien[68].

- 9 octobre : Nuri as-Said succède à Jamil al-Midfai comme Premier ministre d’Irak et mène une sévère répression[52]. Les chefs militaires nationalistes prisonniers des Britanniques lui sont remis et sont condamnés à mort et exécutés.

- 26 novembre : le général Georges Catroux proclame l’indépendance du Liban et un gouvernement libanais est maintenu avec un président maronite Alfred Naccache, mais la Constitution est suspendue[69].

- 28 novembre : le mufti de Jérusalem Amin al-Husseini rencontre Hitler en Allemagne. Il propose à l’Allemagne une coopération militaire et politique (création d’une légion arabe). Hitler se dit opposé au Foyer national Juif en Palestine et évoque à mots couvert l’extension de la solution finale hors d’Europe. Il promet une aide matérielle aux Arabes mais exclut toute intervention militaire au Moyen-Orient, sa priorité étant le front de l’Est[70]. Il ne veut pas s’engager sur la Syrie et le Liban de crainte de renforcer les mouvements de résistance en France.

- 18-19 décembre : un raid sous-marin italien sabote la flotte britannique en rade d’Alexandrie[71].

Europe

- 10 janvier : Accord germano-soviétique relatif au commerce et aux frontières.

- 21 janvier, Royaume de Roumanie : pour protester contre le ministre de l’intérieur roumain, jugé trop faible, les légionnaires occupent les casernes et les postes de police de Bucarest. Ils torturent et massacrent plus de 350 personnalités, dont de nombreux Juifs. Le 22 janvier, le Conducator Ion Antonescu donne l’ordre à l’armée d’entrer en action avec l’aide de la Wehrmacht. Les légionnaires sont massacrés. Horia Sima et quelques survivants se réfugient en Allemagne. Le 23 janvier, l’insurrection est réprimée.

- 9 février : bombardement de Gênes par la force H britannique.

- 12 février :

- Le général Joukov devient chef d’état-major de l’Armée rouge.

- Entrevue de Bordighera entre Mussolini et Franco.

- 11 - 22 février : incidents à Amsterdam réprimés par les premières déportations de Juifs[72].

- 14 février : l’État national légionnaire est supprimé et la Roumanie devient un régime autoritaire nationaliste et collaborant avec le Reich[73].

- 25 - 26 février : grève générale à Amsterdam contre la déportation des Juifs[74].

- 25 - 26 février : opération Abstention. Échec d’un débarquement britannique sur l’île italienne de Kastellórizo, dans le Dodécanèse.

- 26 février : la Hongrie signe un traité d’amitié éternelle avec la Yougoslavie à Belgrade.

- 28 février : mort à Rome en exil du roi Alphonse XIII d’Espagne. Son fils Jean devient prétendant au trône.

- 1er mars : la Bulgarie se range aux côtés du IIIe Reich. Des troupes allemandes traverseront dès le lendemain le territoire pour se diriger vers la Grèce.

- 4 mars : raid britannique sur les îles Lofoten.

- 7 mars : 50 000 soldats britanniques, australiens et néo-zélandais atterrissent en Grèce pour soutenir le pays menacé par les Allemands.

- 11 mars : loi Lend-Lease. Les États-Unis commencent à pratiquer le prêt-bail avec la Grande-Bretagne[54].

- 25 mars : en Yougoslavie, le régent donne son accord à l’adhésion au pacte tripartite avec l’Allemagne, l’Italie et le Japon. La récompense doit être Salonique, une fois la Grèce démembrée.

- 27 mars : à Belgrade, un putsch militaire anti-allemand, dirigé par le général Simovic, dénonce le pacte avec l’Axe, fait arrêter les ministres et exiler le régent Paul. Pierre II prend le pouvoir. Hitler décide l’invasion de la Yougoslavie et invite Horthy à se joindre à l’attaque.

- 27 - 29 mars : bataille du cap Matapan. La victoire navale des Britanniques au sud du Péloponnèse met définitivement hors de combat la marine italienne.

- 30 mars : Adolf Hitler déclare à ses généraux que la guerre à l'Est sera une guerre d'extermination.

- Mars :

- la Banque d’Angleterre ne dispose plus de réserve de devises.

- création du ghetto de Lublin.

- 3 avril : le premier ministre hongrois Pál Teleki, déchiré entre la rupture avec Londres ou avec l’Allemagne, se suicide. Gouvernement de László Bárdossy en Hongrie (fin en 1942).

- 4 avril :

- 10 avril :

- Slavko Kvaternik fonde une Croatie indépendante et pro-fasciste, augmentée de la Bosnie-Herzégovine, avec pour Poglavnik (führer) Ante Pavelić soutenu par les oustachis.

- Josip Broz dit Tito devient le chef croate de la résistance communiste en Yougoslavie.

- 11 avril (Yougoslavie) : l’armée hongroise occupe la Bácska, le triangle de Baranya et l’espace de la rivière Mura. Quelques mois après, elle se livre à des atrocités contre Serbes et Juifs.

- 13 avril : pacte de neutralité de cinq ans signé entre l’URSS et le Japon.

- 15 avril - 5 mai : grève des mineurs de la vallée du Jiu en Roumanie.

- 17 avril : l’armée yougoslave capitule et des dizaines de milliers de soldats yougoslaves entrent dans la clandestinité. Le royaume est démembré. L’Italie obtient la Dalmatie, une partie de la Slovénie et le Monténégro. L’Allemagne nazie prend le reste de la Slovénie, la Hongrie l’ouest de la province serbe de Voïvodine et la Bulgarie la majeure partie de la Macédoine. Les Allemands installent un gouvernement de collaborateurs en Serbie sous l’autorité du général Milan Nedić.

- 20 avril : Alfred Rosenberg est nommé ministre du Reich pour les territoires occupés d’Europe de l’Est.

- 24-25 avril : les troupes britanniques évacuent la Grèce.

- 27 avril : Athènes est occupée par des troupes allemandes. Le drapeau allemand flotte sur l'Acropole. Georges II de Grèce et son gouvernement quittent Athènes pour Le Caire. La résistance grecque lutte contre l’occupant allemand (1941-1944).

- 28 avril : fin de la bataille de Grèce.

- 10 mai : Rudolf Hess, un des seconds d’Hitler, atterrit en Écosse au terme d’une épopée aérienne rocambolesque. Il propose aux Britanniques, qui l’ont arrêté, une alliance contre la Russie soviétique, mais il est désavoué par Hitler qui le déclare fou.

- 16 mai : fin du Blitz.

- 17 mai : l’Union avec le Danemark est rompue unilatéralement par les Islandais. Sveinn Björnsson se fait élire régent d’Islande par le Parlement.

- 20 mai - 1er juin : victoire de l’Axe à la bataille de Crète.

- 21 mai : Richard Sorge, journaliste allemand à Tôkyô et espion soviétique, prévient Staline de l’imminence de l’attaque de l’URSS mais Staline refuse d’y croire.

- 24 mai : bataille du détroit de Danemark.

- 4 juin : mort à Doorn (Pays-Bas) de l’ex-empereur d’Allemagne Guillaume II.

- 7 juin : traité entre l’Espagne et Saint-Siège[75] : Le Vatican restaure le droit de patronage assorti d’un « serment de fidélité à l’État espagnol » prêté par les nouveaux évêques.

- 22 juin : déclenchement de l’opération Barbarossa.

- L’Allemagne envahit l’Union soviétique à l’aube. Les Roumains, alliés à l’Allemagne, envahissent la Moldavie (1941-1944). La Finlande, la Hongrie, l’Albanie et d’autres satellites de l’Axe déclarent la guerre à l’Union soviétique.

- Churchill et Staline signent un traité d’alliance engageant leurs deux pays à lutter ensemble jusqu’à la victoire sur le nazisme. Le Royaume-Uni et les États-Unis étendent l’aide matérielle à l’Union soviétique. Le programme d’aide américain, appelé loi prêt-bail, fourni à l’URSS 12 milliards de dollars en équipement et en nourriture.

- Lituanie. : Les Allemands envahissent et pillent le pays, et éliminent plus de 200 000 personnes.

- La Pologne orientale, la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie sont occupées par l’Allemagne de juin 1941 à 1945.

- 23 juin - 27 juin : bataille de Rosienie (en) ou Raseiniai sur la Dubysa lors de l’opération Barbarossa.

- 24 juin : l’armée allemande entre à Niasvij. Les Juifs de la ville sont installés dans une ghetto.

- 25 juin -juillet : série de pogroms dans le ghetto de Lvov.

- 26 juin : prise de Minsk par les troupes allemandes.

- 27 juin : en dépit du message de Molotov l’assurant des intentions non hostiles de l’Union soviétique à son égard, et à la suite du bombardement de Kassa (Košice) par des avions non identifiés, la Hongrie déclare la guerre à l’Union soviétique.

- 29 juin : Hitler fait d’Hermann Göring son unique successeur.

- 1er juillet : prise de Riga par les troupes allemandes.

- 7 juillet : en Yougoslavie occupée, résistance des Tchetniks (royalistes serbes) sous la direction du général Draža Mihailović. Les Partisans de Tito lancent leur première attaque contre les Allemands.

- 8 juillet : capitulation de la citadelle de Brest-Litovsk après une résistance acharnée.

- 8-25 juillet : premiers massacres de Liepāja (fin les 15-17 décembre).

- 10 juillet : début de la bataille de Smolensk (fin le 10 septembre).

- 18 juillet : les troupes roumaines réoccupent la Bessarabie et la Bucovine.

- 30 juillet : accords Sikorski-Maïski. Après l’attaque allemande contre l’Union soviétique, un accord militaire entre le gouvernement polonais en exil et Staline aboutit à la formation d’une nouvelle armée polonaise recrutée parmi les prisonniers de guerre des Soviétiques.

- Juillet

- Début de la déportation systématique des Juifs aux Pays-Bas (fin en septembre 1943). 100 000 Juifs néerlandais (sur 140 000) disparaîtront dans les camps de la mort.

- Mussolini envoie 60 000 Italiens sur le front russe sous le commandement du général Messe, qui seront décimés par l’armée rouge et par le froid.

- 7 août : Staline est nommé commandant en chef des forces soviétiques. Au cours de la fin de l’été et de l’automne 1941, les Allemands s’enfoncent profondément en Union soviétique, s’attaquant à Leningrad, Moscou et l’Ukraine. Alors que l’Armée rouge chancelle sous les coups de boutoir des armées allemandes, Staline déploie des efforts titanesques pour soustraire les usines et les ouvriers à la progression de l’envahisseur et les réinstalle dans l’Oural. Ce qui ne peut être déplacé est en grande partie détruit selon la politique de la terre brûlée.

- 8 août : troisième loi antijuive en Hongrie.

- 14 août : 15 divisions roumaines passent le Dniestr et participent à la prise d’Odessa aux côtés du Reich (16 octobre). 70 000 Roumains sont tués ou blessés.

- 15 août : les Allemands font main basse sur l’Ukraine.

- 16 août :

- Ordre n° 270.

- lancement aux États-Unis du premier Liberty ship, l'Ocean Vanguard, navire de transport destiné à approvisionner l’Angleterre et les alliés continentaux.

- 24 août-1er septembre : raid des troupes canadiennes sur le Spitzberg.

- 27-31 août : évacuation de Tallinn par les Soviétiques.

- Août :

- campagne d’extermination des Serbes par les nationalistes croates.

- création du ghetto de Slonim.

.

- 1er septembre : en Allemagne, tous les Juifs de plus de six ans devront porter une étoile jaune.

- 8 septembre : Leningrad est encerclée.

- 15 septembre : le siège de Leningrad commence. La ville est assiégée jusqu’en janvier 1944 et les pertes y dépasseront 1 250 000 personnes.

- 19 septembre : Kiev est prise. Les Allemands s’emparent de l’Ukraine jusqu’à la Volga dans l’espoir de couper Moscou et Leningrad du Caucase et de l’Asie du Sud-Ouest.

- 25 septembre : création de l’Institut national industriel (Instituto Nacional de Industria) pour relancer l’économie dans l’autarcie en Espagne.

- 27 septembre (Grèce occupée) : création de l’EAM, le Font national de libération, contrôlé par les communistes et concurrent d’un mouvement de résistance fondé par des militaires, l’EDES.

- 29 septembre :

- Exécution de 35 000 Juifs à Babi Yar, en Ukraine, en représailles d’un acte de sabotage.

- Début de la Première Conférence de Moscou (fin le 1er octobre)

- Septembre :

- Lluís Companys, ancien président de la généralité de Catalogne, est extradé de France par les nazis et exécuté le 15 octobre.

- création du ghetto de Hlybokaïe et du ghetto de Kletsk.

- 30 septembre - 4 décembre : opération Višegrad, opération anti-partisans en Croatie.

- 2 octobre : début de la bataille de Moscou. Les troupes allemandes avancent sur Moscou.

- 16 octobre : Odessa est prise par les troupes allemandes et roumaines.

- 27 octobre : l’armée roumaine massacre les Juifs d’Odessa.

- 20-24 octobre : première bataille de Kharkov.

- 30 octobre : début du siège de Sébastopol.

- 9 novembre : création du ghetto de Mir.

- 21-27 novembre : bataille de Rostov. Les Allemands doivent se retirer.

- 23 novembre :

- à Auschwitz, première utilisation des chambres à gaz pour tuer des Juifs;

- des unités américaines s’emparent de la Guyane néerlandaise (avec l’accord du gouvernement néerlandais).

- 3 - 12 décembre : opération Ozren, opération anti-partisans en Croatie.

- 5 décembre : l’avance allemande sur Moscou est stoppée par l’Armée rouge.

- 7 décembre :

- Le Royaume-Uni déclare la guerre au Royaume de Roumanie.

- Décret Nuit et brouillard signé par le maréchal Wilhelm Keitel.

- Attaque de Pearl Harbor par les Japonais

- 8 décembre : le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Empire du Japon.

- 11 décembre : l’Allemagne et l’Italie déclarent la guerre aux États-Unis.

- 13 décembre : la Hongrie déclare la guerre aux États-Unis.

- 15-17 décembre : nouveau massacres à Liepāja (Šķēde).

- 26 décembre : le Duce tente de mener une « relève » des anciens dirigeants du parti fasciste par des jeunes ; Aldo Vidussoni, 26 ans, est nommé à la tête du PNF.

- Décembre - Janvier : Contre-offensive soviétique durant l’hiver.

- Royaume-Uni : mise en place du « système Utility », qui rationne et normalise tous les articles de consommation courante, des vêtements au mobilier (1941-1942).

- Italie : pour combler le déficit croissant du budget de l’État, les impôts se multiplient. Le manque de matières premières conduit à la réquisition et la réglementation des matériaux stratégiques (cuivre, fer, nickel, étain). L’usage du papier et la consommation d’électricité sont limités. Après l’ouverture du front oriental, Hitler n’envoie plus ni matériel, ni carburant, ni hommes en Italie (fin 1941).

- Portugal : loi de Salazar limitant les investissements étranger.

- Des centaines de milliers de Tchèques sont envoyés dans les usines allemandes à partir de 1941.

- 230 000 personnes sont détenues en Espagne (normalement 10 000).

- La Phalange espagnole est dessaisie du ministère de l’Information.

- Interdiction du divorce, mariage religieux obligatoire en Espagne.

Chronologies thématiques

Naissances en 1941

Décès en 1941

Notes et références

- 1 2 Ali A. Mazrui, Histoire Générale de l'Afrique - L'Afrique depuis 1935, vol. 8, UNESCO, (ISBN 9789232017147, présentation en ligne)

- 1 2 3 4 Yves Durand, op. cit., p. 101.

- ↑ The Royal Navy and the Mediterranean : November 1940-December 1941, vol. 2, Routledge, (ISBN 9781136341274, présentation en ligne)

- 1 2 3 Patrice Buffotot, La Seconde Guerre mondiale, Armand Colin, (ISBN 9782200292416, présentation en ligne)

- ↑ Jean Jolly, Histoire du continent africain : De 1939 à nos jours, vol. 3, L'Harmattan, (ISBN 9782738446909, présentation en ligne)

- ↑ Michèle Ressi, L'Histoire de France en 1000 citations, Éditions Eyrolles, (ISBN 9782212002003, présentation en ligne)

- ↑ Ashley Jackson, The British Empire and the Second World War, A&C Black, (ISBN 9780826437600, présentation en ligne)

- 1 2 3 4 Jean Quellien, La Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, Tallandier (ISBN 9791021007604, présentation en ligne), p. 190-207

- ↑ Dominique Lormier, L'apport capital de la France dans la victoire des alliés 14-18/40-45, Le Cherche Midi, (ISBN 9782749120362, présentation en ligne)

- ↑ Maurizio Brescia, Mussolini s Navy : A Reference Guide to the Regia Marina 1930-1945, Seaforth Publishing, (ISBN 9781848321151, présentation en ligne)

- 1 2 Benoît Rondeau, Afrikakorps : L'armée de Rommel, Tallandier (ISBN 9791021001657, présentation en ligne)

- ↑ Ali A. Mazrui, op. cit., p. 65.

- ↑ Andrew James McGregor, A Military History of Modern Egypt : From the Ottoman Conquest to the Ramadan War, Greenwood Publishing Group, (ISBN 9780275986018, présentation en ligne)

- ↑ Tony Jaques, Dictionary of Battles and Sieges : A-E, vol. 1, Greenwood Publishing Group, (ISBN 9780313335372, présentation en ligne)

- ↑ Hollis R. Lynch, K. O. Mbadiwe : A Nigerian Political Biography, 1915-1990, Palgrave Macmillan, (ISBN 9781137002631, présentation en ligne)

- 1 2 3 Robert Frank, Alya Aglan, 1937-1947 : la guerre-monde, Éditions Gallimard (ISBN 9782072441479, présentation en ligne), p. 1067-1069

- ↑ Dominique Lormier, Les commandos de la Seconde Guerre mondiale, Nouveau Monde éditions (ISBN 9782365839808, présentation en ligne)

- ↑ David Renton, David Seddon, Leo Zeilig, The Congo : Plunder and Resistance, Zed Books, (ISBN 9781842774854, présentation en ligne)

- ↑ David Brown, The Royal Navy and the Mediterranean : November 1940-December 1941, Routledge, (ISBN 9781136341205, présentation en ligne)

- ↑ Hakim Adi, Marika Sherwood, Pan-African History : Political Figures from Africa and the Diaspora Since 1787, Routledge, (ISBN 9781134689330, présentation en ligne)

- ↑ Pablo González Casanova, América Latina : América del Sur, vol. 1, Siglo XXI, (ISBN 9789682302800, présentation en ligne)

- ↑ Christian Rudel, L’Équateur, Karthala, (ISBN 9782865373611, présentation en ligne)

- ↑ Beatriz Zepeda, Ecuador : relaciones exteriores a la luz del bicentenario, Flacso-Sede Ecuador, (ISBN 9789978672242, présentation en ligne)

- ↑ « 25 de Julio de 1941: Combate Naval de Jambelí », La Hora, Ecuador, (présentation en ligne)

- ↑ Maurice Vaïsse, Les relations internationales depuis 1945, Armand Colin, (ISBN 9782200603731, présentation en ligne)

- ↑ Académie de droit international de La Haye, Recueil des cours 1956, vol. 90, Martinus Nijhoff Publishers, (ISBN 9789028612723, présentation en ligne)

- ↑ Bernard Vincent, Histoire des États-Unis, Éditions Flammarion (ISBN 9782081291287, présentation en ligne)

- 1 2 Graciela Arroyo Pichardo, La evolución de las relaciones entre México y Rumanía en el contexto internacional del siglo XX, UNAM, (ISBN 9789685802260, présentation en ligne)

- ↑ James Dunkerley, British documents on foreign affairs : Part 3. From 1940 through 1945. Series D. Latin America. South and Central America, July 1944 - December 1944, vol. 9, Univ. Publ. of America (ISBN 9781556556739, présentation en ligne)

- ↑ Claude Quétel, La Seconde Guerre mondiale, EDI8, (ISBN 9782262050658, présentation en ligne)

- 1 2 Pierre Montagnon, La France dans la guerre de 39-45, Flammarion (ISBN 9782756403380, présentation en ligne)

- 1 2 Jean Deuve, Guérilla au Laos, Harmattan, (ISBN 9782738448538, présentation en ligne)

- 1 2 3 4 5 S. C. M. Paine, The Wars for Asia, 1911-1949, Cambridge University Press, (ISBN 9781107020696, présentation en ligne)

- ↑ Philippe Grandjean, L'Indochine face au Japon : 1940-1945 : Decoux-de Gaulle, un malentendu fatal, Harmattan, (ISBN 9782747568579, présentation en ligne)

- ↑ Jean Decoux, A la barre de l'Indochine : histoire de mon Gouvernement Général, 1940-1945, Soukha Éditions, (ISBN 9782919122523, présentation en ligne)

- 1 2 Chronologie Viêt Nam, De la seconde guerre mondiale à l'indépendance - Clio - Voyage Culturel

- ↑ John David Lewis, Nothing Less than Victory : Decisive Wars and the Lessons of History, Princeton University Press, (présentation en ligne)

- ↑ China Handbook 1937-1945, MacMillan Company, (présentation en ligne)

- ↑ Ali Sastroamidjojo, Christian Lambert Maria Penders, Milestones on my journey : the memoirs of Ali Sastroamijoyo, Indonesian patriot and political leader, University of Queensland Press, (ISBN 9780702212062, présentation en ligne)

- 1 2 Jean Bruhat, Histoire de l'Indonésie, P.U.F., (présentation en ligne)

- ↑ Matthieu Auzanneau, Or noir : La grande histoire du pétrole, La Découverte (ISBN 9782707186119, présentation en ligne), p. 128-131

- ↑ Jacques Sapir, 1941-1942. Et si la France avait continué la guerre..., Tallandier (ISBN 9791021006874, présentation en ligne)

- 1 2 3 Hélène Harter, Pearl Harbor : 7 décembre 1941 Auteur Hélène Harter, Tallandier (ISBN 9791021001916, présentation en ligne)

- ↑ Claude Delmas, 1941, Pearl Harbor : la guerre devient mondiale, Éditions Complexe, (ISBN 9782870278840, présentation en ligne)

- ↑ Federico Ferrara, The Political Development of Modern Thailand, Cambridge University Press, (ISBN 9781107061811, présentation en ligne)

- ↑ Marc Frey, Ronald W. Pruessen, The Transformation of Southeast Asia : International Perspectives on Decolonization, Routledge, (ISBN 9781317454229, présentation en ligne)

- ↑ Jean Glad, Mon vingtième siècle, Éditions Publibook, (ISBN 9782342033908, présentation en ligne)

- 1 2 Claude Delmas, op. cit., p. 82.

- ↑ Claude Delmas, op. cit., p. 93.

- ↑ Peter Dennis, Wake Island 1941 : A Battle to Make the Gods Weep, Osprey Publishing, (présentation en ligne)

- ↑ Bertil Lintner, The Rise and Fall of the Communist Party of Burma (CPB), SEAP Publications, (ISBN 9780877271239, présentation en ligne)

- 1 2 3 4 Beth K. Dougherty, Edmund A. Ghareeb, Historical Dictionary of Iraq, Scarecrow Press, (ISBN 9780810879423, présentation en ligne)

- 1 2 Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge University Press, (ISBN 9780521529006, présentation en ligne), p. 102-104

- 1 2 Yves Durand, Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, Complexe, (ISBN 9782870277409, présentation en ligne)

- ↑ Edward Mayow Hastings Lloyd, Food and Inflation in the Middle East, 1940-45, Stanford University Press, (ISBN 9780804704687, présentation en ligne)

- 1 2 3 Winston Churchill, François Kersaudy, Mémoires de guerre 1941-1945, vol. 2, Tallandier (ISBN 9791021013346, présentation en ligne)

- ↑ Gilbert Achcar, Les Arabes et la Shoah, Éditions Actes Sud (ISBN 9782330026318, présentation en ligne)

- ↑ Denis Peschanski, Vichy 1940-1944 : quaderni e documenti inediti di Angelo Tasca, Feltrinelli Editore, (ISBN 9788807990441, présentation en ligne)

- ↑ Yehoshua Porath, In Search of Arab Unity 1930-1945, Routledge, (ISBN 9781135198381, présentation en ligne)

- ↑ Robert Lyman, Iraq 1941 : The Battles for Basra, Habbaniya, Fallujah and Baghdad, Osprey Publishing, (ISBN 9781841769912, présentation en ligne)

- ↑ Jacques Sapir, op. cit., p. 119.

- ↑ Georges Fleury, Les français du jour J, Grasset, (ISBN 9782246479895, présentation en ligne)

- ↑ Didier Billion, La politique extérieure de la Turquie : une longue quête d'identité, L'Harmattan, (ISBN 9782738452474, présentation en ligne)

- ↑ André Kaspi, Ralph Schor, La Deuxième guerre mondiale : chronologie commentée, Éditions Complexe, (ISBN 9782870275917, présentation en ligne)

- ↑ Stéphane Malsagne, Fouad Chéhab, 1902-1973 : une figure oubliée de l'histoire libanaise, Karthala, (ISBN 9782811105167, présentation en ligne)

- 1 2 Youssef Aboul-Enein, The Secret War for the Middle East : The Influence of Axis and Allied Intelligence Operations During World War II, Naval Institute Press, (ISBN 9781612513362, présentation en ligne)

- ↑ Nadine Mâeouchy, Peter Sluglett, Les Mandats français et anglais dans une perspective comparative, BRILL, (ISBN 9789004133136, présentation en ligne)

- ↑ Youssef H. Aboul-Enein, Basil H. Aboul-Enein, The Secret War for the Middle East : The Influence of Axis and Allied Intelligence Operations During World War II, Naval Institute Press, (ISBN 9781612513096, présentation en ligne)

- ↑ Stéphane Malsagne, op. cit., p. 84.

- ↑ Charles Enderlin, Par le feu et par le sang : Le combat clandestin pour l'indépendance d'Israël, 1936-1948, Albin Michel, (ISBN 9782226196538, présentation en ligne)

- ↑ David T. Zabecki, World War II in Europe : An Encyclopedia, Routledge, (ISBN 9781135812423, présentation en ligne)

- ↑ Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale

- ↑ Chronologie Roumanie, D’une guerre mondiale à l’autre (1916-1945) - Clio - Voyage Culturel

- ↑ Amsterdam

- ↑ http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/6/15/00010719.pdf

- Portail du monde contemporain

- Portail de la Seconde Guerre mondiale

- Portail des années 1940