Le Caire

| Le Caire القاهرة | |||||||||||

Héraldique | |||||||||||

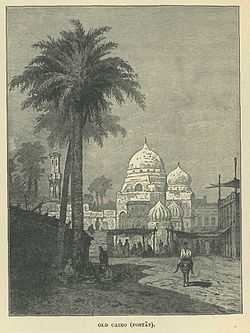

À partir du haut à gauche : centre de la ville, mosquée Ibn Touloun, citadelle de Saladin, felouque sur le Nil, tour du Caire et rue Al-Muizz. |

|||||||||||

| Administration | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||

| Gouvernorat | Le Caire | ||||||||||

| Gouverneur | Abdel Qawi Khalifa | ||||||||||

| Démographie | |||||||||||

| Population | 15 452 409 hab. (2010) | ||||||||||

| Densité | 73 583 hab./km2 | ||||||||||

| Population de l'agglomération | 16 542 314 hab. | ||||||||||

| Densité | 11 087 hab./km2 | ||||||||||

| Géographie | |||||||||||

| Coordonnées | 30° 02′ 40″ N 31° 14′ 44″ E / 30.04458, 31.24558730° 02′ 40″ Nord 31° 14′ 44″ Est / 30.04458, 31.245587 | ||||||||||

| Superficie | 21 000 ha = 210 km2 | ||||||||||

| Superficie de l'agglomération | 149 200 ha = 1 492 km2 | ||||||||||

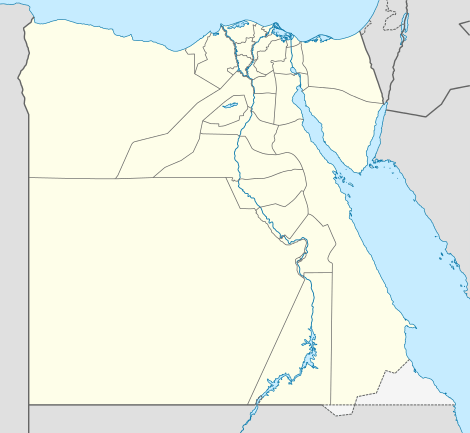

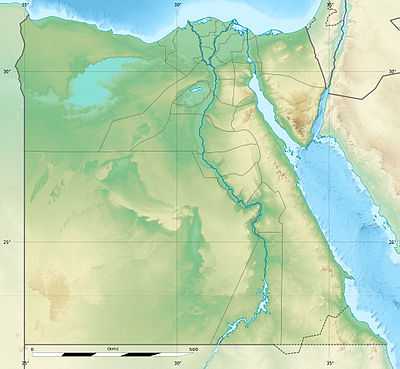

| Localisation | |||||||||||

| modifier | |||||||||||

Le Caire (arabe : القاهرة, romanisation : Al-Qāhira, La Victorieuse; italien : Il Cairo) est la capitale et la plus grande ville d'Égypte. Sa population est de plus de seize millions d'habitants[1], ce qui en fait la plus grande ville d'Afrique et du Moyen-Orient ainsi que la dixième plus grande mégapole du monde en comptant la population totale de l'aire urbaine. Bien qu'Al-Qāhira soit le nom officiel, on l'appelle plus souvent en arabe égyptien Masr, le nom arabe de l'Égypte, ou aussi Al-fustat.

Elle est située sur le bord du Nil ainsi que sur quelques îles adjacentes, dans le nord de l'Égypte. À l'ouest se trouve la ville de Gizeh et sa nécropole antique de Memphis sur le plateau de Gizeh, avec ses trois grandes pyramides dont la pyramide de Khéops. Au sud, se trouve le site de l'antique ville égyptienne de Memphis.

Les habitants du Caire sont appelés les Cairotes[2].

Étymologie

Le Caire est une francisation, à travers l'italien Il Cairo, du terme arabe Al-Qāhira, qui signifie « la conquérante » ou encore « celle qui nargue ou défait ». Ce nom vient du fait que la ville était une place forte qui nargue et défait (yaqhar) l'ennemi. Deux autres théories incorrectes veulent l'une que le nom soit issu de mars en arabe (el Marikh mais aussi connu chez les arabes sous le nom de l'étoile victorieuse al najm el qahir) qui était à son zénith lors de la fondation de la ville en 969, l'autre, que le nom serait issu de la langue pharaonique, signifiant la terre de Ra. Les fortifications de la ville furent édifiées par le général Jawhar qui avait conquis la ville pour le compte des califes fatimides restés à Bejaïa (l'actuelle Algérie). La famille fatimide vint s'établir en Égypte avec le calife Al-Muizz li-Dîn Allah en 973 et résida à al-Qâhira jusqu'à leur chute en 1171.

Histoire

Premiers peuplements

La région autour du Caire contemporain, particulièrement Memphis a longtemps été un centre majeur de l'Égypte antique grâce à sa situation stratégique en amont du delta du Nil. Cependant, les origines de la ville moderne sont généralement reliées à une série de peuplements pendant le premier millénaire de notre ère. À l'aube du IVe siècle[3], alors que Memphis perdait continuellement de son importance, les Romains établirent une cité-forteresse le long de la rive Est du Nil. Cette forteresse, connue sous le nom de Babylone, reste le plus vieil édifice de la ville. Elle est également située au cœur de la communauté copte orthodoxe d'Égypte, qui se sépara des Églises Romaine et Byzantine à la fin du IVe siècle.

Les musulmans, venus d'Arabie, dans un grand mouvement de conquêtes, conquirent l'Égypte en 641[4]. Après avoir pris Péluse, au nord-est du delta du Nil, conduits par le commandant Amru ben al-As, ils firent le siège de la forteresse de Babylone. Dès avant la fin de cette bataille, les musulmans s'installèrent au pied de la forteresse dans un grand campement qu'ils appelèrent Fostat. À la demande du Calife Omar, la capitale égyptienne ne fut plus Alexandrie, comme c'était le cas sous les Byzantins, mais cette nouvelle ville[5]. La première mosquée d'Égypte y fut fondée et prit le nom du commandant : mosquée Amr ibn al-As[6]. Fostat devint un centre régional pour l'Islam, sur les plans intellectuel et religieux, mais aussi administratif. Quand les Abbassides renversèrent les Omeyyades en 750, ils déplacèrent la capitale d'Égypte vers le nord et fondèrent Al-Askar, une petite ville formée de concessions pour l'armée. En 868, un des gouverneurs abbassides, Ahmed Ibn Touloun, fit sécession et fonda sa propre capitale (toujours sur le modèle d'une cité concessionnaire) Al-Qattâ'i[7]. Ce fut le début de la brève dynastie des Toulounides. Cependant, ni Al-Askar ni Al-Qatâ'i‘ n'atteignirent le prestige ou l'importance de Fostat. En effet, Al-Askar et Fostat se fondirent l'une dans l'autre dès la fin du IXe siècle, et, hormis la mosquée d'Ibn Touloun qui existe encore de nos jours, Al-Qata'i‘ fut détruite par les Abbassides quand ils reprirent l'Égypte par conquête en 905. Avec cette deuxième conquête, Fostat redevint la capitale égyptienne.

Fondation et expansion

En 969 la ville d'Al-fustat fut renommé: Le Caire.

En 969, menées par le général Jawhar al-Siqilli, les armées de la dynastie chiite des Fatimides composée de troupes berbères originaire de petite Kabylie les Kutamas, conquièrent l'Égypte et établissent une nouvelle ville, al-Qâhira, en construisant des fortifications autour de trois petites villes pré-existantes au nord de Fustât (l'ancienne capitale de l'Égypte musulmane, fondée en 642). La construction de la ville dure quatre ans ; il est initialement prévu de la nommer al-Manṣūriyyah[8], mais on l'appelle al-Qâhira. En effet, une légende raconte que des cordes munies de clochettes avaient été placées là où les astronomes observaient le ciel pour déterminer le moment le plus favorable pour démarrer les travaux et commencer à édifier la muraille qui délimiterait la nouvelle ville. Malheureusement, des corbeaux se posèrent sur les cordes, firent tinter les clochettes et les travaux démarrèrent alors que Mars (al-Qâhir) était à son zénith. Au lieu d'appeler la ville al-Manṣūriyyah, on se décide donc à la nommer al-Qâhira (la Martiale). Elle devient la nouvelle capitale du califat. Après les murailles, Jawhar fait édifier la mosquée al-Azhar, une des plus anciennes université au monde. Quand le calife[8] Al-Muizz li-Dîn Allah arrive depuis l'ancienne capitale fatimide Mahdia en 973, la cité abrite la cour dans de somptueux complexes palatins, et les troupes, qui reçurent, par groupes ethniques, des concessions : les hâra-s.

Pendant trois siècles (642-969), de la conquête de l'Égypte par les musulmans jusqu'à l'arrivée des Fatimides, le centre administratif de l'Égypte est Fustât. En 969, le centre de gravité bascule et al-Qâhira abrite désormais la cour, l'armée, le gouvernement et ses différents ministères (dîwân-s) alors que Fustât reste la capitale économique qui devient de plus en plus prospère car les Fatimides détournent le grand commerce de la soie qui passe désormais par la mer Rouge, l'Égypte et Fûstât d'où ils embarquent pour aller à Alexandrie où les attendent les marchands européens et, de là, en Europe.

Mais la période est aussi celle des croisades, et Amaury Ier, roi du Royaume latin de Jérusalem, arrive aux portes du Caire (à cette période, l'ensemble Fustât-al-‘Askar-al-Qatâ'i‘-al-Qâhira) en 1168. Pour ne pas risquer de tout perdre sous les coups des Croisés, les Fatimides, à l'instigation du vizir Shawar, mirent le feu à Fustât, et la population se réfugia à al-Qâhira[9]. Peu après, en 1169, craignant que les Croisés ne reviennent attaquer Le Caire, les Fatimides font appel à Shirkuh, un prince de la famille ayyubide, régnant sur une principauté de Syrie. Les croisés se retirent d'Égypte sans combattre, et Shirkuh devient vizir des Fatimides en 1169[10], mais il est assassiné et son jeune neveu, Saladin, le remplace à ce poste. Lorsque le dernier des califes fatimides, Al-Adid[11], meurt, en 1171, Saladin prend le titre de sultan, c'est le début de la dynastie des Ayyubides.

Dominant le Caire, elle fut le siège du pouvoir politique jusqu'au XIXe siècle.

Saladin rétablit le sunnisme en Égypte et fit faire la prière au nom du califat des Abbassides de Bagdad[12].

En 1250, lors de la VIIe croisade, le sultan ayyubide Tûrân Châh, se montra incapable de défendre l'Égypte et ce sont ses esclaves militaires, les Mamelouks, qui remportèrent la bataille et firent Louis IX (Saint Louis) prisonnier. À la suite de ce succès militaire, et à celui qui leur permit de repousser les Mongols de Gengis Khan (1260, Bataille d'Aïn Djalout, au nord de la Syrie), ils gardèrent le pouvoir et établirent le sultanat mamelouk. Continuant l'œuvre architecturale et urbanistique inaugurée par les Ayyubides, sur l'emplacement des anciens palais fatimides, en ruine dès la fin de la dynastie chiite, ils réurbanisèrent le centre d'al-Qâhira en construisant de nombreux monuments[13]. Tout en développant les infrastructures du centre de la ville (le quartier commercial et artisanal du Khân al-Khalîlî, par exemple, grâce à l'institution musulmane des waqf-s, les Mamlouks développèrent la ville du Caire dans de nombreuses directions[14]. Le Caire continua à être le grand centre de transmission du savoir, et des étudiants de l'ensemble du monde musulman continuèrent à fréquenter la madrasa al-Azhar. Le commerce des épices entre l'Europe et l'Asie, qui transitait par l'Égypte assura une période de prospérité et, vers 1340, la population du Caire atteignait un demi-million d'habitant, ce qui en faisait la plus grande ville du monde, à l'ouest de la Chine[15]. Mais les ravages de la peste noire dans la deuxième moitié du XIVe siècle, conjugués à des années de mauvaises récoltes, à la pénurie du Trésor consécutive aux guerres incessantes (contre les Mongols : Tamerlan ravage Damas en 1400, puis contre les Ottomans : prise de Constantinople en 1453), et aux rentrées insuffisantes du commerce international (les Portugais ont découvert la route maritime de l'Inde en doublant le Cap de Bonne Espérance), permettent aux Ottomans d'anéantir la dynastie mamlouke. La Syrie est prise en 1516, l'Égypte en 1517 et le Caire redevient une capitale provinciale : la capitale de l'Égypte, province de l'empire ottoman, gouverné depuis Istanbul.

Stagnation et domination ottomane

Bien que Le Caire fut préservé de la stagnation connue par l'Europe à la fin du Moyen Âge, la ville ne put éviter la peste noire qui frappa la cité plus de cinquante fois entre 1348 et 1517[16]. Au cours des premières vagues, qui furent les plus meurtrières, près de deux cent mille personnes périrent à cause de l'épidémie[17] et, en conséquence, à l'aube du XVe siècle la population du Caire n'était plus qu'entre 150 000 et 300 000 individus[18]. Le statut de la ville fut encore plus affaibli après que Vasco de Gama découvrit une nouvelle route maritime autour du cap de Bonne-Espérance, évitant ainsi aux commerçants en épices de passer par Le Caire[15].

Le rôle politique du Caire fut encore diminué de façon importante après que les Ottomans supplantèrent les Mamelouks dans la domination de l'Égypte, en 1517. Dirigeant depuis Istanbul, le sultan Selim Ier relégua l'Égypte au rang de simple province, Le Caire demeurant sa capitale[19]. Pour cette raison, l'histoire du Caire sous la domination ottomane est souvent décrite comme insignifiante, surtout par rapport aux autres périodes de son histoire[15],[20]. Cependant, durant les XVIe et XVIIe siècles, Le Caire demeura un centre économique et culturel majeur. Bien que n'étant plus sur la route des épices, la ville facilitait les échanges de café yéménite et de textile indien, notamment vers l'Anatolie, l'Afrique du Nord et les Balkans. Les marchands cairotes étaient indispensables concernant l'approvisionnement du Hedjaz, surtout pendant le Hajj annuel à La Mecque[20],[21]. C'est à cette époque que l'université al-Azhar atteint un certain prestige -toujours d'actualité aujourd'hui- parmi les universités islamiques[22],[23].

Sous la domination des Ottomans, Le Caire s'étendit vers le Sud et l'Ouest de son cœur, autour de la citadelle[24]. La ville était la deuxième plus grande de l'empire, derrière Istanbul uniquement et, bien que l'immigration ne constituait pas la première source du Caire en termes de croissance démographique, à la fin du XVIIIe siècle, 20 % de sa population était constituée de minorités religieuses et d'étrangers originaires d'espaces méditerranéens[25]. Pourtant, quand Bonaparte arriva au Caire en 1798, la population de la ville était inférieure à 300 000 habitants, soit inférieure de 40 % à ce qu'elle était à l'apogée de la dynastie des Mamelouks au milieu du XIVe siècle[15],[25].

L'occupation française fut de courte durée ; en effet, les forces britanniques et ottomanes, comprenant un important contingent albanais, reprirent le pays en 1801[26]. Les Britanniques quittèrent l'Égypte deux ans plus tard, laissant les Ottomans, les Albanais et les Mamelouks, affaiblis de longue date, se disputer le contrôle du pays[27],[28]. Une guerre civile permit à un Albanais, Méhémet Ali, de prendre le pouvoir en 1805[29].

Jusqu'à nos jours

Jusqu'à sa mort en 1848, Méhémet Ali lança un certain nombre de réformes économiques et sociales importantes, qui lui conférèrent le titre de fondateur de l'Égypte moderne[30],[31]. Cependant, bien qu'il fut à l'origine de la construction de nombreux édifices publics au Caire[32], ces réformes eurent peu d'impact sur le paysage de la ville[33]. Des changements plus significatifs furent apportés au Caire sous le règne d'Ismaïl Pacha (de 1863 à 1879), qui continua l'effort de modernisation de la ville initié par son grand-père. S'inspirant notamment de Paris, Ismaïl avait comme objectif une ville aux larges avenues. Cependant, à cause de contraintes budgétaires, seule une partie des projets qu'il lança ont abouti, dans ce qui constitue aujourd'hui le quartier d'affaires du Caire[34]. Ismaïl tenta également de moderniser la ville en établissant un ministère des travaux publics et en assurant l'approvisionnement en gaz naturel et l'éclairage de la ville. Il fut également à l'origine de la création d'un théâtre et d'un opéra[35],[36].

La dette colossale qui résultait des projets d'Ismaïl procura un prétexte aux Européens pour augmenter leur contrôle, qui culmina en 1882 avec l'invasion britannique[15]. Le centre économique de la ville se déplaça rapidement vers le Nil, à l'opposé du vieux Caire islamique et vers les quartiers plus Européens construits par Ismaïl[37],[38]. À la fin du XIXe siècle, les Européens, qui occupaient par ailleurs la plupart des postes de la haute fonction publique, représentaient 5 % de la population cairote[39].

L'occupation britannique, qui était censée être temporaire, dura finalement jusqu'au XXe siècle. Des nationalistes organisèrent un mouvement massif de manifestations au Caire en 1919[15], cinq ans après que l'Égypte ait été déclarée protectorat britannique[38]. Cependant, bien que ceci provoqua l'indépendance de l'Égypte en 1952, des troupes britanniques restèrent dans le pays jusqu'en 1956. Pendant ce temps, la partie urbaine du Caire connut un effort important de construction de nouveaux ponts et de développement de son infrastructure de transport. Entre 1882 et 1937, la population du Caire tripla – de 347 000 à 1,3 million –[40] – et sa superficie passa de 1 000 hectares à 16 300 hectares[41].

Les Britanniques quittèrent Le Caire à la suite de la révolution égyptienne de 1952, mais la croissance rapide de la ville ne montra aucune faiblesse. Un contrôle plus rigoureux exercé sur le Nil engendra le développement de l'île de Gezira. La métropole commença à s'étendre dans l'espace fertile du delta du Nil.

Malgré les efforts du gouvernement pour limiter la croissance démographique du Caire, sa population a doublé depuis les années 1960, atteignant désormais près de sept millions d'habitants (auxquels il faut rajouter les dix millions d'individus vivant au sein de son unité urbaine). De plus, Le Caire s'est établi comme le centre politique et économique de l'Afrique du Nord et du monde arabe, abritant aujourd'hui nombre de compagnies et d'organisations multinationales, comme la Ligue arabe.

L'urbanisme des deux dernières décennies du régime Moubarak a été largement déficient : la construction de quartiers modernes dans le désert pour les classes aisées a été très vigoureusement soutenue, y compris financièrement, par les pouvoirs publics. La construction de logements pour les classes populaires a été délaissée, et les quartiers centraux ont été abandonnés : la qualité de vie déjà médiocre a été encore dégradée par les conséquences délétères de la privatisation des services publics. Les classes populaires, abandonnées, construisent elles-mêmes leurs logements, sur les terres agricoles, en front de Nil, parfois dans des endroits dangereux. Dans ces quartiers, les services urbains sont assurés par les habitants : réseaux d'électricité et d'eau, évacuation des ordures. Les habitants vivent en plus sous la menace constante (au moins jusqu'à la révolution) de la démolition. L'opération Grand Caire 2050 menaçait ainsi les quartiers d'Imbaba, bordé par le Nil et situé en plein centre du Caire face à l’île de Zamalek, et de Nezlet al Semman, près des pyramides. Leurs habitants ont été parmi les premiers à manifester lors de la révolution de 2011[42].

Géographie

La ville du Caire se situe sur la rive Est du Nil ainsi que sur quelques îles adjacentes, dans le nord de l'Égypte, symbolisant le sud où la rivière quitte la vallée limitrophe au désert pour se diviser en deux bras dans la basse région du delta du Nil.

La plus ancienne partie de la ville se trouve - grossièrement - à l'est du fleuve. D'ici, la ville s'est peu à peu déployée vers l'ouest, englobant les terres cultivables autour du Nil. Ces quartiers ouest, bâtis sur le modèle de la ville de Paris par Ismaïl Pacha le Magnifique au milieu du XIXe siècle, sont caractérisés par de larges boulevards, des jardins publics et de nombreux espaces ouverts. La vieille ville à l'est est très différente : sa croissance plus hasardeuse qu'ordonnée en a fait un endroit riche de petites ruelles et de vieux habitats surpeuplés. Alors que le Caire de l'ouest concentre les bâtiments officiels et une architecture moderne, la moitié est se révèle, quant à elle, riche de centaines de vieilles mosquées, véritable patrimoine historique.

Le système d'alimentation en eau étendu de la ville lui a permis de s'ouvrir à l'est, dans le désert. De nombreux ponts relient à la terre ferme les îles de Gezira et de Roda où se trouvent de nombreux bâtiments du gouvernement. D'autres ponts au-dessus du Nil rattachent la ville aux banlieues de Gizeh et d'Imbalah.

À l'ouest, au milieu du désert, se trouve la ville de Gizeh qui tire son nom du plateau sur lequel elle s'étend. Elle englobe l'ancienne nécropole de Memphis, célèbre pour ses trois grandes pyramides dont la grande pyramide de Khéops. Le site de l'antique Memphis se trouve approximativement à 18 km au sud du Caire, à proximité immédiate de la nécropole de Saqqarah et de la banlieue d'Helwan.

Climat

Le Caire possède un climat désertique chaud (Classification de Köppen BWh) comme le reste de l'Égypte avec cependant quelques nuances. La mer Méditerranée modère et atténue beaucoup les températures maximales en été et y est responsable d'une humidité abondante tout au long de l'année. Les précipitations moyennes annuelles sont excessivement faibles, avec environ 25 mm. La sécheresse y est encore plus extrême en été, où l'on enregistre en moyenne 0 mm de précipitations entre mai et octobre. Les très rares pluies tombent en hiver. À cause de l'influence modératrice de la mer, les températures maximales moyennes tournent autour de 35 °C en été mais redescendent à environ 19 °C en hiver alors que les températures minimales moyennes tournent autour de 22 °C en été mais redescendent à près de 9 °C en hiver. Le ciel y est dégagé et clair tout au long de l'année surtout aux intersaisons et en été et les journées couvertes restent rares.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 9 | 9,7 | 11,6 | 14,6 | 17,7 | 20,1 | 22 | 22,1 | 20,5 | 17,4 | 14,1 | 10,4 | 15,8 |

| Température moyenne (°C) | 13,6 | 14,9 | 16,9 | 21,2 | 24,5 | 27,3 | 27,7 | 27,6 | 26 | 23,3 | 18,9 | 15 | 21,38 |

| Température maximale moyenne (°C) | 18,9 | 20,4 | 23,5 | 28,3 | 32 | 33,9 | 35,4 | 35,1 | 33,6 | 29,2 | 24,8 | 20,3 | 27,8 |

| Précipitations (mm) | 5,8 | 3,8 | 3,8 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 3,8 | 5,9 | 24,7 |

Infrastructures

Santé

Le Caire, ainsi que la ville voisine de Gizeh sont considérées comme le plus grand centre de traitement médical d'Égypte, et sauf dans certains cas, possèdent la meilleure qualité de soins du pays. Parmi les établissements hospitaliers, on peut citer l'hôpital international As-Salam, Maadi (le plus grand hôpital privé du pays avec trois cent cinquante lits), l'hôpital universitaire Ain Shams, l'hôpital Dar El Fouad ainsi que l'hôpital Kasr El Aini près du centre-ville.

Éducation

Le Caire a longtemps été un centre éducatif, non seulement à l'échelle de l'Égypte, mais aussi pour l'ensemble du monde arabe. Aujourd'hui, Le Caire abrite de nombreux services gouvernementaux pour l'éducation et connaît le nombre d'écoles et d'universités le plus haut du pays.

Universités au Caire :

| Université | Date de fondation |

|---|---|

| Université al-Azhar | 1975 |

| Université du Caire | 1908 |

| Université américaine du Caire | 1919 |

| Université d'Helwan | 1975 |

| Université française d'Égypte | 2002 |

Transport

Les transports du Caire comprennent un large réseau routier, un réseau ferré, un métro et des services maritimes. Les transports routiers sont facilités par les véhicules de tourisme, les taxis, les bus privés ainsi que les minibus.

Le métro est un moyen rapide et efficace de se déplacer au sein du Caire, bien qu'il soit bondé aux heures de pointe. Deux voitures par train (les quatrième et cinquième) sont réservées aux femmes, bien que celles-ci puissent aussi voyager dans n'importe quelle autre voiture.

Un réseau routier intense relie Le Caire aux autres villes et villages Égyptiens. Une nouvelle rocade contourne la périphérie de la ville. Les ponts sont nombreux, comme le pont du 6 octobre, qui permet de traverser la ville rapidement, en dehors des heures de pointe.

Le trafic cairote est réputé pour être oppressant et encombrant[43]. Le deux trains de passagers rentrèrent en collision près de Gizeh, à la sortie du Caire[44]. Les journaux locaux évoquèrent au moins 25 morts[45].

- Aéroport international du Caire

- Gare Ramsès

- Métro du Caire

Sports

Le football est le sport le plus populaire en Égypte, et Le Caire possède un certain nombre d'équipes de sport au sein des ligues nationale et régionale. Les plus connues sont Al Ahly SC et le Zamalek Sporting Club, dont le tournoi annuel est l'un des événements sportifs les plus regardés en Égypte et même en Afrique. Les deux équipes sont réputées comme étant « rivales » du football égyptien et sont les premier et deuxième champions du continent africain et du monde arabe. Elles jouent toutes deux leurs matchs à domicile au stade international du Caire (ou Stade Nasser), le plus grand stade du Caire et l'un des plus grands au monde.

Liste des équipes de football du Caire :

- Al Ahly SC

- Al Entag Al Harby

- Al-Moqaouloun Al-Arab

- Al Sekka Al Hadid

- ENPPI Club

- Itesalat

- Ittihad Al Shorta

- Tala'ea El Geish

- Wadi Degla Sporting Club

- Zamalek Sporting Club

Le Caire était la ville-hôte des jeux panarabes pour l'édition 2007.

Plusieurs autres équipes sportives du Caire sont reconnues dans leurs sports respectifs, comme le club sportif el Gezira, le Club Al Shams, le Club el Seid, le Club Heliopolis et d'autres clubs plus petits.

La plupart des fédérations sportives du pays sont également situées dans la banlieue du Caire, y compris la fédération d'Égypte de football. Le siège de la confédération africaine de football était auparavant au Caire, avant d'être déplacé un peu plus loin du Caire.

Culture

Le Caire est le site le plus fréquenté d’Égypte, en raison de ses structures d’accueil, de son patrimoine urbain et de la proximité des grandes pyramides de Gizeh. La ville abrite les principales institutions politiques et administratives du pays ; elle est en outre le siège de la Ligue arabe, symbole de son rôle déterminant dans le monde arabe. Ses universités, dont l’université al-Azhar située dans la mosquée éponyme, sont très renommées, et son patrimoine historique est préservé par des institutions prestigieuses — musée égyptien, fondé en 1857 par l’égyptologue français Auguste Mariette, musée d’Art islamique ou encore musée d’Art copte.

Depuis 1992, avec plus d'une centaine de monuments restaurés, la capitale de l'Égypte retrouve un héritage longtemps négligé : l'époque fatimide (Xe ‑ XIIe siècle), le rempart de Saladin (XIIe ‑ XIIIe siècle), les mosquées et palais mamelouks (XIIIe ‑ XVIe siècle) ou les caravansérails ottomans (XVIe ‑ XIXe siècle).

La ville organise par ailleurs chaque année le festival international du film du Caire.

Économie

Dotée d’importants pôles d’industries traditionnelles — sidérurgie (usine d’Hélouan), automobile et textile —, la ville s’est adaptée dans la seconde moitié du XXe siècle aux secteurs de pointe et aux nouvelles technologies : aéronautique, électronique et chimie.

Le Caire possède un aéroport international (Cairo International Airport, code AITA : CAI, code OACI : HECA).

Tourisme

Le Caire moderne

- Palais Abedin

-

Entrée du palais d'Abedin

-

Entrée du musée du Palais d'Abedin

-

Entrée du musée du Palais d'Abedin

-

Vue depuis le jardin de l'entrée du musée du Palais d'Abedin

- Palais Al-Manyal

-

Entrée du Palais Al-Manyal

-

Jardin du Palais Al-Manyal

-

Jardin du Palais Al-Manyal

-

Jardin du Palais Al-Manyal

Le centre ville inclut les îles de Roda et de Gezira, et au sud-est, Mounira.

Le secteur autour de jardin de l'Ezbekiyya était autrefois un vaste lac qui fut asséché en 1837. Le secteur a été construit selon un plan strict, fait sous les instructions du Khédive, qui aimait les divertissements ; il y avait à l'origine un cirque, un théâtre et un opéra dans les jardins méridionaux, où subsiste de nos jours un théâtre de marionnettes. La poste centrale, place Ataba, comporte un musée postal au 1er étage. À l'est de la place Ataba, la rue Muski mène dans le Khân al-Khalili.

Au nord de la place Ataba s'ouvre la rue Clot Bey (rue Khulud), du nom d'un médecin français, Antoine Clot qui fut l'un des fondateurs de la médecine moderne en Égypte. Plus au nord, on distingue le minaret de la mosquée Al-Fath. Cette rue passe sous des voûtes en pierre avant d'arriver à la place Ramsès devant la gare, construite en 1856, transformée selon le modèle arabe en 1892 et restaurée pour la première fois en 1955. C'est l'un des quartiers du Caire moderne qui furent urbanisés le plus tôt après la seconde moitié du XIXe siècle. Le secteur est connu sous le nom « Bab el-Hadid » (porte ferroviaire) avec une statue colossale de Ramsès II, laquelle a été déplacée vers le futur Grand musée égyptien à Gizeh. Dans le musée national égyptien des chemins de fer, à l'extrémité est de la gare, on trouve quelques vieilles locomotives en excellent état de conservation.

L'île de Gezira est demeurée inhabitée jusqu'au milieu du XIXe siècle. Après le développement du centre moderne du Caire, Mohammed Ali a construit un palais à son extrémité nord ; ce quartier s'appelle maintenant Zamalek. Plus tard, le Khédive Ismaïl a construit un grand palais au centre de l'île avec un immense jardin, et une jetée pour en faciliter l'accès. À cette époque, les jardins étaient riches d'une flore exotique et d'une collection d'animaux africains.

Durant l'époque pharaonique, Rhoda faisait partie de l'ancienne Héliopolis. À l'époque romaine, ce fut une forteresse qui resta inchangée jusqu'au VIIe siècle. Après la conquête islamique, les arabes y ajoutèrent des tours et des arsenaux.

Le dernier sultan Ayyoubide transféra le siège du gouvernement sur l'île et construisit une nouvelle forteresse avec palais et casernes aux environs de 1240, mais les Mamelouks ramenèrent par la suite le gouvernement à la citadelle.

À l'extrême sud de l'île se trouve le palais Manasterli, construit à côté d'un nilomètre, édifié au VIIIe siècle pour mesurer la crue annuelle du Nil. En remontant vers le nord, on traverse les jardins Manyal qui couvraient la majeure partie de l'île et qui sont désormais un quartier résidentiel. Plusieurs des bâtiments datent d'entre 1925 et 1935, l'époque Art déco.

Au nord de l'île, se trouve le palais Al-Manyal, musée renfermant une collection d'objets ayant appartenu au prince Mohammed Ali Tawfig, l'oncle du dernier roi d'Égypte, Farouk.

Le Vieux Caire (quartier copte)

Cette partie du Caire est le plus ancien quartier de la ville. La forteresse de Babylone, construite par les Romains, s’est transformée très tôt en enclave chrétienne et juive. Ce quartier renferme la synagogue Ben Ezra, fondée en 1115, et comptait une vingtaine d’églises dont il n'en subsiste que cinq dont, notamment : l’église suspendue consacrée à la Vierge (al-Mu'allaqah), probablement l'église chrétienne la plus ancienne en Égypte, datant du IVe siècle, l’église Saint-Serge construite à la fin du IVe siècle au-dessus d’une crypte où la sainte Famille se serait réfugiée lors de la fuite en Égypte et l’église Sainte-Barbara, du nom d'une jeune fille martyrisée pour avoir essayé de convertir son père au christianisme, reconstruite au XIe siècle. Les églises ne se distinguent pas par leur ornementation extérieure mais par un intérieur très riche.

- La forteresse de Babylone

-

Tour de Babylone

-

Tour de Babylone

-

Tour de Babylone

-

Tour de Babylone

- Le musée copte

-

Musée copte

-

Entrée du musée copte

- L'église al-Mu'allaqah

-

L'église al-Muallaqa

-

L'église suspendue (al-Muallaqa) dédiée à la vierge Marie

-

Entrée de l'église

Le Caire islamique

| |||||

| |||||

| Pays | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Type | Culturel | ||||

| Critères | i, v, vi | ||||

| Numéro d’identification |

89 | ||||

| Zone géographique | Afrique ** | ||||

| Année d’inscription | 1979 (3e session) | ||||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification géographique UNESCO | |||||

| modifier | |||||

Les monuments islamiques d’Égypte sont presque entièrement concentrés au Caire. Ils sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.

Les Fatimides dotèrent Le Caire de nombreuses mosquées. Après eux, les sultans mamelouks continuèrent d’en ériger d’autres ainsi que de nombreuses écoles coraniques, les medreseh ; l’amalgame sabil (fontaine) et kottab (écrivain) dans une madrasa peut sembler étrange, mais c'est pour suivre les recommandations du prophète, pour qui l'eau permet la propreté matérielle et spirituelle ; l’école est autour de la fontaine.

Des mausolées sont rassemblés en véritables villes des morts.

Sous la dynastie Mamelouk, la ville s’agrandit considérablement et devient la capitale du monde musulman.

C’est ainsi qu’Ibn Khaldoun pouvait dire :

« Celui qui n’a pas vu Le Caire ne connaît pas la grandeur de l'islam. C’est la métropole de l’univers, le jardin du monde, la fourmilière de l’espèce humaine, le portique de l’islam. »

Citadelle de Saladin

-

La citadelle vue depuis le parc Al-Azhar

-

La citadelle dominée par la mosquée Mohamed Ali, vue depuis le parc Al-Azhar

Le Khân al-Khalili

Le Khân al-Khalili, connu sous le nom de bazar turc pendant la période ottomane, est maintenant habituellement appelé le Khân, est souvent confondu avec le marché de Muski - et inversement. Le souk de Khân al-Khalili, vieux de 600 ans, a été établi en 1382 par l'émir Djaharks au cœur de la ville fatimide. À l'instar du marché Al-Muski à l'ouest, il comporte une des zones d'ateliers d'artisans les plus importantes du Caire. Ces deux marchés sont le symbole de la tradition qui a fait du Caire un centre important de commerce.

Le Khân est situé à un coin du triangle des marchés qui va du sud de la porte Zuwayla à l'ouest à Azbakiyyah. Le Khân est encadré au sud par la rue d'Al-Azhar et à l'ouest par le marché de Muski. Il se compose de passages et de ruelles remplies d’artisans, d’orfèvres, de vendeurs de parfums et d’épices. Sur une rue étroite venant d'Al-Badistand, on trouve le célèbre et pittoresque café el-Fishawi, ou le café des miroirs, qui était par le passé un endroit de réunion pour les artistes locaux, et qui n’a pas changé depuis près de 200 ans. Il fut fréquenté par l'écrivain prix Nobel Naguib Mahfouz, un des auteurs égyptiens les plus connus.

Les consommateurs égyptiens font généralement leurs emplettes dans le nord et l'ouest du secteur d'Al-Badistan, là où les prix sont les plus bas. Les marchés d'or et d'argent sont situés à l'ouest du Khân le long de la rue des orfèvres.

-

Explication de l'origine de la Maison es Suhaymi devant celle-ci

-

Cour intérieure, Maison es Suhaymi

-

Salle de réception avec une grande Moucharabieh

-

Moucharabieh vues de la cour

-

Parterre au milieu de la cour

-

Détails d'une Moucharabieh

Pollution

Le Caire est une ville à la croissance très rapide, ce qui a soulevé un certain nombre de problèmes environnementaux. La pollution atmosphérique au Caire est un sujet préoccupant. Les niveaux d'hydrocarbure aromatique relevés dans l'agglomération cairote sont supérieurs à ceux de beaucoup de villes similaires[46]. Des tests concernant la qualité de l'air au Caire ont également enregistré des niveaux dangereux de plomb, de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et de particules en suspension ; ceci est dû à plusieurs décennies d'absence totale de régulation concernant les émissions polluantes des véhicules, les industries urbaines, et les déchets. On compte actuellement plus de deux millions de voitures au Caire, dont 60 % ont plus de dix ans et sont par conséquent dépourvues d'équipements modernes, comme les pots catalytiques. Un nuage noir apparaît au-dessus de la ville chaque automne, causant chez les habitants des maladies respiratoires[47].

Il y a également de nombreuses fonderies de plomb et de fer qui sont non déclarées, et polluent fortement la ville. En conséquence, on peut voir en permanence un brouillard flotter au-dessus du Caire. Selon des estimations, entre dix mille et vingt-cinq mille Cairotes décèdent chaque année à cause de la pollution atmosphérique du Caire. En 1995, les premières lois environnementales ont été votées, et la situation a depuis été améliorée.

La ville souffre également d'un niveau élevé de pollution au sol. Chaque année, Le Caire émet dix mille tonnes de déchets, dont quatre mille ne sont ni collectées ni prises en charge. Cela constitue un risque majeur pour la santé, et le gouvernement égyptien recherche donc des moyens pour le combattre.

Enfin, la pollution de l'eau est un problème très important au Caire ; en effet, les égouts sont souvent défaillants et se déversent dans les rues. Un nouveau système de tout-à-l'égout, développé par l'Union européenne, est censé répondre à ce risque. L'eau municipale est également contaminée par du mercure, ce qui entraîne des risques sanitaires importants.

Jumelages

Le Caire a signé des traités de coopération avec trente six villes[48].

-

Athènes (Grèce) depuis 1996

Athènes (Grèce) depuis 1996 -

Chennai (Inde)

Chennai (Inde) -

Rome (Italie)

Rome (Italie) -

São Paulo (Brésil)

São Paulo (Brésil) -

Séoul (Corée du Sud) depuis 1997

Séoul (Corée du Sud) depuis 1997 -

Stuttgart (Allemagne) depuis 1979

Stuttgart (Allemagne) depuis 1979 -

Tunis (Tunisie) depuis 2000

Tunis (Tunisie) depuis 2000 -

Tokyo (Japon)

Tokyo (Japon) -

Toronto (Canada)

Toronto (Canada) -

Washington (États-Unis)

Washington (États-Unis) -

Stockholm (Suède)

Stockholm (Suède) -

Hambourg (Allemagne)

Hambourg (Allemagne) -

Kairouan (Tunisie) depuis 1976

Kairouan (Tunisie) depuis 1976 -

Buenos Aires (Argentine)

Buenos Aires (Argentine) -

Amsterdam (Pays-Bas)

Amsterdam (Pays-Bas) -

Beyrouth (Liban) depuis 1998

Beyrouth (Liban) depuis 1998 -

Amman (Jordanie) depuis 1988

Amman (Jordanie) depuis 1988 -

Istanbul (Turquie)

Istanbul (Turquie) -

Djeddah (Arabie saoudite)

Djeddah (Arabie saoudite) -

Khartoum (Soudan)

Khartoum (Soudan) -

Bagdad (Irak) depuis 1978

Bagdad (Irak) depuis 1978 -

Damas (Syrie)

Damas (Syrie) -

Alger (Algérie) depuis 1985

Alger (Algérie) depuis 1985 -

Lisbonne (Portugal)

Lisbonne (Portugal) -

Londres (Royaume-Uni)

Londres (Royaume-Uni) -

Madrid (Espagne)

Madrid (Espagne) -

Rabat (Maroc) depuis 1987

Rabat (Maroc) depuis 1987 -

Ankara (Turquie)

Ankara (Turquie) -

Moscou (Russie)

Moscou (Russie) -

Pékin (Chine) depuis 1990

Pékin (Chine) depuis 1990 -

New York (États-Unis) depuis 1982

New York (États-Unis) depuis 1982 -

Paris (France) depuis 1992

Paris (France) depuis 1992 -

Prague (République tchèque)

Prague (République tchèque) -

Oran (Algérie)

Oran (Algérie) -

Sétif (Algérie)

Sétif (Algérie) -

Mahdia (Tunisie)

Mahdia (Tunisie)

Istanbul, Séoul et Los Angeles sont les seules villes reconnues comme jumelées avec Le Caire, mais la ville a également signé des « traités d'amitié » avec Stuttgart, Paris, Ottawa et Minsk. Les villes restantes ont signé des conventions similaires indiquant des intentions de coopération, d'amitié ou de compréhension avec Le Caire.

Cairotes célèbres

- Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid (Mido) - Joueur du Middlesbrough Football Club ;

- Farouk El Baz - Scientifique qui a travaillé pour la NASA ;

- Dalida - Chanteuse française, née le 17 janvier 1933 ;

- Mohamed El Baradei - Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique ;

- Cecil Scott Forester - écrivain britannique, né le ;

- Boutros Boutros-Ghali - Sixième secrétaire général de l'ONU, de janvier 1992 à décembre 1996 ;

- Hossam Ghali - Joueur du Derby County Football Club ;

- Tarek Heggy - Ancien président de la compagnie Shell Égypte, intellectuel et écrivain, lauréat du prix Grinzane Cavour 2008 ;

- Out-el-Kouloub, romancière francophone ;

- Naguib Mahfouz - romancier et Prix Nobel de littérature en 1988 ;

- Sam Mounier - Acteur et scénariste ;

- Nabil Naoum (1944) - Écrivain ;

- Omar Sharif - Acteur (Lawrence d'Arabie) ;

- Mohamed Shawky - Joueur du Middlesbrough Football Club ;

- Constantin Xenakis (1931) - Artiste grec ;

- Bassem Youssef - médecin et comique ;

- Ahmed Hassan Zewail - Prix Nobel de chimie en 1999 ;

- Alaa al-Aswany - écrivain né en 1957, auteur de L'Immeuble Yacoubian, Chicago, J’aurais voulu être Égyptien, Chroniques de la révolution égyptienne et son dernier ouvrage, Automobile Club d’Égypte.

Notes et références

- ↑ La population du Caire est passée de 3,3 millions d'habitants en 1960 à 6,9 millions en 1970, puis à 16,2 millions (11e rang mondial)

- ↑ http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/cairote/29829

- ↑ Hawass et Brock 2003, p. 456

- ↑ Jews in Cairo 01: Muslim period 641-1250 Encyclopaedia Judaica

- ↑ Butler 2008, p. 341

- ↑ Butler 2008, p. 342

- ↑ Raymond 2000, p. 23-9

- 1 2 Glassé et Smith 2003, p. 96.

- ↑ Daly et Petry 1998, p. 213

- ↑ Daly et Petry 1998, p. 213-5

- ↑ Daly et Petry 1998, p. 215

- ↑ Shillington 2005, p. 438

- ↑ Raymond 2000, p. 122

- ↑ Raymond 2000, p. 120-8

- 1 2 3 4 5 6 Shillington 2005, p. 199

- ↑ Shoshan 2002, p. 4

- ↑ Byrne 2004, p. 104-5

- ↑ Shoshan 2002, p. 1

- ↑ Shillington 2005, p. 447

- 1 2 Winter 1992, p. 225

- ↑ İnalcık et al. 1997, p. 507-9

- ↑ Winter 2004, p. 115

- ↑ Daly et Petry 1998, p. 94-5

- ↑ Winter 1992, p. 226

- 1 2 Winter 1992, p. 226-7

- ↑ Sicker 2001, p. 103

- ↑ Sicker 2001, p. 104

- ↑ Afaf Lutfi Sayyid-Marsot 1984, p. 39

- ↑ Sicker 2001, p. 104-5

- ↑ Afaf Lutfi Sayyid-Marsot 1984, p. 1

- ↑ McGregor 2006, p. 53

- ↑ Shillington 2005, p. 437

- ↑ Raymond 2000, p. 291, 302

- ↑ Raymond 2000, p. 313-4

- ↑ Raymond 2000, p. 311-3

- ↑ Abu-Lughod 1965, p. 436-44

- ↑ Abu-Lughod 1965, p. 429-31, 455-7

- 1 2 Hourani, Khoury et Wilson 2004, p. 317

- ↑ Abu-Lughod 1965, p. 431

- ↑ Raymond 2000, p. 319

- ↑ Raymond 2000, p. 322

- ↑ Pierre Arnaud Barthel, « Une révolution urbaine en marche ? Lectures d'un observateur urbaniste », Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales, publié le 18 mars 2011, consulté le 23 mai

- ↑ « Al-Ahram Weekly | Features | Reaching an impasse »,

- ↑ « Egypt train crash death toll rises », smh.com.au,

- ↑ « 9&10 News: The nuclear issue...National emergency...Deadly train crash », www.9and10news.com,

- ↑ (en) M.I. Khoder, « Ambient levels of volatile organic compounds in the atmosphere of Greater Cairo », Atmospheric Environment, Air Pollution Research Department, National Research Centre, Dokki, Giza, vol. 41, no 3, , p. 554–566 (DOI 10.1016/j.atmosenv.2006.08.051, lire en ligne)

- ↑ (en) M. Khoder, « Black cloud reappears over Cairo », Middle East online, vol. 41, , p. 554 (DOI 10.1016/j.atmosenv.2006.08.051)

- ↑ « Conventions of Brotherhood and Friendship Signed Between the City of Cairo and Foreign Cities », Cairo Governorate, (consulté le 27 août 2009) (See also: page two and page three)

Voir aussi

Bibliographie

- Artemis Cooper, Cairo in the War, 1939-1945, Hamish Hamilton, 1989 / Penguin Book, 1995. (ISBN 0-14-024781-5) (Pbk)

- Delphine Pagès-El Karoui, Villes du delta du Nil, cités de la densité, Karthala, collection « Terre et gens d’islam », 2005.

- André Raymond, Le Caire, Paris, Citadelles & Mazenod, , 492 p. (ISBN 9782850881527).

- Max Rodenbeck, Cairo – the City Victorious, Picador, 1998. (ISBN 0-330-33709-2) (Hbk) (ISBN 0-330-33710-6) (Pbk)

- « Rescuing Cairo's Lost Heritage » (Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), consulté le 2013-03-26

- (en) Janet Abu-Lughod, « Tale of Two Cities: The Origins of Modern Cairo », Comparative Studies in Society and History, Cambridge, UK, Cambridge University Press, vol. 7, no 4, (ISSN 00104175)

- (en) Afaf Lutfi Sayyid-Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, Cambridge, UK, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-28968-8)

- (en) Joseph Patrick Byrne, The Black Death, Westport, CT, Greenwood Publishing Group, (ISBN 0-313-32492-1)

- (en) Alfred J. Butler, The Arab Conquest of Egypt - And the Last Thirty Years of the Roman Dominion, Portland, OR, Butler Press, (ISBN 1-4437-2783-0)

- (en) M. W. Daly et Carl F. Petry, The Cambridge History of Egypt: Islamic Egypt, 640-1517, Cambridge, UK, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-47137-0)

- (en) Cyril Glassé et Huston Smith, The New Encyclopedia of Islam, Singapore, Tien Wah Press, , 2e éd. (ISBN 0-7591-0190-6)

- (en) Zahi A. Hawass et Lyla Pinch Brock, Egyptology at the Dawn of the Twenty-First Century: Archaeology, Cairo, American University in Cairo, , 2e éd. (ISBN 977-424-674-8)

- (en) Albert Habib Hourani, Philip Shukry Khoury et Mary Christina Wilson, The Modern Middle East: A Reader, Londres, I.B. Tauris, , 2e éd. (ISBN 1-86064-963-7)

- (en) Halil İnalcık, Suraiya Faroqhi, Donald Quataert, Bruce McGowan et Sevket Pamuk, An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Cambridge, UK, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-57455-2)

- (en) Andrew James McGregor, A Military History of Modern Egypt: From the Ottoman Conquest to the Ramadan War, Westport, CT., Greenwood Publishing Group, (ISBN 0-275-98601-2)

- (en) Kevin Shillington, Encyclopedia of African History, New York, Taylor & Francis, (ISBN 1-57958-453-5)

- (en) Boaz Shoshan, Popular Culture in Medieval Cairo, Cambridge, UK, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-89429-8)

- (en) Martin Sicker, The Islamic World in Decline: From the Treaty of Karlowitz to the Disintegration of the Ottoman Empire, Westport, CT., Greenwood Publishing Group, (ISBN 0-275-96891-X)

- (en) Michael Winter, Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517-1798, Londres, Routledge, (ISBN 0-415-02403-X)

- (en) Michael Winter, Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517-1798, Londres, Routledge, (ISBN 0-203-16923-9)

Articles connexes

- Île d'Al-Warraq

Liens externes

- Cairo City Government

- (en) Demographia - Cairo : Central City & Suburban Population & Density

- Portail du Caire

- Portail de l’Égypte

- Portail du patrimoine mondial

_2006.jpg)