Euro

| euro ευρώ (grec) евро (bulgare) evro (slovène) ewro (maltais) eiro (letton) Unité monétaire moderne actuelle | ||||||||

|

||||||||

| Pays officiellement utilisateurs |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Autres pays utilisateurs |

||||||||

| Banque centrale | Banque centrale européenne | |||||||

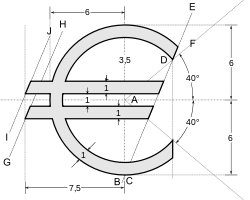

| Symbole local | € | |||||||

| Code ISO 4217 | EUR | |||||||

| Sous-unité | 100 cents ou centimes | |||||||

| Taux de change | Cours en USD | |||||||

| Monnaies alignées | BAM, BGN, CVE, KMF, STD, XPF, XOF, XAF | |||||||

| Taux de conversion | 1 EUR = 1,07515 USD ()[1] | |||||||

| Chronologie de la monnaie | ||||||||

| ||||||||

| modifier | ||||||||

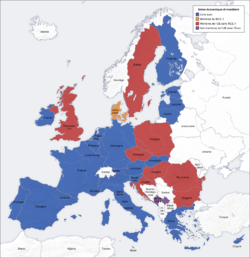

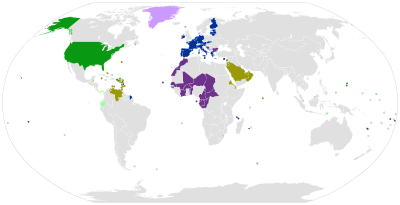

L'euro (€) est la monnaie de l'union économique et monétaire[2] formée au sein de l'Union européenne ; elle est commune à dix-neuf États membres de l'Union européenne qui forment ainsi la zone euro. Quatre micro-États (Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican) sont également autorisés à utiliser l'euro et deux pays européens, le Monténégro et le Kosovo, l'utilisent de facto alors que d'autres ont leurs monnaies nationales liées à l'euro.

En usage dès 1999 pour les transactions financières européennes, il est mis en circulation le sous sa forme fiduciaire. Il succède à l'ECU, « l’unité de compte européenne », mise en service en 1979.

L’euro est la troisième monnaie au monde pour le montant des transactions[3], derrière le dollar américain et le yuan chinois[4], mais depuis la première monnaie au monde pour la quantité de billets en circulation[5]. Fin 2013, 956 milliards d’euros étaient en circulation[6].

Fonctionnement

L’euro est géré par la Banque centrale européenne (BCE) qui siège à Francfort et par l’Eurosystème composé des banques centrales des états de la zone euro. En tant que banque centrale indépendante, la BCE est l'unique instance ayant le pouvoir de fixer une politique monétaire pour l'ensemble de la zone euro. L'Eurosystème participe à l'impression, la frappe et la distribution des billets et pièces dans tous les états membres. Il veille également au bon fonctionnement des systèmes de paiements au sein de la zone euro.

Le traité de Maastricht signé en 1992 oblige la plupart des états de l'UE à adopter l'euro dès qu'ils respectent certains critères monétaires et budgétaires, dits de convergence. Le Royaume-Uni et le Danemark ont cependant obtenu des options de retrait[7], tandis que la Suède (qui a rejoint l'UE en 1995 soit après la signature du traité de Maastricht) a refusé d'introduire l'euro après un référendum négatif en 2003, et a contourné l'obligation d'adopter l'euro en ne respectant pas un des critères de convergence. Néanmoins, tous les pays qui ont adhéré à l'UE depuis 1993 se sont engagés à adopter l'euro en temps voulu.

Émission et contrôle

La gestion de l’euro dépend du contrôle de la Banque centrale européenne, qui en mesure les flux, la masse monétaire, ainsi que les dettes des États membres.

Pièces et billets

Pièces

Toutes les pièces en euro possèdent une face européenne (1, 2 et 5 centimes : l’Europe dans le monde ; 10, 20 et 50 centimes : l’Europe comme une alliance d’États ; 1 et 2 euros : l’Europe sans frontière) et une face spécifique au pays émetteur de la pièce (y compris pour Monaco, Saint-Marin, le Vatican et Andorre, États en union monétaire avec leurs voisins immédiats qui ont été autorisés à frapper leurs propres pièces).

Une nouvelle série de pièces est frappée depuis fin 2007 avec un décalage d'un an pour la Monnaie italienne (qui frappe aussi les pièces du Vatican et de Saint-Marin). Se calquant sur la pratique décidée pour les billets de banque, elle représente désormais l’ensemble du continent européen (membre ou non de l’Union), afin d’éviter de devoir frapper de nouvelles séries à chaque élargissement. Les frontières n’y apparaissent donc plus.

Toutes les pièces sont utilisables dans tous les États membres, à l’exception des pièces de collection, qu'elles soient ou non en métal précieux, qui n’ont cours que dans le pays d’émission. Des problèmes de compatibilité ont cependant été relevés sur certains automates (distributeurs automatiques, péages…).

Il existe également des pièces de collection, en métal précieux, qui n'ont cours légal que dans leur pays d'émission[8]. Par exemple, gravée par Joaquin Jimenez (qui est également l’auteur de l’Arbre Étoilé des pièces de 1 et 2 euros), une pièce de 5 euros en argent a été frappée à deux millions d’exemplaires en 2008. Des pièces de 10 à 1 000 euros, en argent et en or, ont été mises en circulation de 2008 à 2010. Dans la pratique, ces pièces circulent essentiellement entre collectionneurs.

| Face commune | L’Europe dans le monde | L’Europe comme une alliance d’États | L’Europe sans frontières | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Valeur | 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1 € | 2 € |

| Série 1 (1999-2006) |  |

|

|

|

|

|

|

|

| Série 2 (depuis 2007) |  |

|

|

|

|

|

|

|

Billets

Les billets, quant à eux, ont une maquette commune à toute la zone euro. Les ponts, portes et fenêtres des billets symbolisent l’ouverture de l’Europe sur le reste du monde et les liens entre les peuples.

Le choix du graphisme des billets est de la compétence de la Banque centrale européenne alors que celui des pièces est de la compétence des États, membres de l’Eurogroupe. La prochaine face commune a ainsi été décidée lors d’une réunion de l’Eurogroupe. Cette décision a provoqué une petite polémique de quelques députés par l’absence, selon eux volontaire, de la Turquie sur le dessin retenu, au contraire de celui des billets[Note 1].

Le a été mise en circulation un nouveau billet de 5 €. Il est le premier d'une nouvelle série de billets baptisée Europe. Depuis le 24 septembre 2014, c'est un nouveau billet de 10 € qui a fait son apparition[9].

| Valeur | 5 € | 10 € | 20 € | 50 € | 100 € | 200 € | 500 € |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1re série, dite « série 2002 » | |||||||

| Format | 120 mm × 62 mm | 127 mm × 67 mm | 133 mm × 72 mm | 140 mm × 77 mm | 147 mm × 82 mm | 153 mm × 82 mm | 160 mm × 82 mm |

| Recto | .jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

| Verso | .jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

| 2e série, dite « série Europe » | |||||||

| Format | 120 mm × 62 mm | 127 mm × 67 mm | 133 mm × 72 mm | ||||

| Recto | .png) |

.png) |

|

||||

| Verso | .png) |

.png) |

|

||||

Historique

Avant Maastricht

L’euro n’est pas la première monnaie à vocation européenne (et internationale). En effet, l’Union latine, née en 1865 à l’initiative de Napoléon III, marque une union monétaire ou supranationale signée et partagée par la France, la Belgique, la Suisse, l’Italie, la Grèce, plus tard l’Espagne et le Portugal, suivis de la Russie et de certains pays d’Amérique latine. La Première Guerre mondiale (1914-1918) mit fin à ce projet d’unification monétaire.

Le projet de créer une monnaie unique naît dans les années 1970 avec les turbulences du régime agrimonétaire depuis la mise en œuvre de la Politique agricole commune en 1962 et l’impossibilité de mettre en place un système de taux de change contrôlable[10].

Les négociations de Maastricht

La décision de créer l’euro a été officialisée lors du traité de Maastricht. Lorsque s'engagent les négociations les responsables savent qu'économiquement la constitution de la zone euro est un défi. En effet, les économistes savent depuis les travaux de Robert Mundell des années cinquante que pour que des pays aient intérêt à avoir une même monnaie ils doivent[11]:

- être intégrés économiquement ;

- ne pas avoir des économies qui réagissent trop différemment aux chocs économiques ;

- avoir des mécanismes aptes à remédier aux divergences existantes ou pouvant apparaître. Parmi ces mécanismes, Jean Pisani-Ferry[12] cite les « migrations en réponse à des écarts de salaire, [les] mouvements de capitaux en cas d'écarts de rendement, ou simplement [la] flexibilité interne du système de prix en réponse aux variations de la demande ». Lorsque la monnaie commune est créée, les décideurs savent que si les asymétries entre pays européens ne sont pas plus grandes qu'entre États américains, malgré tout, les pays du cœur de l'Europe Allemagne, France, et quelques autres présentent des divergences moins marquées que celles qu'on peut trouver avec les pays de la périphérie. Ils savent aussi que les mécanismes d'ajustement sont faibles. Par ailleurs, Paul Krugman souligne alors que l'intégration va favoriser le regroupement des industries dans les mêmes régions économiques ce qui creusera les divergences entre les pays au lieu de les réduire [13].

Pour Jean Pisani-Ferry, les responsables politiques des pays décident de passer outre pour trois raisons :

- ils n'aiment pas les changes flottants comme le montre la création dans les années 1970 du serpent monétaire européen puis du Système monétaire européen ;

- la libéralisation des capitaux les oblige soit à adopter des politiques monétaires similaires soit à laisser flotter leur monnaie ce qu'ils ne veulent pas faire comme on l'a vu au point un ;

- pour des raisons politiques[14]. En effet à partir de 1983, la France a dû suivre la politique monétaire allemande et aurait aimé participer au pilotage d’une monnaie européenne d’autant que selon Jean Pisani-Ferry[15] « François Mitterrand, qui a abandonné ses ambitions de transformation sociale, veut placer son second septennat sous le signe de l’Europe ». Par ailleurs, le chancelier allemand Helmut Kohl, un européen fervent, comprend que l’adoption de l’euro permettra de lever les craintes des autres Européens à propos de la réunification de l’Allemagne[16]. Le Deutsche Mark était alors une des trois grandes monnaies mondiales avec le dollar et le yen[17],[18].

Deux visions se sont opposées. D’un côté celle qui a prévalu, d’un pacte de stabilité avec une surveillance multilatérale assez faible, reposant sur l’idée que si chacun gérait sainement ses finances publiques et son économie, l'évolution serait positive[19]. D’un autre côté, certains (tels Jacques Delors) prônaient le respect du pacte au sein d’une zone euro plus pro active[19], s’inscrivant dans le cadre d’une « coopération renforcée ». La zone euro, dans cette optique, aurait notamment participé à l’établissement « d’un calendrier de long terme pour des réformes structurelles, telles que celles de l’allongement des durées de vie au travail »[19]. La position de la France n'était pas forcément celle, fédéraliste, de Jacques Delors. En effet, d'après Jean Pisani-Ferry[20], lors des négociations François Mitterrand s'oppose avec succès à l'Union politique qui sous-tend le projet fédéral. Par ailleurs l'idée des fédéralistes français qui, sous le vocable de gouvernement économique, entendent surtout réaffirmer le lien entre monnaie et État s'oppose à celle des Allemands pour qui la monnaie n'est pas tant celle d'un État que d'une communauté[21].

Passage à l'euro

L'euro a été créé par les dispositions du traité de Maastricht en 1992. Pour participer à la monnaie unique, les États membres sont censés répondre à des critères stricts tels qu'un déficit budgétaire de moins de 3 % de leur PIB, un endettement inférieur à 60 % du PIB (deux critères qui ont été régulièrement bafoués après l'introduction de l'euro), une faible inflation, et des taux d'intérêt proche de la moyenne de l'UE. Lors de la signature du traité de Maastricht, le Royaume-Uni et le Danemark ont obtenu des options de retrait pour ne pas participer à l'union monétaire qui se traduirait par l'introduction de l'euro.

De nombreux économistes tels que Fred Arditti, Neil Dowling, Wim Duisenberg, Robert Mundell, Tommaso Padoa-Schioppa et Robert Tollison, ont participé à la création de la monnaie unique.

L’appellation « euro » a été officiellement adoptée à Madrid le [22]. L'espérantiste belge Germain Pirlot, ancien professeur de français et d'histoire, fut désigné pour dénommer la nouvelle monnaie. Il envoya une lettre au président de la Commission européenne, Jacques Santer et suggéra la dénomination « euro », le [23].

Les taux de conversion ont été déterminés par le Conseil de l'Union européenne[note 1] sur la base d'une recommandation de la Commission européenne établie sur les taux du marché au . Ils ont été créés de sorte qu'une unité de compte européenne (ECU) serait égale à un euro. L'unité monétaire européenne était une unité de compte utilisée par l'UE et calculée sur la base des monnaies des États membres. Ce n'était pas une monnaie à part entière. Les taux n'ont pas pu être fixés plus tôt car la valeur d'un ECU dépendait des taux de change des monnaies ne participant pas à l'euro (comme la livre sterling) à la clôture ce jour-là.

La procédure utilisée pour fixer le taux de change irrévocable entre la drachme grecque et l'euro fut différente. Alors que les taux de change pour les onze monnaies initiales ont été déterminés quelques heures seulement avant que l'euro ait été introduit, le taux de conversion de la drachme grecque a été fixé plusieurs mois à l'avance[note 2].

La monnaie a été introduite en forme immatérielle (chèques de voyage, transferts électroniques, services bancaires…) le à minuit. Les monnaies nationales des pays participants (formant alors la toute nouvelle zone euro) ont dès lors cessé d'exister indépendamment. Leurs taux de change ont alors été bloqués à taux fixes les uns envers les autres. L'euro est ainsi devenu le successeur de l'unité de compte européenne (ECU). Les billets et pièces pour les anciennes monnaies ont cependant continué à avoir cours légal jusqu'à ce que les billets et pièces en euro soient introduits le .

La période de transition au cours de laquelle les anciens billets et les anciennes pièces ont été échangés contre billets et pièces en euro a duré environ deux mois, jusqu'au . La date officielle à laquelle les monnaies nationales ont cessé d'avoir cours légal varie d'un état membre à l'autre. La période la plus courte fut en Allemagne, où le Deutsche Mark a officiellement cessé d'avoir cours légal le , bien que la période de transition y ait duré également deux mois. Même après que les monnaies nationales cessèrent d'avoir cours légal, elles ont continué à être acceptées par les banques centrales nationales pour des périodes plus ou moins longues allant de plusieurs années à tout jamais (voir ici). Les premières pièces à avoir cessé d'avoir cours légal furent les pièces portugaises en escudos, qui cessèrent d'avoir cours légal le , bien que les billets restent échangeables jusqu'en 2022.

En 2002, l'euro est lauréat du Prix International Charlemagne.

Élargissement de la zone euro

L’adhésion à l’euro est obligatoire pour les nouveaux membres de l’Union européenne (UE), mais chaque pays en fixe la date et doit respecter les conditions économiques nécessaires.

La zone euro s’est progressivement élargie :

- depuis le , à la Grèce[24] ;

- depuis le , à la Slovénie [25] ;

- depuis le , à Chypre et à Malte[26];

- depuis le , à la Slovaquie [27] ;

- depuis le , à l’Estonie[28] ;

- depuis le , à la Lettonie[29] ;

- depuis le , à la Lituanie[30].

États membres de l’Union européenne non adhérents

Des trois membres de l’UE (à quinze) non participants, seuls le Royaume-Uni et le Danemark ont obtenu une clause dite d’opting-out, leur permettant de rester en dehors de la monnaie commune, même s’ils venaient à remplir les conditions d’adhésion, clause confirmée par le traité de Rome de 2004. Cette clause ne leur interdit toutefois pas d’adhérer ultérieurement.

Aussi le Royaume-Uni, contrairement au Danemark, ne fait pas partie du mécanisme de change européen II (MCE II), bien que remplissant les conditions du traité de Maastricht car il ne souhaite pas lier le taux de change de la livre sterling à l’euro. Depuis que la livre sterling a quitté le défunt SME (fondé sur l’ancienne unité de compte européenne ou ECU), son cours par rapport à l’euro a connu des variations plus importantes que les autres monnaies des pays membres non adhérents, notamment durant les deux premières années de l’introduction de l’euro, qui s’était temporairement fortement déprécié par rapport au dollar américain, à la livre sterling et au franc suisse. Cette instabilité initiale est semble-t-il résolue et depuis, la livre sterling suit de façon assez proche les évolutions du cours de l’euro (le franc suisse s’est aussi stabilisé par rapport à l’euro et il remplirait maintenant les conditions d’entrée dans le MCE II si la Suisse et le Liechtenstein décidaient de rejoindre l’Union européenne).

En revanche, la Suède s’est engagée à rejoindre à terme la monnaie commune et ce, dès qu’elle remplira les conditions du traité de Maastricht. En fait, en raison d’une opinion publique qui reste favorable au maintien de la couronne suédoise, comme le prouve le dernier référendum[Quand ?] à ce sujet, la Suède ne remplit pas techniquement les conditions d’entrée dans le MCE II afin de ne pas être contrainte à adopter automatiquement la monnaie commune.

Les États membres qui ont rejoint l’UE après la mise en place de l’euro sont tenus d’intégrer, à terme, la zone euro. Ceci suppose qu’ils intègrent d’abord le MCE II puis qu’ils remplissent les autres conditions d’adoption de l’euro, dont les dates par les nouveaux États membres qui ne l’ont pas déjà adopté, n’ont pas encore été fixées. Toutefois, les estimations suivantes peuvent être faites:

- date estimée ou au-delà : la Hongrie, la Pologne et la République tchèque.

- date estimée ou au-delà : la Bulgarie et la Roumanie

Les motifs des pièces en euro de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Pologne commencent à être proposés.

En septembre 2012, le ministre des Finances bulgare Simeon Djankov annonce que son pays renonce à abandonner sa monnaie nationale pour l'euro, du fait de l'incertitude entourant la pérennité de la monnaie unique[31]. Notons cependant que la Bulgarie est juridiquement obligée d'adopter l'euro à terme, ayant ratifié son traité d'adhésion à l'UE sans bénéficier d’opting-out.

Pays utilisateurs de l'euro

Au , 19 pays de l'Union européenne utilisent l'euro comme monnaie nationale. À ceux-ci s'ajoutent quatre États hors UE ayant des accords officiels et utilisant donc l'euro de façon officielle ainsi que deux autres États l'ayant adopté unilatéralement. Le cas des bases britanniques à Chypre est particulier: le traité d'indépendance de Chypre y prévoyait l'utilisation exclusive de la monnaie locale ce qui a imposé un basculement vers l'Euro; cette particularité est prévue par le Traité d'adhésion de Chypre et par le droit britannique.

Dans l'Union européenne :

| Pays | Date d'adoption de l'euro | Population | Exceptions |

|---|---|---|---|

| |

1er janvier 1999 | 80 925 000 | |

| |

1er janvier 1999 | 8 507 786 | |

| |

1er janvier 1999 | 11 239 755 | |

| |

1er janvier 1999 | 47 265 321 | |

| |

1er janvier 1999 | 5 475 432 | |

| |

1er janvier 1999 | 66 917 994 | |

| |

1er janvier 1999 | 4 722 028 | |

| |

1er janvier 1999 | 60 783 711 | Campione[alpha 2] |

| |

1er janvier 1999 | 562 958 | |

| |

1er janvier 1999 | 16 902 103 | |

| |

1er janvier 1999 | 12 145 000 | |

| |

1er janvier 2001 | 10 815 197 | |

| |

1er janvier 2007 | 2 062 874 | |

| |

1er janvier 2008 | 1 120 489 | |

| |

1er janvier 2008 | 446 547 | |

| |

1er janvier 2009 | 5 410 836 | |

| |

1er janvier 2011 | 1 313 271 | |

| |

1er janvier 2014 | 2 001 468 | |

| |

1er janvier 2015 | 2 939 431 | |

| |

341 557 201 | ||

Utilisateurs officiels hors Union européenne :

| Pays | Date d'adoption de l'euro | Population | Exceptions |

|---|---|---|---|

| |

1er janvier 1999 | 36 371 | |

| |

1er janvier 1999 | 32 471 | |

| |

1er janvier 1999 | 832 | |

| |

1er janvier 1999 (de facto) 1er janvier 2012 (de jure) |

78 115 | |

| |

1er janvier 2008 | 14 500 |

Utilisateurs non officiels en Europe :

| Pays et territoires | Date d'adoption de l'euro | Population | Exceptions |

|---|---|---|---|

| |

1er janvier 2002 | 1 815 606 | |

| |

1er janvier 2002 | 661 807 |

L'euro est aussi de facto utilisé dans plusieurs pays hors d'Europe, comme au Zimbabwe où il circule aux côtés du dollar américain, du rand sud-africain, du pula botswannais et de la livre sterling.

Autres devises européennes ou liées

Devises européennes liées

En 2015, au sein de l’Union européenne et des pays candidats à l’entrée dans l’Union, se trouvent les monnaies suivantes qui ont toutes intégré le MCE II :

- la couronne danoise (DKK), avec droit d’opting-out lui-permettant de ne pas adopter automatiquement l’euro, mais qui participe malgré tout au MCE II ;

- le nouveau lev bulgare (BGN), avec un taux fixe unilatéral, dont le pays émetteur n’était pas encore membre de l’Union européenne et qui ne pouvait donc pas être membre du MCE II. La Bulgarie a rejoint l’Union européenne le , et peut rentrer en même temps dans le MCE II, ce qui lui permettra de rejoindre l’UME au plus tôt en si les autres conditions de stabilité sont remplies à cette date (toutefois, la phase transitoire nécessaire après l’approbation et la fixation du taux irrévocable demandera aussi quelques mois de préparation avant la mise en circulation).

Toutefois, les phases préparatoires avant l’introduction de l’euro sont actuellement considérablement raccourcies, tous ces pays négociant déjà l’euro sur les marchés internationaux et disposant même de stocks de pièces et billets pour le marché des changes aux particuliers (notamment dans les zones touristiques). Dans certains de ces pays, de nombreux commerces acceptent les paiements en euro (parfois même aussi en pièces et billets), certains pratiquant même le double affichage sur un taux voisin du cours central défini dans le MCE II (qui autorise une variation de 15 % du cours, mais qui en pratique varie dans des marges très inférieures, le marché des changes étant déjà très stabilisé, ce qui permet même à certains pays de garantir unilatéralement leur taux de change par l’intervention de leur banque centrale), ou autorisant l’ouverture de comptes en euro pour les entreprises et les administrations, afin de limiter les frais relatifs aux opérations de change.

Dans les derniers jours précédant l’évaluation par la Commission européenne d’une devise MCE II après deux années de stabilité, il apparaît une instabilité temporaire du cours de cette devise liée à une anticipation du marché sur une prochaine convertibilité totale de cette devise, ce qui limite l’intérêt de conserver des fonds de garantie dans cette devise. Mais la BCE et les BCN veillent à limiter cette instabilité et assistent la BCN candidate pour limiter cet impact temporaire, en achetant ou vendant massivement les surplus de change sur les marchés financiers. Une stabilisation forte en dernière minute est donc constatée autour du taux central défini dans le MCE II, sauf si les engagements financiers pris par la BCE sont trop importants et nécessitent un ajustement pour éviter d’imposer à la BCN candidate des dettes dès son entrée dans l’UME, qui ne lui permettraient plus de remplir les objectifs de stabilité de Maastricht. Aussi, le cours central défini dans le MCE II ne préfigure pas forcément le taux de conversion définitif qui sera appliqué (mais qui devrait rester tout de même dans la bande de fluctuation de 15 % autour du taux central).

Autres devises liées

Un certain nombre de devises, hors Union européenne, sont déjà liées à travers un taux de change, fixe ou variable, à l’euro :

- L’escudo cap-verdien (CVE), précédemment lié, jusqu’en 1999, avec un taux de change fixe à l’escudo portugais. Un euro = 110,265 CVE.

- Le franc CFP ou franc Pacifique (XPF) était lié au franc français avec un taux de change fixe de 0,055 FRF pour 1 XPF avant l’adoption de l’euro. Il est maintenant lié à l’euro par le taux fixe de 1 000 XPF pour 8,38 € (autrefois le franc CFP était lié, comme le franc Djibouti DJF, au dollar-or des États-Unis USD, avant de se lier de nouveau au franc français FRF lors de la démétallisation du dollar).

- Les francs CFA BCEAO (XOF) ou BEAC (XAF), précédemment liés, jusqu’en 1999, au franc français, avec un taux de change garanti (mais renégociable avec la Banque de France séparément pour chaque banque d’émission) de 100 XAF ou 100 XOF pour 1 FRF, autrefois 50 XAF ou 50 XOF pour 1 FRF.

- Le franc comorien (KMF), précédemment lié, jusqu’en 1999, au franc français avec un taux de change garanti (mais renégociable avec la Banque de France) de 75 KMF pour un 1 FRF.

- Le mark de Bosnie-Herzégovine (BAM), précédemment lié, jusqu’en 1999, au mark allemand (DEM) avec un taux fixe de 1 BAM = 1 DEM lors de la création de cette devise en 1997-1998. La devise était précédemment nommée mark convertible[32].

- Le franc suisse (CHF) a d’abord continué à flotter librement par rapport aux autres devises européennes, durant les trois premières années d’introduction de l’euro. Cependant, l’Union européenne constituant plus de 60 % des échanges de la Suisse et du Liechtenstein, la Banque nationale suisse a unilatéralement décidé de maintenir le cours du franc suisse stable par rapport à l’euro, afin de limiter le risque de change, en constituant ou convertissant un fonds de réserve en euros. Durant les premières années, le fonds de réserve des anciennes devises nationales avait été réduit à la suite de leur conversion (puisque théoriquement il n’était plus nécessaire de maintenir un fonds suffisant pour chaque pays), mais ce fonds a été reconstitué et même augmenté pour stabiliser le cours, sous la pression de fonds d’investissements privés et de grandes banques suisses qui ont créé une valeur euro SWIFT pour faciliter les échanges interbancaires. Vu l’appréciation du franc suisse face à l’euro au cours du 1er semestre 2011 (arrivé à la quasi parité le 11 août 2011 à CHF 1,02 pour EUR 1), la Banque nationale suisse décide en date du 6 septembre 2011 de fixer un taux plancher de CHF 1,20 pour EUR 1 assurant être déterminée à maintenir ce taux minimal par des moyens illimités. Ce cours plancher a été aboli le 15 janvier 2015.

- L’euro SWIFT existe encore au niveau international, maintenant appelé euro WIR (CHE) ; il est assimilé à une devise (toutefois distincte de l’euro) sur les marchés financiers interbancaires, car sa stabilité relative par rapport à l’euro est encore meilleure que celle du franc suisse lui-même (dont le fonds de réserve contient davantage de livres sterling et de devises hors MCE). Toutefois, son utilisation reste soumise à la constitution d’un fonds de garantie payé en euros sur un compte bancaire en Suisse, et son usage en tant que monnaie d’échange reste limité aux marchés d’échanges de services de gré à gré, sur le même modèle que le franc WIR (CHW) établi également comme une autre devise privée suisse mais sur la base de fonds garantis en francs suisses. Le franc WIR, comme l’euro WIR, sont soumis au contrôle des autorités monétaires suisses, mais aucun n’est utilisable sous forme fiduciaire. Le fonctionnement de ces deux devises est similaire à un fonds d’investissement coopératif : où une unité de devise WIR représente une part de ce fonds et un droit de vote.

Devises européennes non liées

Les monnaies suivantes des pays membres de l’Union européenne ou candidats à l’adhésion ne sont pas liées à l’euro,

- soit parce que leur pays émetteur, membre de l’Union européenne, dispose du droit d’être non-membre :

- la livre sterling britannique (GBP), avec un droit d’opting-out, et ne souhaite pas participer non plus au MCE II ;

- soit parce qu’elles ne remplissent pas encore les conditions techniques d’adhésion au MCE II (selon le traité de Maastricht), alors que leur pays émetteur est déjà membre de l’Union européenne :

- la couronne suédoise (krona) (SEK), dont le pays émetteur bloque techniquement sa participation au MCE II pour ne pas être obligé ensuite d’adopter automatiquement l’euro ;

- la couronne tchèque (koruna) (CZK), qui devrait rejoindre automatiquement le MCE II puis l’euro dès que les conditions techniques seront remplies ;

- le forint hongrois (HUF), qui devrait rejoindre automatiquement le MCE II puis l’euro dès que les conditions techniques seront remplies ;

- la kuna croate (HRK), qui devrait rejoindre automatiquement le MCE II puis l’euro dès que les conditions techniques seront remplies ;

- le nouveau leu roumain (RON), dont le pays émetteur devrait rejoindre plus tard le MCE II ;

- le nouveau zloty polonais (PLN), qui devrait rejoindre automatiquement le MCE II puis l’euro dès que les conditions techniques seront remplies ;

- soit parce que leur pays émetteur candidat à l’adhésion ne dispose pas d’une caisse d’émission assurant la convertibilité :

- la nouvelle livre turque (TRY), dont le pays émetteur est candidat à l’Union européenne ;

- le dinar serbe (RSD) (succédant au dinar serbo-monténégrin - CSD), dont le pays émetteur est candidat à l’Union européenne.

Utilisation par des pays non-membres

- Quatre micro-États enclavés dans l’Union européenne sans en être membres ont obtenu le droit d’utiliser l’euro : Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican. Ces États sont également autorisés à frapper un certain nombre de pièces de monnaie (officiellement depuis le 1er juillet 2013 pour Andorre, effectif à compter du 1er janvier 2014) (voir Pièces en euros).

- Deux autres États ou entités européennes non membres de l’Union utilisent également l’euro de facto : le Monténégro et le Kosovo, sans dépendre de la BCE ni bien entendu émettre de pièces ni de billets.

- L’euro est également utilisé de facto dans certains territoires d’outre-mer non intégrés à l’Union dont les habitants sont citoyens d’un pays de l’Union. C’est le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon et, dans une mesure plus infime, des TAAF.

- Enfin, l’euro est accepté comme quasi seconde monnaie dans des régions d’États non-membres frontalières de la zone euro (Genève) ou pour des raisons touristiques (Polynésie).

Valeur

Conversion dans les anciennes devises

La valeur de l’euro, exprimée dans les anciennes monnaies de ces pays, est la suivante :

| Dénomination | ISO | Valeur | Pays d’émission (*) ou d’utilisation | Début de parité avec l’euro |

Début de circulation de l’euro |

Fin de cours de l’ancienne devise |

Date limite de convertibilité des anciennes pièces[33] | Date limite de convertibilité des anciens billets[33] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| European Currency Unit | XEU |

1,000 00 | sans objet | sans objet | ||||

| Mark allemand | DEM |

1,955 83 | indéfiniment | indéfiniment | ||||

| Schilling autrichien | ATS |

13,760 3 | indéfiniment | indéfiniment | ||||

| Franc belge | BEF |

40,339 9 | indéfiniment | |||||

| Peseta espagnole | ESP |

166,386 | ||||||

| Mark finlandais | FIM |

5,945 73 | ||||||

| Franc français | FRF |

6,559 57 | ||||||

| Livre irlandaise | IEP |

0,787 564 | indéfiniment | indéfiniment | ||||

| Lire italienne | ITL |

1 936,27 | ||||||

| Franc luxembourgeois | LUF |

40,339 9 | indéfiniment | |||||

| Florin néerlandais | NLG |

2,203 71 | ||||||

| Escudo portugais | PTE |

200,482 | ||||||

| Franc andorran | ADF |

6,559 57 | sans objet | sans objet | ||||

| Peseta andorrane | ADP |

166,386 | sans objet | sans objet | ||||

| Franc monégasque | MCF |

6,559 57 | sans objet | |||||

| Lire de Saint-Marin | SML |

1 936,27 | sans objet | |||||

| Lire vaticane | VAL |

1 936,27 | sans objet | |||||

| Drachme grecque | GRD |

340,750 | ||||||

| Tolar slovène | SIT |

239,640 | indéfiniment | |||||

| Livre chypriote | CYP |

0,585 274 | ||||||

| Lire maltaise | MTL |

0,429 300 | ||||||

| Couronne slovaque | SKK |

30,126 0 | indéfiniment | |||||

| Couronne estonienne | EEK |

15,646 6 | indéfiniment | indéfiniment | ||||

| Lats letton | LVL |

0,702 804 | indéfiniment | indéfiniment | ||||

| Litas | LTL |

3,45280 |

Notes :

- L'euro est également utilisé dans :

- ↑ En plus de l’Espagne métropolitaine, l’euro est utilisé dans :

- ↑ En plus de la France métropolitaine, l’euro est utilisé dans :

- les départements d’outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, régions ultrapériphériques de l’Union européenne ;

- la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, région ultrapériphérique de l’Union européenne ;

- les collectivités et territoires d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Clipperton et des TAAF qui ne font pas partie de l’Union européenne.

- ↑ L’euro n’est utilisé que dans les provinces européennes des Pays-Bas.

- ↑ L’euro est également utilisé dans les deux régions autonomes des Açores et de Madère, régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

- 1 2 Andorre utilise un taux central de change, subissant des variations à l’achat ou à la vente, mais pas un taux de conversion unique et irrévocable. Ce taux central peut varier légèrement sur le marché des changes, mais le cours est stabilisé autour de cette valeur avec des écarts très faibles ; l’absence de taux de conversion unique signifie que l’opération de change reste soumise à des frais de transaction, qui expliquent les faibles variations, compensées en permanence par l’intervention des banques centrales.

- ↑ L’euro n’est pas utilisé dans la République turque de Chypre du nord, non reconnue internationalement, où circule la livre turque(

TRY).

Taux de change officiel des devises liées

| Dénomination | ISO | Valeur | Fluctuation | Pays d’émission (*) ou d’utilisation | Début de liaison avec l’euro |

Politique monétaire |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Couronne danoise | DKK |

7,460 38 | ± 2,25 % | MCE II depuis le . | ||

| Dirham marocain | MAD |

11,173 2 | non définie | Politique unilatérale, taux de fluctuation non défini officiellement. | ||

| Escudo cap-verdien | CVE |

110,265 | taux fixe [note 3] | Accord avec le Portugal, était liée à l’escudo portugais (55 CVE pour 100 PTE). | ||

| Euro WIR | CHE |

1,000 00 | taux fixe | Monnaie privée non fiduciaire, unité de compte négociable uniquement en Suisse sur des marchés d’échange de services de gré à gré, liée à l’euro à un taux non officiel. | ||

| Forint hongrois | HUF |

282,360 | ± 15,00 % | Du au , l’euro était centré à 276,100 HUF. | ||

| Franc CFA de la BCEAO | XOF |

655,957 | taux fixe[note 3] | Pays membres de l’UEMOA : |

Accord avec la France, était liée au franc français (100 XOF pour 1 FRF). | |

| Franc CFA de la BEAC | XAF |

655,957 | taux fixe[note 3] | Pays membres de la CEMAC : |

Accord avec la France, était liée au franc français (100 XOF pour 1 FRF). | |

| Franc CFP | XPF |

119,331 74... | taux fixe [note 3] | Collectivités françaises : |

Accord avec la France, était liée au franc français (100 XPF pour 5,50 FRF)Note : le taux officiel de conversion exact est inversé : 1 000 XPF = 8,38 EUR = 54,969 196 6 FRF (c’est pratiquement l’ancien taux légèrement ajusté de près de 0,056 %, selon la valeur fixe de l’euro en francs français, afin de faciliter les conversions de comptes vers l’euro). | |

| Franc comorien | KMF |

491,968 | taux fixe [note 3] | Accord avec la France, était liée au franc français (75 KMF pour 1 FRF). | ||

| Franc suisse | CHF |

1,233 | non fixe (taux au 6 juin 2013) | Union monétaire suisse, taux variable. | ||

| Franc WIR | CHW |

1,233 | non fixe (parité au franc suisse) | Monnaie privée non fiduciaire, unité de compte négociable uniquement en Suisse sur des marchés d’échange de services de gré à gré, liée à parité au franc suisse à un taux non officiel. | ||

| Lev bulgare | BGN |

1,955 83 | taux fixe [note 3] | Unilatéral en préparation du MCE II, était liée au mark allemand (1 BGN pour 1 DEM). | ||

| Marka | BAM |

1,955 83 | taux fixe [note 3] | Unilatéral, était liée au mark allemand (1 BAM pour 1 DEM). | ||

| Dobra | STD |

24 500 | taux fixe [note 3] |

Notes :

- ↑ par le biais du règlement 2866/98 (EC) du 31 décembre 1998 du Conseil

- ↑ par le biais du règlement 1478/2000 (EC) du 19 juin 2000 du Conseil

- 1 2 3 4 5 6 7 8 Le taux fixe de conversion en euros peut être changé à tout moment par un accord entre les pays concernés.

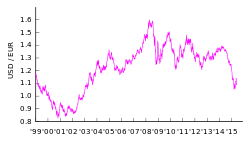

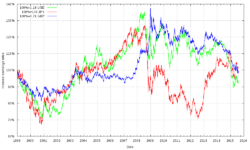

Valeur par rapport au dollar

L’ECU, qui était un panier, contenait des monnaies comme la livre sterling, qui n’ont pas été intégrées dans l’euro. Les deux devises européennes n’ont donc coïncidé que brièvement, pendant les heures de fermeture des marchés entre la fin de 1998 et le début de 1999 et, si l’ECU existait encore, il aurait maintenant une valeur tout autre que celle de l’euro.

Afin de reconstituer la valeur qu’aurait eue l’euro par rapport au dollar américain avant sa cristallisation du , il convient d’utiliser les taux de change face au dollar d’une monnaie nationale, et de lui appliquer son taux de conversion en euro. Par exemple, 6,55957 sera divisé par la valeur du dollar en francs français. Le résultat du calcul figure sur le graphique ci-contre pour le franc français (en rouge) et le deutschemark (en bleu) pour toute la période qui va de l’introduction du régime des changes flottants par Richard Nixon à celle de l’euro.

Pendant les dix années précédant son introduction, l’euro aurait ainsi eu une valeur moyenne de l’ordre de 1,1825 dollar US calculée avec le franc français et 1,20 dollar calculée avec le deutschemark.

Le marché des changes le plus actif de l’euro est bien évidemment celui par rapport au dollar US. La parité euro/dollar est l’instrument financier le plus traité dans le monde. C’est un indicateur phare, suivi quotidiennement par tous les milieux économiques et financiers.

| Année | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Taux | 1,0658 | 0,9236 | 0,8956 | 0,9456 | 1,1312 | 1,2439 | 1,2441 | 1,2556 | 1,3705 | 1,4708 | 1,3948 | 1,3257 | 1,3290 |

Débats économiques

Euro et inflation

Perception de l'inflation

À partir de l’introduction de l’euro, l’inflation perçue en France a été nettement plus élevée que l’inflation réelle[Note 2].

Pourtant, l’inflation dans la zone euro n’a pas augmenté à partir de 2002, date d’introduction. Entre 2000 et 2006, elle a fluctué entre 1,9 % et 2,3 %[35]. En 2003, l’augmentation moyenne des prix à la consommation due au basculement à l’euro n’a représenté qu’environ 0,1 à 0,3 % du taux normal d’inflation de 2,3 % pour l’année en question[36]. Ainsi, l’indice des prix au sein de la zone euro est resté inférieur à celui des pays européens qui n’ont pas introduit la monnaie commune.

La Banque de France a montré[37] que l’introduction de l’euro s’est produite simultanément à une hausse importante des prix de l’immobilier et des produits pétroliers. Par ailleurs, certains secteurs (hôtellerie, tabac par exemple) ont connu de fortes hausses de prix depuis l’introduction de l’euro[37].

Le niveau faible de l’inflation globale s’explique également par les fortes baisses de prix observées depuis le début des années 2000 pour les biens d’équipement (ordinateurs, machines à laver, automobiles, téléphones mobiles, etc.), qui n’ont pas été ressenties par les consommateurs (phénomène de biais cognitif qui s’explique du fait qu’il ne s’agit pas de biens de première nécessité et dont la périodicité d’acquisition moyenne est supérieure à l’année). Pour cela, il est intéressant d’observer le taux d’inflation pour les ménages modestes, qui est calculé en tenant compte de leurs achats (la baguette de pain a un poids plus fort…).

Face à la polémique[38],[39], le ministre des Finances français, Thierry Breton, a dû proposer ultérieurement un indice spécial lié au coût du panier d’achat au supermarché pour répondre aux critiques des associations de consommateurs. L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a introduit un indicateur d’inflation personnalisé[Note 3],[40].

Inflation et compétitivité

Si la Banque centrale européenne a un objectif d'inflation de 2 %. Il s'agit d'une moyenne. Sur les 12 premières années l'inflation a été en moyenne de 1,5 % en Allemagne, de 1,8 % aux Pays-Bas mais de 3,3 % en Grèce, de 2,8 % en Espagne et de 2,5 % au Portugal[41]. La perte de compétitivité qui a suivi le différentiel d'inflation est un des éléments clés d'explication de la crise de la zone euro. Ce problème est difficile à régler lorsque les pays ne peuvent pas dévaluer. En effet deux solutions sont alors possibles : une déflation dans les pays qui ont connu trop d'inflation ; une inversion de tendance : que les pays qui ont peu d'inflation durant les douze premières années aient une inflation plus forte que les autres[42].

Euro et politique monétaire unique pour plusieurs pays

La politique monétaire tend à mener ce qui appelé la politique de « l’euro fort » ou qualifiée par ses détracteurs d’euro cher. À terme, selon le centre de recherche économique CEE Council, le maintien de l’orthodoxie financière prôné par le gouvernement allemand et la BCE et la politique de rigueur généralisée qui en découle nécessiteront une révision du traité de Lisbonne, car ils pourraient avoir pour conséquence de réduire les prérogatives budgétaires et fiscales des États-membres au-delà des dispositions du traité dans sa forme actuelle[43].

Perception des citoyens

Un sondage a été effectué à la demande du German Marshall Fund durant l'été 2010. À la question « L’usage de l'euro est-il une bonne chose pour l'économie ? », si une majorité de Néerlandais ont répondu oui, 53 % des Allemands et des Espagnols ont répondu non. Les Français étaient 60 % à faire cette même réponse[44].

Zone monétaire optimale

Nombre d'économistes[45],[46] pointent le fait que les pays de la zone euro ne constituaient pas une zone monétaire optimale en 2002 et qu'un défaut de convergence des politiques économiques, et l'absence d'outils de gestion commune (trésor, budget fédéral) ne les rapprochent pas de cette configuration. Une monnaie commune mais non unique pourrait être pour la zone euro à la fois une position de repli dans l'hypothèse de divergences insupportables entre les pays et d'étape vers une zone monétaire unique consolidée[47].

Monnaie de réserve

L’euro est la deuxième monnaie de réserve dans le monde, loin derrière le dollar américain ; cependant, petit à petit, l’euro commence à augmenter comme monnaie de réserve dans le monde, passant de 17,9 % en 1999 à 27,3 % en 2009[48]. Ceci vient confirmer les propos d’Alan Greenspan, ancien président de la banque centrale des États-Unis, selon lesquels « il est concevable que l’euro remplace le dollar comme monnaie de réserve ou devienne d’une importance égale[49] ».

| Devise | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Dollar américain (USD) |

59,0 % | 62,1 % | 65,2 % | 69,3 % | 70,9 % | 70,5 % | 70,7 % | 66,5 % | 65,8 % | 65,9 % | 66,4 % | 65,7 % | 64,7 % | 63,6 % | 62,2 % |

Euro (EUR) |

17,9 % | 18,8 % | 19,8 % | 24,2 % | 25,3 % | 24,9 % | 24,3 % | 25,2 % | 25,8 % | 26,4 % | 27,3 % | ||||

Deutsche Mark (DEM) |

15,8 % | 14,7 % | 14,5 % | 13,8 % | |||||||||||

Franc français (FRF) |

2,4 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,6 % | |||||||||||

Livre sterling (GBP) |

2,1 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,6 % | 3,3 % | 3,6 % | 4,2 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,3 % |

Yen (JPY) |

6,8 % | 6,7 % | 5,8 % | 6,2 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,2 % | 4,5 % | 4,1 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,2 % | 2,8 % | 3,3 % | 3,0 % |

Franc suisse (CHF) |

0,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |

| Autres | 13,6 % | 11,7 % | 10,2 % | 6,1 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,5 % | 2,4 % | 2,1 % | 3,1 % |

| Sources : 1995-1999 FMI[50], 1999-2005 BCE[51], 2006-2009 FMI[50] | |||||||||||||||

Tourisme

Une étude montre que l'introduction de l'euro a eu un effet positif sur le tourisme en Europe, avec une augmentation de 6,5 % du nombre de touristes au sein de la zone euro[52].

Divers aspects techniques

Documents électroniques et les bases de données

L’euro est actuellement présent dans les documents électroniques et les bases de données de nombreux pays, non seulement de l’Union économique et monétaire, mais aussi de nombreux pays du monde. Il faut signaler que cette devise, comme toutes les autres, ne fait pas encore partie d’une norme internationale de métadonnées (voir Dublin Core), en raison de la variabilité des monnaies et des prix soumis aux lois d’évolution des marchés ; cependant, la norme ISO 4 217 est abondamment utilisée dans les bases de données et les échanges informatiques, et attribue le code EUR à l’euro, norme à caractère quasi obligatoire pour les transferts interbancaires de devises et la tenue des comptes à la place des symboles monétaires souvent ambigus (même si l’euro a un symbole bien défini, la présence de devises dérivées non régulées par l’ECB est source de nouvelles ambiguïtés).

Orthographe et grammaire

Du fait d'alphabets différents les noms et divisions nationales de l'euro ne s'orthographient et ne se prononcent pas de la même façon dans tous les pays de la zone.

Du fait de la diversité des règles grammaticales au sein de la zone euro, le mot « euro » sur les pièces et billets est invariable et ne prend pas de « S »[Note 4]. Toutefois, dans la langue française, alors qu'il ne se prononce pas ; par us et usages à l'écrit, un « s » est généralement ajouté au pluriel[53]. L'Académie française s'est prononcée dans ce sens dans une note publiée au Journal officiel du [54].

En revanche, en France, le terme « cent », prêtant à confusion, n'est généralement pas utilisé en français ; on parle de centime ou, dans une forme plus rare et déconseillée, d'eurocent (pour ne pas confondre avec les centimes de franc pendant la phase transitoire[55]). Pour des raisons similaires, il est dit centimo en espagnol, centesimo en italien, lepton (pluriel lepta) en grec, alors que ne se pose pas ce problème en anglais, par exemple, langue dans laquelle il est adopté tel quel[Note 5].

La liaison avec l'adjectif antéposé et le nom euro suit la règle habituelle du français, on prononce donc un(n)euro, dix(z)euros, vingt(t)euros, quatre-vingts(z)euros, cent(t)euros, etc.[56].

Fabrication

En France, deux imprimeries fabriquent des billets de 5, 10 et 20 euros : l’imprimerie de la Banque de France à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme et l'imprimerie de François-Charles Oberthur Fiduciaire à Chantepie, en Ille-et-Vilaine. Ces billets sont destinés à remplacer ceux qui sont trop usés, en France et dans toute l’Europe. Quant aux autres coupures, elles sont fabriquées dans d’autres pays européens puis envoyées en France selon une sorte de contrat d’échange établi par la Banque centrale européenne. En revanche, les pièces françaises en euro sont toutes frappées à Pessac en Gironde, par la direction des Monnaies et médailles.

Notes

- ↑ « Quand la Turquie est effacée de l’Europe », Les Échos . Dans une tribune de ce journal, les députés européens Marco Capatto et Marco Pannella indiquent que la non-représentation de la Turquie sur les nouvelles pièces est une décision volontaire des ministres des Finances de l’Eurogroupe qui ont écarté une proposition initiale de la Commission où ce pays figurait. Ils s’en indignent, précisant qu’un État comme la Biélorussie, dictature et non candidate à l’UE, elle, apparaît sur les nouvelles pièces.

- ↑ L’augmentation des prix depuis 2002 est fréquemment attribuée par les ménages au passage à l’euro. Ce raisonnement est à rapprocher du sophisme post hoc. Cette inflation est en effet survenue depuis l’introduction de l’euro, mais pas pour autant à cause de l’euro. D’autres phénomènes économiques extérieurs à la zone euro (tels que le renchérissement du coût des matières premières) expliquent également cette inflation. Enfin, différentes études indiquent que l’inflation perçue par les ménages est largement supérieure à l’inflation réelle. – Inflation perçue en France - MINEFI 2003. [PDF]

- ↑ Voir aussi : Indice des prix à la consommation.

- ↑ Le « s » n'est pas la seule marque de pluriel utilisée dans la grammaire des différents États membres.

- ↑ Pour la liste complète des dénominations des centimes d'euro dans les langues officielles de l'UE, veuillez vous reporter à l'article noms et divisions nationales de l'euro.

- 1 2 3 Les territoires français du Pacifique utilisent le franc CFP. Son remplacement par l'euro est en discussion.

- ↑ Campione utilise officiellement le franc suisse du fait qu'elle soit enclavée en Suisse, bien que l'euro y soit accepté.

- ↑ Aruba utilise le florin d'Aruba. Elle fait partie du Royaume des Pays-Bas mais pas de l'UE.

- 1 2 3 Ces entités ont utilisé le florin des Antilles néerlandaises, jusqu'au pour Bonaire, Saba et Saint-Eustache où il a été remplacé par le dollar américain et par le florin caribéen à Curaçao et Saint-Martin le . En pratique l'euro circule dans les parties de l'île de Saint Martin (la partie française ayant l'euro comme monnaie officielle).

- ↑ La République turque de Chypre du Nord (qui n'est reconnue que par la Turquie) utilise formellement la nouvelle lire turque, mais l'euro y circule largement.

Sources

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Euro » (voir la liste des auteurs).

Références

- ↑ http://forex.actufinance.fr/taux-change/eur-usd.html

- ↑ Article 3 du traité sur l’Union européenne.

- ↑ http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/12/03/97002-20131203FILWWW00470-le-yuan-2e-monnaie-la-plus-utilisee-au-monde.php

- ↑ http://russeurope.hypotheses.org/3516

- ↑ Atkins 2006

- ↑ « BCE: La circulation fiduciaire », sur www.ecb.europa.eu (consulté le 6 juillet 2015)

- ↑ (en) « The Euro », European Commission (consulté le 1er avril 2013)

- ↑ « De nouvelles pièces perturbent les commerçants » sur france2.fr.

- ↑ Les billets en euros sur le site de la BCE.

- ↑ La politique agricole commune et l’Euro. Série Agriculture, forêts et développement rural, AGRI 105A FR (PE 167.405/rev AE) - Novembre 1999.

- ↑ Pisany-Ferry, p. 30

- ↑ Pisani-Ferry 2011, p. 30

- ↑ Pisani-Ferry 2011, p. 31

- ↑ Pisani-Ferry 2011, p. 31-34

- ↑ Pisani-Ferry 2011, p. 34

- ↑ Pisani-Ferry 2011, p. 34-35

- ↑ Guillaume Duval, Comment la Zone euro en est-elle arrivée là ?, Alternatives économiques, no 289 de mars 2010, p. 8.

- ↑ Christian Saint-Étienne, p. 158–159.

- 1 2 3 Jérôme Vignon, « Trois visions pour un gouvernement économique de l’Europe », La Croix du 23 février 2010.

- ↑ Pisani-Ferry 2011, p. 50

- ↑ Pisani-Ferry 2011, p. 48-49

- ↑ (en) « Madrid European Council (12/95): Conclusions », European Parliament (consulté le 1er avril 2013)

- ↑ (nl) « Germain Pirlot 'uitvinder' van de euro », De Zeewacht, (consulté le 1er avril 2013)

- ↑ « http://www.touteleurope.eu » (consulté le 31 mars 2013)

- ↑ « site europa.eu ( Slovénie ) », (consulté le 30 mars 2013)

- ↑ « Le Particulier n° 1022 », (consulté le 31 mars 2013)

- ↑ « site europa.eu ( Slovaquie ) », (consulté le 30 mars 2013)

- ↑ « Feu vert définitif pour l’adoption de l’euro par l’Estonie en 2011 », LeMonde.fr (avec AFP) du 13 juillet 2010

- ↑ « La Lettonie adopte l’euro en 2014 », sur service-public.fr, (consulté le 18 juillet 2013)

- ↑ Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), « La Lituanie adopte l'euro en 2015 », sur service-public.fr, (consulté le 24 juillet 2014)

- ↑ « La Bulgarie renonce à son projet d'entrer dans l'euro », 20 minutes.fr (consulté le 30 mars 2013)

- ↑ Consulter le site de la SFOR.

- 1 2 « Site BCE » (consulté le 31 mars 2013)

- ↑ (en) ECB reference exchange rate, US dollar/Euro, Banque centrale européenne.

- ↑ Inflation dans la zone euro, fondation Robert Schuman.

- ↑ Euro et hausse des prix - Commission européenne 2005. [PDF]

- 1 2 L’euro n’est pas inflationniste - Banque de France, janvier 2007. [PDF]

- ↑ Euro, bouc émissaire, sur taurillon.org, site pro-européen.

- ↑ Vive l’euro, sur taurillon.org, site pro-européen.

- ↑ Simulateur sur le site de l’INSEE.

- ↑ Pisani-Ferry 2011, p. 188

- ↑ Pisani-Ferry 2011, p. 188-189

- ↑ M. Nicolas Firzli, "Greece and the EU Debt Crisis" The Vienna Review de mars 2010.

- ↑ Jean-Pierre Robin, Les Européens aiment peu l’euro et les Français sont les moins ardents, Le Figaro du 6 décembre 2010.

- ↑ "Armand-Denis Schor, 2000,La théorie des zones monétaires optimales : l’optimum, le praticable, le crédible et le réel

- ↑ "Trichet 2003,Zones monétaires optimales et mise en œuvre des politiques économiques"

- ↑ Jacques Sapir, p. 161

- ↑ « Le rôle mondial de l’euro stable en 2009, malgré la crise », publié dans Suisse Hebdo.

- ↑ (en) L’euro pourrait remplacer le dollar comme monnaie de réserve.

- 1 2 (en) Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves [PDF], FMI.

- ↑ (en) The Accumulation of Foreign Reserves [PDF], BCE, février 2006.

- ↑ (en) « SSRN-The Effect of EMU on Tourism by Salvador Gil-Pareja, Rafael Llorca-Vivero, José Martínez-Serrano », Papers.ssrn.com (consulté le 2 octobre 2009)

- ↑ Grammaire. Un euro, deux euro ?, L'Expansion, le .

- ↑ En français, euro n'est pas invariable, comme l'a confirmé l'Académie française. Le pluriel d'« euro » est « euros ».

- ↑ En français, le cent d'euro est nommé centime d'euro, comme l'a confirmé l'Académie française

- ↑ Questions de langue sur le site de l'Académie française

Bibliographie

Articles et ouvrages

- (en) Ralph Atkins, « Euro notes cash in to overtake dollar », Financial Times, (lire en ligne)

- (en) Marco Buti, Deroose Servaas, Gaspar Vitor et João Nogueira Martins, The Euro, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 9789279098420)

- Jacques Delors, Mémoires, Plon,

- J. E. Kraemer, L’Euro, Éditions des Syrtes,

- Christian Saint-Étienne, La Fin de l’euro, Bourin,

- Jean Pisani-Ferry, Le réveil des démons (La crise de l'euro et comment nous en sortir), Fayard,

- Jacques Sapir, La fin de l'euro-libéralisme, Seuil,

- Jacques Sapir, Faut-il sortir de l'Euro ?, Seuil,

- Frédéric Lordon, La malfaçon : monnaie européenne et souveraineté démocratique, Les liens qui libèrent,

- Franck Dedieu, Benjamin Masse-Stamberger, Béatrice Mathieu et Laura Raim, Casser l'euro... pour sauver l'Europe, Les liens qui libèrent,

- « Euro/US dollar exchange rate », sur Banque centrale européenne

- « Les taux de change (salle des marchés) », sur Banque de France

- « Données historiques 1972-1999 », sur Oanda.com

- « Données historiques quotidiennes depuis janvier 1999 », sur Forex-office.com

Droit dérivé

- Décision 2007/503/CE du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par Chypre de la monnaie unique au 1er janvier 2008, 32007D0504, adopté le 10 juillet 2007, JO du 18 juillet 2007, p. 29–31, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [consulter en ligne, notice bibliographique]

- Décision 2010/416/UE du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par l'Estonie de la monnaie unique au 1er janvier 2011, 32010D0416, adopté le 13 juillet 2010, JO du 28 juillet 2010, p. 24–26, entré en vigueur le 1er janvier 2011 [consulter en ligne, notice bibliographique]

- Décision 2000/427/CE du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par la Grèce de la monnaie unique au 1er janvier 2011, 32000D0427, adopté le 19 juin 2000, JO du 7 juillet 2000, p. 19–21, entré en vigueur le 1er janvier 2001 [consulter en ligne, notice bibliographique]

- Décision 2013/387/UE du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par la Lettonie de la monnaie unique au 1er janvier 2014, 32013D0387, adopté le 9 juillet 2013, JO du 18 juillet 2013, p. 24–26, entré en vigueur le 1er janvier 2014 [consulter en ligne, notice bibliographique]

- Décision 2014/509/UE du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par la Lituanie de la monnaie unique au 1er janvier 2015, 32014D0509, adopté le 23 juillet 2014, JO du 31 juillet 2014, p. 29–32, entré en vigueur le 1er janvier 2015 [consulter en ligne, notice bibliographique]

- Décision 2007/504/CE du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par Malte de la monnaie unique au 1er janvier 2008, 32007D0504, adopté le 10 juillet 2007, JO du 18 juillet 2007, p. 32–34, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [consulter en ligne, notice bibliographique]

- Décision 2008/608/CE du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par la Slovaquie de la monnaie unique au 1er janvier 2009, 32008D0608, adopté le 8 juillet 2008, JO du 24 juillet 2008, p. 24–27, entré en vigueur le 1er janvier 2009 [consulter en ligne, notice bibliographique]

- Décision 2006/495/CE du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007, 32006D0495, adopté le 11 juillet 2006, JO du 15 juillet 2006, p. 25–27, entré en vigueur le 1er janvier 2007 [consulter en ligne, notice bibliographique]

- Décision 1999/97/CE du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la République de Saint-Marin, 32007D0504, adopté le 31 décembre 1998, JO du 4 février 1999, p. 33–34, entré en vigueur le 31 décembre 1998 [consulter en ligne, notice bibliographique]

Compléments

Articles connexes

- Pièces en euro destinées à la circulation

- Billets de banque en euro

- Banque centrale européenne

- Crise de la dette dans la zone euro

- Pièce de collection en euro

- Centime (euro)

- Euro/dollar (taux de change)

- Liste des unités monétaires remplacées par l'euro

- Tirage des pièces de monnaie en euro

- Traduction de « euro » dans divers langues sur Wiktionnaire

Liens externes

- Site de la Commission européenne consacré à l'euro;

- Taux de change de devises actuels de la BCE

- Site officiel de la Banque centrale européenne.

- L'élargissement de la zone euro : ralentissement ou remise en cause ?, dossier de Ales Chmelar, sur le site Nouvelle Europe, le 6 juin 2012, consulté le 3 avril 2013.

- Portail de l’économie

- Portail de l’Union européenne

- Portail de la numismatique

- Portail de la finance