Orange (entreprise)

Logo d'Orange

Click on the following link to visit or download this HTML page

| Création |

1988 pour France Télécom 1990 pour Microtel, futur Orange |

|---|---|

| Dates clés |

1988 : La Direction générale des Télécommunications devient France Télécom 1991 : France Télécom devient un exploitant autonome de droit public 1993 : nouveaux grades de fonctionnaires-reclassification 1994 : Microtel devient Orange 1996 : France Télécom devient une SA 1997 : ouverture du capital de France Télécom 2000 : France Télécom fait l'acquisition d'Orange plc 2001 : Itineris, OLA et Mobicarte deviennent Orange 2004 : privatisation partielle 2006 : Wanadoo et Ma Ligne TV deviennent Orange 2007 : fin de la minorité de blocage de l'État français 2013 : France Télécom change de nom pour devenir Orange |

| Personnages clés | Marcel Roulet, Michel Bon, Thierry Breton, Didier Lombard |

| Forme juridique | Société anonyme avec conseil d'administration |

|---|---|

| Action |

Euronext : ORA NYSE : ORAN |

| Slogan |

« Vous rapprocher de l'essentiel » (depuis 2015) « Le service Orange, satisfait quand vous l’êtes » (de 2012 à mars 2015) « La vie change avec Orange » (depuis 2010) « Plus loin ensemble » (depuis juillet 2008) 2006-2007 : « Le futur et toutes les raisons d'y croire» |

| Siège social |

|

| Direction | Stéphane Richard |

| Actionnaires |

Actionnaires institutionnels : 64,3 % État Français (dont Bpifrance) : 23 % Actionnaires individuels : 5,0 % Salariés : 4,64 % Auto-détention : 0,4 %[1] |

| Activité | Opérateur de télécommunications |

| Produits | Commercialisation d'équipements et de services de télécommunication pour les particuliers, les professionnels et les entreprises (via Orange Business Services) : téléphonie fixe, téléphonie mobile, services sur internet, télévision, services de téléconférence, etc. |

| Filiales | Globecast, Viaccess, Orange Studio, Groupe Silicomp, Orange Consulting, NordNet, Sofrecom, Etrali, Orange Marine, FranceTel, Telekomunikacja Polska, w-HA, Orange Business Services, Orange Advertising Network, Dailymotion (10 %), OCS (67 %) |

| Effectif | 155 000 dont 98 000 en France (au 31/03/2015)[2] |

| SIREN | 380 129 866 |

| Site web | www.orange.com |

| Capitalisation | 37,81 milliards d'euros (4 décembre 2014) |

|---|---|

| Dette | 26,090 milliards d’euros (au 31 décembre 2014)[3] |

| Chiffre d’affaires |

|

| Résultat net |

|

Orange, anciennement France Télécom[5], est une entreprise française de télécommunications. Elle employait en 2010 près de 172 000 personnes[1], dont 105 000 en France, et sert en 2013 près de 236[6] millions de clients dans le monde[1]. En 2013, l'entreprise est leader ou second opérateur dans 75 % des pays européens où elle est implantée et dans 83 % des pays en Afrique et au Moyen-Orient[7].

Orange était à l'origine une entreprise de télécommunication d'origine britannique devenue, en 1999, la filiale de Mannesmann puis, en 2000, celle du groupe France Télécom. France Télécom, l'ancien monopole public français, s'est internationalisé à la suite du rachat d'Orange. Le nouveau groupe ainsi créé est présent notamment en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. À partir du rachat d'Orange, la plupart des marques du groupe France Télécom sont passées sous la marque Orange. Depuis le , Orange est devenu le nouveau nom de France Télécom.

En 2014, Orange réalise un chiffre d'affaires de 39,445 milliards d'euros[4] pour l'ensemble de ses activités.

En 2014, Orange compte 244 millions de clients dans le monde[8] dont 183 millions de clients en téléphonie mobile[8] et 16 millions de clients haut débit ADSL[8].

Orange élargit ses activités à la vente de contenu (musique, cinéma, téléchargement…), au commerce électronique, à la publicité en ligne, aux solutions M2M, domotique, et de téléassistance. Depuis février 2012 et le passage sous la marque Orange des activités de téléphonie fixe, la totalité des offres commercialisées par France Télécom utilise cette marque, qui, le , est devenue la nouvelle appellation du groupe.

Histoire

Les Télécommunications, service industriel de l'État

Sous la Révolution française, en 1792, le premier réseau de communication voit le jour pour permettre d'acheminer rapidement les informations dans un pays en guerre et peu sûr. Il s'agit du réseau de télégraphie optique de Chappe.

Après l'invention du télégraphe électrique et ensuite du téléphone l'État français crée en 1878 un ministère des Postes et Télégraphes, ce dernier annexe bientôt les services du téléphone, qui sont nationalisés en 1889. Pourtant ce n'est qu'en 1923, que le second « T » apparaît, le ministère des P & T devenant celui des PTT.

En 1941, une direction générale des Télécommunications est créée au sein de ce ministère et en 1944 le Centre national d'études des télécommunications (CNET), a pour mission de développer l'industrie des télécommunications en France.

Entre 1950 et 1965, les P&T vendent leurs numéros pour la somme de 10 000 francs de l'époque[réf. nécessaire].

Dans les années 1970, la France met les bouchées doubles pour rattraper son retard sur plusieurs autres nations avec le programme « delta LP » (accroissement des lignes principales). C'est à cette époque que fut construite la plus grande partie de la boucle locale. De plus, avec le concours des industriels français, sont mis au point par les ingénieurs et chercheurs du CNET, la commutation numérique, le minitel, la norme GSM.

Création de la Société Anonyme France Télécom

Pour répondre à une directive européenne de mise en concurrence des services de télécommunication (téléphonie fixe principalement), sous forme de parution de son Livre Vert en juillet 1987, la direction générale des Télécommunications est renommée France Télécom le .

La loi no 90-568 du transforme France Télécom en un exploitant autonome de droit public, dont Marcel Roulet est le premier Président ; elle est dotée d'une personnalité morale distincte de l'État et, acquiert une autonomie financière. Auparavant, le budget des Télécommunications était inscrit au sein du budget annexe des PTT voté chaque année par l'Assemblée nationale.

Le 13 septembre 1995, Michel Bon est nommé Président du Groupe France Télécom.

Pour préparer l'ouverture à la concurrence au , la loi no 96-660 est promulguée en transformant l'exploitant autonome de droit public en société anonyme au dont l'État français est le seul actionnaire, créant ainsi l'Entreprise Nationale France-Télécom.

En 1997, le capital de la nouvelle société anonyme a été ouvert avec succès. L'action est vendue 30 euros. Une seconde ouverture eut lieu en 1998, malgré la crise des marchés émergents, puis la bulle Internet qui rend les bourses euphoriques en 1999.

Orange, opérateur mobile britannique

En 1990, Pactel Corporation, British Aerospace, Millicom et Matra créent le consortium Communications Microtel avec pour but de développer une offre concurrente à celle de Vodafone au Royaume-Uni. En juillet 1991, Hutchison Whampoa devient actionnaire majoritaire de Microtel en prenant possession de 65 % des parts de la marque[9].

En , Microtel devient Orange plc et est lancé sur le marché britannique. En 1996, lors de l'introduction en bourse, les principaux actionnaires sont Hutchison Whampoa et British Aerospace détenant respectivement 48 % et 22 % du capital. En juillet 1997, la stratégie de croissance a payé : le cap du million de clients est franchi. L’entreprise présente également le plus faible taux de roulement, affiche de meilleures marges que ses concurrents et obtient d’excellents niveaux de satisfaction de la clientèle[réf. nécessaire].

En , Orange est lancée à Hong Kong et passe de la quatrième à la première place du marché en six mois.[réf. nécessaire] En 1999, Orange s'implante en Autriche, en Belgique et en Suisse et une concession de licences de marque à Hong Kong, en Australie, en Israël et en Inde à différents opérateurs. En Israël, Orange gagne plus de 400 000 clients lors de la première année[réf. nécessaire].

Fin 1999, l'allemand Mannesmann annonce l'acquisition d'Orange pour un prix équivalent à 7 900 euros par client soit 33 milliards de dollars US[10]. En comparaison, Deutsche Telekom a versé 3 800 euros par client lorsqu’il a acheté son concurrent One-2-One soit 8,2 milliards de livres sterling[11]. Peu après, Vodafone rachète Mannesmann, une opération conditionnée par la Commission européenne à la revente d'Orange plc.

Rachat de Orange par France Télécom durant la bulle internet

Partie en retard dans le train de l'internationalisation lancé par des concurrents internationaux tels Vodafone, France Télécom se met à chercher des cibles au plus fort de la valorisation des années de la bulle Internet. Cela d'autant plus que son alliance avec Deutsche Telekom, caractérisée par une participation au capital croisée de 2 %, a éclaté lorsque cette dernière a annoncé un projet de rapprochement avec Telecom Italia (finalement abandonné) sans avertir les Français.

En août 2000, France Télécom rachète Orange plc à Vodafone pour un coût total estimé à 39,7 milliards d’euros[12]. Elle devra elle-même se séparer de la filiale belge d'Orange (intégralement cédée à KPN[13]), puisqu'elle y possède déjà le réseau Mobistar.

Les activités de téléphonie mobile d'Orange plc sont alors fusionnées avec la majorité des activités mobiles de France Télécom (Itineris, Ola et Mobicarte) constituant le nouveau groupe Orange SA. Le 13 février 2001, Orange SA est introduit à la bourse EuroNext Paris avec un prix d’action unitaire fixé à 10 € avec une cotation secondaire à Londres et, en mai 2001, Orange SA est cotée au CAC 40[14]. Les marques de France Télécom Mobile (Itinéris, OLA, Mobicarte) sont remplacées par la marque Orange (« mobicarte » devient le nom de l'une des offres d'Orange, et les deux autres disparaissent) en juin 2001.

France Télécom procède également à de nombreuses autres acquisitions de sociétés (revendues pour certaines) dans le monde devenant le quatrième opérateur mondial par sa taille (GlobalOne, Equant, Internet Telecom, Freeserve, EresMas, participation dans Wind, NTL, Mobilcom, etc.).

Groupe France Télécom - Orange

Désendettement

La période d'expansion euphorique tous azimuts de la fin du XXe siècle connut le revers de la médaille en 2002. À la suite de changement de qualification d'une partie de la dette de « long terme » à « court terme » en vue d'obtenir un meilleur taux d'intérêt, les actionnaires s'aperçoivent que, de 2002 à 2005, France Télécom doit rembourser chaque année entre cinq et quinze milliards d'euros de dette.

Le cours de l'action s'effondre à 6,94 euros le , alors qu'il était à 219 euros le . L'entreprise qui avait une capitalisation boursière de 580 milliards d'euros voit cette dernière chuter à "seulement" 18 milliards d'euros.

France Télécom fut obligée d'afficher pour la première fois depuis plusieurs décennies un déficit abyssal à la suite d'investissements hasardeux à l'étranger en vue d'en faire un groupe de taille européenne en préparation de l'ouverture à la concurrence.

Le , le président-directeur général est Thierry Breton. Il a été appelé pour redresser l'entreprise qui était à ce moment-là , la deuxième entreprise la plus endettée du monde (en termes de dette à court terme). Il a obtenu quinze milliards de réaménagement de la dette à prendre en charge par les banques et les investisseurs, quinze milliards d'augmentation de capital réclamés à l'État alors actionnaire majoritaire, et quinze milliards de trésorerie à dégager grâce à des économies en interne. Nommé Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il démissionne de France Télécom le pour rejoindre le gouvernement.

Le 21 novembre 2003, France Télécom décide le retrait des 13,7 % du capital d'Orange disponible au sein de la bourse de Paris, en lançant une procédure de retrait obligatoire au prix d'introduction[15]. Ce retrait obligatoire provoque la colère des actionnaires minoritaires représentés par l'ADAM, qui intente un recours contre l'opération[16],[17]. En 2004, les actionnaires minoritaires perdent leurs recours, et l'action est retirée de la cote le 23 avril[18].

L'endettement financier net de France Télécom au en normes IFRS s'élève à 38,2 milliards d'euros, soit un ratio dette nette sur marge brute opérationnelle juste inférieur à 2.

Privatisation

En , l'État français cède une partie de ses actions pour passer en dessous de la barre des 50 %. France Télécom devient alors une entreprise privée. Cent-quinze ans après sa nationalisation, la téléphonie redevient privée en France.

En , l'État français cède à nouveau 5 % de sa participation dans France Télécom. La participation publique (État Français et ERAP) est portée à 27 %. À cette même date, France Télécom revend Orange Pays-Bas et acquiert le fournisseur d'accès espagnol Ya, ainsi que l'opérateur mobile autrichien One.

En septembre 2014, Bpifrance vend 1,9 % d'Orange, qu'il ne détient plus qu'à 11,6 %. BpiFrance et l'État Français possédant 25 % des actions d'Orange[19].

Acquisitions et scissions

En 2003, Orange se retire d'Eutelsat, Telecom Argentina, Wind Telecomunicazioni, pour 1,5 md d'euros environ. [réf. souhaitée]

En 2005, Orange se retire de l'association qu'il entretenait avec le câblo-opérateur Noos[20]. Orange était jusqu'à cette date chargé de la maintenance du réseau câblé analogique de télévision distribué dans les habitations, puis liquide sa filiale France-Télécom Câble, en réaffectant ses personnels fonctionnaires qui y étaient détachés dans la maison mère, de BITCO, d'Orange Danemark, de ST Microelectronics [réf. souhaitée]. Au Danemark, l'opérateur Orange A/S (anciennement Mobilix, créé en 1997) est vendu à l'opérateur finno-suédois TeliaSonera pour la somme de 600 millions d'euros, payés comptant[21].

Le , France Télécom annonce le rachat de 80 % de l'opérateur de téléphonie mobile Amena, détenteur de 24 % de parts de marché en Espagne, pour la somme de 6,4 milliards d'euros dont trois par augmentation de capital. La même année, il se retire de Tower Participations/TDF France, Intelsat, France Télécom Câble, MobilCom. [réf. souhaitée]

En 2006, Orange se retire des Pages Jaunes Groupe et de France Télécom Mobile Satellite Communications. [réf. souhaitée]

En 2007, vend sa filiale Orange Pays-Bas[22].

En , les médias prêtent à France Télécom l'intention de racheter la société scandinave TeliaSonera[23]. Le nouvel ensemble deviendrait le premier opérateur européen. Cette opération sera avortée.

En 2009, Orange vend à Rue du commerce sa filiale e-commerce spécialisée dans la vente en ligne de produits et services téléphoniques (boutiques en ligne de France Télécom et d'Orange) et de produits culturels et technologiques (Alapage, Clust, TopAchat…)[24].

Le 21 , France Télécom rentre au capital (40 %) de Meditelecom (marque Méditel), deuxième opérateur de téléphonie mobile du Maroc (10 millions de clients au moment de l'opération). L'accord prévoit la montée de France Télécom à 49 % du capital d'ici 2015.

Fin août 2010, Orange a pris une participation de 11 % dans le site de streaming Deezer. L'opérateur propose ainsi à ses abonnés une nouvelle option "Deezer Premium", un service de streaming musical payant, sans publicité et en haute qualité, avec dix-huit millions de titres disponibles[25].

Le 25 janvier 2011, Orange annonce l'acquisition de 49 % de Dailymotion, la plateforme de vidéo en ligne française, pour un coût de 58,8 millions d'euros. Le groupe a également posé une option pour acquérir, en 2013, la totalité du capital de la plateforme[26]. Ce rachat illustre la nouvelle stratégie mise en place par Orange qui souhaite proposer à ses abonnés une offre complète de vidéo multi-écrans[27]. C'est via cette acquisition qu'Orange Business Services a développé son offre de VoD entreprise nommée Galerie vidéo.

En octobre 2011, France Télécom acquiert l'opérateur CCT en République démocratique du Congo[28]

En 2012, France Télécom vend Orange Suisse à Apax Partners pour un montant de 1,6 milliard d’euros ; ainsi que TP Emitel (pl) opérateur polonais de TNT[28]. Le , Orange annonce la mise en vente des 35 % qu'elle détient dans sa filiale autrichienne[29].

En novembre 2013, Orange vend ses activités en République dominicaine à Altice, pour 1,435 milliard de dollars[30].

En septembre 2014, Orange acquiert l'opérateur internet espagnol Jazztel pour 3,4 milliards d'euros[31],[32].

Le 15 décembre 2014, BT annonce être entré en discussion pour l'acquisition d'EE pour 21,5 milliards de livres. Le 5 février 2015, Orange et Deutsche Telekom annoncent la signature d'un accord avec BT visant la cession de l'intégralité de leurs parts d'EE, entreprise commune aux deux sociétés au Royaume-Uni. Les deux parties se sont entendues sur une valeur d’entreprise de 12,5 milliards de livres sterling (environ 16,7 milliards d’euros). Ce qui permet de réunir les 10 millions d'abonnés internet de BT aux 24,5 millions d'abonnées de téléphonies mobile de EE. Dans le cadre de cette opération, Orange et Deutsche Telekom prennent respectivement une participation de 12 % et 4 % dans BT[33].

Le Orange Business Services annonce l’acquisition de la société Ocean, qui devient une entité d’Orange Applications for Business, spécialisée dans les objets connectés et l’analyse de données [34].

Convergence sous la marque Orange

Depuis le , via le plan NExT, France Télécom tend à commercialiser l'ensemble de ses produits dans le monde sous la seule marque commerciale Orange. Depuis cette date Orange est la marque unique de France Télécom pour la téléphonie fixe et internet dans le monde, à quelques exceptions près comme Mobistar en Belgique et TPSA en Pologne. Le logo (esperluette) de la marque France Télécom est devenu plus arrondi, la charte (couleur et police) a été modifiée. Une campagne publicitaire mondiale de 200 millions d’euros accompagne cette évolution[35].

En , Orange lance Sosh, sa marque low-cost et sans engagement[36].

En , la ligne fixe France Télécom change de nom et devient la ligne fixe Orange. Tous les services d'Orange France portent désormais le même nom. Les sites internet de France Télécom renvoient tous vers les sites Orange[37]. Toutefois, le nom juridique de l'entreprise, sa raison sociale, son adresse, son RCS restent France Télécom SA pour les offres fixe et internet.

Le changement complet de nom au profit d'Orange est finalement voté lors de l'assemblée générale du [38] avec effet à compter du [39].

De France Télécom à Orange

|

|

Cet article contient une ou plusieurs listes. Le texte gagnerait à être rédigé sous la forme de paragraphes synthétiques, plus agréables à la lecture.

|

Les dates clefs :

- août 2000 : France Télécom rachète Orange plc à Vodafone et adopte un nouveau logo dans lequel l'orange est la couleur dominante.

- 21 juin 2001 : Itinéris, Ola et Mobicarte, les activités de téléphonie mobile de France Télécom, deviennent Orange.

- 1er juin 2006 : Wanadoo et Ma Ligne TV deviennent Orange. Equant devient Orange Business Services. Le logo de France Télécom est modifié.

- janvier 2007 : France Télécom R&D devient Orange Labs. La Fondation France Télécom devient la Fondation Orange.

- à partir de 2011 : France Télécom communique en tant que Groupe France Télécom - Orange. Les agences France Télécom deviennent des boutiques Orange.

- février 2012 : les services de téléphonie fixe de France Télécom sont commercialisés sous la marque Orange.

- 28 mai 2013 : le changement de nom est voté au cours d'une assemblée générale.

- 1er juillet 2013 : le changement de nom est effectif, France Télécom devient définitivement Orange.

- Octobre 2015 : Orange annonce la construction de 22 000 m² de bureaux à Lyon[40] et installe 2000 salariés dans de nouveaux locaux

Évolution des résultats d'Orange

| en millions d'euros | France | Espagne | Pologne | Reste du monde | Services aux entreprises | Opérateurs Internationaux et Services Partagés | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Chiffres d'affaires | 23 308 | 3 821 | 3 934 | 8 248 | 7 216 | 1 600 | 45 503 |

| EBITDA | 8 813 | 765 | 1 180 | 2 941 | 1 299 | 661 | 14 337 |

| Résultat d'exploitation | 6 567 | 218 | 229 | 1 380 | 958 | 1 354 | 7 562 |

| Années | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Chiffre d'affaires du groupe | 43 026 | 46 630 | 46 121 | 47 157 | 49 038 | 51 700 | 52 959[41],[42] | 53 488[43],[44] | 45 944[45],[46] | 45 503[47],[48] | 45 277[49],[50] | 43 515[51] | 40 981[52] | 39 445[3] |

| Résultat net part du groupe | - 8 280 | - 20 736 | 3 206 | 2 784 | 5 709 | 4 100 | 6 300[42] | 4 069[44] | 2 997[46] | 4 880[48] | 3 895[50] | 820[51] | 1 873[52] | 1 225[3] |

| Endettement financier net (Ratio endettement) | 42 017[42] (2,27x) | 37 980[42] (1,99x) | 35 859[44] (1,96x) | 32 959[46] (1,97x) | 31 840[48] (1,95x) | 30 890[50] (2,09x) | 30 545[51] (2,17x) | 30 726[52] (2,37x) | 26 090[3] (2,09x) | |||||

| Investissement du groupe (% du CA) | 6 732[42] (13,02 %) | 6 979[42] (13,18 %) | 6 867[44] (12,84 %) | 5 041[46] (10,97 %) | 5 522[48] (12,14 %) | 5 770[50] (12,74 %) | 5 818[51] (13,37 %) | 5 631[52] (13,74 %) | 5 636[3] (14,29 %) |

Activités

Orange développe et commercialise trois grandes familles de services :

- les services de communication résidentiels (SCR), c'est-à -dire, la téléphonie fixe, Internet bas débit (par modem), haut débit (par ADSL) et très haut débit (par la fibre optique), la téléphonie IP, la visiophonie, la télévision numérique (la TV d'Orange) et les contenus multimédias (ex : vidéo à la demande).

- les services de communication personnels (SCP), c'est-Ã -dire mobiles.

- les services de communication d'entreprise (SCE) sous la marque Equant puis Orange Business Services.

Internet

Orange propose des offres d'accès internet haut débit, ADSL et via la fibre optique, ainsi que des services et périphériques multimédias via la Livebox, commercialisée dès 2004 par Wanadoo, produite à l'origine par Inventel et actuellement par Sagemcom[53]. En 2008, 7,3 millions de Livebox étaient louées, soit une augmentation de +12,3 % sur un an[54].

Au 31 décembre 2010, Orange comptait 13,7 millions de clients ADSL haut-débit dans le monde, dont 67 % en France[55].

Les services personnels / Mobile

Orange utilise principalement les réseaux mobiles de 2e, 3e et 4e générations qui sont commercialisés sous la marque Orange.

Au 31 décembre 2010, Orange comptait 150 millions de clients mobiles dans le monde dont 17,9 % en France[55].

Orange est le premier opérateur de télécommunications mobiles en France avec 45,38 % de parts de marché au 2 novembre 2009[56].

Il est présent dans 22 pays.

| Pays | Opérateur | Participation | Nombres de clients | Part de marché | Position |

| | Orange | 100 % | 26,7 millions | 36.6 %[57] | 1er |

| | 50 % | 32 millions | 37 % | 2e | |

| | 99,85 % | 11,175 millions | 22,1 % | ||

| | Orange | 35 %[58] | 2 millions[59] | 18 % | 3e |

| | Mobistar | 52,9 % | 3,359 millions | 32,7 % | 2e |

| | Orange | 99,5 % | 2,137 millions | 42 % | |

| | Orange Côte d'Ivoire | 85 % | 7,588 millions[60] | 37,4 %[60] | 1er |

| | Mobinil | 94 %[61] | 30 millions | 51,9 % | |

| | Orange | 51 % | 1,514 million | 33,7 % | 2e |

| | Orange | 65,9 % | 3,8 millions | 63,2 % | 1er |

| | Orange Mali | 70,2 % | 10,5 millions | 80 % | |

| | Orange | 40 % | 552 000 | 59 % | |

| | 94,3 % | 1,789 million[62] | 64,6 % | ||

| | 0 % (TPSA 50,21 %) | 14,7 millions | 30,5 % | ||

| | Orange | 96,8 % | 9,813 millions | 43,6 % | 1er |

| | 100 % | 2,864 millions | 49,7 % | ||

| | Orange Tunisie | 49 % | 2,1 millions | 13 % | 3e |

| | Getesa | N/A | |||

| | Telecom Vanuatu Limited | 10% | N/A | ||

Services convergents

Orange fonde une partie de sa stratégie dans les services convergents, dont Unik aura été la première manifestation la plus visible. Unik était, jusqu'en septembre 2012, un service développé par Orange, permettant aux abonnés mobile d'utiliser un réseau Wi-Fi pour des appels téléphoniques grâce à des téléphones spécifiques bi-modes GSM/WIFI. En cas de rupture du flux Wi-Fi, le réseau mobile prenait le relais sans coupure de l'appel. Il est suivi par Orange Open une offre quadruple play lancée le [64]. En décembre 2010, Orange comptait 300 000 nouveaux abonnés à ce type d'offre[65].

Orange propose d'autres services convergents comme un service de téléphonie IP avec ou sans ligne téléphonique France Télécom ou des services nommées Mes Services Unifiés permettant un accès à sa messagerie vocale depuis sa boîte de courriel, ou de ses courriels directement depuis le site wap d'Orange.

Orange Business Services

Orange Business Services est, depuis le 1er juin 2006[66], la marque d'Orange spécialisée dans les solutions de télécommunications à destination des entreprises et du secteur public (téléphonie fixe et mobile, transmission de données, Internet, réseaux locaux d'entreprises). Ces services étaient auparavant fournis, en partie, par Équant et plus anciennement en France par Transpac (filiale ayant été intégrée à la maison mère en juin 2006).

La marque Orange Business Services est présente dans 166 pays. Elle fournit plus d'un million de professionnels en solutions mobiles, 3 700 multinationales en réseaux et services intégrés sur IP (haut-débit, Internet et VPN entreprise, Toip/voip, téléprésence, cloud…). Les activités de services aux entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires de 7,216 millions d'euros en 2010[67].

Orange Business Services, en plus d'être un opérateur de télécommunications, est devenu un véritable intégrateur de solutions (tel IBM) et un opérateur de services avec des offres de cloud comme Flexible Computing ou encore de gestion vidéo entreprise comme Galerie vidéo.

Orange International Carriers

Cette entité regroupe les activités de vente et d’achat en gros de trafic de communication entre opérateurs, appelée aussi «Wholesale », et des activités telles que les contenus, l’audience ou la santé. Les clients d'Orange IC sont notamment les opérateurs mobiles du monde entier. Orange IC fournit des offres comme le « Roaming Hub » qui simplifie les accords d’itinérance entre opérateurs mobiles, « @first » première offre globale antifraude, ou « Multiservice IP eXchange » optimisant l’efficacité des interconnexions.

Contenu

Orange a développé à partir de 2003 une stratégie autour de l'acquisition, la création et la diffusion de contenus. Engagée en 2003 avec la création de MaLigne.tv, renommée depuis La TV d'Orange, un service d'accès à la télévision par ADSL et un service de vidéo à la demande. En 2004, Orange met en place un service d'accès à la télévision pour téléphone portable. En 2007, Orange crée le Studio 37 puis en 2008 signe un partenariat avec France Télévisions pour la diffusion en différé des émissions de la chaîne et la mise en service de chaînes thématiques autour du sport, du cinéma et des séries. Baptisée en 2008 « Content everywhere », la stratégie d'accès aux contenus a été annoncée en même temps que le lancement des chaînes de télévisions Orange cinéma séries[68], et vise à proposer à ses clients d'avoir accès à l'ensemble de leurs contenus partout depuis n'importe quel matériel.

Sites et Portails

Selon Médiamétrie//NetRatings, Orange est le troisième groupe français en termes d'audience sur internet avec plus de 20,7 millions de visiteurs uniques en juillet 2008, notamment via son portail. Le portail d'Orange est en septembre 2011 le huitième site français en nombre de visite[69].

Orange conçoit également d'autres sites internet comme le moteur de recherche Voila développé par la société Echo, et rachetée par Wanadoo en 2001[70], ou le site web de jeux vidéo Goa. La publicité sur les sites appartenant à Orange est assurée par Orange Publicité, membre du réseau Ad Europe. Les portails Internet du groupe sont gérés par un GIE, le GIE Orange Portails. Depuis avril 2009, à la suite d'un partenariat avec la Wikimedia Foundation, le portail Orange accueille une version de Wikipédia, sans possibilité d'édition, et où des publicités sont ajoutées[71].

Orange développe actuellement de nouveaux portails internet de type Web 2.0 avec Pikeo et Bubbletop destinés à être accessible depuis internet et des terminaux mobiles ou télé. Il possède également une participation de la groupe multimédia orientée sur le sport Sporever.

Par ailleurs, Orange consacre des sites dédiés aux évènements dont elle est partenaire avec par exemple le blog Orange dans le Tour sur les coulisses du Tour de France et le site Orange Rugby dans le cadre de la Coupe du monde de rugby.

Droits de diffusions

Sports

Le , Orange obtient de la Fédération française de football les droits exclusifs de diffusion des matchs du samedi soir, le lot « magazine » VoD et le lot mobile (extraits et résumés, diffusion en direct) en ligue 1[72],[73],[74].

SFR (filiale de Vivendi) et Free accusent alors Orange de vente liée car les chaînes d’Orange sont disponibles uniquement si l’on est abonné à cet opérateur[75]. Un premier jugement du tribunal de commerce, le [76], considère en effet cette offre comme illégale mais, le [77], un second jugement en appel considère que l’offre d’Orange sport ne relève pas de la vente liée et Orange reprend la commercialisation de la chaîne dès le lendemain.

Six mois après son lancement, Orange Foot est renommée Orange sport. En effet, Orange a enrichi la grille de programmation de la chaîne. Les programmes liés au Football restent majoritaires (le championnat français est complété par une partie des rencontres du « Calcio » italien) mais d’autres sports se greffent peu à peu à la grille des programmes (matchs de Division 1 de handball, rugby : Top14[78], NBA…) football, rugby, handball, basket...

Orange a également profité de cette transition pour baptiser ses deux chaînes événementielles sur les canaux 98 et 99, Orange Sport Event 1 et Orange Sport Event 2. À l’occasion, ces derniers diffusent en direct des évènements sportifs comme le Bol d’Or[79].

Cette chaîne n'existe plus depuis l'été 2012[80].

Cinéma

Le , Orange lance cinq chaînes Orange Cinéma Séries, plus une chaîne interactive qui permettra pendant 30 jours, via un système de VoD de revoir ses films commandés[81]. En lançant celles-ci, le groupe français achète les droits exclusifs auprès de Warner Bros[82] de tous les nouveaux films en première exclusivité, jusque-là détenus par TPS Star (filiale de groupe Canal+), ainsi que tous les films du catalogue et les droits pour les catalogues de Gaumont, HBO[83] et MGM[84]. Ces cinq chaînes sont thématisées (grand spectacle, cinéma d'action, indépendant, films de légende…)[85]. Orange s'est également associé ou a acquis certains droits de diffusions des festival de Cannes[86], festival de Glastonbury[87], Festival du cinéma américain de Deauville[88], festival du film asiatique de Deauville[89], ainsi que la British Academy of Film and Television Arts.

Vidéo à la demande et stockage distant

Orange propose un service d'accès à des vidéos à la demande grâce au décodeur d’Orange, un ordinateur ou un téléphone portable. Parmi le catalogue d'œuvres disponibles, Orange propose des émissions de France Télévision[90], de M6[91] et de TF1[92] gratuitement pendant une semaine après leur diffusion initiale.

Le Home Library[93] est un disque dur réseau qui permet de sauvegarder des fichiers et d'y avoir accès à distance.

Jeux en ligne

En 1997 France Telecom crée Goa, une filiale spécialisée dans les jeux vidéo en ligne. Le site a été lancé comme une plateforme de mise en relation des joueurs de jeux massivement multi-joueurs. En 2002, Goa acquiert la licence d'exploitation de Dark Age of Camelot. En 2007, Goa cesse d'être une filiale et intègre Orange. En 2009, Orange recentre l'activité de Goa.com sur les jeux vidéo en ligne et cesse progressivement l'exploitation des jeux massivement multi-joueurs. En août 2010 goa.com disparaît et devient le portail Orange Jeux[94].

Musique

Liveradio: Créé par Orange en 2008, Liveradio est un service gratuit d’écoute de radios IP en streaming, en direct et à la demande. Le service permet aux utilisateurs d’avoir accès à plus de 10 000 stations (radios FM et webradios) et 11 000 podcasts issus de 100 pays différents.

Culture

Orange Expo Musées : existant depuis 2012 sous la forme d'un site web et depuis octobre 2013 sous la forme d'une application iOS, Orange Expo Musées a pour but de permettre à Orange de prendre la parole sur le sujet musées autrement que par des actions de mécénat. Ce service propose à ses utilisateurs des fiches musées et expositions, un système de géolocalisation et une section actualités.

Les services « publics »

Orange est l'actuel gestionnaire du Service universel des télécommunications. Orange possède et gère également :

- Des centaines de boutiques ouvertes au public, réparties à travers tout le territoire.

- Des cabines téléphoniques : les premières cabines téléphoniques sont apparues à Paris en 1884, et sont progressivement répandues sur le territoire, jusque dans les années 1990, date de développement puis d'explosion de la téléphonie mobile qui a entraîné le déclin pour cause de rentabilité de ces cabines : ainsi en 1996, il y en avait 290 000 en France ; en 2009, il y en a 153 000[95]. Au début des années 1990, certains TGV ont même été équipés de cabines.

Autres filiales et participations

La liste complète sur le site d'Orange :

Principales filiales et participations du groupe France Télécom - Orange :

- W-HA, filiale détenue à 100 % par France Télécom qui développe des services d'achats sur internet et internet mobile débités directement sur la facture du client abonné à un fournisseur d'accès (Internet+).

- NordNet, racheté en 1998 par France Télécom, commercialise des produits et services téléphonie et internet haut débit via l'ADSL, le SDSL ou par satellite au niveau national. NordNet commercialise également des services d'hébergement et de noms de domaines sous la marque « le Relais Internet » et des produits sécurité avec « Securitoo ».

- Etrali (jusqu'au 3 juin 2013 : racheté[96] par The Gores Group), intégrateur de systèmes de vente (trading) et de services réseaux pour la communauté financière, principalement pour les salles de marché.

- Orange Consulting, filiale à 100 %, est le pôle conseil aux grandes entreprises et administrations. Les missions de conseil portent sur l'impact des technologies et des innovations pour accroître la performance des entreprises. Les domaines majeurs sont la gestion de la relation client, les processus internes de l'entreprise (Machine to Machine, travail collaboratif), la transformation IP, la performance applicative, la sécurité et la gouvernance des systèmes d'information.

- IT&L@bs (ex Silicomp-AQL), société de service innovante et technologique cotée en bourse et possédant plusieurs filiales (réseau, ingénierie logicielle, labs). Orange Business Services est devenu actionnaire majoritaire de ce groupe début 2007.

- Globecast, filiale détenue à 100 % par France Télécom, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de numérisation, d’agrégation, de transmission et de reformatage de contenus audiovisuels destinés à alimenter des plates-formes de télévision par satellite, Télévision Numérique Terrestre, réseaux câblés, TV sur IP, TV sur PC, TV sur mobiles ou encore des réseaux d’Affichage Audiovisuel Dynamique. Globecast est présent en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Australie au travers dix-neuf points de présence dont quinze téléports et centres techniques.

- Viaccess, filiale détenue à 100 % par France Télécom qui développe un système de chiffrement d'offres télévisuelles numériques.

- Innovacom, société de capital risque fondée par France Télécom, et finançant des sociétés innovantes dans le domaine de l'informatique, de l'internet et des télécommunications.

- Sofrecom, filiale à 100 %, cabinet international de conseil en télécommunications qui accompagne les opérateurs télécoms, les gouvernements, les investisseurs et les bailleurs de fonds internationaux en intervenant sur l’ensemble des domaines de compétences nécessaires à leur développement : business development, management et processus, marketing et distribution, systèmes d’information, réseaux et services.

- France Télécom Marine, réalisation et exploitation des réseaux maritimes de France Télécom (pose de câbles et liaisons fibres optiques sous-marines…).

- FranceTel, société anonyme, spécialisée dans le crédit. Cette filiale est destinée à proposer des solutions de crédit aux salariés mais également pour les offres de financement de matériel Orange (location PC + accès internet).

- StarAfrica.com, société anonyme, filiale spécialisée à l'animation de StarAfrica.com, portail généraliste panafricain en français et en anglais. [réf. souhaitée]

- Orange Advertising Network, régie dont la mission est de commercialiser et valoriser l'ensemble des espaces publicitaires présents sur les sites web (Orange, Cityvox, Voila, etc.), les sites/applications mobiles et la télévision d'Orange (Orange Sports et Orange Sports Info).

- Bull, détenu à hauteur de 8 %.

Implantation

Orange est présent à la fois sur de nombreux marchés et dans de nombreux pays[97] . Ces marchés/pays sont regroupés par Orange grace à trois thématiques

- entreprises, (PME, PMI, administrations, multinationales..) ce marché est développé par l'entité Orange Business Services (OBS) présente dans plus de 160 pays

- services aux autres opérateurs de télécommunication, ce marché est développé par l'entité Orange International Carriers (OIC) à destination des opérateurs de télécommunication du monde entier

- "Pays" (pas de nom officiel) pays où Orange ou une filiale de rang N est opérateur d'une licence mobile ou opérateur d'une licence mobile et fixe (éventuellement universelle). Hors champs de OBS et OIC.

Orange est présent au 30 juin 2015 dans 29 pays[98],[99] mais a vocation à recentrer son activité sur des zones géographiques prioritaires, notamment en Afrique.

Anciennes implantations

- Orange Thaïlande a été cédé en mars 2004

- Orange Danemark est cédé à l'opérateur TeliaSonera en juillet 2004[100]

- Orange Pays-Bas a été cédé à l'opérateur Deutsche Telekom en 2007

- Orange Autriche a été cédé en 2012[101]

- Orange Suisse a été cédé en 2012[102] y compris sa filiale au Liechtenstein.

- La participation dans Optimus (Portugal) a été cédée en 2013

- Orange Dominicana (République dominicaine) a été cédée le 9 avril 2014 à Altice

- Orange Ouganda a été cédé à Africell Holding (19 mai 2014)

- Orange et Deutsche Telecom cèdent leur co-entreprise Everything Everywhere (fusion entre Orange UK et T-Mobile UK) à BT[103].

- Orange Arménie a été cédée le 7 août 2015 au fournisseur d'accès internet arménien UCOM. Orange à cette date employait 500 personnes et avait 630 000 clients. Orange était dans ce pays depuis le 5 novembre 2009 [104]

Europe

Orange est présent dans 8 pays d'Europe :

-

.svg.png) Belgique au travers de Mobistar, détenu à 52,9 %.

Belgique au travers de Mobistar, détenu à 52,9 %. -

Espagne

Espagne -

France métropolitaine et ses DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, La Réunion et Mayotte)

France métropolitaine et ses DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, La Réunion et Mayotte) -

Luxembourg à travers Orange Communications Luxembourg, filiale à 100 % de Mobistar (Belgique) acquise en juillet 2007.

Luxembourg à travers Orange Communications Luxembourg, filiale à 100 % de Mobistar (Belgique) acquise en juillet 2007. -

Moldavie[105]

Moldavie[105] -

Pologne

Pologne -

Roumanie

Roumanie -

Slovaquie

Slovaquie

Espagne

Espagne

Orange Spain est la filiale locale d'Orange en Espagne. Elle a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 3,821 milliards d'euros. Au 30 juin 2011, Orange Spain fournit 12,2 millions de clients en téléphonie mobile, dont 6,7 millions de clients haut débit mobile 3G, soit 20,1 % du marché espagnol[106] et 1,2 million de clients haut débit ADSL.

Orange est également présent en Espagne au travers de la marque Ya.com, spécialisée dans l'entrée de gamme en téléphonie fixe et internet.

En août 2015, Orange finalise son OPA sur l'opérateur fixe et FAI Jazztel.

France

France

La France est le premier marché en termes de chiffre d'affaires pour Orange avec 23,308 milliards d'euros réalisés en 2010 soit 51 % du chiffre d'affaires du groupe. Au 30 juin 2011, Orange compte 26,7 millions (24,238 en 2008[107]) de clients pour la téléphonie mobile dont 15,2 millions (8,232 en 2008[107]) de clients mobile haut débit et 23,1 millions de clients téléphonie fixe. Par ailleurs au 31 mars 2008, 1,511 million de clients MVNO utilisent également le réseau d'Orange France[107]. Au 31 décembre 2012, Orange avait 9,9 millions de clients haut débit fixe en France et une augmentation de 3 % sur l'ensemble de l'année. Parmi ces clients, 176 000 accès sont en fibre optique. Au 31 mars 2008, il avait 5,630 millions d'utilisateurs de Livebox en location, 4,649 millions de clients abonnés aux services voix sur IP et 1,282 million de clients à la télévision sur ADSL[108]. Orange a annoncé déployer un réseau de fibre optique FTTH dans plusieurs villes de France.

La France est également le pays comptant le plus grand nombre d'employés Orange avec 60,1 % des effectifs travaillant en France. Orange compte 1 200 boutiques ouvertes en France.

Pologne

Pologne

Orange est présent en Pologne au travers de sa filiale et opérateur historique Telekomunikacja Polska devenue en 2013 Orange Polska. Orange a réalisé en 2010, 3,934 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Pologne. Au 30 juin 2011, Orange fournit 14,5 millions de clients en téléphonie mobile, dont 7,7 millions de clients haut débit mobile 3G, et 7,6 millions de clients en téléphonie fixe et internet, dont 2,3 millions de clients haut débit résidentiel.

Dans les Caraïbes

Orange est présent dans les DOM français (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélémy, Saint-Martin)

Asie/Océanie

-

Vanuatu au travers de Mauritius Telecom dont Orange est actionnaire

Vanuatu au travers de Mauritius Telecom dont Orange est actionnaire

Moyen-Orient

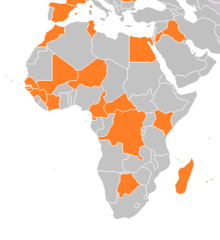

Afrique

Orange est présent en Afrique au sein de 17 pays. Depuis 2008, le groupe déploie Orange money, un service de banque mobile, qui est présent dans treize pays d'Afrique et du Moyen-Orient en 2013[110] :

Botswana

Botswana Cameroun

Cameroun Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire Égypte

Égypte Guinée-Bissau

Guinée-Bissau Guinée

Guinée Guinée équatoriale

Guinée équatoriale Kenya

Kenya Madagascar

Madagascar Mali

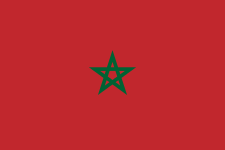

Mali Maroc

Maroc Maurice

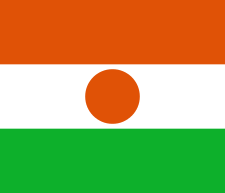

Maurice Niger

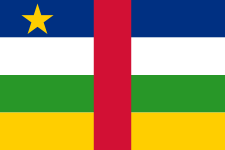

Niger République centrafricaine

République centrafricaine République démocratique du Congo[111]

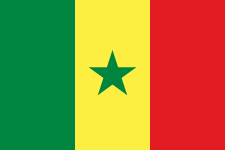

République démocratique du Congo[111] Sénégal

Sénégal

| Parts de marché en clients | T2 2015[112] |

|---|---|

| Orange | 56,80% |

| Tigo (Millicom) | 23.41% |

| Expresso (Sudatel) | 19.79% |

Tunisie

Tunisie- plus les DOM français (l'Île de la Réunion et Mayotte)

Répartition des clients Orange en Afrique :

| Pays | Nombre de clients (Ã partir 30 juin 2011 / en millions de clients) [113] | fin 2011 | fin 2012 | fin 2013 | fin 2014 | Information additionnelle |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | 30,2 | 32,9 | 33,8 | 34,8 | 33,7 | Orange détient des participations majoritaires dans les sociétés Mobinil |

| 5,1 | 6,08 | 7,12 | 7,37 | 8,10 | ||

| 7.5[60] | 5,88 | 6,22 | 7,01 | 8,90 | ||

| 4,7 | 6,44 | 8,58 | 10,8 | 12,8 | Orange a acquis une licence 3 G fin 2009 au Mali (où l’opérateur est déjà très présent). | |

| | 3,6 | 4,69 | 5,80 | 6,04 | 6,24 | |

| 0,832 | 0,807 | 0,948 | 1,25 | 70% de l'entreprise depuis décembre 2014 (part de marché 9,2% [114]) | ||

| | 2,2 | 2,19 | 1,84 | 1,39 | 2,02 | Orange est aussi implantée à Madagascar mais l’activité est en baisse à cause de l’instabilité politique. |

| 0,853 | 0,871 | 0,880 | 0,904 | |||

| 0,286 | 0,301 | 0,330 | 0,356 | Orange détient 40% de l'entreprise (y compris Vanuatu) | ||

| 1,35 | 1,85 | 3,24 | 4,51 | |||

| 1,17 | 1,55 | 1,44 | 1,67 | |||

| 0,308 | 0,364 | 0,356 | 0,414 | |||

| 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | Orange détient 40 % de l'entreprise. Litige à la chambre de commerce internationale (ICC) de Paris[115]. | ||

| 0,273 | 0,361 | 0,477 | 0,513 | |||

| | - | 0,678 | 0,924 | 1,03 | 1,62 | Orange Tunisie a fait l'acquisition le 5 mai 2010 d'une licence en Tunisie pour devenir avec DIVONA Telecom le premier opérateur mobile 3G, le deuxième opérateur fixe et le troisième opérateur mobile de Tunisie. Les termes de ce marché ayant été frauduleux, l'État tunisien confisque les 51 % de l'entreprise appartenant à un gendre de Ben Ali le 29 mars 2011[116]. |

| 4,81 | 4,61 | 4,95 | 5,60 | Orange détient (2010 : 40 %) (24 juillet 2015 : 49 %) de l'entreprise | ||

| 1,67 | 1,84 | 1,79 | 4,30 | |||

| Autres | 7,7 |

Orange a réalisé en Afrique et au Moyen-Orient 3,212 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010.

Actionnaires

France Télécom est une société anonyme dont le capital de 10 595 067 092 euros (au ) est réparti de la façon suivante[1] :

- Actionnaires institutionnels : 67,2 %

- État français (dont ERAP puis Fonds stratégique d'investissement qui détient 17,77 %) : 25,07 %

- Actionnaires individuels : 5,0 %

- Deutsche Bank : 5,07 %[117]

- Salariés : 3,7 %

- Auto-détention : 0,4 %

Les salariés actionnaires sont regroupés au sein d'une association : l'AASGO[118].

Le groupe Orange compte, fin 2013, près de 800 000 actionnaires individuels[119], détenant seulement 5% du capital (cf. supra).

En application de la loi no 2003-1365 du et du décret no 2004-387 du , et depuis la cession par l’État français de 10,85 % supplémentaires du capital de France Télécom intervenue le , les procédures spécifiques de contrôle de France Télécom par l’État ne sont plus applicables. Néanmoins, en application du décret-loi du , le Conseil d’administration doit encore comprendre des représentants de l’État au prorata de la quantité des actions France Télécom détenues par ce dernier. En 2009, l’État disposait ainsi de trois représentants sur un total de quinze membres au Conseil d’administration de France Télécom[120].

Recherche et développement

En 2010 Orange a consacré 1,9 % de son chiffre d'affaires, soit 845 millions d'euros, au financement de la recherche et développement. Depuis janvier 2007, Orange a unifié ses laboratoires de recherches et ses technocentres au sein du réseau Orange Labs. Orange est au 31 décembre 2010 le détenteur d'un portefeuille de 7 892 brevets, dont 327 déposés en 2010[121]. Au sein de l'ensemble des infrastructures, Orange emploie 3 700 personnes dans la recherche et développement[122], et plus de 200 doctorants et post-doctorants par an[123].

La recherche et développement d'Orange s'appuie sur des partenariats avec des industriels, des fournisseurs et opérateurs (China Telecom, Deutsche Telekom), des universités et des écoles (Telecom ParisTech, Telecom Bretagne, Telecom SudParis, Telecom Ecole de Management, Supélec, École normale supérieure, ESSEC, Université Paris Descartes, École polytechnique, Massachusetts Institute of Technology, Beijing University of Post and Telecom, Imperial College, INSA Lyon (France), INSA Rennes (France)), des instituts académiques (Bibliothèque nationale de France, CNRS, INRIA) et des programmes de recherche (Agence nationale de la recherche) .

Infrastructures

Deux types d'infrastructure coexistent au sein de la recherche et développement d'Orange, les laboratoires de recherche et le Technocentre Orange. Ces derniers sont chargés du développement des innovations d’Orange[124], ils sont composés d'équipes mixtes de chercheurs, d’ingénieurs et de commerciaux. Ils sont situés pour les technocentres à Châtillon, Londres, Varsovie, Amman et Abidjan et pour la R&D à Madrid, San Francisco, Pékin, Le Caire, Tokyo, Issy-les-Moulineaux, Caen, Inovallée-Grenoble, Rennes, Lannion, Sophia Antipolis, La Turbie et Belfort.

Organisation du groupe

Organisation historique

En 1941, la loi de l'État français du 9 février 1941 relative à l'organisation du Secrétariat général des Postes, Télégraphes et Téléphones crée la Direction des Télécommunications : l'exploitation téléphonique et l'exploitation télégraphique sont regroupées au sein d'une même direction, et le terme "télécommunications" apparaît officiellement dans l'organigramme administratif. Son premier Directeur des Télécommunications, Charles Lange, est nommé cette même année. Il le restera jusqu'au 31 mai 1951. Auparavant, dans chaque bureau de poste de France, dans chaque département du pays, n’existe qu’un service du téléphone, qui n’était alors qu’un service lambda parmi les autres services postaux.

En 1946, la Direction générale des Télécommunications est créée le 10 mai 1946 par Décret 46-1016 du 10 mai 1946 du Gouvernement Provisoire de la République Française. Charles Lange est alors maintenu en place, son action de Résistant ayant pesé. Le réseau téléphonique a besoin d'être reconstruit, mais le pays est ruiné par quatre années d'occupation et à la suite de la première réduction des crédits intervenue à partir de 1934, conséquence indirecte de la Grande Dépression de 1929 née aux États-Unis, le retard téléphonique français ne pourra plus être rattrapé avant une trentaine d'années.

En 1967, Yves Guéna est nommé Ministre des Postes et Télécommunications, en remplacement de Jacques Marette connu pour son total désintérêt pour le téléphone : ce dernier étant connu pour avoir déclaré "Le téléphone est un gadget". Yves Guéna prend conscience du retard colossal en matière de téléphone et fut à l'origine de la création de la Caisse Nationale des Télécommunications (CNT) afin de pouvoir rassembler des capitaux sur les marchés obligataires internationaux. Plutôt que faire du saupoudrage sur le territoire métropolitain, il décide avec l'aide de l'ingénieur Gérard Théry de deux opérations-pilotes localisées : un plan d'urgence pour automatiser les télécommunications dans la région de Lille, une des plus sous-équipée de France ; un autre pour désenclaver la région d'Oyonnax.

En 1968, Pierre Marzin, précédent Directeur du CNET et fraîchement nommé Directeur Général des Télécommunications le 21 décembre 1967, impulse une restructuration d'importance, en bataillant jusqu'en janvier 1971 pour obtenir le rattachement de l'ensemble du personnel des télécommunications aux Directions Régionales des Télécommunications. Une nombreuse partie des personnels d'exécution (notamment des lignes téléphoniques aériennes) était jusqu'alors rattachée aux Directeurs Départementaux des PTT (autrement dit, certains télécommunicants étaient jusqu'à cette date placés sous le contrôle hiérarchique de cadres postiers qui étaient très éloignés des préoccupations de la technique téléphonique. Cette situation anachronique prend fin par le décret no 71-48 du 6 janvier 1971).

En 1969, à l'élection à la Présidence de la République Georges Pompidou, le sixième plan quinquennal (1970-1975) est décidé. Il a pour objectif de mener à la fin du retard français par des financements accrus.

En 1971, après le premier décret no 71-48 du 6 janvier 1971, le décret no 71-609, puis le décret no 71-610 supprimant le Secrétariat Général des Postes et Télécommunications, le gouvernement donne plus d'autonomie à la DGT dans la gestion des personnels vis à vis de la Direction Générale des Postes. Grâce au décret no 71-611 du 20 juillet 1971, la DGT se voit même désormais chargée directement de la formation de ses personnels fonctionnaires des catégories B, C et D (c'est-à -dire des non-cadres). Cette autonomie s'accroît grâce au nouveau décret no 71-712 du 30 août 1971 qui rattache à la DGT les derniers personnels des Télécommunications qui étaient encore placés sous le contrôle des Directeurs Départementaux des Postes. La restructuration administrative ardemment souhaitée par Pierre Marzin prend forme. Louis-Joseph Libois est nommé directeur général des télécommunications le 11 octobre par décret du Ministre des Postes et Télécommunications Robert Galley.

En 1972, La réorganisation se poursuit par le nouveau décret no 72-203 du 9 mars 1972. Puis Louis-Joseph Libois éclate les Centres d'Abonnement et d'Entretien (CAE) en deux nouvelles entités types : les Centres Principaux d'Exploitation (CPE) regroupant au niveau local les métiers techniques, et crée les Agences Commerciales des Télécommunications (ACTEL), le secteur commercial étant jusqu'à présent considéré comme le parent pauvre des PTT, totalement sous contrôle du technique alors. Il s'agit là de la première véritable reconnaissance des métiers commerciaux dans les Télécommunications en France. C'est l'époque où l'abonné au téléphone devient progressivement un client. Une des conséquences sera, via une Instruction en date du 16 janvier 1973, la reconnaissance de la fonction d'Agent Technico-Commercial, une véritable révolution dans l'administration des télécommunications. Le 14 novembre 1972, le décret n°72-1042 vient parachever l’accroissement d’autonomie des télécommunications débutée le 6 janvier 1971.

En 1973, la Circulaire n°33 du 14 juin 1973 stabilise l'organisation modernisée des services des Télécommunications selon trois niveaux :

- Direction Générale des Télécommunications (DGT).

- Directions Régionales des Télécommunications (DRT).

- Directions Opérationnelles des Télécommunications (DOT).

L'organisation locale en cellules est pérennisée :

- Les Centres Principaux d'Exploitation (CPE).

- Les Agences Commerciales des Télécommunications (ACTEL).

- Les Subdivisions Lignes (dont les Centres de Construction des Lignes, les CCL).

Sont créées les trois premières Directions Opérationnelles et Techniques à titre expérimental : Concernant la Région des Télécommunications de Marseille (PACA+Corse), deux DOT sont créées par arrêté ministériel du ministre des Postes et Télécommunications du 20 juin 1973 pour Nice, et par arrêté ministériel du 18 octobre 1973 à Marseille-Littoral, ainsi que pour la Région des Télécommunications de Lyon est créée une DOT à Annecy par arrêté ministériel du 6 août 1973 pour les des départements de Savoie et une partie de l'Ain. Ces DOT seront généralisées rapidement à toute la France. Ces DOT se veulent alors plus près du terrain, en ne s'étendant que sur un ou quelques départements, a contrario des Directions Régionales jugées trop vastes et éloignées du terrain. À noter que le 15 mai 1973, le Ministre des Postes et Télécommunications Hubert Germain inaugurera en présence du Premier Ministre Pierre Messmer le Centre Téléphonique de Paris-Tuileries, qui fut alors le plus important d'Europe en termes de taille et de capacité.

En 1974, à la suite du 7e plan quinquennal 1976-80 décidé par le Président de la République Valéry Giscard d'Estaing dès son élection qui fait du téléphone la priorité des priorités et la nomination du nouveau DGT M. Gérard Théry, la saga du Delta LP prend naissance. Les Directions Opérationnelles et Techniques (DOT) sont généralisées dans toute la France et qui demeurent sous la coupe des Directions Régionales des Télécommunications. Les DOT supervisent un, deux voire trois départements. Les établissements opérationnels sont organisés selon le schéma « CCL/ACTEL/CPE/ » qui va persister 23 ans. Ce schéma correspond à une vision du cycle de vie de la ligne téléphonique : création en CCL, vente en ACTEL, service après-vente et comptage en CPE. Chacun de ces établissements comprend environ cent cinquante personnes. À cela s'ajoutent des fonctions en back-office comme : le service du 12, les renseignements téléphoniques, le service du télégraphe (initialement le 14), les CFRT (Centre de Facturation de Recouvrement des Télécommunications).

En 1979, par le décret no 79-962 du 13 novembre 1979, de nouvelles évolutions en termes d'organisation, notamment de prise en compte de la télématique, sont décidées sous l'impulsion de Gérard Théry le DGT. Par l'article 2 de ce décret sont créées des Délégations de Zone, échelon intermédiaire entre les Directions Régionales des Télécommunications et la DGT. Cette réorganisation qui faisait doublon avec les DRT ne dure pas. Ces Délégations de Zones sont supprimées au bout d'un an d'existence environ. C'est aussi en 1979 que l’automatisation du réseau téléphonique de l’hexagone commencée en 1913 est totalement achevée après 66 années de dur labeur. Le métier d'opératrice des télécommunications, historiquement dénommées Les demoiselles du téléphones, disparaît et les dernières agentes sont reclassées sur d'autres métiers (en général dans les CPE sur des métiers techniques ou dans des fonctions de back-office au téléphone, comme le service du 12 - les renseignements téléphoniques ou encore dans les ACTEL pour celles qui ont la fibre commerciale et un bon contact client). À noter que l’on emploie toujours le terme opératrice au féminin, alors qu’il existait aussi des opérateurs des télécommunications qui opéraient séparément en brigade de nuit, le travail de nuit étant alors interdit par l’article L213-1 du code de travail au personnel féminin jusqu’au 20 juin 1987.

En 1982, un an après l'alternance politique en France et l'élection de François Mitterrand, le ministre des PTT Louis Mexandeau milite en 1982 pour un retour à l'orthodoxie administrative (d’où le rétablissement symbolique en mai 1981 des PTT en lieu et place des Postes et Télécommunications), en provoquant par le décret no 82-636 du 21 juillet 1982 un retour des Commissaires de la République de Département et de Région dans les affaires des Télécommunications. Cette perte manifeste d'autonomie provoque un tollé des ingénieurs des PTT. Ils s'insurgent mais doivent plier. Par ce même décret, les DOT perdent en autonomie, voire disparaissent de fait lorsqu'une DRT ne compte qu'une seule DOT. Ce retour aux sources sera de courte durée.

En 1984, le retour aux sources administratif décidé en juillet 1982 se brisera net contre le mur des réalités mondiales et se conclura par un réveil brutal avec le démantèlement aux États-Unis de l'opérateur unique AT&T, qui tomba sous le coup de la loi fédérale antitrust...

En 1985, après ces 3 années de blocage, un rapport édité par l'Association des Ingénieurs des Télécommunications préconise un changement de statut vers celui de Société Nationale reprenant quasi identiquement les propositions du Ministre de l'Économie et des Finances en 1967, Valéry Giscard d'Estaing. À noter que le 25 octobre 1985 à 23H00 marque le passage à la numérotation à 8 chiffres dans l’hexagone. 22.000 agents sont mobilisés pour ce basculage historique qui s’effectue en même temps sur tout le territoire. Ceci est la première fois dans le monde qu’un changement de numérotation se déroule ainsi à l’échelle entière d’un pays. L’opération baptisée d’abord « NPN » pour Nouveau Plan de Numérotation est rapidement renommée en « NNT2 » signifiant Nouvelle Numérotation Téléphonique - 2e phase car cela sonnait mieux à l’oreille auprès du grand public. L’opération, supervisée en direct depuis le centre téléphonique de Paris Murat par le Ministre des PTT de l’époque Louis Mexandeau et par le DGT Jacques Dondoux, se déroule sans aucun accroc, ce qui fait l’admiration des télécommunicants des pays du monde entier.

En 1986, après une nouvelle alternance politique et le retour de la droite au gouvernement, l'heure est à la libéralisation. Des rumeurs de réforme en préparation se diffusent. Le décret 86-1064 du 29 septembre 1986 remplace les Circonscriptions de Taxe par des Circonscriptions Tarifaires. La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication préfigure de grandes évolutions statutaires imminentes. Marcel Roulet est nommé Directeur Général des Télécommunications le 15 décembre par décret.

En 1987, par le décret no 87-60 du 3 février 1987, la Taxe de Base, qui sert à calculer le prix de toute communication téléphonique qu’elle soit urbaine (incluse dans la même Circonscription de Taxe Téléphonique), interurbaine, internationale ou forfaitaire comme dans le cas de l’horloge parlante, devient l’Unité Télécom (UT). C’est l’année où pour la première fois, apparaît sur les factures téléphoniques bimestrielles des administrés la marque « TELECOM » à la place de la mention Télécommunications. Au mois de juin, le Livre Vert de la Commission Européenne est édité. C'est un coup de tonnerre qui enjoint la libéralisation du secteur des télécommunications par sa mise en concurrence progressive, comme n'importe quel autre bien de consommation. D'ailleurs cette même année, comme en témoigne le décret no 87-898 du 31 octobre 1987, l'administration des PTT se voit soumise pour la première fois de son histoire à la TVA dès le 1er novembre. De plus, à cette époque, l'informatisation supprime environ un tiers des postes de travail en back-office. Les personnels ainsi libérés sont affectés aux agences commerciales ou à de nouvelles fonctions (vendeurs) pour commercialiser des abonnements téléphoniques, des terminaux ou des fax. La première vague de libéralisation, celle des services à valeur ajoutée ne verra jamais de concurrents se déclarer.

En 1988, la Direction Générale des Télécommunications est renommée France-Télécom le 1er janvier, mais conserve juridiquement son statut d'administration centrale. Il s'agit alors de la création d'une marque commerciale.

En 1989, après la réélection du Président de la République François Mitterrand, Paul Quilès, Ministre des Postes et Télécommunications lance le Débat Public sur la réforme des PTT, qui préfigure la Réforme des PTT de 1990.

En 1990, la loi no 90-568 du 2 juillet sur la réforme des PTT est promulguée. Le Premier Ministre de l'époque, M. Michel Rocard déclarera même "La réforme des PTT est passée comme une lettre à la poste".

En 1991, le 1er janvier, l'administration des Postes et Télécommunications est liquidée. Ses biens et personnels sont séparés et répartis en deux entités principales distinctes : La Poste d'un côté, et France-Télécom, tous deux Exploitants Autonome de Droit Public. À partir de cette année, les prix de vente des terminaux téléphoniques agréés ou de leur location-entretien cessent d’être fixés par arrêté ministériel.

En 1992, France Télécom doit ensuite mener une nouvelle adaptation qui aboutit en 1993 à la réforme des classifications, qui a pour objectif de remplacer les sept cents grades de fonctionnaires issus de l'administration des Postes et Télécommunications, par seulement quatre classes et trois niveaux dans chaque classe. Cette réforme prendra effet en globalité d'ici à la fin 1994. Son but était de supprimer l'appartenance aux anciens corps de fonctionnaires des PTT qui étaient très spécialisés par type de domaines et de métiers, et ainsi entravait l'employeur (ainsi que d'éventuels fonctionnaires volontaires) à tout changement de métiers ; métiers qui étaient alors en grande mutation, avec notamment de gros besoins en commerciaux, au détriment de la baisse des besoins dans le secteur technique. Cette réforme des reclassifications engendrera une certaine protestation même si la masse salariale augmentera largement plus que ce qui était anticipé.

En 1995, une nouvelle réorganisation, dénommée EO2 pour Évolution de l'Organisation 2e phase, restructure l'entreprise selon trois marchés (résidentiel, professionnels et grandes entreprises) pour faire face aux besoins croissants des différents clients, et l'arrivée de la concurrence (SFR). L'organisation est désormais conçue autour des usages des clients et non plus des produits. Les personnels sont donc réaffectés avec changement de métier. Le 13 septembre 1995, Michel Bon est nommé PDG de France Télécom, en remplacement de Marcel Roulet. En 2000, le marché « professionnels », créé en 1995, est supprimé et les clients reversés essentiellement dans le marché résidentiel.

En 1996, au 1er septembre, l'organisation mise en place en 1975 pour répondre au plan de rattrapage du retard téléphonique en France (le Delta LP) vole en éclats. Notamment, les CPE, CCL et ACTEL sont dissous, et leurs personnels sont répartis suivant leur activité principale en de nouvelles entités techniques de taille régionale. Ces entités, toujours en vigueur actuellement pour la plupart, ont pour dénomination officielle : Unité. Les techniciens des liaisons spécialisées et des transmissions provenant des CPE sont réaffectés dans des Unités d'Intervention Entreprise ou dans des Unités d'Intervention Affaires. Les agents des constructions des lignes des CCL sont réaffectés dans les nouvelles Unités d'Infrastructure Réseau. Les techniciens de commutation affectés jusqu'alors dans les CPE sont réaffectés dans les Unités d'Exploitation Réseau. Les agents des répartiteurs, les agents des lignes et les agents de la publiphonie des CPE sont curieusement réaffectés dans des Agences résidentielles dans le domaine commercial (anomalie qui prend fin le 1er mars 2000 avec leur rattachement dans les Unités d’Intervention)[125],[126] Les personnels du back-office (travaillant sur plateformes téléphoniques en général) sont répartis suivant leur degré d'implication technique et/ou commerciale et leur spécialité dans les Unités nouvellement créées qui peuvent être celles citées en exemple dans cet article comme dans d'autres qui n'y figurent pas. Les agences commerciales sont réorganisées doublement sous l'angle géographique (doublement de la zone couverte) que du type de marché traité. Ainsi naissent à partir des anciennes ACTEL d'un côté des Agences France Télécom Résidentielles et Professionnelles ; et de l'autre des Agences France Télécom Entreprise. À noter que le 18 octobre 1996 à 23H00, la numérotation bascule à 10 chiffres dans l’hexagone. L’opération se déroule facilement, sans accroc. La France adopte donc la « NNT3 » pour Nouvelle Numérotation Téléphonique 3e phase qui était initialement prévue pour novembre 1995 mais qui fut repoussée de onze mois. Elle est toujours en vigueur aujourd’hui ; prévue pour durer jusqu’en 2050. À noter par la même occasion la suppression historique de la tonalité d’acheminement qui était devenue obsolète depuis la l’arrêt des derniers commutateurs électromécaniques, le temps d’établissement typique d’une communication étant réduit à 3 secondes tout au plus. Il faut préciser qu’entre 1985 et 1996 le réseau est devenu entièrement électronique ce qui a rendu le passage à 10 chiffres très aisé et n’a nécessité qu’une mobilisation de 3.500 agents le jour J pour cette nouvelle opération d’envergure.

En 1997, au 1er janvier, l'Exploitant Autonome de Droit Public France-Télécom est transformé en Entreprise Nationale France-Télécom, sous statut juridique de Société Anonyme, par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996. En 1997, dans la foulée, le réseau téléphonique étant arrivé à maturité, le PDG de l'époque, Michel Bon, lance le plan baptisé : Delta Minute, plan visant alors à mobiliser tous les acteurs de l'entreprise pour mener à un accroissement de la durée de chaque communication téléphonique, afin d'augmenter le chiffre d'affaires global et les marges bénéficiaires. Nouvelle politique mise en place d'une part parce que le parc de lignes téléphoniques était parvenu à son plus haut si bien qu'il ne pouvait plus s'accroître par rapport à la population française, tout en contrevenant totalement avec la politique précédente qui préexistait tant que dura la pénurie dans les installations de commutation, époque où l'administration des PTT encourageait alors les usagers à n'utiliser le téléphone que pour les appels importants et sérieux, tout en demandant à ces mêmes usagers de se montrer les plus brefs possibles, afin de libérer au plus vite les circuits téléphoniques commutés pour les autres usagers qui attendaient la tonalité et la libération des circuits d'acheminement urbains et surtout interurbains...

En 1998, au 1er janvier 1998, la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 relative à la réglementation des télécommunications entre produit son principal effet : la libéralisation complète du marché européen des télécommunications entre en vigueur. C'est également l'année de l'arrivée de l'intranet au sein de l'entreprise, ainsi que l'explosion d'internet, des offres et des opérateurs concurrents dans ce domaine. France Télécom fonde Wanadoo et rachète plus d'une centaine de sociétés. En juillet, les Directions Régionales sont fusionnées à partir de 2 à 3 Directions Régionales initiales (par exemple, à cette date naît la Direction Régionale de Paris, issue de la fusion de la Direction Régionale de Paris Nord avec la Direction Régionale de Paris Sud), et les deux à trois mille personnes en doublon qui y travaillaient avant ces fusions sont reversées dans des Organismes Nationaux de Soutien (ONS). Au début des années 2000, la quasi-totalité de ces ONS est ensuite supprimée.

En 2000, le 30 mai, France Télécom rachète le très dynamique opérateur de téléphonie mobile britannique Orange fondé par l’allemand Hans Snook pour 283 milliards de francs, soit 43,2 milliards d’euros, dans le but d’accélérer son déploiement et sa notoriété à l’international, et devient ainsi le second opérateur en téléphonie mobile d’Europe. Ce rachat se traduira le 21 juin 2001 par la fusion des marques de téléphonie mobile Itinéris, Ola et Mobicarte sous la seule marque commerciale Orange. Également cette même année, le décret no 2000-881 du 12 septembre 2000 impose le dégroupage de la boucle locale. Ainsi France Télécom, opérateur historique, doit partager le réseau hérité des PTT, qui fut financé en totalité par les contribuables suivant le principe de l'avance remboursable, avec tous les concurrents qui apparaissent tels des champignons après la pluie. Les services techniques, les installations techniques ainsi que les immeubles doivent être réorganisés en conséquence dans tout le pays. Des locaux spéciaux et distincts, réservés aux seuls opérateurs concurrents doivent être aménagés dans les murs mêmes de France Télécom. Cet événement est connu sous le nom de "Colocalisation".

En 2003, les agences sont divisées en deux spécialités : agences spécialisées dans la vente à distance d'une part et agences spécialisées en vente physique d'autre part. Les tailles géographiques doublent aussi (et le nombre d'agences est divisé par deux).

En 2006, au mois de juin, les Directions Régionales sont réduites à la relation institutionnelle régionale avec un effectif divisé approximativement par dix. Le pouvoir d'organisation de l'activité opérationnelle de l'entreprise est transféré à des Directions Territoriales nouvellement créées, et de plus grande taille. Il y a deux à trois fois moins de Directions Territoriales que de Directions Régionales. La taille des établissements gérés par les DT atteint couramment mille personnes. La marque commerciale internet de France Télécom, Wanadoo, est renommée Orange le 1er juin.

En 2011, au mois de septembre, les Directions Territoriales sont renommées Direction Orange, dans le but de préparer les esprits progressivement de dénomination à venir de la société France-Télécom en Orange dans son entier.

En 2012, le 9 février, ce sont ensuite les services de la téléphonie fixe France Télécom qui sont renommés sous la marque commerciale Orange.

En 2013, au 1er juillet, à la suite de l'approbation du Conseil d'Administration de France Télécom réuni en assemblée générale, le 28 mai 2013, la Société Anonyme France Télécom change de raison sociale en devenant Orange S.A.

Effectifs

Les effectifs passent de 140 000 personnes en 1993 à quelque 190 000 personnes en 2007 après un pic à 220 000 en 2001, cette croissance étant due aux effectifs à l'international.

En 1990, à partir de février, débute dans l'administration des Postes et Télécommunications la négociation devant mener à la mise en application de la réforme concernant la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques mise en place par le Ministre d'État, Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives Michel Durafour et décidée depuis le 13 octobre 1989. Elle aboutit à la fusion de certains grades entre eux et accomplit de fait une première simplification du millefeuille administratif de grades et de corps de fonctionnaires différents préexistant aux PTT, en toilettant les textes réglementaires datant pour la plupart des années 1945 à 1975, en fusionnant dans les mêmes corps de métier certains grades (comme, par exemple par le décret no 91-105 du 25 janvier 1991, les vérificateurs et les réviseurs des travaux des bâtiments des PTT qui deviennent Réviseurs des travaux des bâtiments de France-Télécom), élimine les grades constatés éteints et accorde au passage quelques augmentations indiciaires de traitement à certaines catégories de personnels pour s'assurer d'une certaine paix sociale dans le pays.

- Tous les personnels sont automatiquement reclassés dans leurs nouveaux grades et/ou leur nouvelle situation administrative conformément aux nouveaux décrets.

- Les fonctionnaires des Postes et Télécommunications deviennent, à la suite de l'adoption de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 et par le biais de ces nouveaux décrets du 31 décembre 1990[127] et de janvier 1991[128] issus de la Réforme Durafour, des fonctionnaires de France Télécom. (France Télécom demeurant jusqu'au 31 décembre 1990 une administration centrale de l'État)

- Ces fonctionnaires de France Télécom sont dits « Reclassés ».

- Les derniers concours de recrutements externes organisés sur ces grades de Reclassement mis en place à partir de 1991 ont été organisés en 1991 & 1992 et ont vu leurs derniers lauréats appelés tardivement à l'activité en 1994 et 1995.

En 1991, au 1er janvier, à la suite de l'adoption de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, les fonctionnaires de France Télécom administration sont rattachés à l'Exploitant Autonome de Droit Public France-Télécom nouvellement créé.

- À compter de cette date, les transferts de fonctionnaires de l'état de l'une à l'autre des branches historiques des P&T deviennent quasiment négligeables, bien que cette possibilité soit toujours maintenue par les textes de lois.

En 1992, quelques mois avant le début de la réforme de Reclassification, de nouveaux changements consistant à fusionner de nouveaux certains grades entre-eux, revaloriser certains échelons et à accorder un gain d'ancienneté dans certains échelons de certains grades sont décidées par le gouvernement. Elles entraînent une légère augmentation de traitement de certaines catégories de fonctionnaires de France Télécom, d'environ 450 francs par mois en moyenne, mais attention, dans certains corps ce ne sont pas toujours les grades les plus bas qui disparaissent et qui soient fusionnés vers le haut, mais l’inverse ! (par exemple disparition des Inspecteurs Centraux qui redeviennent de simples Inspecteurs, ou alors les Chefs de section qui redeviennent de simples Contrôleurs, même si à titre individuels ces personnels ainsi « déclassés » peuvent conserver leur intitulé d’ancien grade ; situations qui ne peuvent que provoquer des réactions vindicatives à l'avenir, ces fonctionnaires ayant dû souvent patienter longtemps pour parvenir à ce type de grades « de distinctions ».) . Ainsi, tous les fonctionnaires de France Télécom concernés, conformément aux décrets du 7 septembre 1992[129] et au décret du 2 octobre 1992[130] sont, une seconde fois, automatiquement reclassés dans leur nouvelle situation à la date du 1er juillet 1992. Cette amélioration de la réforme Durafour de 1990 a été seulement appliquée aux fonctionnaires de France Télécom et de La Poste, seules catégories de fonctionnaires de l'État qui seront dès 1993 concernés par la réforme suivante à venir des Reclassifications. Il ne s'agit pas d'un hasard. Cette amélioration en 1992 devant participer à l'acceptation de la réforme future de 1993, qui était voulue au plus haut niveau de France Télécom et de l'État...