Système éducatif français

| Système éducatif français | |

Salle de classe dans une école élémentaire. |

|

| Système éducatif | |

|---|---|

| Langue de scolarisation | Français |

| Scolarité obligatoire | 6 à 16 ans (depuis 1881) |

| Durée de la scolarité | |

| · Primaire | 9 ans (dont 5 ans obligatoire) |

| · Secondaire | 7 ans |

| · Supérieur | de 2 à 8 ans |

| Budget (2006) | |

| · Montant | 121,4 milliards d’euros |

| Organisme de tutelle | Ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |

| Indicateurs | |

| Taux d'alphabétisation (2012) | |

| · Général | 97,5 % |

| · Hommes | 98 % |

| · Femmes | 97 % |

| Scolarisation (2011 / 2012) | |

| · Nombre d'élèves | 13,5 millions |

| · Primaire | 6 millions |

| · Secondaire | 4 millions |

| · Supérieur | 2,66 millions |

| · Scolarité privée | 10 % |

| Diplômés (2009 / 2010) | |

| · Primaire | 5,50 millions |

| · Secondaire | 23,2 % |

| · Supérieur | 31,8 % |

| modifier | |

Le système éducatif français est très centralisé, piloté par le ministère de l’Éducation nationale. Depuis 1959 (réforme Berthoin), l’instruction y est obligatoire de 6 à 16 ans ; l’école à la maison est donc légale (quoique marginale). Il existe plus de 65 000 établissements scolaires, relevant pour la plupart du ministère de l’Éducation nationale, même si environ 15% (primaire) à 20% (secondaire) des élèves sont dans des établissements privés.

Les effectifs totaux d’élèves et d’étudiants atteignent 15 millions, c’est-à-dire qu’un quart de la population suit des études. Le coût de l'éducation représente 6,6% du PIB de la France en 2008 (7,6% en 1995) [1], dont 54,1% dépendent du ministère de l'Éducation Nationale en 2008 (contre 61% en 1980)[2].

Selon le programme PISA de comparaison des systèmes éducatifs nationaux, les résultats du système éducatif français sont moyens par rapport aux autres États membres de l'OCDE, et régressent en matière de lutte contre les inégalités sociales[3]. En 2008, selon l'Insee, 69,2% des Français possèdent un diplôme égal ou inférieur au bac en France et 19,9% sont titulaires d'un diplôme supérieur au baccalauréat[4]. En 2014, une étude menée par le Ministère de l'éducation sur des cohortes d'élèves montre que le niveau en français et en mathématiques des élèves aurait encore chuté[5].

Histoire

En raison des enjeux politiques, économiques, sociaux, idéologiques et culturels posés par l’enseignement en France, l’histoire du système éducatif français est caractérisée par l'alternance d'évolutions lentes et progressives avec des changements plus brutaux. Historiquement, l'une des plus marquantes et connues de ces réformes est celle intervenue à la suite de la mise en application des lois Jules Ferry en 1881-1882, qui affirment l’obligation de l’instruction, la gratuité et la laïcité de l’enseignement public.

Les filles n'ont accès à l'enseignement secondaire qu'à partir de 1880 avec la loi Camille Sée, donné dans les lycées et collèges de jeunes filles ; mais les programmes sont spécifiques et le diplôme de fin d'études secondaires ne leur permet pas d'entrer à l'université. Ce n'est qu'à partir de 1924, que les contenus, la durée, les horaires des enseignements sont les mêmes que pour les garçons et le baccalauréat identique pour filles et garçons, donnant enfin accès aux jeunes filles à l'université.

Organisation générale

Financement et prérogatives

En France, l’organisation et la gestion de l’enseignement sont confiées au ministère chargé de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a la responsabilité de l’organisation et de l’administration de l’ensemble du système éducatif, et ce, de l’école maternelle à l’enseignement supérieur. Toutefois, d’autres ministères complètent son action, notamment le ministère de l’Agriculture pour l'enseignement agricole. Néanmoins, les lois de décentralisation de 1982-1983 et 2003-2004 ont transféré des compétences limitées aux collectivités territoriales. L'État a conservé les compétences liées à l’enseignement (programmes, calendrier scolaire, recrutement et paye des enseignants, ...) et délégué les fonctions matérielles (bâtiments, cantine, transport scolaire, ...) avec une contribution financière dans le cadre de la dotation générale de décentralisation, de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) et de la dotation régionale d’équipement des lycées (DREL) – fixées par la loi – visant à assurer la mise en œuvre du principe d’égalité face au service public de l’enseignement.

- les communes sont chargées des écoles maternelles et primaires ;

- les départements des collèges ;

- les régions des lycées et de l'enseignement professionnel.

Les compétences des collectivités territoriales

- Les communes sont – depuis les lois de 1879 et 1889 – propriétaires des locaux et assurent la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, établissements dépourvus de personnalité juridique et classés comme services communaux. Ce sont les communes qui recrutent, rémunèrent et gèrent la carrière du personnel non enseignant des écoles. Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles publiques après avis du représentant de l’État. Le maire fixe les horaires d’entrée et de sortie des classes des établissements de la commune, après avis du conseil d’école. Une délibération du conseil municipal crée par ailleurs, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

- Les conseils départementaux se sont vu attribuer la construction, la rénovation, les dépenses d’entretien, de fonctionnement et d'équipement (hébergement, restauration scolaire, fournitures, ameublement…) des collèges. Ils sont chargés de l'organisation et du financement du transport scolaire. Chaque collège reçoit une dotation de fonctionnement et une dotation d'équipement qui ensemble représentent environ un tiers du budget de l'établissement.

- Les conseils régionaux ont les mêmes attributions que les départements, mais pour les lycées d’enseignement général et technologique, les lycées professionnels, les établissements d’enseignement spécial et d’enseignement agricole, les écoles de formation maritime ainsi que pour les Centres de formation d’apprentis (CFA). Ils établissent le schéma prévisionnel des formations et exercent une compétence de droit commun en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Dans le supérieur, ils détiennent la maîtrise d’ouvrage déléguée des bâtiments universitaires et sont consultés sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.

Les collèges et lycées publics jouissent du statut d’établissement public local d'enseignement (EPLE). Leur conseil d’administration est responsable de leur budget, dont le chef d’établissement est l'ordonnateur, et sous le contrôle financier de l’agent comptable. Comme il s'agit de deux fonctionnaires d’État choisis par le ministre de l’Éducation nationale (le chef d’établissement étant son représentant dans l’établissement), qu'ils n'ont quasiment aucune prise sur les nominations (et plus généralement la gestion : avancement, promotion, etc.) du personnel qui sera affecté dans l'établissement, et que leur budget propre est (sauf exception) anecdotique, l'autonomie des EPLE est toute relative. Les collectivités leur votent annuellement une dotation de fonctionnement et prennent en charge certains investissements ; en outre, elles prennent en charge directement les salaires du personnel non enseignant. L'État prend, lui, en charge directement les salaires du personnel enseignant et de direction.

Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l’État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

Les lois de décentralisation de 2003 ont transféré le recrutement, la rémunération et la gestion de carrière du personnel technique et ouvrier des collèges et lycées aux collectivités territoriales, l’État transférant les fonds nécessaires à ces nouvelles responsabilités. Les personnels de cette catégorie exerçant dans les services administratifs (Administration centrale, rectorats…) et l’enseignement supérieur restent sous la tutelle de l’État.

Les compétences partagées

Dans le domaine des compétences partagées avec l’État, les collectivités élaborent des programmes d’investissement afin de programmer les constructions, rénovations ou restructurations des établissements de leur juridiction. Pour les nouvelles constructions, les collectivités déterminent la capacité d’accueil, la localisation et le mode d’hébergement des élèves ; nonobstant, c’est le préfet qui détient le dernier mot après avis de l’autorité académique. Le recteur d'académie et l’inspecteur d'académie arrêtent la structure pédagogique des établissements, et le ministère pourvoit les postes en personnel enseignant.

Les régions et départements sont représentés dans les conseils d’administration des EPLE, mais également dans les conseils académiques de l’éducation nationale (CAEN) et les Conseils départementaux de l’éducation nationale (CDEN).

Les compétences de l’État

Les compétences de l’État en matière d’éducation sont principalement exercées par le ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Pour sa part, l’État garde la haute main sur l’enseignement en tant que tel, dans un pays où l’instruction est considérée comme un des ciments de la nation et un des garants de l’égalité républicaine. Les lois de décentralisation de 1982 disposent ainsi que l’État conserve la responsabilité du service public de l’enseignement, c’est-à-dire du « contenu et de l’organisation de l’action éducatrice ainsi que la gestion du personnel et des établissements qui y concourent ».

L’État est par conséquent responsable :

- de la définition des programmes scolaires et de leur contenu ;

- de la collation des grades et de la délivrance des diplômes nationaux ;

- de l’organisation des cursus scolaires et universitaires ;

- des dépenses pédagogiques ;

- de la planification, de l’évaluation et de l’inspection ;

- de la réglementation en matière éducative (réglementation publiée au Bulletin officiel de l’Éducation nationale) ;

- du recrutement, de la rémunération et de la gestion du personnel chargés de l’administration et du bon fonctionnement du service public éducatif et des établissements y concourant (personnels de direction et d’encadrement, personnels administratifs et financiers…) ;

- du recrutement, de la rémunération et de la gestion de la carrière de l’ensemble du personnel enseignant (y compris servant dans les établissements privés sous contrat).

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche assume également un certain nombre d’autres compétences, tels l’attribution de bourses, l’action sociale et sanitaire en milieu scolaire et universitaire... . L’État reste également propriétaire des universités et des établissements d’enseignement supérieur et abonde la plus grande partie de leur budget matériel (constructions, rénovations, fournitures…) et pédagogique (bibliothèques…). Les personnels universitaires - tant enseignants qu’ingénieurs, administratifs et ouvriers - relèvent également de l’Éducation nationale qui les rémunère sur son propre budget. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent participer au financement et à la vie des établissements universitaires dont l'autonomie a été renforcée par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités.

Toutefois, l’enseignement agricole relève du ministère de l’Agriculture et certains ministères - la Défense (Lycée de la défense), les Finances... - disposent d’établissements propres aux niveaux secondaires et supérieurs destinés à former les élèves et étudiants se destinant à certaines carrières spécifiques aux administrations concernées.

L’État garde la haute main sur l’enseignement en tant que tel, c’est-à-dire du « contenu et de l’organisation de l’action éducatrice ainsi que la gestion du personnel et des établissements qui y concourent ». La gestion matérielle des établissements est déléguée aux communes et aux régions. La France dépense en moyenne 6 800 euros par étudiant[6] contre 9 000 euros en moyenne dans les pays de l’OCDE.

En dehors de la France

Les établissements d'enseignement français à l'étranger doivent être homologués par le ministère de l'Éducation nationale qui contrôle leur programme, mais le principal opérateur est un établissement public qui relève de la tutelle du ministère chargé des Affaires étrangères, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

L’enseignement privé

Le secteur privé est en expansion dès le XIXe siècle. La loi Falloux de 1850 permet l'ouverture d'une école par un directeur sur simple déclaration. La congrégation ou le particulier qui ouvre l'école doit tout de même présenter un certificat de stage et doit posséder le baccalauréat. Au XIXe siècle, le privé s'adresse aux classes dirigeantes et à la bourgeoisie. L'attachement à un enseignement privé a été attribué au fait que des familles tenaient à ce que leurs enfants soient élevés « sur les genoux de l'Église ». Après 1875, d'aucuns interprètent cet attachement comme une hostilité à la République, mais également un refus de se mêler à la petite bourgeoisie populaire.

La France reconnaît la liberté d'enseignement, il existe donc des établissements privés qui scolarisent environ 20% des élèves du primaire et du secondaire. La majeure partie de ces établissements dispense l'enseignement par un contrat d'association avec l'État régi par la loi Debré de 1959.

Dans le primaire et le secondaire, la plupart sont confessionnels et financés par l’État ou les collectivités jusqu'à hauteur de 10% environ des frais généraux. Il existe toutefois des écoles privées hors contrat : elles sont totalement à la charge des familles.

Les établissements privés d’enseignement supérieur, très nombreux et souvent spécialisés, sont rarement confessionnels mais plutôt consulaires. Les frais de scolarité peuvent y être très élevés.

Cas particulier de la Nouvelle-Calédonie

La loi organique du relative à la Nouvelle-Calédonie donne la compétence de l'enseignement primaire public (programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques, formation des maîtres et contrôle pédagogique) à la Nouvelle-Calédonie.

Les compétences de l'enseignement secondaire public (sauf la réalisation et l'entretien des collèges, déjà de compétence provinciale), de l'enseignement privé (primaire et secondaire), de l'enseignement agricole et de la santé scolaire relèvent quant-à-elle de l'article 21-III : elles sont exercées par l'État jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie décidées par le Congrès local à la majorité des 2/5e durant les mandatures 2004-2009 ou 2009-2014, selon les dispositions prévues par l'article 26. Après obtention de certaines garanties notamment financières de l'État, qui conserve la gestion des diplômes nationaux, la définition des programmes, adaptables localement par le Territoire ou, déjà depuis 1989, par les Provinces, et la qualification des enseignants, le vote du Congrès a adopté le transfert à l'unanimité le : la Nouvelle-Calédonie assure depuis le , outre la possibilité d'adapter les programmes nationaux, le pilotage du système éducatif du secondaire et du privé : répartition des moyens humains et financiers mis à sa disposition, organisation des structures de concertation et d’expertise nécessaires, définition de l’offre de formation, des orientations pédagogiques, des conditions de scolarisation, de la carte scolaire, de l’orientation et l’affectation des élèves, de l’accompagnement pédagogique des maîtres du 1er degré, de la construction, de la rénovation et de l’entretien des lycées et enfin de l’organisation de la santé scolaire.

Selon l'article 27, le Congrès peut également, à partir de 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, la compétence de l'enseignement supérieur[7]. Les compétences des collectivités locales sont de plus :

- communes : gestion des fournitures scolaires et frais de fonctionnement des écoles primaires (cantines, transports notamment), la construction et l'entretien des écoles primaires et gestion du personnel municipal en exercice dans celles-ci.

- provinces : gestion administrative des instituteurs et professeurs des écoles, établissement de la carte scolaire, octroi de bourses, aides scolaires et subventions, l'adaptation des programmes aux réalités culturelles et linguistiques (dans le domaine de l'enseignement des langues kanak ou les programmes adaptés en histoire, géographie, éducation civique et arts plastiques notamment), gestion des internats et construction et équipement des collèges.

Les compétences exercées dans ce domaine par la Nouvelle-Calédonie (le primaire public et, depuis 2012 le secondaire public et l'ensemble du privé) dépendent de la Direction de l'Enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) au sein du Gouvernement local, et celles relevant encore de l'État sont gérées par un vice-rectorat. La formation initiale des instituteurs et la formation continue des enseignants du primaire sont assurées par l'Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie (IFMNC), établissement public géré par le Gouvernement local, et les professeurs des écoles (dont la compétence de la formation dépendant pourtant bien de la Nouvelle-Calédonie) et du second degré par l'ESPE de l'université de la Nouvelle-Calédonie.

Recrutement et formation des enseignants

Selon le principe constitutionnel d'égalité d'accès aux emplois publics, les enseignants sont en principe recrutés par concours. Les étudiants souhaitant se consacrer à l’enseignement catholique passent le concours d’entrée au Centre de formation pédagogique de leur diocèse, leur parcours est quasiment identique. Ce sont donc les « meilleurs » élèves d'une génération qui doivent transmettre le savoir. Ceci a été vu et présenté comme un obstacle au bon déroulement de la massification, et comme une explication à l'idée que les enseignants français ne seraient pas très réceptifs à l'idée que tout le monde peut assimiler l'enseignement secondaire du collège et a fortiori du lycée[8].

Le principe du concours connait néanmoins une exception : le système éducatif français fait appel en quantité notable à des contractuels, qui assurent des remplacements de titulaires provisoirement absents ou des cours pour lesquels le poste n'a pas été pourvu. Si on en exige un niveau minimum théoriquement adapté à la fonction, ces agents ne passent pas de concours et leur service se terminera au plus tard à la fin de l'année scolaire... sans qu'il soit exclu qu'il recommence à la suivante. Ce système permet le recrutement de personnes pourtant recalées à un concours pour devenir enseignant, ce qui est quelque peu paradoxal.

Le concours ne laissait historiquement aucune part à la pédagogie, ce qui sembla un défaut important, spécialement dans le cadre d'une massification de l'enseignement touchant à la fois les enseignants (plus nombreux, moins élitistes) et les élèves (plus nombreux, moins triés). On mit donc en place pour les lauréats une formation pédagogique d’un an en IUFM pendant laquelle ils alternaient stages en responsabilité et formation théorique et devaient rédiger un mémoire professionnel. Mais ce système fut aussi critiqué que celui auquel il succédait ; il a été remplacé par un recrutement au niveau Master incluant une formation pédagogique préalable au concours et comptant pour celui-ci. Un jury valide leur formation après une première année en tant que stagiaire et proclame, ou non, leur titularisation dans le corps enseignant. Une fois titularisé, l'enseignant a la garantie d'emploi jusqu'à sa retraite (sauf faute grave, ou dans le cadre d'une restructuration, proposition d'un autre emploi. En cas de refus trois fois de suite, le fonctionnaire est suspendu d'office). Toutefois, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) ont été créées en 2013 pour assurer une formation pédagogique avant et après concours ainsi que la formation continue des enseignants et personnels d'éducation.

Les enseignants-chercheurs sont recrutés par un concours sur dossier. Ils doivent d’abord être approuvés par le Conseil national des universités (instance en partie élue, en partie nommée par le ministère) et puis passer devant un comité de sélection constitué au sein de l’établissement où le poste est à pourvoir. Lors de l’entrée en vigueur complète de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, ces comités de sélection se substitueront aux commissions de spécialistes[9], qui jusque là étaient chargées de la sélection finale des candidats, et dont le fonctionnement était critiqué. La composition de ces commissions pouvait en effet introduire un biais en faveur des candidats locaux, au détriment parfois de candidats présentant de meilleurs dossiers mais issus d’une autre université. Ce phénomène, le localisme universitaire est aujourd’hui la cible de nombreuses critiques[10].

Depuis 2014, des enseignants sont recrutés sans concours par Pôle Emploi[11].

Coût et financement

Le financement provient de trois sources :

- pour l'essentiel le budget de État, parce qu'il assure la charge des salaires d'une part prépondérante du personnel (les enseignants et l'administration) et contribue aux charges des compétences qu'il a transféré aux ... ;

- collectivités territoriales ;

- dans une faible mesure les familles elles-mêmes.

Le coût annuel moyen d’un collégien français atteint 7 401 euros et a augmenté de 33% entre 1990 et 2004 ; le coût annuel moyen d’un lycéen est d’environ 10 000 euros, et les dépenses ont augmenté de 50% sur la même période[12]. Néanmoins, dans le primaire, un élève coûte 4217 équivalant euros par an (4 128 euros pour la maternelle) alors que la moyenne de L'UE à 19 est de 4943, 4356 pour la maternelle. Entre 1995 et 2003, ce coût a augmenté de 34,06% contre 64,56% pour L'UE à 19[13].

Le taux d'encadrement est un des ressorts de ce coût moindre : 19,4 élèves par enseignant du primaire en France, contre 16,3 en moyenne en Europe, en 2003. Pour avoir un encadrement équivalent à la moyenne il faudrait embaucher plus de 60 000 professeurs des écoles.

Autre ressort du coût : les salaires. Après 15 ans de carrière un enseignant français gagne 27 415 unités de pouvoir d'achat. En moyenne pour l'UE à 19 il est de 33 155. Pour avoir un salaire similaire à la moyenne il faudrait augmenter ces derniers de 20%. Le nombre d'heures d'enseignement est de 918 heures (1955 à 2004). La moyenne européenne est de 804 heures.

La "rentabilité" du système éducatif primaire français est donc bien meilleure que pour la plupart des autres pays de UE[14],[15]. Le débat porte sur autre chose. Le problème est d'inciter les établissements scolaires à délivrer le meilleur service aux enfants pour le meilleur coût pour le contribuable ce qui est déjà le cas.

La formation initiale des enseignants est une des conditions de réussite des élèves désormais établie. L'amélioration des conditions de travail est un autre levier, en effet, le taux de suicide des enseignants français est de 39 pour 100 000, soit la première place, devant les militaires à 35/100 000. La moyenne étant de 16 pour 100 000 en France[16].

Les universités françaises souffrent d'un problème de sous-financement. En France, les droits d'inscription des étudiants aux universités ne correspondent qu'à 3% du budget total des universités, les restes étant essentiellement alloué par l'État[17]. Le problème est aujourd'hui de trouver de nouveaux financements tout en préservant l'accès aux études supérieures au plus grand nombre[18]. En effet, un étudiant en classe préparatoire coûte 1,5 fois plus cher qu'un étudiant de premier cycle dans une université[19] alors que les grandes écoles sont presque exclusivement — et de plus en plus — fréquentées par les enfants des classes supérieures ou des enseignants[20] : c'est ici l'un des enjeux non résolu de la démocratisation de l'enseignement supérieur.

Organisation scolaire

Le système éducatif est divisé en plusieurs niveaux : primaire (maternel et élémentaire), secondaire, professionnel, apprentissage et supérieur. Il faut prendre également en compte la formation continue.

L’enseignement primaire

L'école maternelle

Avant 1881, il n'existe aucune école maternelle. Les instituts qui accueillent les enfants de 2 à 6 ans sont appelés « salles d'asile » et ne prennent en charge qu'un trop faible nombre d'enfants. Mais les familles peuvent également choisir, à cette époque, de faire garder leurs enfants en bas âge dans des classes appelées « sections enfantines », directement intégrées aux écoles primaires.

Les enfants peuvent entrer à l'école maternelle l'année de leur trois ans, au mois de septembre. Les enseignants sont les mêmes qu'en élémentaire. L'école maternelle obéit à un programme national précis et détaillé. À l’école maternelle où l’élève passe trois ou quatre ans (il a alors entre 2 et 6 ans) en toute petite section, petite section, moyenne section et grande section. La scolarisation à deux ans est très variable selon les régions et les zones (elle est ainsi plus fréquente dans les ZEP). Elle concerne le plus souvent les enfants les plus âgées de leur classe d'âge, ceux nés en début d'année. Une enquête menée pour le ministre de l'Éducation montre que les enfants scolarisés à deux ans s'intègrent plutôt mieux dans le cursus scolaire et redoublent moins souvent le CP et le CE1 mais contrairement aux ambitions affichées, les classes des deux ans sont surtout fréquentées par les enfants des familles aisés ou d'enseignants[21]. De ce fait, les résultats de l'enquête sont quelque peu biaisés. Il semblerait que la scolarisation anticipée n'a pas réellement d'effet bénéfique sur les enfants[22]. De plus, l'essentiel des hiérarchies scolaires est déjà en place à la fin de la grande section. L'école maternelle française ne parvient pas à amener les petits sur un pied d'égalité. Une partie de l'explication pourrait être le fonctionnement déjà très scolaire de la grande section[23].

L’école élémentaire

Elle se divise en trois cycles[24] et se déroule souvent dans des établissements différents. La fréquentation de l’école n’est pas obligatoire mais l’instruction de l’enfant l’est à partir de six ans et ne concerne donc pas les élèves de l’école maternelle, sauf ceux nés en début d’année, pour la grande section.

Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, concerne les élèves de TPS, PS, MS et GS. Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, concerne les élèves de CP, CE1 et CE2. Le cycle 3, cycle des approfondissements, concerne les élèves de CM1 et CM2 (ainsi que la 6ème, première année de collège)[24]. Le maintien est introduit à ce stade du système éducatif français mais il est aussi possible de sauter une classe.

Prise en charge de la difficulté scolaire

Les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) sont mis en place ponctuellement sur des difficultés localisées, notamment révélées par les évaluations nationales.[réf. nécessaire] Les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) peuvent aider un élève en difficulté, toujours avec l’accord de la famille, selon trois types de modalités : dominante pédagogique, dominante rééducative, dominante psychologique. En cas de difficulté plus sévère, des équipes éducatives peuvent être mises en place afin d’évaluer les besoins de l’élève et d’y répondre au plus près ou d’orienter vers le secteur thérapeutique. Une orientation en classe spécialisée peut également être proposée. La demande doit alors être faite à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Celle-ci instruit le dossier en demandant des bilans éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques, sociaux et propose une orientation. En aucun cas une décision n’est prise sans l’accord de la famille[réf. nécessaire].

La scolarisation des élèves en situation de handicap au primaire

En ce qui concerne l'enseignement spécialisé, le système français est peu efficace avant 1882, et la loi sur l'instruction primaire obligatoire. En effet, avant cette date, il n'existe aucun institut réellement apte à accueillir et instruire des élèves sourd-muets ou aveugles. Il faut attendre le XXe siècle pour que soient créées des écoles de perfectionnement réservées aux handicapés mentaux.

Plusieurs types de scolarisation sont envisageables :

- la scolarisation en milieu ordinaire, avec ou sans aménagement (matériel, auxiliaire de vie scolaire). Ce type de scolarisation est toujours privilégié, « tant que cela est possible et bénéfique pour l’élève » ;

- la scolarisation dans un dispositif d’intégration collective, les classes pour l'inclusion scolaire (CLIS). L’intégration en milieu ordinaire se fait alors soit de manière collective sur des projets incluant plusieurs classes ou groupes d’élèves, soit de manière individuelle dans des matières où cela est possible ;

- la scolarisation au sein d’un établissement spécialisé (de type IME, ITEP) permettant une prise en charge globale (thérapeutique, éducative et scolaire). L’intégration en milieu ordinaire peut toujours avoir lieu, à temps partiel, selon les besoins et les capacités de chaque élève.

L’enseignement secondaire

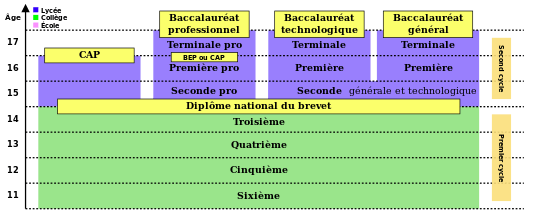

L’enseignement au collège dure quatre ans, dans les classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième. La sixième correspond au cycle d’adaptation, la cinquième et la quatrième au cycle central, et la troisième au cycle d’orientation. Le Diplôme national du brevet est remis, après examen, aux élèves ayant acquis les connaissances générales du collège. L’instruction est obligatoire jusqu’à 16 ans, mais cet âge ne correspondant pas à une fin de cycle, l’enseignement continue en général au lycée. Le passage au lycée intervient indépendamment des résultats au diplôme du Brevet.

Dans un lycée général et technologique, l’enseignement dure 3 ans, dans les classes de seconde, première et terminale. La seconde générale et technologique constitue à elle seule le cycle de détermination, on l’appelle également seconde de détermination car on y prépare son choix de baccalauréat (la série). La première avec l’année de terminale correspondent au cycle terminal. À la fin de ces 3 années, les élèves passent le baccalauréat général ou technologique.

Au lycée professionnel, les élèves peuvent préparer un CAP en deux ans. Ils peuvent encore pour quelques sections faire une seconde professionnelle puis une terminale BEP (Brevet d’études professionnelles) pour passer l’examen du BEP. Après ce dernier il est possible de rejoindre un BT (Brevet de technicien), remplacé progressivement par les baccalauréats professionnels (Bac Pro), en deux ans : dans ce cas, ils suivent une première professionnelle et une terminale professionnelle pour passer le baccalauréat professionnel. Les élèves peuvent également suivre une première d’adaptation en vue d’une terminale et d’un baccalauréat technologique. Depuis quelques années, le baccalauréat professionnel en 3 ans après la 3e se généralise, le champ professionnel de ces baccalauréats professionnels recouvrant les anciennes spécialités de BEP.

Prise en charge de la difficulté scolaire

Une des critiques de l'enseignement secondaire est qu'il reste une machine à trier les bons et les mauvais élèves. Ceci est en décalage avec la volonté affichée de conduire un nombre de plus en plus grand d'élèves aux portes de l'enseignement supérieur afin d'y acquérir les formations qualifiantes dont la société moderne a besoin[25]. Pourtant, divers modes de prise en charge de la difficulté scolaire existent au sein du Collège. Des PPRE peuvent ainsi être mis en place comme c'est le cas dans le cadre de l'enseignement primaire (voir plus haut).

Les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) accueillent des élèves en difficulté scolaire. L’orientation en enseignement général et professionnel adapté (EGPA) peut se faire par deux biais : soit la Commission départementale d’orientation (CDO)[26], soit la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)[27]. La Maison Départementale des Personnes Handicapées a pour mission d'informer, d'orienter et d'accompagner les personnes handicapées et leur famille. Dans cette seconde possibilité, il s'agit d'un élève ayant déjà un dossier à la MDPH (par exemple un élève venant de CLIS).

La scolarisation des élèves en situation de handicap

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 définit le handicap scolaire comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ».

Cette loi mentionne également que « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. ». Dorénavant, le droit juridique à la scolarisation est inscrit dans la loi.

Comme au primaire, on retrouve les différentes formes de scolarisation :

- La scolarisation en milieu ordinaire, avec ou sans aménagement (matériel, auxiliaire de vie scolaire).

- La scolarisation dans un dispositif d'intégration collective au collège : l'ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire). Celle-ci fonctionne comme une CLIS au collège. Des ULIS en lycée professionnel commencent à voir le jour.

- La scolarisation au sein d'un établissement spécialisé (de type IME, ITEP) permettant une prise en charge globale. Dans ces établissements, une pré-professionnalisation peut avoir lieu.

L'enseignement supérieur

Le baccalauréat est le premier diplôme (grade) universitaire bien qu’il couronne une scolarité secondaire[28]. Une fois obtenu, l’élève peut devenir étudiant. Il a la possibilité de choisir des études courtes et obtenir, en deux ans, un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie dans un secteur spécialisé du tertiaire ou technologique.

Les universités proposent des formations dans tous les domaines en vue d'obtenir une licence (Bac+3), un master (Bac+5) ou un doctorat (Bac+8) ou des diplômes spécialisés (professions de santé par exemple).

De nombreuses grandes écoles proposent des formations exigeantes et un diplôme prestigieux à bac+5. On peut y accéder directement après le bac ou après deux années de classes préparatoires et un concours. Certains grands établissements comme le Collège de France et le Conservatoire national des arts et métiers proposent des formations non diplômantes de très haut niveau.

Du début des années 1980 à la fin des années 1990, les effectifs de l’enseignement supérieur sont passés de 1,2 million à 2,1 millions[29].

Aujourd'hui, les universités françaises se heurtent à un fort échec des étudiants en premier cycle (environ 30% d'échec à la licence dans les formations généralistes), principalement parmi les étudiants issus d'un milieu modeste[30]. Une des causes de ces échecs est à rechercher dans la manière dont sont orientés les lycéens, surtout les plus faibles. Les filières courtes universitaires ou technologiques sont autorisées à sélectionner leurs élèves. Elles écartent donc les plus fragiles. Conçues au départ comme un débouché pour les élèves issus des filières technologiques et professionnels, elles accueillent jusqu'à deux tiers d'élèves issus des filières générales. Les premiers se rabattent donc sur les premiers cycles généralistes des universités pour lesquels ils sont peu préparés ce qui explique un échec massif mais sans surprise de ces étudiants, près de 80%[31]. En revanche, les élèves issus des filières secondaires généralistes, même dans le cadre d'un cursus non sélectif, obtiennent un diplôme à 80% dans la mesure où leur niveau est plus en adéquation avec les attentes du système universitaire.

La démocratisation des études supérieures n'a en rien modifié le taux de chômage des jeunes qui fluctue entre 20 et 25% pour les 16-25 ans[29]. L'idée s'est donc imposée que les diplômes supérieurs sont de simples marqueurs sociaux, enrichissants du point de vue personnel mais inefficaces au niveau de la société dans son ensemble. Mais les taux de chômage semblent des indicateurs trop simplistes[32]. En effet, il faut bien remarquer les jeunes de 16-24 ans exclus du marché du travail sont les moins diplômés ou n'ont commencé à chercher du travail que depuis quelques mois[33]. Il convient donc de mesurer le taux de chômage par niveau d'études.

Les débats actuels

Parmi les débats actuels figurent celui sur l'impact de la démocratisation ainsi que la question du libre choix des écoles et de l'autonomie des établissements. Ces questions sont fortement disputées et leur pertinence fait elle-même débat.

La démocratisation est-elle positive ?

La réforme du collège unique permettant à toute une classe d'âge de suivre le premier cycle du secondaire a commencé à la fin des années 1950 mais ne s'est achevée qu'à la fin des années 1980. Elle a été suivie par la démocratisation des études secondaires au lycée. En 1985, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation nationale lance le mot d'ordre : « 80% d'une classe d'âge au baccalauréat », objectif repris de manière presque identique par son successeur, René Monory et repris par la loi d'orientation scolaire de 1989 par Lionel Jospin, alors ministre de l'EN. S'ensuit une décennie de fort développement des lycées et des premiers cycles universitaires[34]. L'innovation la plus marquante de la période est la création du baccalauréat professionnel en 1987. Il permet aux titulaires d'un BEP ou d'un CAP de compléter leurs études secondaires et même d'envisager des classes post-bac. De 1987 à 1995, le nombre de bacheliers passe de 300 000 à 500 000. 40% de cet accroissement s'explique par le succès des bacs professionnels[35].

Cette démocratisation, très populaire parmi les classes sociales qui n'avait précédemment qu'un accès limité à ces diplômes, a suscité de nombreux reproches. Un des principaux consiste à dire qu'elle produirait l'inverse des effets escomptés, c'est-à-dire qu'elle accroîtrait les inégalités de destins entre les enfants des différents milieux sociaux. Les meilleurs élèves des milieux modestes seraient noyés dans la masse des élèves en difficultés et seraient incités à la médiocrité[36]. Les enquêtes menées à ce sujet infirment cette assertion[37]. Les enfants des milieux modestes ont profité de la démocratisation de l'enseignement supérieur dans les années 1980[38]. Mais les enfants des classes modestes sont également les plus nombreux à échouer dans les premiers cycles universitaires[39].

La deuxième critique est celle de la dévalorisation des diplômes. Pour Marie Duru-Bellat[40] les diplômes se dévaloriseraient au fur et à mesure que le nombre de diplômés augmenterait. Cette thèse n'a jamais été confirmée par les études. En outre, les plus formés ont de meilleurs salaires que les moins bien formés[41]. Enfin dans les années 1990, le taux de chômage des diplômés est resté trois fois inférieur à celui des non-diplômés alors que les différences entre les coûts d'embauche des diplômés et des non-diplômés est resté le même[42]. On peut expliquer ce phénomène par le fait que les emplois qui sont détruits sont en général peu qualifiés alors que les emplois créés requièrent une qualification[43]. Dans la même période la proportion d'emplois précaires augmente de 20% pour les diplômés et de 60% pour les non-diplômés[44]. En France comme ailleurs les tensions sur le marché du travail avantagent toujours les mieux formés[45].

La question du libre choix et de l'autonomie de l'école

Aujourd'hui, les gouvernements parlent de laisser le libre-choix aux parents en supprimant la carte scolaire. Il cherche aussi à favoriser l'autonomie des établissements qui permettrait de valoriser les bonnes pratiques[46]. Ces pratiques, déjà appliquées dans certains pays du monde sont aujourd'hui mises à l'honneur par le gouvernement au pouvoir en France[47].

Mais, d'après Éric Maurin, pour que la logique de marché soit efficace, il faudrait que les parents puissent juger de la capacité d'une école à faire progresser les élèves[48]. Or cette capacité est très difficile à évaluer. De ce fait, les parents sont attentifs aux résultats au brevet ou au baccalauréat alors que celle-ci reflète plus la composition sociale des établissements scolaires que leur faculté à faire réussir les élèves. Pour recruter les meilleurs élèves, les établissements développent des filières d'excellence : classes bilingues dès la sixième, sections européennes, options rares (russe par exemple)… .

De plus, l'assouplissement de la carte scolaire contribue à accroître de manière significative les inégalités sociales à l'école, puisque dans les faits, comme le démontre le sociologue Pierre Merle, ce sont les élèves issus des catégories sociales favorisées qui tirent réellement profit de cette mesure, car leurs parents sont mieux informés sur les possibilités que leur procure cette réforme. En revanche, les enfants appartenant aux couches populaires et scolarisés dans des établissement défavorisés, pâtissent de l'affaiblissement de la mixité sociale qui affecte ceux-ci.

Outre, l'effet pervers d'accroître les disparités de niveau scolaire liées à l'origine sociale, l'assouplissement de la carte scolaire favorise aussi une amplification des inégalités territoriales, amenant dans les pires cas à un processus de ghettoïsation des établissements les plus désavantagés.

Le bilan de cette réforme s'avère donc très préoccupant selon le sociologue, en raison de son impact néfaste pour les élèves les plus vulnérables et de ses répercussions délétères sur la société, dans la mesure où elle nuit à la justice sociale ainsi qu'à la cohésion sociale et territoriale.

Afin d'y remédier, le sociologue préconise des solutions telles que le renforcement de l'attractivité des établissements populaires, ce qui pourrait se concrétiser selon lui notamment par l'instauration d'options recherchées.

Les faiblesses de l'enseignement : école, collège et lycée

« Chaque année, quatre écoliers sur dix, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves lacunes : près de 200 000 d’entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en lecture, écriture et calcul ; plus de 100 000 n’ont pas la maîtrise des compétences de base dans ces domaines »[49].

Sur les 800 000 élèves d'une classe d'âge, 150 000 quittent l'enseignement primaire sans aucune formation scolaire, ce qui limite leurs perspectives d'avenir. Les élèves qui réussissent le mieux ne compensent pas cette faiblesse : les enquêtes internationales montrent que certains pays permettent à 15% des élèves d'accéder au meilleur niveau scolaire ; la France, elle, amène seulement 5% des élèves à ce niveau d'excellence[50]. Ces 15% de non-diplômés (pas de CAP, BEP, Bac…) sont destinés à subir un taux de chômage de 45%[51].[pas clair]

Le redoublement

Le redoublement est encore très courant en France. D'après l'étude PISA 2009, 38% des élèves de moins de 15 ans ont redoublé au moins une fois en France, contre 15% pour la moyenne des pays de l'OCDE[52]. Le redoublement est assez largement reconnu comme une pratique inefficace pour améliorer les résultats scolaires[53],[54]. Pourtant en collège, les effectifs déjà importants (28-30 élèves par classe, contre 24 dans les années 1970 à 1990) ne permettent souvent pas aux enseignants d'envisager des redoublements. Dans ces situations, le redoublement procède plutôt d'une demande de la famille.

Les rythmes scolaires

En primaire, les élèves ont en moyenne 24 heures de classe par semaine (depuis 2013, les professeurs des écoles doivent en outre consacrer 36 heures annuelles aux activités pédagogiques complémentaires destinées aux élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage[55]). Désormais, tout le territoire est soumis au même calendrier scolaire établi sur 4 jours, mais cela va à l'encontre des recommandations de l'Académie de médecine française[56]. Depuis la rentrée 2013, la réforme des rythmes scolaires impose le retour à la semaine de quatre jours et demi de travail.

En collège, les élèves ont 25 à 28 heures de cours (parfois plus en 4e et 3e selon les options choisies), et en lycée environ 30 à 40 heures (selon les options choisies)[57],[58]. L'année scolaire des écoles primaires françaises est limitée à 144 jours, ce qui en fait l'une des plus courtes du monde[59].

Les enseignants

Les enseignants ont un rôle majeur dans la réussite des élèves. L'Éducation nationale rémunère et affecte les enseignants en fonction de leur ancienneté. Les enseignants ne bénéficient pas de formation continue obligatoire. Les formations dont ils peuvent bénéficier sur demande dans le cadre du PAF (Plan Académique de Formation) sont courtes (1-2 jours sur une année) et ne comprennent pas de mise en situation. L'exercice de la profession est solitaire (faute de temps de concertation prévus dans les emploi du temps, ou de modalités pour ce faire) et parfois exigeant : il n'est désormais pas rare d'enseigner dans deux établissements différents la même année, et parfois même de devoir s'improviser enseignant d'une autre matière.

Autonomie et Statut des établissements : écoles, collèges et lycées

L’absence de statut pour les établissements nuit à leur bonne gestion comme à la mise en œuvre de projet et d'objectifs en phase avec les problèmes spécifiques de chaque établissement[53]. L'autonomie des établissements a quelque peine à s'exercer dans un système ou leurs budgets sont alloués par le rectorat dont les budgets sont eux-mêmes alloué par le ministère.

Inégalité des chances

L'OCDE note en 2012 que « la corrélation entre le milieu socio-économique et la performance [scolaire des élèves soumis au test PISA] est bien plus marquée que dans la plupart des autres pays de l’OCDE[3]. ».

Une étude réalisée par l'Insee sur la génération d'élèves entrée en classe de sixième en 1995 selon la catégorie socioprofessionnelle des parents montre qu'un enfant de parents inactifs a 25% de chance d'obtenir un baccalauréat, le taux monte à 50% pour un enfant d'employé et culmine à 90% pour un enfant de professeur. Un rapport de la Cour des comptes indique qu'en revanche un enfant d'ouvrier qualifié a neuf fois plus de chance de n'avoir aucun diplôme qu'un enfant de professeur[60],[61].

De plus, en dépit de la loi (voir plus haut), beaucoup de jeunes handicapés sont exclus illégalement du système scolaire, souvent sur décision d'un recteur ou d'un juge.

Les résultats de la France aux tests comparatifs PISA de 2012 entre systèmes éducatifs montre que l'écart de performances en mathématiques, entre les élèves les meilleurs (premier quartile) et ceux qui ont les moins bons résultats (dernier quartile), est le plus élevé de tous les « pays et économies » participants[62].

Inégalité des budgets au détriment des zones défavorisées

Les écoles collèges les mieux dotées financièrement sont situés en centre-ville et disposent de bien plus de budget, que ceux implantés en zones défavorisées. Les collèges situés en ZEP ont 17% de moins de budget que les collèges en centre ville[63].

Indicateurs nationaux

Les indicateurs tirés des évaluations nationales du socle commun ne sont pas fiables pour des raisons de méthode. Le niveau d’exigence attendu pour les « compétences de base » est bien moindre que le socle commun, ce que reconnaît le ministère de l’Éducation nationale. Les résultats de CEDRE donnent une image beaucoup plus fidèle des acquis des élèves que les indicateurs LOLF et ils sont cohérents avec les résultats de l’enquête PISA. On peut regretter qu’ils n’aient eu d’écho ni dans les milieux informés, ni dans l’opinion publique. Le moment est venu de confier à une agence d’évaluation indépendante la mise en œuvre d’un tel programme. Il est essentiel que les données concernant les résultats d’un système éducatif soient objectives et transparentes, donc incontestables[64].

Statistiques

Population scolaire

Populations scolaire de l'enseignement primaire et secondaire et de l'enseignement supérieur publics et privés en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-Mer[65].

- Premier degré

- Second degré

- Enseignement supérieur

Note : l'année 2011 incluse prend en compte la départementalisation de Mayotte.

| 2004/2005 [66] | 2006/2007 [67] | |

| Élèves, apprentis et étudiants (nombre total d'inscrits) | 15 004 400 | 14 972 847 |

| Nombre d'élèves des premier et second degrés (EN)

dont public dont écoliers dont collégiens (1er cycle et SEGPA) dont lycéens (2nd cycle général et technologique) dont lycéens professionnels (2nd cycle professionnel) |

12 125 700

10 098 000 6 585 500 3 305 500 1 515 500 719 200 |

12 062 139

10 039 955 6 644 108 3 207 181 1 491 184 719 666 |

| Nombre d’étudiants

dont universités (IUT compris) dont classes préparatoires aux grandes écoles dont sections de techniciens supérieurs (STS) et assimilées |

2 268 400

1 424 500 73 147 230 275 |

2 254 386

1 399 177 |

| Nombre d’apprentis (y compris CPA) | 383 000 | 424 354 |

| Autres (second degré agriculture et spécial santé) | 227 300 | 231 968 |

| Nombre de personnels | ||

| Écoles, collèges et lycées | 1 307 000 | 1 109 765 |

| Enseignants (y compris privé)

dont enseignants des établissements publics |

887 600

742 600 |

880 068

735 567 |

| Non-enseignants | 419 400 | 204 946 |

| Enseignement supérieur public | 145 600 | 145 933 |

| Enseignants | 88 800 | 89 698 |

| Non-enseignants | 56 800 | 56 235 |

| Nombre d’écoles, de collèges et de lycées (EN)

dont public dont écoles dont collèges dont lycées professionnels dont autres lycées, y compris polyvalents dont écoles régionales d’enseignement adapté |

68 012

59 041 56 628 6 988 1 702 2 614 80 |

67 077

58 205 55 667 7 011 1 696 2 623 80 |

| Dépense globale (État, collectivités territoriales, entreprises et ménages) pour l’éducation en milliards d’euros | 116,3 (2004) | 121,4 (2006) |

Comparaisons entre schémas des systèmes éducatifs français et étrangers

- Systèmes éducatifs français et québécois

- Systèmes éducatifs français et mauriciens

Notes et références

- ↑ Voir graphique : évaluation de la dépense intérieure d'éducation et de sa part sur le PIB. sur le site de Libération, consulté le 31 mars 2010.

- ↑ voir Graphique : comparaison de la structure du financement initial de la DIE en 1998 et 2008. sur le site de Libération, consulté le 31 mars 2010.

- 1 2 Résultats de la France aux tests PISA 2012 OCDE, France, PISA 2012 : faits marquants

- ↑ Niveau général de formation selon l'âge sur le site de l'Insee, consulté le 31 mars 2010.

- ↑ http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/27/l-espoir-d-une-hausse-du-niveau-des-eleves-en-primaire-s-eloigne_4426684_3224.html

- ↑ Christine Ducros, « La France malade de ses universités », dans Le Figaro du 03/10/2006, [lire en ligne]

- ↑ Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

- ↑ Éric Maurin, p 122

- ↑ Des syndicats de l’enseignement supérieur s’opposent à ce changement, alléguant que seuls des spécialistes d’une discipline sont à même de juger de la qualité de la recherche des enseignants-chercheurs à recruter, et méfiants de la possibilité donné aux présidents d’intégrer aux comités de sélection des représentants des entreprises privées[réf. nécessaire]

- ↑ Lire par exemple Olivier Godechot & Alexandra Louvet, 2008, « Le localisme dans le monde académique : un essai d’évaluation », La vie des idées.fr (consulté le 22 avril 2008)

- ↑ Pôle emploi recherche enseignants désespérément.

- ↑ Source : rapports d’audits consacrés à « La grille horaire des enseignements », cité dans Marie-Estelle Pech, Anne Rovan, « Éducation : la facture flambe, les notes stagnent » dans Le Figaro du 17/10/2006, [lire en ligne]

- ↑ regard sur l'éducation 2007-www.ocde.org

- ↑ http://www.oecd.org/dataoecd/42/56/35338328.xls

- ↑ base de données de l'OCDE. voir www.ocde.org

- ↑ étude de l'inserm, 2002

- ↑ Éric Maurin, p 233

- ↑ Éric Maurin, p 234

- ↑ Éric Maurin, p 235

- ↑ Éric Maurin, >p 236

- ↑ Éric Maurin, p 212

- ↑ Éric Maurin, p 215

- ↑ Éric Maurin, p 218

- 1 2 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73449

- ↑ Éric Maurin, p 232

- ↑ Enseignements élémentaire et secondaire sur le Bulletin officiel sur le site du Ministère de l'éducation, consulté le 31 mars 2010.

- ↑ Ministère du travail et de la solidarité et de la fonstion publique.

- ↑ Ministère de l'Éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid143/le-baccalaureat.html

- 1 2 Éric Maurin, p 129

- ↑ Éric Marin, p 249

- ↑ Éric Maurin, p 257

- ↑ Éric Maurin, p 130

- ↑ Éric Maurin, p 164

- ↑ Éric Maurin, 2007, p 132

- ↑ Éric Maurin, p 133

- ↑ Éric Maurin, p 153

- ↑ Éric Maurin, p 154

- ↑ Éric Maurin, p 155

- ↑ Éric Maurin, p 156

- ↑ Marie Duru-Bellat, L'inflation scolaire, Seuil, 2006

- ↑ Éric Maurin, pp 158-159

- ↑ Éric Maurin, p 196

- ↑ Éric Maurin, p 197

- ↑ Éric Maurin, p 202

- ↑ Éric Maurin, p 203

- ↑ Éric Maurin, p 221

- ↑ Éric Maurin, p 222

- ↑ Éric Maurin, p 226

- ↑ (fr) « L'école primaire P7 », sur http://www.hce.education.fr, 2007

- ↑ (fr) François Rachline, « Vaincre l'échec à l'école primaire (avant propos page P3) », sur www.institutmontaigne.org, 2007

- ↑ (fr) Cour des comptes, « Les résultats et les coûts de l'enseignement scolaire (L'éducation nationale face à l'objectif de la réussite de tous les élèves P7-10) », sur http://www.ccomptes.fr, 2010

- ↑ Rapport PISA 2009 http://www.oecd.org/pisa/pisainfocus/48391795.pdf

- 1 2 « Vaincre l'échec à l'école primaire (synthèse P5-11) », sur www.institutmontaigne.org, 2007

- ↑ Rapport PISA 2012 : http://www.oecd.org/fr/france/49623513.pdf

- ↑ Naïl Ver, Adeline Paul et Farid Malki, Professeur des écoles : droits, responsabilités, carrière, Retz Éditions, 2014

- ↑ Aménagement du temps scolaire et santé de l’enfant Académie nationale de médecine

- ↑ Présentation sommaire de propositions sur l’aménagement du temps scolaire à l’école primaire à partir des données de la chronobiologie et de la chronopsychologie par Hubert Montagner

- ↑ Les rythmes scolaires sur le site du ministère de l'Éducation nationale

- ↑ (fr) Cour des comptes, « Les résultats et les coûts de l'enseignement scolaire (La définition du temps scolaire P19-20) », sur http://www.ccomptes.fr, 2010

- ↑ (fr) Insee, « France, portrait social - édition 2012) », sur http://www.insee.fr, 2012

- ↑ (fr) Cour des comptes, « Les résultats et les coûts de l'enseignement scolaire (La gestion des parcours scolaire des élèves P20-22) », sur http://www.ccomptes.fr, 2010

- ↑ http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-france.pdf OCDE France Pise 2012 : faits marquants (page 12)

- ↑ (fr) Daniel Laurent AMICUS CURIAE, « Ecoles primaires en ZEP : faire plus et différemment p0-p3" », sur http://www.institutmontaigne.org, 2006

- ↑ (fr) Haut Conseil de l’Education, « Les indicateurs relatifs aux acquis des élèves (p0, p10, p17, p24) », sur http://www.hce.education.fr, 2011

- ↑ Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR DEPP et MENESR DGESIP-DGRI SIES), « Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche ; 1.2 La population scolaire et de l’enseignement supérieur : évolution » [xls], sur education.gouv.fr, (ISBN 978-2-11-138622-8, consulté le 23 juin 2015)

- ↑ L’Éducation nationale en chiffres, 2004-2005 Lire en ligne

- ↑ L’Éducation nationale en chiffres, 2006-2007 Lire en ligne

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des diplômes en France

- Répertoire national des certifications professionnelles

- Éducation artistique et culturelle en France, Enseignement artistique spécialisé en France et Écoles d'art en France

- Enseignement professionnel

- Formation par alternance

- Formation professionnelle continue en France

- Greta

- Institution scolaire

- Mouvements universitaires de 2007-2009 en France

- Droits des élèves dans l'enseignement secondaire français

- Réserve citoyenne Éducation nationale

Liens externes

- Ministère de l'Éducation nationale

- Office national d'information sur les enseignements et les professions

- Éduscol, site pédagogique du ministère de l'Éducation

- « Le système éducatif », par le site du ministère (caractéristiques essentielles du système éducatif)

- Information sur l'éducation en France, OCDE - Contient des indicateurs et de l'information sur la France et comment elle se compare aux autres pays de l'OCDE et en dehors de l'OCDE (en anglais)

- Diagramme du système éducatif français, OCDE - Montrant les âges typiques et conformément à la Classification Internationale Type de l’Education – CITE, édition 1997. Aussi en anglais

- Portail de l’éducation

- Portail de la France