Histoire de l'Inde

L'histoire de l'Inde est particulièrement riche et se divise en trois grandes ères :

- Des origines à l'Empire moghol (dynasties musulmanes venues de Perse et d'Afghanistan), dominant jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.

- La période coloniale britannique (1750-1947), l'Empire britannique des Indes comprenant alors le Bangladesh et le Pakistan actuels,

- Depuis l'indépendance de l'Inde (1947-).

Depuis 1947, l'histoire de l'Inde est dominée par des conflits répétés avec le Pakistan (les trois guerres indo-pakistanaises de 1947-1949, 1965 et 1971), par la domination intérieure du Parti du Congrès (ancien parti de Nehru et Gandhi), et par des tensions religieuses récurrentes entre hindous et musulmans (émeutes de 1992 et de 2002).

Du IIe millénaire av. J.-C. au Moyen Âge indien

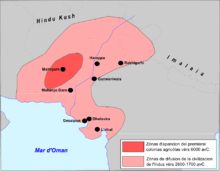

Civilisation de la vallée de l'Indus

L'Inde connaît une civilisation continue depuis XVIe siècle av. J.-C., depuis que les habitants de la vallée de l'Indus ont développé une culture urbaine fondée sur l'agriculture et le commerce par mer et peut-être par terre avec la Mésopotamie.

Cette civilisation connaît un déclin entre le XIXe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle av. J.-C., probablement en raison des changements écologiques.

Civilisation védique

Cette période est particulièrement mal connue et reste sujette à débats. Durant le IIe millénaire av. J.-C., il est probable[1] que des tribus de pasteurs parlant une langue indo-européenne envahissent le sous-continent à partir du nord-ouest. En s'installant dans la vallée gangétique, elles assimileraient les cultures précédentes.

Antiquité et Moyen Âge indien

La carte politique de l'Inde antique et médiévale est composée de royaumes innombrables aux frontières fluctuantes. Aux IVe et Ve siècles, le nord de l'Inde est unifié sous la dynastie des Gupta. Cette période est considérée en Inde comme un âge d'or, la civilisation hindoue ayant atteint un apogée inconnu jusqu'alors.

La période indo-musulmane

Conquête musulmane

La conquête musulmane débute en 712 avec la prise du Sind par Muhammad ibn al-Qasim qui l'établit comme sa base stratégique[2]. La poursuite de l'invasion dans le Nord de l'Inde échoue pendant trois siècles face aux troupes des rois hindous[2].

Sultanat de Delhi

Aux Xe et XIe siècles, des Turcs et des Afghans envahissent l'Inde et établissent des sultanats. Du XIe siècle au XVe siècle, l'Inde du Nord est dominée par les sultans turco-afghans (sultanat de Delhi), et l'Inde méridionale par les dynasties hindoues Chola et du Vijayanagar. Durant cette période, les deux mondes - l'hindou dominant et le musulman conquérant - se mélangent et connaissent des influences culturelles croisées.

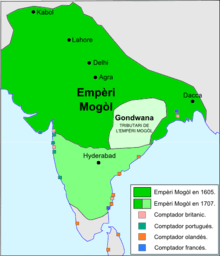

L'Empire Moghol

Cet empire est fondé en Inde par Babur, le descendant de Tamerlan, en 1526, lorsqu'il défait Ibrahim Lodi, le dernier sultan de Delhi à la bataille de Pânipat.

La période marathe

Comme son nom l'indique, l'Empire marathe, sursaut hindouiste contre le pouvoir des Moghols, trouve son origine dans la région qui forme maintenant l'État du Maharashtra. Au XVIIe siècle, Shivaji dirige une rébellion contre l'empire Moghol. Sous son règne et sous celui de son fils Sambhaji, le territoire marathe s'étend sur la vallée du Gange et une grande partie de l'Inde centrale. Après la mort de Shivaji, Aurangzeb marche sur le Dekkan avec l'intention d'en finir avec l'Empire marathe. Neuf années de guerre s'ensuivent qui s'achèvent par la capture de Sambhaji et sa mise à mort. Son frère cadet, Rajaram, lui succède et cherche à venger la mort de son aîné durant les dix années qui suivirent, jusqu'à sa propre mort. Sa veuve déplace la capitale de l'empire à Kolhapur et continue son combat.

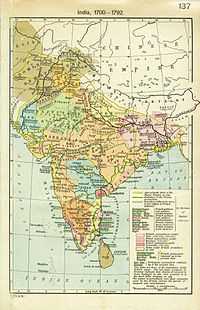

La période coloniale britannique (c.a. 1750-1947)

Voir articles détaillés : Domination de la Compagnie britannique des Indes orientales en Inde, Raj britannique et Mouvement pour l'indépendance de l'Inde.

L'administration par la Compagnie anglaise des Indes orientales (1600-1857)

Le premier avant-poste anglais en Asie du Sud est établi en 1619 à Surat sur la côte du nord-ouest de l'Inde. Plus tard au cours du même siècle, la Compagnie anglaise des Indes orientales ouvre des comptoirs de commerce permanents à Madras, Bombay et Calcutta, sous la protection des dirigeants indigènes.

En 1757, les troupes de la Compagnie anglaise des Indes orientales prennent le contrôle du Bengale dont ils pillent le trésor. Les Britanniques monopolisent le commerce. Les artisans bengalis sont obligatoirement rattachés aux manufactures de la Compagnie, et doivent remettre la production à des prix minimum. Parallèlement, les impôts augmentent fortement. On peut imputer à ce système la famine de 1769-1770, durant laquelle auraient péri de 7 à 10 millions de Bengalis.

Les Britanniques accroissent ensuite leur influence jusqu'à contrôler, vers 1850, la majeure partie du territoire de l'Inde actuelle, le Pakistan et le Bangladesh. La pénétration britannique, qui commence en 1765 au Bengale, est toutefois lente et progressive. Des États musulmans demeurent en place pendant longtemps (Muhammad Bahâdur Shâh, l'empereur moghol, à New Delhi, reste en place jusqu'à la révolte des Cipayes en 1857-58 — il reste nominalement le souverain de l'Inde [3]; le Nawab d'Arcot (en) et l'Awadh gardent leur autonomie jusqu'au milieu du XIXe siècle ; Hyderâbâd, Bhopal, Rampur, Bahawâlpur demeurent en place jusqu'en 1947[3]).

Le Royaume-Uni n'interfère guère dans la sphère religieuse[3]. Toutefois, en 1772, il remplace le système des qadis, les juges musulmans, par des tribunaux généralement présidés par des Britanniques[3]. Jusqu'en 1864, il reste assisté par un mufti qui l'informe du droit musulman[3]. De plus, le droit pénal musulman reste appliqué à tous, en tant que droit du lieu, pendant une soixantaine d'années [3], bien qu'il soit réformé dans les aires d'influence britanniques[4]. Les Britanniques recréent alors, à Madras et à Calcutta, à la fin du XVIIIe siècle, les madrasas, écoles juridico-religieuses musulmanes, qui n'existaient plus depuis le XVe siècle[3]. Ils avaient en effet besoin de former le personnel administratif et judiciaire pour appliquer le droit musulman en vigueur[3]. Pour ce qui concerne le statut personnel, on applique aux hindous le droit hindou.

Après l'éclatement de l'empire moghol, en 1707, qui se fragmente sous les invasions musulmanes (Iraniens et Afghans) et hindoues (Marathes), on assiste, pendant le XVIIIe et XIXe siècles, à une période d'expansion économique et de renouveau du soufisme ainsi que de la pensée politique et juridique[3]. L'ijtihâd (interprétation) est rouvert[3], avec un intérêt marqué pour Gazâlî (XIe siècle) et Ibn Tamiyya (XIIIe siècle)[3], apparenté à l'école juridique hanbalite. Les échanges avec La Mecque et les écoles du Yémen se multiplient ; Shah Waliullah ad-Dehlawi, réformateur religieux, est l'un des nombreux pèlerins-étudiants à faire le hajj[3]. Un tournant important a lieu en 1808, avec l'importation du néowahhabisme[Par qui ?][réf. nécessaire] et l'intérêt nouveau des oulémas pour les basses castes, celles-ci étaient jusqu'alors l'objet de l'attention des fakirs appartenant à des confréries soufies hétérodoxes[3].

L'Empire britannique des Indes (1858-1947)

À la suite d'une rébellion, en 1857, menée par des soldats indiens révoltés, en Inde du Nord, le Parlement britannique transfère le pouvoir politique de la Compagnie des Indes orientales à la couronne. Dorénavant, le Royaume-Uni administre directement la majeure partie de l'Inde, tout en contrôlant le reste par des traités signés avec les dirigeants locaux.

Vers la fin du XIXe siècle, des premières mesures d'autonomie sont prises concernant l'Inde britannique avec la nomination des conseillers indiens auprès du vice-roi britannique et l'établissement des conseils provinciaux comprenant des membres indiens ; les Britanniques élargissent ensuite la participation aux conseils législatifs. À partir de 1920, Mohandas K. Gandhi transforme le Parti du Congrès (Indian National Congress) en un mouvement de masse combattant la domination coloniale britannique.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les troupes de l'Indian Army participent à toutes les phases du conflit sous la bannière britannique. Un leader nationaliste, Subhash Chandra Bose, en désaccord avec Gandhi et partisan de la lutte armée contre les britanniques, obtient le soutien de l'Allemagne nazie, puis de l'Empire du Japon. Il fonde à Singapour avec l'aide des Japonais le Gouvernement provisoire de l'Inde libre. Ses troupes, l'Armée nationale indienne, participent en 1944 à l'Opération U-Go, offensive menée en Inde par les Japonais, qui se solde par un échec.

Après la guerre, le mouvement de Gandhi réussit à obtenir l'indépendance en utilisant comme armes la non-violence et les campagnes de désobéissance civile.

L'Inde indépendante (1947-)

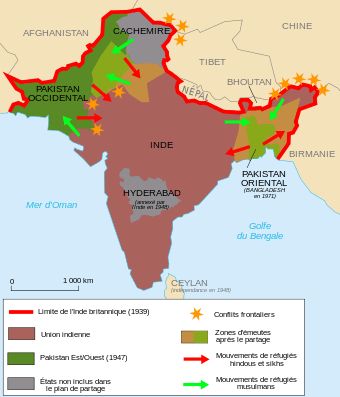

La Partition et les premières années

Les 14 et , l'Empire britannique des Indes est divisé en deux dominions indépendants : l'Union indienne et le Pakistan. Cette partition, qui fait suite aux tensions communautaires et à la campagne de la Ligue musulmane pour un État musulman, est finalement acceptée par le Congrès national indien en dépit de l'opposition de Gandhi. Elle entraîne le déplacement de 12 millions de personnes, dont des hindous et des sikhs qui se retrouvent en territoire pakistanais et rejoignent le territoire de l'Union indienne. De même, des musulmans demeurant en Inde rejoignent le Pakistan nouvellement créé. Les violences entre communautés accompagnent ces déplacements et font plusieurs centaines de milliers de morts au Pendjab et au Bengale, les deux provinces divisées par la Partition. Les massacres cessent en septembre, grâce aux efforts du Mahatma Gandhi qui se lance dans une grève de la faim à Calcutta.

Les accords menant à l'Indépendance prévoient d'attribuer les provinces de l'Empire des Indes entre l'Inde et le Pakistan (seuls le Pendjab et le Bengale sont divisés) et laissent aux États princiers le choix de devenir indépendant ou de rejoindre l'un des deux dominions. Sous l'égide de Sardar Vallabhbhai Patel, le nouveau gouvernement indien s'emploie à convaincre les princes des États situés sur son territoire de rejoindre l'Union indienne. Ces négociations sont fructueuses, à l'exception de trois États:

- le Junagadh, dont la population est majoritairement hindoue mais le prince musulman, décide de rejoindre le Pakistan alors que son territoire est entièrement enclavé dans celui de l'Union indienne. Après un plébiscite en décembre 1947, l'État rejoint finalement l'Inde.

- l'État princier d'Hyderabad, situé en plein cœur de l'Inde, est intégré de force à l'Union indienne par l'intervention de l'armée en septembre 1948, Opération Polo.

- l'État du Cachemire, dans le nord, devient la cause de la première guerre indo-pakistanaise entre 1947 et 1949. Celle-ci fait suite à l'invasion du Cachemire par des troupes tribales venues du Pakistan ayant poussé le maharaja hindou de cet État majoritairement musulman à solliciter l'aide militaire de l'Inde en échange de son intégration. Finalement, un cessez-le-feu proposé par les Nations unies est accepté, laissant à l'Inde le contrôle des deux-tiers du territoire de l'État. Cependant le référendum prévu par le cessez-le-feu n'a toujours pas eu lieu et le Cachemire reste aujourd'hui le principal sujet de discorde entre l'Inde et le Pakistan.

Dans les années qui suivent, l'Inde accueille plus d'un million de réfugiés fuyant les violences communautaires du Pakistan oriental. À la suite de cet épisode, Jawaharlal Nehru et Liaquat Ali Khan, les Premiers ministres de l'Inde et du Pakistan, signent un pacte par lequel les deux nations s'engagent à protéger leurs minorités respectives.

Le , l'Assemblée constituante adopte le projet de Constitution rédigée sous l'égide de B. R. Ambedkar : l'Inde devient alors une république démocratique et fédérale. La Constitution entre en vigueur le et Rajendra Prasad est élu premier Président de la République d'Inde.

Nehru au pouvoir (1950-1964)

Les premières élections de la nouvelle république ont lieu en 1952. Le Congrès national indien, fer de lance du mouvement pour l'indépendance, remporte une large victoire. Le pandit Jawaharlal Nehru est reconduit au poste de Premier ministre de l'Inde. Il est réélu en 1957 et 1962.

De nombreuses réformes sont mises en place par Nehru, notamment la création du Code civil hindou, reconnaissant plus de droits aux femmes, la promotion de l'éducation primaire, la création des Instituts indiens de technologie. Nehru est partisan d'une économie socialiste et l'industrialisation est encouragée par des plans quinquennaux. Les industries de l'acier, de l'aviation, des mines, des chantiers navals, de l'électricité sont nationalisés. Un salaire minimum est introduit pour les ouvriers, les paysans sont exonérés d'impôts et une importante réforme agraire est mise en place. De grands travaux sont lancés : barrages, routes, canaux d'irrigation, centrales électriques...

En 1956 est adopté le States Reorganisation Act qui pose les bases de la réorganisation des États indiens en fonction des frontières linguistiques. Le Kerala (malayalam) et l'Andhra Pradesh (telougou) sont détachés de la province de Madras (tamoul). En 1960, le Gujarat et le Maharashtra sont créés à partir de l'ancienne province de Bombay. Les zones hindiphones du Pendjab sont détachés en 1966.

Sur le plan de la politique étrangère, Nehru est à l'origine du mouvement des non-alignés. Il tente de maintenir des relations équilibrés entre l'Union soviétique et les États-Unis et encourage l'implication de la Chine communiste sur la scène internationale. Il s'oppose à l'intervention de la France, du Royaume-Uni et d'Israël contre l'Égypte de Nasser sur la question du Canal de Suez. Il visite le Pakistan en 1953, mais la question du Cachemire empêche les relations entre les deux pays de se normaliser. En 1960, l'Inde envahit la colonie portugaise de Goa. En 1962, la Chine traverse la frontière indienne dans les territoires de l'Himalaya. La courte guerre sino-indienne est un échec cuisant pour l'armée indienne qui affecte grandement Nehru.

Jawaharlal Nehru meurt le .

La dynastie des Nehrus: Indira et Rajiv Gandhi (1964-1989)

Après la mort de Nehru, Lal Bahadur Shastri lui succède comme Premier ministre. Une seconde guerre indo-pakistanaise a lieu en 1965 à propos du Cachemire. Shastri meurt en 1966 et il est remplacé par la fille de Nehru, Indira Gandhi.

Indira Gandhi (1966-1977)

Indira Gandhi gagne une majorité réduite pour le Congrès aux élections de 1967. Elle doit affronter l'opposition de l'aile droite de son parti, emmené par le vice-premier ministre Morarji Desai. Elle adopte un programme socialiste afin de regagner en popularité : elle met fin aux privilèges des anciens princes, nationalise les banques. Lorsque le Congrès décide de l'exclure en 1969, elle fait scission et recrée son propre Congrès, le Congrès (R) pour Ruling, reconnu comme le parti légitime par la Commission électorale indienne.

Après une nouvelle guerre indo-pakistanaise, durant laquelle l'Inde soutient avec succès l'indépendance du Bangladesh, Indira Gandhi est massivement réélue lors des élections de 1971. En 1974, l'Inde teste sa première bombe atomique. Le gouvernement soutient la Révolution verte qui, alors que la population indienne dépasse les 500 millions de personnes dans les années 1970, permet à l'Inde de devenir auto-suffisante sur le plan alimentaire.

En 1975, devenue impopulaire en raison de la situation économique et prise dans une affaire de fraude électorale, Indira Gandhi proclame l'état d'urgence : les libertés publiques sont suspendues, les opposants politiques emprisonnés. La fin de l'agitation politique et la répression permettent au gouvernement d'adopter un plan économique de stimulation de la production industrielle et agricole. Mais les abus sont nombreux : des personnes sont stérilisées de force, les arrestations sont arbitraires, des prisonniers sont torturés...

En janvier 1977, Indira Gandhi convoque de nouvelles élections et relâche les prisonniers politiques. L'opposition s'unit et forme le Janata Party et, en mars, le Congrès est sévèrement défait. Pour la première fois, un non congressiste, Morarji Desai, devient Premier ministre.

L'interlude du Janata (1977-1980)

Le gouvernement issu du Janata Party met fin à l'état d'urgence et à la censure de la presse et revient sur les mesures controversées prises par le gouvernement d'Indira Gandhi. La Constitution est modifiée pour rendre plus difficile le recours à l'état d'urgence et assurer l'indépendance de la justice. Le nouveau gouvernement pousse les États encore contrôlés par le Congrès (R) à convoquer de nouvelles élections : le Congrès est battu partout et le Janata Party prend le pouvoir dans sept États supplémentaires.

L'Inde se rapproche de la Chine et le ministre des affaires étrangères Atal Bihari Vajpayee se rend à Pékin en 1979. Jimmy Carter devient le premier président des États-Unis à se rendre en Inde. Cependant, le gouvernement du Janata refuse toujours de signer le traité de non-prolifération nucléaire.

Sur le plan économique, le gouvernement rencontre des difficultés : si une ouverture de l'économie vers les investissements étrangers s'amorce, le chômage et la pauvreté restent importants.

Les procès intentés contre les responsables de l'état d'urgence, dont Indira et Sanjay Gandhi eux-mêmes sont infructueux et donnent l'impression d'un acharnement judiciaire. L'union entre les membres du Janata, issus d'idéologies politiques très différentes, se fissure rapidement. En 1979, Desai est obligé de démissionner et il est remplacé par Charan Singh. Mais celui-ci ne dispose plus de la majorité à la Lok Sabha et, après le refus du Congrès de négocier une participation au gouvernement, de nouvelles élections sont convoquées en 1980.

Le retour du Congrès : Indira et Rajiv Gandhi (1980-1989)

En janvier 1980, le Congrès national indien remporte les élections et Indira Gandhi redevient Première ministre. Cependant, le gouvernement est contraint de s'occuper de tensions dans l'Assam et au Pendjab. Dans cet État, des militants du Khalistan réclament la création d'un État sikh. Réfugiés avec des armes dans le Temple d'Or d'Amritsar, le lieu le plus saint du sikhisme, ils sont délogés par l'Opération Bluestar ordonnée par Indira Gandhi et qui fait de nombreuses victimes. En 1984, un des gardes du corps sikh d'Indira Gandhi l'assassine, ce qui provoque d'importantes violences communautaires qui causent la mort de près de 3000 personnes.

Rajiv Gandhi, le fils ainé d'Indira, lui succède comme Premier ministre. Il remporte en 1984 la plus large victoire électorale du Congrès, avec 415 sièges sur 545. Rajiv Gandhi entreprend de libéraliser l'économie indienne. Il favorise la recherche et encourage l'industrie des télécommunications et lance un programme spatial. En 1987, il signe un accord avec le gouvernement du Sri Lanka : l'armée indienne intervient pour désarmer la rébellion tamoule sur l'île. Cependant, les troupes indiennes sont accusées d'exactions sur les civils. Par ailleurs, sa politique économique provoque le mécontentement d'une partie de la population qui n'en profite pas, alors que le chômage reste élevé. En 1989, le scandale Bofors éclate, révélant la corruption au plus haut niveau du gouvernement.

La fin de l'hégémonie du Congrès (1989-)

Le Janata Dal (1989-1991)

En 1989, le Congrès de Rajiv Gandhi arrive en tête aux élections mais reste très loin de la majorité absolue. V. P. Singh devient alors Premier ministre et parvient à construire une majorité avec le Janata Dal et le soutien extérieur du Bharatiya Janata Party et des partis de gauche. Singh rend visite au Temple d'Or et commence à mettre en œuvre le rapport Mandal sur l'attributions de quotas aux basses castes. Ces quotas, controversés, font chuter le gouvernement et Singh est remplacé par Chandra Shekhar qui obtient le soutien du Congrès pour gouverner. Mais ce soutien ne dure pas et de nouvelles élections sont convoquées pour 1991.

L'ère des coalitions (1991-)

Pendant la campagne électorale de 1991, Rajiv Gandhi est assassiné lors d'un attentat suicide organisé par les Tigres tamouls. Le Congrès remporte 244 sièges et met en place une coalition : P. V. Narasimha Rao devient Premier ministre. Sous son mandat, la libéralisation économique s'accélère, sous l'égide notamment du ministre des finances Manmohan Singh. Le paysage politique indien évolue également et les partis régionaux ou de caste prennent de plus en plus d'importance. Les tensions communautaires sont relancées en 1992 par la démolition de la mosquée d'Ayodhya par un groupe de fanatiques hindous soutenus par le Bharatiya Janata Party. Dans les derniers mois de son mandat, le gouvernement Rao est affaibli par plusieurs scandales de corruption et le Congrès perd lourdement les élections de 1996.

Le Bharatiya Janata Party (BJP) devient le principal parti politique de la Lok Sabha, mais son leader Atal Bihari Vajpayee ne parvient pas à rester Premier ministre plus de 13 jours, faute de majorité. Comme les partis souhaitent éviter de nouvelles élections, un Front Uni est constitué regroupant 14 partis politiques dirigé par le Janata Dal. H.D. Deve Gowda devient Premier ministre mais doit démissionner moins d'un an plus tard, ayant perdu le soutien du Congrès. Inder Kumar Gujral le remplace pour un Front Uni élargi à 16 partis mais, en novembre 1997, le Congrès retire à nouveau son soutien et de nouvelles élections ont lieu début 1998.

Après les élections, Atal Bihari Vajpayee redevient Premier ministre d'un gouvernement dirigé par le BJP. Il conduit de nouveaux essais nucléaires souterrains, ce qui provoque des sanctions économiques de la part des États-Unis et du Japon. En avril 1999, la coalition du BJP se divise et Vajpayee convoque de nouvelles élections à l'issue desquelles il crée l'Alliance démocratique nationale (NDA) autour de son parti. Le gouvernement de la NDA dure cinq ans durant lesquels il doit affronter une recrudescence du terrorisme et des scandales liés à ses liens avec des intégristes hindous.

En 2004, à la surprise générale, le Congrès, présidé désormais par Sonia Gandhi, la veuve de Rajiv, arrive en tête. En raison d'une polémique autour de son origine italienne (bien qu'elle soit citoyenne indienne), elle renonce à devenir Premier ministre et pousse Manmohan Singh à accepter le poste. Il dirige un gouvernement de coalition de centre-gauche appelé l'Alliance progressiste unie (UPA). En 2009, l'UPA remporte à nouveau les élections et accroit sa majorité à la Lok Sabha mais en 2014, le BJP mené par Narendra Modi remporte les élections législatives.

L'Inde dans les relations internationales depuis 1947

- 1947-1949 : Première guerre indo-pakistanaise à propos du Cachemire.

- 1955 : Conférence de Bandung, création du mouvement des non-alignés

- 1962 : Guerre sino-indienne, défaite de l'Inde à propos des frontières de l'Himalaya

- 1965 : Deuxième guerre indo-pakistanaise à propos du Cachemire.

- Décembre 1971 : Troisième guerre indo-pakistanaise ; le Pakistan Oriental devient le Bangladesh avec l'aide militaire de l'Inde.

- 18 mai 1974 : Essai nucléaire indien au Rajahstan.

- Octobre 1975 : Incidents frontaliers avec la Chine.

- 1987-1990 : Intervention de l'armée indienne contre les séparatistes tamouls au Sri Lanka, qui se solde par un échec et un retrait en 1990

- 1988 : Intervention armée de l'Inde aux Iles Maldives pour empêcher un coup d'État

- 1994 : Une résolution des deux chambres du parlement indien refuse de l'autonomie de l'État du Jammu-et-Cachemire.

- 1997 : Affrontements entre troupes indiennes et pakistanaises, en août, à la frontière du Jammu-et-Cachemire dans la région de Kargil.

- Mai 1998 : L'Inde et le Pakistan se dotent successivement de l'arme nucléaire à la suite d'essais nucléaires souterrains.

- Source : « Inde-Pakistan : de la crise au dialogue ? » Rapport d'information du Sénat fait au nom de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à la suite d'une mission effectuée du 3 au 10 mars 2002 en Inde et au Pakistan

Notes et références

- ↑ Thapar 2002 : évoque cette « invasion » et parle de locuteurs Indo-Aryens, en évoquant cette période. En particulier lorsqu'elle traite du cimetière de la culture H (p. 86) où certains artefacts différents de ceux d'Harappa. Elle remarque que certains liens ont été faits avec la vallée de la Bolan et les confins indo-iraniens et plus loin jusqu'en Afghanistan et en Iran, bien que les artefacts en question diffèrent. Elle remarque aussi que les squelettes trouvés à Mohenjo-daro, qui avaient été interprétés comme les indices d'une invasion, après étude détaillée, ont été réinterprétés comme des morts de malnutrition. Les quelques morts de mort violente ne sont que des signes de troubles locaux liés au déclin de cette culture urbaine (p. 87). Le deuxième millénaire a vu une activité le long de la frontière nord-ouest avec des chariots et des chevaux, lesquels étaient nouveaux dans le subcontinent, et des allées et venues occasionnelles sur cette frontière (p. 88).

- 1 2 Jean-Pierre Duteil, L'Asie aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Ophrys, , 160 p. (ISBN 2-7080-0987-7, lire en ligne), p. 9-11

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Marc Gaborieau. « Les oulémas/soufis dans l'Inde moghole : anthropologie historique de religieux musulmans », in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1989, no 5, p. 1185-1204. [lire en ligne].

- ↑ David Annoussamy, Le droit indien en marche, Société de législation comparée, 2001, chap. III, « La codification dans l'Inde moderne », p. 41-53

Annexes

Bibliographie

- Geneviève BOUCHON, Marc GABORIEAU, Christophe JAFFRELOT, Claude MARKOVITS, Eric MEYER, Jacques POUCHEPADASS, Jacques WEBER (sous la direction de Claude Markovits): Histoire de l'inde moderne 1480-1950, 727 pages, FAYARD 1994.(ISBN : 2-213-59203-9.)

- Jacques Dupuis, Histoire de l'Inde, 2e éd., Éditions Kailash, 2005, 406 p., (ISBN 2-84268-122-3)

- Alain Daniélou, Histoire de l'Inde, Fayard, 1983, 660 p.

- (en) Sucheta Mahajan, Independence and partition : The Erosion of colonial power in India, New Delhi [u.a.] : Sage, 2000, (ISBN 0-7619-9367-3)

- (de) Michael Mann: Geschichte Indiens vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Schöningh Verlag (UTB), Paderborn, 2005, (ISBN 3-8252-2694-8).

- (en) Majumdar, Raychaudhuri, Kaukinkar Datta, An Advanced History of India, Macmillan, 1960, (ISBN 0-333-90298-X)

- (en) Ramesh Chandra Majumdar: The History and Culture of the Indian People, Bombay, 1951–1977

- (en) Basham, A. L., ed. The Illustrated Cultural History of India (Oxford University Press, 2007)

- (en) Elliot, Henry Miers; John Dowson (1867–77). The History of India, as told by its own historians. The Muhammadan Period. London: Trübner and Co.

- (en) Romila Thapar, Early India : From the Origins to AD 1300, Londres, Penguin,

- Essais

- Jawaharlal Nehru, La Découverte de l'Inde (Éditions Philippe Picquier, 2002 [1945]), 660 p., (ISBN 2-87730-619-4)

- Guy Sorman, Le Génie de l'Inde (LGF Poche, 2007 [2002]), 333 p., (ISBN 2-253-12020-0)

- Éric Paul Meyer, Une histoire de l'Inde : Les Indiens face à leur passé, Albin Michel, , 357 p. (ISBN 978-2-226-17309-6)"[...]En montrant les enjeux considérables mobilisés par les différentes interprétations de cette histoire, ce livre nous aide à comprendre l'un des acteurs majeurs de la mondialisation".

- Sur l'histoire des relations franco-indiennes

- Jacques Weber, dir., Les Relations entre la France et l'Inde de 1673 à nos jours (Les Indes Savantes, 2002), (ISBN 2-84654-025-X)

- Jean-Marie Lafont, La Présence française dans le royaume sikh du Pendjab (1822-1849) (École Française d'Extrême-Orient ed., 2005), 553 p., (ISBN 2-85539-768-5)

- Samuel Berthet, Inde-France (1870-1962): enjeux culturels (Institut français de Pondichéry ed., 2006), 676 p., ISSN 0971-3085

- Jacques Weber, Compagnies et comptoirs de l'Inde des Français, XVIIe ‑ XXe siècles (Bibliothèque d'histoire d'outre-mer, 2004), 131 p., (ISBN 2-85970-016-1)

Articles connexes

- Chronologie de l'Inde, de l'indépendance à nos jours

- Histoire du Pakistan

Liens externes

- (fr) Dossier de la Documentation Française sur les relations Inde-Pakistan

- Textes sur l'Inde Cliotexte.

- Portail de l’histoire

- Portail de l’Inde