Fakir

|

|

Cet article est une ébauche concernant le monde indien. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

|

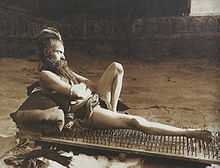

Un fakir ou faquir[1] est un ascète soufi (mouvement de spiritualité de l'islam) dans le sous-continent indien. Ce mot d'origine arabe (faqīr qui signifie « pauvre »[2]) devient fuqarā’ au pluriel. Ce mot a un sens proche du mot persan derviche[3], signifiant « mendiant », avec lequel il est parfois confondu.

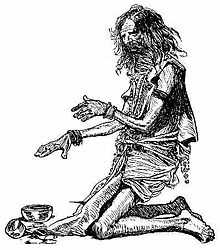

Le terme est notamment employé pour désigner des individus qui réalisent des actes semblant magiques ou surhumains. Dans l'imaginaire occidental, ils sont communément associés aux planches à clous, à la lévitation et, parfois, au charme de serpents.

En Occident, le mot est parfois utilisé pour désigner un mystique hindou comme les sâdhu, voire certains saltimbanques et acrobates orientaux, sans aucune référence ou différence religieuse.

En ourdou et en hindî, le mot est de plus en plus employé pour désigner les pauvres, les mendiants. Shirdi Sai Baba employait le terme de fakir pour nommer Dieu. Ce qui doit être pris au sens figuré.

En bande dessinée

Lors de ses aventures, Tintin rencontre trois fakirs : le premier, anonyme, intervient dans Les Cigares du pharaon et fait partie d'un gang de trafiquants de stupéfiants contre lequel lutte Tintin ; personnage maléfique, ses dons de fakir le rendent difficile à neutraliser ; le deuxième, nommé Cipaçalouvishni, apparaît dans l'album suivant, Le Lotus bleu ; il est présenté à Tintin par le maharadjah de Rawajpoutalah chez qui il donne un petit spectacle pour montrer ses dons. Enfin, le troisième et dernier, portant le nom de « Ragdalam le fakir » apparaît dans l'album Les 7 Boules de cristal où, accompagné d'une voyante, « madame Yamilah », il procède à un tour de prestidigitation. Ce dernier personnage est inspiré d'un fakir ayant réellement existé, Tahra-Bey, qui s'est produit en France et dans le monde à partir du milieu des années 20[4].

Notes et références

- ↑ Fakir, en arabe : faqīr, فقیر, lit. « pauvre » ; plur. : fuqarāʾ, فقراء

- ↑ Malek Chebel, « Dictionnaire des symboles musulmans » version poche, Éditions Albin Michel, coll. Spiritualités Vivantes, Paris 2001, p.159.

- ↑ Derviche, en persan : derwiš, درويش, « mendiant », passé à l'arabe : darwīš, دَرويش et au turc ; derviş.

- ↑ Dominique Maricq, « Hergé et le Docteur-Fakir », La revue Hergé, Éditions Moulinsart, no 6, , p. 18-19

Articles connexes

- Portail de l’Inde

- Portail de l’islam