Volapük

| Volapük Volapük | |

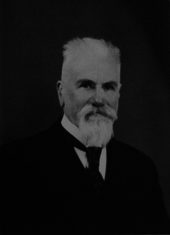

| Auteur | Johann Martin Schleyer |

|---|---|

| Date de création | 1879-1880 |

| Nombre de locuteurs | 20 (en 2000, un peu plus aujourd'hui)[1] |

| Nom des locuteurs | volapükiste, volapükophone |

| Typologie | SVO libre |

| Catégorie | langue auxiliaire internationale |

| Classification par famille | |

| |

| Statut officiel | |

| Régi par | Kadäm bevünetik Volapüka |

| Codes de langue | |

| ISO 639-1 | vo |

| ISO 639-2 | vol |

| ISO 639-3 | vol |

| Type | construite |

| IETF | vo |

| Échantillon | |

| Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme : Bagaf balid Valikans pamotons as mens libik e leigiks (tefü ods) demü dinits e demü gitäts. Pebelegivons me tikäl e me konsien e mutons bitön kol ods ön mod svistälik. | |

| modifier | |

Le volapük ([volɑˈpyk ], parfois écrit « volapuk » en français) est une langue construite créée en 1879-1880 par Johann Martin Schleyer, un prêtre catholique allemand, qui lors d'une insomnie sentit que Dieu lui commandait de créer une langue auxiliaire internationale. Des congrès de volapük eurent lieu en 1884 (Friedrichshafen), 1887 (Munich) et 1889 (Paris). Après un rapide développement (il y aurait eu un million de volapükistes en 1889), la langue fut supplantée par l'espéranto. Malgré cela, le mouvement volapükiste survécut, utilisant à partir de 1931 une forme réformée notamment par Arie de Jong. On compte aujourd'hui quelques dizaines de volapükistes, actifs surtout sur internet.

On peut définir le volapük comme une langue agglutinante à structure d'actance accusative. Syntaxiquement, elle fait partie du type sujet - verbe - objet, mais la présence de cas morphologiques (nominatif, accusatif, génitif et datif ; un prédicatif, peu usité, existe néanmoins) lui donne une certaine souplesse ; c'est enfin une langue centrifuge (par exemple, l'adjectif viendra immédiatement après le nom qu'il qualifie).

Au niveau de la typologie des langues construites, c'est une langue auxiliaire internationale (à l'origine tout du moins) a posteriori (c'est-à-dire que sa grammaire et son vocabulaire s'inspirent des langues naturelles) à racines naturelles déformées (elle s'oppose donc aux langues qui intègrent les racines telles qu'elles sont dans les langues naturelles, ou presque), dérivative (d'une racine empruntée elle crée un champ lexical par dérivation) et schématique (elle s'oppose ainsi aux langues naturalistes, comme l'interlingua).

Histoire

Période classique

Naissance du volapük (1878-1880)

En 1878, dans le numéro de mars de la revue de poésie catholique allemande Sionsharfe[2], parurent de petites notes du directeur de la revue, le père Schleyer, sur la nécessité d'un alphabet international. Selon la légende, Schleyer eût cette idée en entendant les cris d'un paysan de son village se plaignant que la lettre qu'il avait envoyée à son fils (qui vivait aux États-Unis) lui était retournée : il s'était trompé en écrivant l'adresse, qu'il n'avait pas su retranscrire en anglais. Cela donna au prélat une idée : pourquoi ne pas construire un alphabet phonétique international, capable de retranscrire les sons de toutes les langues du monde ? Il réalisa un projet d'alphabet, basé sur les langues qu'il connaissait (on a pu dire qu'il en pratiquait 40[3]), et qui connut un certain succès[4].

Puis, une nuit d'insomnie de mars 1879, le père Schleyer eût une crise mystique. Il abandonna son idée d'alphabet phonétique pour accomplir ce qu'il croyait être un ordre divin : créer une langue artificielle capable d'unir l'humanité divisée. Durant une nuit et un matin, du 30 au 31 mars 1879, Schleyer écrivit la grammaire (ou en tout cas une première ébauche de grammaire) d'une langue complètement nouvelle : le volapük était né[5].

Il publia cette grammaire le mois suivant, en mai 1879, comme supplément à Sionsharfe[6]. Des journaux quotidiens rapportèrent la naissance de ce projet, et, dès cette année là, on trouve des volapükistes en Allemagne, en Autriche-Hongrie, ou même aux États-Unis. Ces premiers succès conduisent à la publication, en 1880, du premier manuel, en langue allemande, du volapük[7], marquant la véritable publication du volapük au public général, et plus simplement catholique allemand[8].

Éclosion du mouvement jusqu'au premier congrès (1881-1884)

Cependant, ce fut notamment grâce à ces liens de son créateur avec le monde catholique, et plus particulièrement avec celui de la presse catholique, que le volapük put se répandre à travers l'Europe germanique. Le développement fut tel que Sionsharfe apparu bien vite insuffisant, et qu'il fallu songer à créer un organe dédié, ce qui fut fait dès 1881 avec la première parution du Volapükabled zenodik[9] (Journal central du volapük[note 1]), revue qui ne cessa sa publication qu'en 1908[10].

Dès 1882, le 11 mai très exactement, fut fondé le tout premier club de volapük à Alberweiler (Wurtemberg[note 2]). Peu après, le volapük pénètre en Suède, où le deuxième club est fondé[9]. Pendant ce temps, grammaires et dictionnaires de langue allemande s'enchaînent.

C'est dans se contexte d'un volapük connu principalement dans des pays de langue germanique que se tint le premier congrès international de volapük, en 1884. Il n'est alors pas étonnant que la langue utilisée pour ses travaux soit l'allemand et non le volapük, vu le public, essentiellement allemand, et la jeunesse de la langue.

Internationalisation du mouvement et première crises (1885-1887)

Après ce qui sembla être une réussite, le mouvement volapükiste continua sa progression. Journaux et manuels se multiplièrent, et le mouvement néerlandais s'illustra par son activité.

1886 est une année charnière, marquant le début de la véritable internationalisation et, paradoxalement, le début des crises qui auront raison du mouvement. Auguste Kerckhoffs, cryptologue d'origine néerlandaise et professeur d'allemand dans des écoles de commerce parisiennes, volapükiste à partir de 1885, introduit avec succès le volapük en France. Il donna des cours de volapük, en publia un Cours complet[11], qui connaîtra sept éditions cette année là (et une huitième en 1887) et sera traduit en de multiples langues[note 3], et lança une revue[12], dont il sera rédacteur en chef. Il créa également l'Association française pour la propagation du volapük (officiellement fondée 8 avril 1886[13]). L'année suivante, Kerckhoffs accompagnera son Cours complet d'un dictionnaire[14].

Dès 1887, le volapük semble avoir supplanté toute concurrence. Dans un article du Temps de janvier 1887, après s'être moqué des propositions de réforme de l'orthographe française et des projets de langue auxiliaire internationale, un journaliste anonyme écrit :

« Mon avis est qu'elles arrivent trop tard. Le volapük a sur elles une incommensurable avance. [...] Si jamais langue universelle a quelque chance de s'imposer au monde commercial, c'est assurément celle-là. Il n'est plus aujourd'hui un coin du monde civilisé, si reculé soit-il, où elle n'ait des adhérents[15],[note 4]. »

De grands noms de la science de l'époque adhèrent au mouvement, surtout en Allemagne (Alfred Kirchhoff, Max Müller...), et huit nouvelles revues naissent cette année-là[16]. Mais ce qui marque vraiment l'année 1887, est la tenue du 2e congrès du volapük, à Munich, du 6 au 9 août. Plus grand et plus international que le congrès de 1884, avec plus de 200 participants[17], il est néanmoins encore plus allemand que ne l'était en réalité le mouvement, et la majorité des discussions eut à nouveau lieu en langue allemande[16].

Mais si le volapük a indéniablement trouvé son public, la langue ne fit pas que des émules. Comme l'écrit Jean-Paul Lescure à propos de la France :

« Dès sa diffusion en France, le Volapük entraîne des discussions virulentes dans l'espace publique [sic!] : la presse, les maisons d'édition, les scènes de théâtre se font l'écho des arguments échangés. Langue internationale voire universelle pour les uns, vaste fumisterie qui n'est bonne qu'à faire rire pour les autres, le thème ne laisse pas indifférent, et permet même de faire assaut d'arguments nationalistes en s'en prenant à son inventeur [Allemand][18]. »

En plus des antipathies soulevées à l'extérieur du mouvement, des problèmes internes à la langue se firent sentir. Le congrès décida donc de créer une académie, la kadem Volapüka[note 5]. Schleyer, en tant que créateur de la langue, en fut nommé à vie « grand-maître » (cifal) ; Kerckhoffs en était cependant la véritable tête, et fut nommé directeur (dilekel)[17].

Si Schleyer perdait un peu de contrôle sur la langue, il conservait la mainmise sur le mouvement. En plus de l'académie, le congrès fonda le Volapükaklub valemik, association universelle de volapük[17]. Les dirigeants élus du mouvement devaient impérativement se voir confirmés par le cifal[19].

Vers le schisme du 3e congrès (1888-1889)

L'académie bicéphale allait au devant de grands problèmes, tant Schleyer et Kerckhoffs avaient une vision différente de ce que devait être le volapük. Schleyer, en le créant, mit un point d'honneur à rendre possible l'expression de toutes les nuances des langues qu'il connaissait. Le volapük a donc une grammaire relativement vaste. Mais quand le premier enseignant diplômé de volapük (volapükatidel), Karl Lenze, vanta les 505 440 formes possibles du verbe volapük, Kerckhoffs, qui voyait dans le volapük une langue commerciale et non littéraire ou philosophique, et cherchait donc la plus grande simplicité, répondit dans sa revue que cela pourrait mener la langue à sa perte[20]. Dès son Cours complet, il proposa quelques réformes qu'il résume ainsi :

« J'ai supprimé la distinction entre of et ji, les doubles formes des pronoms öb, ät, öt, üt etc., la troisième forme de l'impératif, l'accusatif qui accompagne les prépositions de mouvement, et que je n'ai admis qu'une seule et unique règle de composition[21]. »

Mais il ajoute tout de suite après que « vouloir aller au-delà me paraîtrait téméraire et de nature à compromettre l'admirable unité du système[21] ». De plus, Schleyer accepte cela, puisqu'il accepte de faire du manuel de Kerckhoffs le manuel de référence.

Il n'y avait donc aucune fatalité. Le mouvement aurait pu survivre. Mais entre le deuxième et le troisième congrès, ce fut bien sur ces deux plans — linguistique et organisationnel — qu'il se divisa.

Sur le plan organisationnel d'abord, Schleyer infirma l'élection de Heinrich Schnepper[22], président du club de Munich et organisateur du congrès de 1887. Le club de Munich se divisa, et le mouvement allemand, le plus important mouvement national, se fractionna en de multiples tendances ; les volapükistes en dehors de l'Allemagne ne ressentirent pas ce problème[19].

C'est sur le plan linguistique que le schisme se fera le plus dur, et le plus international aussi. Le conflit s'amplifia entre l'académie de Kerckhoffs, très réformiste (il souhaitait aller encore plus loin que ce qu'il avait proposé dans son Cours complet et son Dictionnaire, cf. supra), et Schleyer, qui traitait la langue comme sa propriété. Au début, Schleyer reconnaissait l'autorité de l'académie. Il fut même le premier à lui poser des questions, mais il jugea que les réponses qui lui furent faites étaient trop novatrices. La dispute se cristallisa donc autour de la question du droit de veto réclamé par Schleyer, et refusé par l'académie (qui lui accordait simplement une triple voix)[23].

C'est dans ce contexte d'affaiblissement du mouvement que le club volapükiste de Nuremberg, sous l'influence de Léopold Einstein, adopta l'espéranto et forma ainsi le premier club espérantiste de l'histoire[19].

Tout en continuant à adopter les réformes de Kerckhoffs, et afin de résoudre ces problèmes, l'académie convoqua en 1889 à Paris le 3e — et dernier à ce jour — congrès mondial de volapük. Treize pays (dont la Turquie et la Chine) y furent représentés, chaque pays ayant un nombre de délégués proportionnel à sa population. La double tâche de ce congrès était de ratifier les statuts de l'académie, qui n'étaient que temporaires, et de valider les réformes votées par elle[23].

Contrairement aux deux autres, cette fois-ci les discussions eurent lieu principalement en volapük, ce qui fit écrire à Ernst Drezen que « c'est sous la forme du volapük que le principe d'artificialité de la langue internationale réussit l'examen pratique[24] ».

Ce fait, souvent oublié, relativise un peu le caractère pionnier du premier congrès mondial d'espéranto (qui eut lieu en 1905 à Boulogne-sur-mer). Néanmoins, ce congrès démontra que le volapük souffrait de trop de défauts pour être utilisé sans réformes[note 6] :

« Le destin du volapük fut scellé quand ses partisans, en 1889, firent l'expérience d'organiser un congrès dans lequel le volapük serait parlé. Même si quelques volapükistes réussirent à parler la langue, il n'était que trop douloureusement évident qu'un tel but ne pouvait être atteint avec ce système[25]. »

Les réformes que le congrès avait montré nécessaires ne furent pas réalisées par ce dernier : il n'eut pas le temps de traiter des questions grammaticales précises. Il se contenta de réclamer à Kerckhoffs une grammaire « normale » sans aucune règle superflue, ce qui validait la vision « commerciale » de la langue ; et il approuva les décisions de l'académie, ce qui validait l'option plus « a posterioriste » qu'avait prise l'académie[note 7]. Enfin, le congrès vota de nouveaux statuts pour l'académie, renforçant l'indépendance de celle-ci par rapport à Schleyer (l'académie était qualifiée d'« autorité unique dans les questions linguistiques » [§2] ; pour valider une réforme refusée par Schleyer, elle devait la voter à la majorité des deux tiers [§15], ce qui de facto rendait impossible tout blocage de la part de Schleyer, dans une académie acquise jusque là à Kerckhoffs)[26].

Schleyer, refusant cette évolution, déclara le congrès et l'académie illégitimes. Il fonda une nouvelle académie, avec à sa tête Karl Zetter, et remplaça toute la hiérarchie du mouvement par des personnes acquises à sa cause, du niveau mondial aux niveaux urbains, en passant par les continents et les pays. Le schisme était consommé[19].

Après le schisme

Au moment où le schisme eut lieu, le mouvement volapükiste était au plus haut. 283 clubs étaient enregistrés (en Europe certes, mais aussi en Amérique, comme à San Francisco, en Afrique, comme au Cap, ou en Océanie comme à Melbourne ou Sydney) et 25 revues (dont 7 uniquement rédigées en volapük) ; la langue était enseignée par plus de 1600 enseignants diplômés (dont 950 validés par Schleyer et 650 par l'Association française pour la propagation du volapük — donc par Kerckhoffs), qui pouvaient se servir de manuels en 25 différentes langues. Apprendre le volapük donnait accès à plus de 384 livres ou brochures, et on estimait le nombre total de volapükistes à un million[27], jusqu'en Chine et au Japon[note 8].

Sociologiquement, les volapükistes étaient presque uniquement des membres de la bourgeoisie. Selon le Yelabuk pedipedelas (Annuaire des diplômés)[28], pas même un ouvrier ne pratiquait la langue, fait que l'on peut comparer à l'espéranto, qui intéressa le mouvement ouvrier dès le commencement[29]. Les deux tendances principales du mouvement, même antagonistes, s'intéressaient dans leur ensemble peu aux ouvriers : Schleyer le conservateur destinait sa langue aux élites du monde, pendant que Kerckhoffs voyait dans le volapük la langue du commerce. Donc, même si le congrès de Lausanne de la Ire Internationale (1867) avait adopté une motion favorable à l'idée de langue internationale, ce n'est naturellement pas vers le volapük que se tournèrent les ouvriers ayant des sympathies pour cette idée[30].

La destitution par Schleyer de l'académie de Kerckhoffs fut refusée par ce dernier. Conformément aux demandes faites par le troisième congrès, il proposa un bloc de réformes. D'autres académiciens firent de même, empêchant l'académie de s'entendre sur une grammaire normale. Le mouvement, profondément divisé, s'essoufflait : les clubs fermaient les uns après les autres, s'ils ne passaient pas à l'espéranto ; les revues, dont celle de Kerckhoffs, cessaient les unes après les autres de paraître. En 1891, pensant le volapük mort, et fatigué de se battre au sein de l'académie, Kerckhoffs démissionna. Un comité fut nommé, qui parvint à publier une Glamat nomik, puis élit comme directeur le russe Waldemar Rosenberger. Sous sa direction, l'académie abandonna le volapük et créa une toute nouvelle langue, l'Idiom Neutral[31].

Les réformateurs abandonnant l'idée ou créant de nouvelles langues, le volapük retrouvait, très affaibli, son unité autour de Schleyer. Seul maître à bord, il continuait à « améliorer » sa langue, la rendant de plus en plus arbitraire. Les derniers fidèles, réunis autour de la seule revue à paraître encore, la Volapükabled zenodik, qui cessa e son activité en 1908, publièrent encore de rares brochures, comme en 1904[32] ou 1916[33]. Comptant encore 159 correspondants en 1901[34], la société mondiale des volapükistes ferma ses portes en 1912. Les espoirs de voir le volapük devenir langue auxiliaire internationale étaient bel et bien morts[31].

Le 16 août 1912, Schleyer décédait, laissant à son ami Albert Sleumer, qui avait appris le volapük en 1892, soit après son déclin, le rôle de cifal, commençant ainsi une tradition de succession par nomination (il l'avait nommé en 1910) qui dure jusqu'à aujourd'hui.

Période réformée

Réforme d'Arie de Jong

Le mouvement volapükiste, réduit à quelques centaines de personnes, autour notamment de la petite revue néerlandaise Nuns blefik se Volapükavol (Courtes nouvelles sur le monde du volapük), organe de l'association néerlandaise de volapük ( Volapükakluba valemik Nedänik), survivait. En 1891, le jeune sous-officier médical de l'armée néerlandaise, le futur docteur Arie de Jong, obtient son premier diplôme de volapük ; il correspondra avec d'autres volapükistes durant son engagement militaire aux Indes néerlandaises, durant lequel il sera nommé à l'académie de volapük, en 1901.

Une fois atteinte la retraite, en 1921, Arie de Jong rencontra le Cifal Albert Sleumer, et lui fit part de sa volonté de réformer quelque peu le volapük, afin de lui permettre de revenir à la vie, ce que Sleumer accepta. Arie de Jong décrit ainsi ses motivations en 1931 dans la préface de sa grammaire :

« Schleyer, penseur génial du volapük, pour la formation des mots nouveaux et des mots construits, a utilisé de telles abréviations que ces mots ont vu leur origine devenir difficilement reconnaissable. À cause de cela les mots nouveaux du volapük sont devenus difficilement mémorisables et demandaient à la mémoire un travail très minutieux. En conséquence, si nous voulions que le volapük obtienne à nouveau la place qui était la sienne et qu'il mérite dans la communication internationale, alors en tout premier lieu le vocabulaire du volapük devait être examiné et humanisé, là où ce serait nécessaire. Mais parce que c'est certainement un devoir que soit établie la formation des mots par une norme grammaticale ratifiée au bon moment, aussi il est nécessaire de réviser radicalement la grammaire du volapük. Cette tâche, c'est-à-dire la révision de la grammaire et révision des mots volapüks, je l'ai accomplie[35]. »

En 1929, jugeant sa réforme prête, de Jong se rendit à nouveau chez Sleumer pour lui présenter ses réformes ; les deux volapükistes se rendirent ensuite ensemble en Suisse, chez Jakob Sprenger, un autre académicien, mais surtout le possesseur des droits d'auteur sur les œuvres de Schleyer. Tous trois étudièrent et amendèrent quelque peu le projet, puis finalement l'acceptèrent[36].

Deux ans plus tard parurent chez l'éditeur bien connu Brill la Gramat Volapüka[37] et un dictionnaire volapük-allemand chez le même éditeur[38]. Deux ans à nouveau passèrent avant que le Cifal n'officialise les réformes par un décret (büad Cifala) :

« Le nouveau volapük officiel apparaît avec ma connaissance et mon approbation comme le résultat de la révision importante et radicale de l'académicien Arie de Jong [...]. Bien que je regrette que les changements qui sont amenés au volapük soient devenus plus nombreux que je ne l'attendais, j'ai vu avec intérêt et plaisir ces révisions, parce qu'avec ce volapük révisé il sera possible de rendre la vie au mouvement volapükiste, et de permettre à nouveau au volapük de fleurir. Pour cette raison j'exprime ici avec emphase que j'accepte et la Gramat Volapüka et le Wörterbuch der Weltsprache écrits par l'académicien Arie de Jong[39]. »

Cette réforme, seul cas dans l’histoire des langues auxiliaires où une communauté de locuteurs accepte des changements profonds une et une seule fois[40],[note 9], est à l'origine du Volapük nulik[note 10], qui est la seule forme encore utilisée aujourd'hui[note 11].

Le volapük aujourd'hui

Avec l'arrivée d'internet, le mouvement volapükiste connaît un nouveau regain d'activité, avec notamment la création d'une page internet, d'un groupe de discussion Yahoo et d'une page Facebook. Depuis 2004, Wikipédia propose une version en volapük, qui contient aujourd'hui plus de 120 000 articles, même s'il s'agit en majorité d'ébauches géographiques créées par des bots[41].

Au niveau institutionnel, en 2014, Hermann Philipps remplace Brian Bishop comme cifal[42], c'est-à-dire dirigeant, successeur de Schleyer, et, depuis 2015, un vice-cifal est nommé en la personne de Daniel Morosof[43].

Aujourd'hui, le volapük n'est plus proposé comme langue auxiliaire internationale, et toute mention politique est absente des nouveaux statuts de l'Amicale internationale du volapük (Flenef bevünetik Volapüka) promulgués en 2007 par le Cifal de l'époque, Brian Bishop ; le point 2.5. précise plutôt, en citant Johann Schmidt, que « nous voulons entretenir cette langue exactement comme on entretient le grec ancien ou le vieux saxon »[44]. Dans une interview publiée en 2015 dans une traduction en espéranto, Hermann Philipps nia la possibilité pour toute langue auxiliaire internationale de réussir. Selon lui, on apprend le volapük surtout par jeu et pour l'intérêt historique ou interlinguistique que présente cette langue[45].

La communauté se réunit surtout autour de Facebook et du groupe Yahoo déjà cités, mais une petite revue, Vög Volapüka (La Voix du volapük), fondée par Ralph Midgley et éditée aujourd'hui par Hermann Philipps, publie encore quatre fois par an des nouvelles, des traductions littéraires, des notices historiques ou grammaticales, ... à l'attention des volapükistes. L'éditeur irlandais Evertype[note 12], déjà responsable de la republication en fac-similé du dictionnaire et de la grammaire d'Arie de Jong, a aussi publié un recueil de nouvelles de science-fiction publiées initialement dans Vög Volapüka[46], et travaille sur la publication d'une traduction commentée de la grammaire d'Arie de Jong en anglais et en allemand[47].

En dehors des cercles volapükistes, le volapük est connu par son acception courante péjorative. Par exemple, le général de Gaulle l'évoqua dans sa conférence de presse du 15 mai 1962 :

« Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l’Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italien, allemand et français. Ils n’auraient pas beaucoup servi l’Europe s’ils avaient été des apatrides et s’ils avaient pensé et écrit en quelque espéranto ou volapük intégré[48]. »

Cette signification de « création artificielle sans âme » n'est pas la seule survivance péjorative du volapük dans le langage courant. Dans certaines langues, « volapük » a pris le sens de charabia, parmi lesquelles le danois, où l'expression « det er det rene volapyk for mig » (littéralement « c'est du pur volapük pour moi ») correspond au « c'est du chinois » français.

Phonologie

Généralités

Chaque lettre du volapük n'est rendu que par un seul phonème, qui n'est jamais modifié par ses voisins (diphtongues et triphtongues n'existent donc pas), même si des variances sont autorisées lorsqu'elles n'entraînent pas d'ambigüités[note 13]. L'accent se met toujours sur la dernière syllabe du mot, quel que soit son rôle par rapport à la racine[49].

Le volapük, dans sa version schleyerienne, avait réduit le plus possible la présence du son /r/, à cause de la difficulté qu'auraient les Chinois à le prononcer[50]. Le volapük moderne le réintroduit.

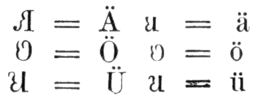

Voyelles

| Lettre | Prononciation (API) | Prononciation (en français) |

|---|---|---|

| A, a | /ɑ/ | a comme dans « pâle » |

| Ä, ä | /ɛ/ | è, comme dans « père » |

| E, e | /e/ | é, comme dans « été » |

| I, i | /i/ | i comme dans « machine » |

| O, o | /o/ | o, comme dans « monnaie »[note 14] |

| Ö, ö | /ø/ | eu, comme dans « jeu » |

| U, u | /u/ | ou, comme dans « loup » |

| Ü, ü | /y/ | u, comme dans « rue » |

Consonnes

| Lettre | Prononciation (API) | Prononciation (en français) |

|---|---|---|

| B, b | /b/ | comme dans « bateau » |

| C, c | /t͡ʃ/ | tch, comme dans « tchao » |

| D, d | /d/ | comme dans « drapeau » |

| F, f | /f/ | comme dans « fille » |

| G, g | /g/ | toujours « dur » comme dans « gare » |

| H, h | /h/ | fortement aspiré |

| J, j | /ʃ/ | ch, comme dans « chien » |

| K, k | /k/ | comme dans « karaoké » |

| L, l | /l/ | comme dans « lumière » |

| M, m | /m/ | comme dans « musée » |

| N, n | /n/ | comme dans « nourriture » |

| P, p | /p/ | comme dans « poulet » |

| R, r | /r/ | r roulé |

| S, s | /s/ | toujours comme dans « siphon » |

| T, t | /t/ | comme dans « tente » |

| V, v | /v/ | comme dans « village » |

| X, x | /ks/ | toujours comme dans « taxi » |

| Y, y | /j/ | toujours comme dans « yo yo » |

| Z, z | /t͡s/ | ts, comme dans « mouche tsé-tsé » |

Grammaire

Nom

Le nom volapük possède une déclinaison à deux nombres (singulier et pluriel) et quatre cas principaux :

| Nom du cas | Singulier | Pluriel |

|---|---|---|

| Nominatif | -∅ | -s |

| Génitif | -a | -as |

| Datif | -e | -es |

| Accusatif | -i | -is |

L'accusatif n'a pas le sens de mouvement avec les noms que l'on retrouve dans d'autres langues, et notamment l'espéranto. Par contre, pour signifier ce mouvement, on peut ou doit ajouter un -i (comme la terminaison de l'accusatif) à la préposition ou à l'adverbe (mais dans ce cas, avant la terminaison de l'adverbe)[51].

- Vom binof in dom

- La femme est à la maison

- Vom golof ini dom

- Vom golof domio

- La femme va à la maison[note 15]

Parallèlement, avec les adverbes (et avec les adverbes seulement), il est possible d'utiliser le génitif pour marquer l'origine d'un mouvement (vom golof domao, la femme vient de la maison)[52].

Deux cas supplémentaires sont cependant utilisés :

- Le vocatif, que l'on marque en ajoutant la préposition o au nom au nominatif (o blods, « ô frères »).

- Le prédicatif, que l'on marque en ajoutant -u (ekölom yani rediku, « il a peint la porte en rouge » ; ekölom yani redik, « il a peint la porte rouge »). Mais ce cas n'est que très rarement utilisé, et il est tout aussi correct de dire ekölom yani redik pour dire « il a peint la porte en rouge », mais dans ce cas la phrase est ambiguë[51].

L'usage de l'accusatif pour marquer le mouvement en modifiant les adverbes et les prédicatifs est absent en volapük classique[53].

Par contre, dès Schleyer, on avait pris l'habitude soit de rajouter un -i à la préposition, soit d'utiliser l'accusatif avec le substantif décliné pour préciser qu'il y avait mouvement[54]. Ici donc, de Jong a sanctionné et clarifié une pratique. L'usage du vocatif existe dès Schleyer, mais il semble discuté, au moins par le très réformiste Kerckhoffs[55].

Pronoms personnels

Les principaux pronoms personnels sont les suivants :

| Singulier | Pluriel | ||

|---|---|---|---|

| Volapük | Français | Volapük | Français |

| ob | je | obs | nous |

| ol | tu | ols | vous |

| om | il | oms | ils |

| of | elle | ofs | elles |

| on | il (neutre) | ons | ils (neutre) |

| os | il (impersonnel) | oy | on |

Lesquels ont le même pluriel que les noms (-s) et se déclinent pareillement : olas « de vous ». Les pronoms et adjectifs possessifs en dérivent : olik = ola = ton.

Il y a par ailleurs :

- un pronom réfléchi, ok/oks : ex. Löfons okis « Ils s'aiment [chacun soi-même] ».

- un pronom réciproque, od/ods : ex. Löfons odis « Ils s'aiment l'un l'autre ».

Il existe encore deux pronoms personnels, mais qui ne sont jamais utilisés. Le premier, qui peut se trouver en poésie[56], est la personne de politesse, or/ors[note 16]. Le deuxième est og/ogs, qui signifie « toi ou moi »[52], mais, comme l'a écrit Ed Robertson, « ça n'a pas pris »[40].

L'usage des pronoms a sensiblement évolué avec la réforme d'Arie de Jong. Oy, or, ors et od sont des ajouts purs et simples[57]. Mais certains ont aussi eu un sens légèrement différent : ainsi, on utilisait oms aussi bien pour un groupe d'hommes que pour un groupe mixte ; il faut maintenant utiliser le neutre ons pour les groupes mixtes. Os, qui est un neutre en volapük classique, est devenu impersonnel (il pleut = reinos). Cela fait partie des réformes antisexistes de de Jong[40].

Adjectif et adverbe

L'adjectif se forme en ajoutant -ik au radical du nom.

Il ne s'accorde avec son nom correspondant que s'il est placé devant ou s'il en est séparé par tout autre mot :

- buk jönik

- beau livre

- bukes jönik / jönikes bukes

- aux beaux livres

L'adverbe dérivé est invariable et s'obtient en suffixant -o à l'adjectif ou nom correspondant :

- del = le jour

- delik = quotidien

- delo = par jour

- deliko = quotidiennement

Si l'adverbe est invariable, il est possible, en intercalant une voyelle avant le -o, de préciser s'il y a mouvement :

- dom = la maison

- binob domo = je suis à la maison (sans mouvement)

- golob domao = je pars de la maison (mouvement)

- golob domio = je vais à la maison (mouvement)

Un adverbe finissant par -ao porte donc le sens d'origine, et par -io de destination[52].

Nombres

Les nombres ont subi un petit changement entre le système classique et le système moderne. Mais vu le systématisme des nombres, ce petit changement conduit à de grands bouleversements. Voici la version actuelle des nombres en volapük[58] :

| bal | 1 | degbal | 11 | teldegbal | 21 | foldeg | 40 |

| tel | 2 | degtel | 12 | teldegtel | 22 | luldeg | 50 |

| kil | 3 | degkil | 13 | teldegkil | 23 | mäldeg | 60 |

| fol | 4 | degfol | 14 | teldegfol | 24 | veldeg | 70 |

| lul | 5 | deglul | 15 | teldeglul | 25 | jöldeg | 80 |

| mäl | 6 | degmäl | 16 | teldegmäl | 26 | züldeg | 90 |

| vel | 7 | degvel | 17 | teldegvel | 27 | tum | 100 |

| jöl | 8 | degjöl | 18 | teldegjöl | 28 | mil | 1000 (10^3) |

| zül | 9 | degzül | 19 | teldegzül | 29 | balion | 10^6 |

| deg | 10 | teldeg | 20 | kildeg | 30 | telion | 10^12 |

| kilion | 10^18 |

Le système est classique et simple. Ainsi, 4 876 329 se dira folbalion jöltumveldegmälmil kiltumteldegzül.

Pour les nombres inférieurs à 1, il faut utiliser ces mots, reconnaissables par l'utilisation du suffixe -im :

0,1 = dim 0,01 = zim 0,001 = mim 0,0001 = dimmim 0,00001 = zimmim 0,000001 = balyim

Pour lire ou écrire ces nombres, il faut les lire comme des nombres entiers, et rajouter un de ces mots, par exemple :

- 0,345

- kiltumfoldeglul mim

- 0,123456

- tumteldegkilmil foltumluldegmäl balyim

Les numéros ordinaux sont marqués par le suffixe -id, les fractions par le suffixe -dil et la répétition ou la multiplication par -na.

- Binos düp velid soara

- Il est sept heure de l'après-midi

- Foldils kil binons veldeglul zim

- 3/4 vaut 0,75

- Ibinos visit folnaik ofa us

- Ce fut sa quatrième visite ici

- Folna fol binos degmäl

- 4 x 4 = 16

La petite modification qui a entraîné un chamboulement concerne les dizaines. En effet, pour dire « 20 », plutôt que de dire teldeg, on se contentait de mettre la marque du pluriel (-s) à l'unité ; « 20 » se disait donc tels, et on ajoutait un -e- pour faire la liaison, « 41 » se disait donc folsebal et non foldegbal. Le système fractionnel est aussi moderne.

Système verbal

Le système verbal du volapük est plutôt compliqué, et il a été dit que chaque verbe pouvait revêtir 500 000 formes. C'est en effet possible en théorie, mais dans la pratique cela n'arrive jamais[59].

Voici un tableau résumant les différents affixes précisant aspect, mode, temps et personne du verbe volapük :

| Voix | Temps | Radical | Personne | Mode |

|---|---|---|---|---|

| Active ∅- |

Présent ∅- |

(= verbe à l'infinitif moins « -ön ») |

P1 -ob |

Indicatif -∅ |

| Parfait e- |

P2 -ol | |||

| Imparfait ä- |

P3 -om (m), -of (f), -on (n) |

Impératif -öd | ||

| Plus-que-parfait i- |

P4 -obs |

Optatif -ös | ||

| Passive p(a)-[note 17] |

Futur o- |

P5 -ols |

Conditionnel -öv | |

| Futur parfait u- |

P6 -oms (m), -ofs (f), -ons (n) |

Participe -öl[note 18] | ||

| Futur du passé ö- |

Impersonnel -os |

Subjonctif --la[note 19] | ||

| Futur parfait du passé ü- |

Indeterminé -oy |

Voix

Les deux voix du volapük sont les deux voix classiques, l'actif et le passif. La voix active n'est caractérisée par aucune marque, tandis que la voix passive est caractérisée par l'ajout de la lettre p- avant l'augment temporel. Le présent n'a pas d'augment temporel exprimé à la voix active, mais il est exprimé à la voix passive, et on aura donc au présent passif un verbe précédé de pa-.

En volapük, le complément d'agent est fa.

- Löfob moti obik

- J'aime ma mère

- Palöfob fa mot obik

- Je suis aimé par ma mère

La voix moyenne n'existe pas en volapük a proprement parler. Les suffixes -ik et -ük peuvent cependant en jouer le rôle (cf. infra).

Temps

Le système temporel des verbes en volapük est très riche. Mais nous pouvons[60] séparer les temps en deux catégories, le temps courants, et les temps rares.

Voici les temps courants :

- Le présent, avec augment « a » (non-marqué avec les verbes à la voix active[note 20]) ;

- Le futur, avec augment « o » ;

- L'imparfait, avec augment « ä » (utilisé pour parler du passé révolu) ;

- Le parfait, avec augment « e » (utilisé pour parler du passé ayant un lien avec le présent).

Et voilà les temps plus rares :

- Le futur parfait, marqué par l'augment « u » (utilisé pour parler d'un futur ayant déjà eu lieu[61]) ;

- Le plus-que-parfait, marqué par l'augment « i » (utilisé pour parler d'un passé plus lointain que l'imparfait[62]) ;

- Le futur du passé, marqué par l'augment « ö » (utilisé pour parler de ce que dans le passé, un personnage pensait être le futur, et qui a pu encore ne pas arriver et donc arriver encore : äkredom, das öreinos, « il croyait qu'il allait pleuvoir »[63]) ;

- Le futur parfait du passé, marqué par l'augment « ü » (utilisé pour parler de ce que dans le passé, un personnage pensait être le futur, et qui, si ça n'a pas eu lieu, ne peut plus avoir lieu : äcedob, das üfinükol bü mudel, « je pensais que tu aurais fini — complètement — avant lundi »[63]).

Pour mieux comprendre les différents temps et leurs relations, il est possible de les insérer dans un tableau à double entrée[64] :

| Imparfait (nefinik) | Parfait (finik) | |

|---|---|---|

| Présent (presenatim) |

Présent vokob |

Parfait evokob |

| Passé (pasetatim) |

Imparfait ävokob |

Plus-que-parfait ivokob |

| Futur (fütüratim) |

Futur ovokob |

Futur parfait uvokob |

| Futur du passé (pasetofütüratim) |

Futur du passé övokob |

Futur parfait du passé üvokob |

Personnes

Les personnes sont en fait marquées par la suffixation de la majorité des pronoms personnels. Seuls ok(s), od(s), or(s) et og(s) n'existent qu'à la forme pronominale.

Modes

Il existe 6 modes en volapük. Il s'agit de :

- L'indicatif, non-marqué ;

- L'impératif, marqué par le suffixe -öd ;

- L'optatif, marqué par le suffixe -ös, est un impératif plus poli, moins rude[59], et peut être traduit en français par « veuillez (+ inf.) » : deükolös nami olik de küid obik = « veuillez ôter votre main de ma cuisse » ;

- Le conditionnel, marqué par le suffixe -öv ;

- Le subjonctif, marqué par l'ajout de la, qui est précédé d'un tiret et qui « est seulement utilisé lorsque c'est à quelque chose de ridicule ou d'inimaginablement improbable qu'il est fait référence[65] ».

- Vilol-la das ogivob ole dolaris lul! Drimol!

- Tu veux que MOI, je te donne cinq dollars ! Tu rêves !

Tous ces modes nécessitent l'usage de la marque de la personne, contrairement aux participes et à l'infinitif.

Le participe, marqué par le préfixe -öl, s'utilise comme un adjectif. Il peut prendre le préfixe de temps et de voix. Comme tout adjectif, il est possible, par l'ajout d'un -o, de l'adverbialiser (gérondif)[66] (comme l'espéranto manĝante, ou le kotava etuson).

- Ovisitob oli ün vig okömöl

- Je te rendrai visite la semaine prochaine (litt. la semaine « viendrante », i.e. « venante » au futur)

- Ägolölo ve süt, älogob fleni bäldik oba

- Allant [ou, moins littéralement, « comme j'allais »] le long de la route, je vis un vieil ami à moi

L'infinitif, marqué par le suffixe -ön, est assimilable à un mode. Lorsque l'infinitif est inséré dans un syntagme signifiant « afin de », il faut utiliser la particule ad[59] :

- Fidobs ad lifön

- Nous mangeons pour vivre

Autres marques

Pour former une question dans une phrase contenant un verbe, il faut lui ajouter la particule -li[59].

- Äreidol-li gramati Volapüka?

- As-tu lu la grammaire du volapük?

Comme en espéranto, la transitivité d'un verbe dépend de sa racine, mais il est possible de la modifier par des suffixes : -ik rend un verbe transitif intransitif, et -ük rend un verbe intransitif transitif[59]. Ce suffixe s'insère avant les marques de personne et de mode.

Seadom su stul. Il est assis sur une chaise. Seadükom cili sui stul. Il assoit l'enfant sur une chaise. Eperom moni okik. Il a perdu sa monnaie. Mon omik eperikon. Sa monnaie est perdue.

Comme en espéranto toujours, il est possible d'utiliser -ik avec un verbe déjà intransitif ou -ük avec un verbe déjà transitif. Dans ce cas là, il en résulte une sorte de voix moyenne ou de causatif[59] :

- Äseadikom sui stul.

- Il s'assit sur la chaise.

- Man päperükom moni oki fa briet.

- L'homme a perdu sa monnaie à cause de l'ébriété.

- L'ébriété a causé à l'homme la perte de sa monnaie.

Modifications apportées par de Jong

C'est peut-être dans le système verbal que de Jong a le plus modifié le volapük[67], en plus des modifications du système des pronoms personnels qui, puisqu'ils sont repris comme marqueurs de personne, modifient aussi le système verbal.

Il a supprimé un aspect, l'aoriste, qui était marqué par l'usage d'un -i- entre la marque de temps et la racine (olödob > oilödob) et un mode, le jussif, marqué par le suffixe -öz, qui était plus fort encore que l'impératif. Auguste Kerckhoffs, à l'époque de Schleyer, avait pour sa part défendu la réduction des impératifs à une seule forme et était opposé à l'aoriste[68].

Sans l'avoir supprimé réellement, de Jong a aussi modifié le subjonctif, qui était beaucoup plus utilisé auparavant. C'est peut-être[69] plus la raison pour laquelle le subjonctif est le seul mode séparé du verbe par un tiret. La plupart des autres changements grammaticaux ont consisté à supprimer ou ajouter des formes. Mais ici, il a modifié le sens du subjonctif ; pour bien différencier le subjonctif schleyerien du subjonctif révisé, de Jong a peut-être décidé d'en modifier la graphie[note 21].

Enfin, il a aussi ajouté deux temps qui n'existaient pas, le futur du passé et le futur parfait du passé.

Détermination

Il n'existe normalement pas d'article en volapük[note 22]. Ainsi, pod peut signifier « pomme », « une pomme » ou « la pomme ». Mais, pour décliner les mots non-déclinables, on peut utiliser l'article el[70] :

- Kanobs logön eli Sputnik me daleskop.

- Nous pouvons voir Spoutnik avec un télescope.

Ici, eli marque le fait que « Spoutnik » devrait être à l'accusatif. En plus des cas, on peut ajouter à el toutes sortes de préfixes et de suffixes (par exemple, si le nom propre est porté par un être de sexe féminin, on peut ajouter le préfixe ji-, pour donner jiel).

Cet usage de el n'existait pas en volapük classique[71], même si ce mot existait déjà du temps de Schleyer, comme le prouve cette citation de la grammaire de Kerckhoffs :

« 3. - M. Schleyer a proposé d'employer un article indéfini el, chaque fois que la clarté du style l'exige impérieusement, p. ex., le moi, el ob ou ob el[72]. »

Lexique

Sources et importation

Noms communs

Le volapük est une langue construite a posteriori dont le vocabulaire est dit « à racines naturelles déformées[note 23] ». Ses racines proviennent en premier lieu de l'anglais et du latin, et, en second lieu, de l'allemand et du français[73].

Ces déformations obéissent à des règles[74] :

- Chaque racine (substantif) doit obligatoirement commencer et se terminer par une consonne ;

- En volapük classique, la lettre « r » était proscrite, remplacée le plus souvent par « l » ;

- Chaque racine doit être la plus courte possible (ainsi plim vient du français « compliment ») ;

- Chaque racine doit être unique, les homonymes étant évités.

Certaines racines en deviennent méconnaissables, lorsqu'elles subissent plusieurs transformations. Couturat et Leau donnent l'exemple de jim (ciseaux). Le mot d'origine est l'allemand Schere, qui, en volapük, donnerait *jer ; le « r » étant alors proscrit, il se transforme en jel, qui signifie déjà « protection » ; il devient alors jil qui signifie « femelle » ; il subit alors sa dernière transformation, en devenant jim. Mais de Schere à jim, seul le son /ʃ/ survit[75].

Noms propres

Certains noms propres, par exemple ceux de pays, subissent cette assimilation, même si, surtout en volapük moderne, le critère de brièveté est moins respecté. Pour ceux qui n'ont pas de forme assimilée « canonique », il n'y a pas de règle absolue. L'usage veut que le mot soit gardé le plus possible proche de sa forme originelle, mais précédée par l'article el ; c'est sur cet article que sera portée la déclinaison. On caractérise aussi le nom propre en ajoutant des suffixes et des préfixes à l'article ; si un nom commun qualifie le nom propre, el n'est pas obligatoire. On l'utilise enfin avant les titres, même en volapük, et les noms communs étrangers[49].

- Ätuvob no traduti ela „essen“ in el „Vödabuk Volapüka pro Deutänapükans“ hiela Arie de Jong, kel binon in bukem zifa Strasbourg.

- Je n'ai pas trouvé la traduction de « essen » dans le Vödabuk Volapüka pro Deutänapükans de Arie de Jong qui est dans une bibliothèque de Strasbourg.

En volapük classique, les volapükistes allemands avaient l'habitude de rendre la prononciation du nom en volapük, et Schleyer lui-même signait « Jleyer », ce que les volapükistes suivant Kerckhoffs refusaient de faire[76].

Prépositions, conjonctions et interjections

Il existe deux sortes de prépositions, de conjonctions et d'interjections : celles qui le sont primitivement, et qu'aucun marqueur particulier ne précise ; et celles qui le sont par dérivation et qui sont marquées soit par -ü (prépositions), soit par -ä (conjonctions), soit par -ö pour les interjections[77].

Nil Proximité Nilü Près de Kod Cause Kodä Parce que Seil Silence Seilö! Silence !

Formation des mots

Composition de racines

Le volapük utilise beaucoup la composition des racines pour créer de nouveaux mots ; c'est toujours un substantif qui sert de mot-souche[78]. Comme en espéranto, l'élément déterminant vient avant l'élément déterminé : le volapük est à cet égard une langue centripète[note 24].

- Pokamon

- Argent de poche

- Monapok

- Poche à argent

Si, la plupart du temps, c'est le génitif qui lie les racines (-a-), il est possible aussi de les lier avec l'accusatif (-i-) ou l'adverbe (-o-) entraînant des nuances de sens :

| Motalöf | Amour maternel | Amour par une mère |

| Motilöf | Amour envers une mère | |

| Motolöf | Amour comme une mère |

Affixes

En plus de la composition, le volapük utilise (mais beaucoup moins qu'au XIXe siècle, parce que le nombre de racines disponibles est plus grand[79]) de nombreux affixes, soit primitifs (be-, qui fait de l'objet le sujet, fi-, jusqu'à la fin, hi-, mâle, ji-, femelle…), soit tirés de prépositions (ag, abondance, av, science, ov, possibilité, ül, petit des animaux…)[80].

Différences entre volapük classique et moderne

Arie de Jong modifia les racines du volapük principalement sur trois points[40] :

- il réintroduisit le « r », donnant à certains mots[note 25] un aspect plus proche de l'étymon (par exemple, pluie se dit « rein » en volapük moderne, ce qui est plus proche de l'étymon, l'anglais rain, que le classique « lilöm ») ;

- il chercha à supprimer les isométries, nombreuses en volapük classique[81] (par exemple lemel signifiait à la fois « océan », de le-mel, grande mer, et « acheteur », de lem-el, acheter-personne ; aujourd'hui, la nouvelle racine ozean a été ajoutée, et « acheteur » se dirait plutôt reman), par la création de nouvelles racines ;

- il créa de nouvelles racines, soit pour rendre compte d'avancées technologiques, soit pour adopter des racines plus internationales.

Les noms propres aussi furent volapükisés avec plus de régularité (Litaliyän à la place de Täl pour Italie) ; et les (rares) exceptions à la règle selon laquelle tout substantif commence et se termine par une consonne, supprimées (Égypte se dit désormais Lägüptän et plus Ägüptän)[40].

Exemples

| Texte original | Prononciation (API) | Traduction littérale |

|---|---|---|

| Sumolsöd stäni blodäla! Dikodi valik hetobs; Tönöls jüli baladäla Volapüke kosyubobs, Vokobsöz ko datuval: „Menade bal, püki bal!“ |

sumolsød stɛni blodɛlɑ dikodi valik hetobs tønøls ʃyli bɑlɑdɛlɑ volɑpyke kosjubobs vokobsøt͡s ko dɑtuvɑl menɑde bɑl pyki bɑl |

Prenez le drapeau de l'esprit fraternel! Nous haïssons tout conflit ; Tenant ferme l'école de l'esprit d'union Nous jubilons en rencontrant le volapük[note 26], Nous devons appeler avec l'Inventeur[note 27] : « Pour une humanité, une langue ! » |

| Texte original | Prononciation (API) | Traduction littérale |

|---|---|---|

| Sumobsöd svistama stäni! Neflenami obs hetobs. Dakipobsöd ga baläli! Volapüki beyubobs. Vokädobsöd ko cifal: „Menefe bal, püki bal!“ |

sumobsød svistɑmɑ stɛni neflenɑmi obs hetobs dɑkipobsød gɑ bɑlɛli volɑpyki bejubobs vokɛdobsød ko t͡ʃifɑl menefe bɑl pyki bɑl |

Prenons le drapeau de la fraternité ! Nous, nous haïssons l'inimitié. Tenons fermement l'esprit d'unité ! Nous nous réjouissons du volapük. Écrions-nous avec le cifal : « Pour une humanité, une langue ! » |

| Français | Volapük | Prononciation (API) |

|---|---|---|

| terre | tal (classique) tail (moderne) |

tɑl tɑil |

| ciel | sil | sil |

| eau | vat | vɑt |

| feu | fil | fil |

| homme | man | mɑn |

| femme | vom | vom |

| manger | fidön | fidøn |

| boire | dlinön (classique) drinön (moderne) |

dlinøn drinøn |

| grand | gletik (classique) gretik (moderne) |

gletik gretik |

| petit | smalik | smɑlik |

| nuit | neit | neit |

| jour | del | del |

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.[note 28]

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.[note 28]

Volapük classique

Sources primaires

- (de+eo) Reinhard Haupenthal (édition et traduction), Unua Volapük-kongreso: Friedrichshafen, Aŭgusto 1884 / Der erste Volapük-Kongreß, Friedrichshafen, August 1884 : Dokumentoj kaj komentoj / Dokumente und Kommentare, Saarbrücken, Iltis, .

- [Kerckhoffs 1887a] (fr+vo) Auguste Kerckhoffs, Dictionnaire volapük-français et français-volapük précédé d'une grammaire complète de la langue, Paris, Le Soudier, (lire en ligne [PDF]).

- [Kerckhoffs 1887b] Auguste Kerckhoffs, Cours complet de volapük contenant des thèmes et des versions, avec corrigés et avec un vocabulaire de 2500 mots, Paris, Le Soudier, , 8e éd. (1re éd. 1886) (lire en ligne [PDF]).

- (vo) Auguste Kerckhoffs, Yelabuk pedipedelas, Paris, Le Soudier, .

- (de) Johann M. Schleyer, Volapük. Die Weltsprache : Entwurf einer Universalsprache für alle Gebildete der ganzen Erde, Sigmaringen, Tappen, .

- (de) Johann M. Schleyer, Meine Biographie, Saarbrücken, Iltis, (1re éd. 1880).

Littérature secondaire

- (eo) Jean-Claude Caraco, « Auguste Kerckhoffs (1835-1903) kaj lia rolo en la Volapük-movado », dans Menade bal püki bal : Festschrift zum 50. Geburtstag von Reinhard Haupenthal / Festlibro por la 50a naskiĝtago de Reinhard Haupenthal, Saarbrücken, Iltis, .

- Louis Couturat et Léopold Leau, Histoire de la langue universelle, Paris, Hachette, , 2e éd. (1re éd. 1903) (lire en ligne [PDF]), p. 128-163.

- (eo) Ernst Drezen, Historio de la mondolingvo : Tri jarcentoj da serĉado, Leipzig, Ekrelo, , 2e éd. (lire en ligne [PDF]), p. 98-109.

- (eo) Neves Gonçalo, Zamenhof kaj Volapük, Bad Bellingen, Iltis, (ISBN 9783932807985).

- (eo) Reinhard Haupenthal, « Kion Kerckhoffs skribis al Schleyer », Dialogo, vol. 13, no 1, , p. 19-20.

- (de) Reinhard Haupenthal, Über die Startbedingungen zweier Plansprachen : Schleyers Volapük (1879/80) und Zamenhofs Esperanto (1887), Bad Bellingen, Iltis, , 2e éd. (ISBN 9783943341027).

- (de) Rupert Kniele, Das erste Jahrzehnt der Weltsprache Volapük : Entstehung und Entwicklung von Volapük in den einzelnen Jahren, nebst Uebersicht über den heutigen Stand der Weltsprache, Weltspracheklubs u. s. w., Überlingen, A. Schoy, (lire sur Wikisource).

- Jean-Claude Lescure, Un imaginaire transnational ? : Volapük et Espéranto vers 1880-1939 (Habilitation à diriger des recherches en histoire soutenue à l'Institut des études politiques de Paris sous la direction de Pierre Milza), .

- Jean-Claude Lescure, « Volapük et espéranto à la conquête de l'Asie », dans Paul Servais (éd.), Entre mer de Chine et Europe : Migration des savoirs, transfert des connaissances, transmission des sagesses du 17e au 21e siècle. Actes des Journées de l'Orient 2009, Louvain-la-Neuve, Harmattan - Academia, coll. « Rencontres Orient-Occident » (no 13), (ISBN 9782806100382), p. 95-108.

Volapük moderne

Sources primaires

- (eo) Brian Bishop, Malgranda gramatiko de Volapuko per Esperanto, , 2e éd. (1re éd. 1978) (lire en ligne [PDF]).

- (eo) André Cherpillod, Konciza gramatiko de Volapuko / Gramat brefik Volapüka, Courgenard, Chez l'auteur, .

- (eo+vo) André Cherpillod, Vortaro Volapük-Esperanto kaj Esperanto-Volapük / Vödabuk Volapük-Sperantapük e Sperantapük-Volapük, Courgenard, La Blanchetière, .

- [de Jong 2012a] (vo) Arie de Jong, Gramat Volapüka, Cathair na Mart, Evertype, (1re éd. 1931) (ISBN 9781904808947, présentation en ligne).

- [de Jong 2012b] (de+vo) Arie de Jong, Wörterbuch der Weltsprache für Deutschsprechende / Vödabuk Volapüka pro Deutänapükans, Cathair na Mart, Evertype, (1re éd. 1931) (ISBN 9781904808893, présentation en ligne).

- (en) Ed Robertson, An Introduction to Volapük, (lire en ligne [txt])[note 29].

- (de) Johann Schmidt, Liste der Volapük-Verbände und Vereine, Saarbrücken, Iltis, .

- (de) Johann Schmidt, Volapük-Bibliographie, Saarbrücken, Iltis, .

Littérature secondaire

- (eo) Brian Bishop, « La ĉifaloj de Volapük », dans Menade bal püki bal : Festschrift zum 50. Geburtstag von Reinhard Haupenthal / Festlibro por la 50a naskiĝtago de Reinhard Haupenthal, Saarbrücken, Iltis, , p. 375-390.

- Marcel Monnerot-Dumaine, Précis d'interlinguistique générale et spéciale, Paris, Maloine, .

- (io) Robert Pontnau, « Pri la nuna stato dil Volapük-movado », Progreso, vol. 338, , p. 24-25 (ISSN 0048-5489).

- (en) Ed Robertson, « Arie de Jong's Revision of Volapük (1931) », Journal of Planned Languages, vol. 21, (ISSN 10662545, lire en ligne [html]).

- (vo) Johann Schmidt, Jenotem valemapüka „Volapük“, Voorburg, Repko, (lire sur Wikisource) (paru pour la première fois dans la revue Volapükagased pro Nedänapükans d'Amsterdam entre 1961 et 1962).

- (eo) Johann Schmidt (trad. du volapük par Philippe Combot), Historio de la universala lingvo Volapuko [« Jenotem valemapüka „Volapük“ »], Courgenard, Chez André Cherpillod, .

- (de) Johann Schmidt (trad. du volapük par Reinhard Haupenthal), Geschichte der Universalsprache Volapük [« Jenotem valemapüka „Volapük“ »], Saarbrücken, Iltis, , 2e éd..

- (eo) Robert Thomann (trad. du volapük par Tazio Carlevaro), « Origino, starigo kaj hodiaŭa stato de la Volapüka Lingvo-Akademio », Monata cirkulero, vol. 121, , p. 3-7.

Notes et références

Notes

- ↑ En volapük moderne, on écrirait plutôt Volapükabled zänodik.

- ↑ Aujourd'hui, Alberweiler est un village membre de la commune de Schemmerhofen, dans le land de Bade-Wurtemberg

- ↑ Selon l'article « Auguste Kerckhoffs » de Vükiped, la Wikipédia volapüke, il existe des traductions en danois par Wilhelm Hansen, en allemand par Wilhelm Pflaumer, en anglais par Henry Harrison (anglais britannique) et Louis Lambert (anglais américain), en hongrois par Béla Zsigmondy, en néerlandais par Arthur Heyligers et en suédois par Gustav Liedbeck.

- ↑ C'est cependant cette année là que sort l'Unua libro, livre fondateur de l'espéranto, qui supplantera le volapük.

- ↑ Kadäm Volapüka en volapük moderne.

- ↑ Alors justement que le premier congrès espérantiste prouva le contraire

- ↑ Par exemple, là où Schleyer avait tenté de créer le plus de mots monosyllabiques, le congrès demande à ce que les racines soient le plus possible reconnaissables.

- ↑ Avec une différence notable entre les deux pays, la Chine accueillant deux clubs et une petite trentaine de membres, surtout Chinois, le Japon n'en ayant aucun, et seulement deux membres, dont un occidental. Cf. Lescure 2011, p. 104-105

- ↑ D'autres langues construites, comme le kotava ou l'ido ont connu d'importantes révisions, mais ces dernières font partie du projet de la langue en question ; au contraire le volapük est resté stable depuis.

- ↑ On parle aussi de Volapük perevidöl (volapük révisé), de Volapük pevotastidöl (volapük réformé), etc., par opposition au volapük priginal (Volapük rigik) de Schleyer.

- ↑ Dans la partie grammaticale de cet article, nous traiterons des « deux » volapük, en donnant principalement la forme utilisée aujourd'hui avec, le cas échéant, la forme schleyerienne immédiatement après.

- ↑ Cet éditeur est connu pour son attention portée aux langues et alphabets construits ou aux langues rares ou mortes ; son catalogue accueille notamment beaucoup de traductions d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll en espéranto, en sambahsa-mundialect, en lingwa de planeta, lingua franca nova, ...

- ↑ Il est même permis, lorsqu'une lettre n'a qu'une version non-voisée (e.g. c, j, s, z), de les voiser (Robertson 1994, II, a)).

- ↑ Certaines sources donnent [ɔ], mais il semble bien que l'idée de Schleyer était [o], ce que de Jong n'a pas modifié (Robertson 1994, III, a)).

- ↑ À comparer avec l'espéranto « La homino estas en la domo / La homino iras en la domon / La homino iras domen ». Ici l'espéranto semble bien être plus conséquent.

- ↑ C'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé en espéranto, où c'est la deuxième personne du pluriel, vi, utilisé comme personne de politesse, qui a « mangé » la deuxième personne du singulier, ci, qui n'est quasiment jamais utilisé.

- ↑ pa- pour le passif présent, p- + augment temporel, a- étant l'augment temporel du présent non-exprimé à la voix active.

- ↑ Le participe ne prend pas la marque de la personne.

- ↑ Avec tiret pour le séparer du verbe.

- ↑ Mais marqué à la voix passive et avec les autres catégories grammaticales, comme adelo, aujourd'hui, formé du mot del, jour, avec augment temporel du présent.

- ↑ À noter que Kerckhoffs souhaitait que chaque mode soit séparé du verbe par un tiret. Cf. Kerckhoffs 1887a, p. 24.

- ↑ Le volapük n'est pas la seule langue, naturelle ou construite, dans laquelle il n'existe pas d'article. Pour les langues naturelles, on peut citer le latin ou la majorité des langues slaves (à l'exception du bulgare et du macédonien) ; pour les langues construites, on peut citer le kotava.

- ↑ Avec, par exemple, le dil de Julius Fieweger (un volapükide de 1893), et le parla de Carl Louis Spitzer (1907).

- ↑ Alors que, dans la syntaxe de la phrase, elle aura plutôt une tendance nettement centrifuge, c'est-à-dire que le déterminant viendra après le déterminé

- ↑ Mais pas à tous ; par exemple le mot déformé donné plus haut, jim pour ciseaux est resté tel quel.

- ↑ Ou « pour la langue universelle », Volapük étant à la fois un nom propre et un nom commun.

- ↑ Il s'agit de Schleyer ; en volapük classique, le suffixe -al a le même sens que -el, mais avec un sens de supériorité. Si datön signifie « inventer », datuvel signifie « un inventeur », mais datuval signifie « l'Inventeur ». Cf. Kerckhoffs 1887a, p. 37.

- ↑ L'éditeur allemand Iltis a beaucoup publié de petits ouvrages, en allemand et en espéranto, sur le volapük et la vie de Schleyer. Nous n'en présentons ici qu'une sélection. Pour voir leur collection, voir cette page.

- ↑ Aussi disponible en espéranto et en allemand.

Références

- ↑ (en) Paul Lafarge, « Pük, Memory » [html], sur The Village Voice, (consulté le 12 octobre 2015).

- ↑ (de) Johann Martin Schleyer, « Ein Weltalfabet », Sionsharfe. Monatsblätter für katholische Poesi, vol. 3, no 21, , p. 186-188 (lire en ligne).

- ↑ Drezen 1931, p. 100.

- ↑ Drezen 1931, p. 98-99.

- ↑ Drezen 1931, p. 99.

- ↑ (de) Johann Martin Schleyer, Entwurf einer Weltsprache und Weltgrammatik für die Gebildeten aller Völker der Erde, Singmaringen, Sionsharfe, (lire en ligne).

- ↑ Schleyer 1880.

- ↑ Drezen 1931, p. 100-101.

- 1 2 Drezen 1931, p. 101.

- ↑ Drezen 1931, n. 2, p. 101.

- ↑ Kerckhoffs 1887b.

- ↑ Le volapük. Revue publiée sous le patronage de l'Association française pour la propagation du volapük, 1886-1889.

- ↑ Couturat et Leau 1907, p. 142.

- ↑ Kerckhoffs 1887a.

- ↑ « Fonétisme et volapük », Le Temps, , p. 2.

- 1 2 Drezen 1931, p. 102.

- 1 2 3 Couturat et Leau 1907, p. 147.

- ↑ Lescure 2011, p. 102

- 1 2 3 4 Drezen 1931, p. 103.

- ↑ Dans Le Volapük d'août 1886, p. 46 ; cité par Couturat et Leau 1907, p. 143.

- 1 2 Kerckhoffs 1887b, p. 5.

- ↑ Notice sur Vükiped, la Wikipédia volapüke.

- 1 2 Couturat et Leau 1907, p. 149.

- ↑ « Sub la formo Volapük sukcesis en la praktika ekzameno la principo de artefarebleco de internacia lingvo » (Drezen 1931, p. 103).

- ↑ « The fate of Volapük was sealed when its supporters, in the year 1889, made the experiment of organising a congress at which Volapük should be spoken. Although a few Volapükists succeeded in speaking the language, it was only too painfully evident that such a goal could not be reached with this system. », (en) R. Lorenz (trad. F. Donnan), « The Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale », dans International Language and Science : Considerations on the Introduction of International Language into Science, Londres, Constable, (lire en ligne [PDF]), p. 16-17.

- ↑ Couturat et Leau 1907, p. 149-150.

- ↑ Couturat et Leau 1907, p. 142 et Drezen 1931, p. 103 ; une liste très détaillée des éditions sur ou en volapük avant 1889 est publiée dans Kerckhoffs 1889. Il est cependant très difficile de vérifier ce chiffre de 1 million.

- ↑ Kerckhoffs 1889 ; cité dans Drezen 1931, p. 104.

- ↑ Cf. l'article « Laborista Esperanto-movado » (Mouvement espérantiste des travailleurs), sur Vikipedio, la Wikipédia espérantophone.

- ↑ Couturat et Leau 1907, p. 150-151 ; Drezen 1931, p. 104.

- 1 2 Drezen 1931, p. 106.

- ↑ (de) L. Zamponi, Zur Frage der Einführung einer internationalen Verkehrssprache, Graz, .

- ↑ (de) Die Weltsprache : Ein Ruf an die Gesamtmenschheit, Dresde-Leipzig, .

- ↑ Couturat et Leau 1907, n. 2, p. 151.

- ↑ « Pö fomam vödas nulik e pö fomam koboyümavödas el „Schleyer“: datikan letälenik Vpa < sevabo ägebädom brefükamis somik, das vöds at tefü licin okas ivedons fikuliko sevädoviks. Dub atos vöds nulik Vpa ivedons fikuliko memidoviks ed älonülons memäle flagis vemo töbikis. Kludo if ävilobsöv, das Vp. ödageton dönu in kosäd bevünetik pladi, kel duton lü ok, e keli i meriton, täno mu balido vödastok Vpa ömutonöv paxamön e pamenedön utöpo, kö özesüdosöv. Ab bi fomam vödas klülo söton pastabön dub noms gramatik kuratiko pelonöls, i äzesüdos ad revidön staböfo gramati Vpa. Bligädi at, sevabo: e revid gramata e revid vödas Vpik, edunikob » (de Jong 2012a, p. III).

- ↑ de Jong 2012b, p. xiv.

- ↑ Réédité récemment : de Jong 2012a.

- ↑ Et lui aussi réédité récemment : de Jong 2012b.

- ↑ « Volapük calöfik nuik edavedon ko kesev e zep oba sekü revid fefik ä staböfik fa kadäman: ‚Arie de Jong‛ [...] Do pidob, das votükams, kels pelüblinons Volapüke, evedons mödikums, ka ispetob, elogob nitedälo e lobülo revidi at, bi me Volapük perevidöl at omögos ad lifükön Volapükamufi, ed ad koedön dönu florön Volapüki. Sekü kod at notodob is kazetiko, das ezepob ed eli „Gramat Volapüka“ ed eli „Wörterbuch der Weltsprache“ pelautölis fa kadäman: ‚Dr. Arie de Jong‛ », Albert Sleumer, Büad Cifala de 1934, Yanul 1, Texte disponible sur Wikisource.

- 1 2 3 4 5 Robertson 1995.

- ↑ (eo) Yves Nevelsteen, « Volapuko jam superas Esperanton en Vikipedio », Libera Folio, (lire en ligne [html]).

- ↑ (eo) Brian Bishop, « Volapuko havas novan Cifal! », La Ondo de Esperanto, no 6, (lire en ligne [html]).

- ↑ (vo) Hermann Phillips, « Volapükanef dönu labon vicifali » [html], sur Facebook, (consulté le 12 octobre 2015).

- ↑ « Vilobs kälön püki at leigoso äsä käloy vöna-Grikänapüki u vöna-Saxadapüki », (vo) Brian Bishop, « Statuds Volapükanefa », Vög Volapüka, vol. 17, no 1, , p. 2-8 (lire en ligne).

- ↑ (eo) Detlev Blanke, « Intervjuo kun la Cifal Volapüka Hermann Philipps », Informilo por Interlingvistoj, 3e série, no 92-93, , p. 19 (ISSN 1385-2191, lire en ligne).

- ↑ (vo) Frank Roger (trad. de l'anglais par Ralph Midgley), Vom filik e konots votik [« The Burning Woman and Other Stories »], Cathair na Mart, Evertype, (ISBN 9781904808923, présentation en ligne).

- ↑ (eo) Detlev Blanke, « Intervjuo kun la Cifal Volapüka Hermann Philipps », Informilo por Interlingvistoj, 3e série, no 92-93, , p. 21 (ISSN 1385-2191, lire en ligne).

- ↑ Voir la vidéo sur le site de l’INA : http://www.ina.fr/video/I00012375 (consulté le 17/06/2015).

- 1 2 Bishop 2012, p. 5

- ↑ Monnerot-Dumaine 1960, p. 34.

- 1 2 Robertson 1994, II, c).

- 1 2 3 (en) Paul Bartlett, « Volapük Grammatical Forms » [html], sur volapük.com (consulté le 12 octobre 2015).

- ↑ Robertson 1994, III, c).

- ↑ Kerckhoffs 1887a, p. 29.

- ↑ Kerckhoffs 1887a, p. 15.

- ↑ Robertson 1994, II, d).

- ↑ Robertson 1994, III, d).

- ↑ Tout ce passage est tiré de : Robertson 1994, II, g).

- 1 2 3 4 5 6 Robertson 1994, II, e).

- ↑ Robertson 1994, II, e).

- ↑ Cf. « Volapük vifik. Lärnod mälid (6e leçon du cours Volapük vifik) » [html], sur Chez le glossopoète (consulté le 12 octobre 2015).

- ↑ Cf. « Volapük vifik. Lärnod lulid (5e leçon du cours Volapük vifik) » [html], sur Chez le glossopoète (consulté le 12 octobre 2015).

- 1 2 Cf. « Volapük vifik. Lärnod jölid (8e leçon du cours Volapük vifik) » [html], sur Chez le glossopoète (consulté le 12 octobre 2015).

- ↑ Repris à : Bishop 2012, p. 12.

- ↑ « The subjunctive is only used where something ridiculous or unimaginably unlikely is referred to » (Robertson 1994, II, e)).

- ↑ Exemples repris à Robertson 1994, II, e).

- ↑ Robertson 1994, III, e).

- ↑ Kerckhoffs 1887a, p. 24.

- ↑ « Volapük », sur Idéopédia (consulté le 12 octobre 2015).

- ↑ Exemples tirés de Robertson 1994, II, b).

- ↑ Robertson 1994, III, b).

- ↑ Kerckhoffs 1887a, p. 15-16.

- ↑ (en) Detlev Blanke, « Planned Languages - A Survey of Some of the Main Problems », dans Klaus Schubert, Interlinguistics : Aspects of the Science of Planned Languages, Berlin-New York, Mouton de Gruyter, coll. « Trends in Linguistics / Studies and Monographhs » (no 42), (ISBN 3110119102), p. 77.

- ↑ Monnerot-Dumaine 1960, p. 34-36.

- ↑ Couturat et Leau 1907, p. 154, où ils expliquent aussi comment « fer » devient lel.

- ↑ Couturat et Leau 1907.

- ↑ Robertson 1994, II, h).

- ↑ Monnerot-Dumaine 1960, p. 86.

- ↑ Robertson 1994, III, i).

- ↑ Robertson 1994, II, i).

- ↑ Monnerot-Dumaine 1960, p. 88.

- ↑ Écrit par Franz Zorell et publié dans : (de+vo) Sigmund Spielmann, Volapük-Almanach für 1888, Leipzig, Eduard Heinrich Mayer, (lire sur Wikisource), p. 75.

- ↑ Révision du texte de Franz Zorell par Arie de Jong publiée dans : (vo) Arie de Jong, « Hüm Volapüka », Volapükagased pro Nedänapükans, vol. 2, no 3, , p. 18.

Voir aussi

Articles connexes

- linguistique

- liste de langues

- langues par famille

- langues construites

- langue auxiliaire internationale

- espéranto

- idiom neutral

- langue auxiliaire internationale

- langues construites

- langues par famille

- liste de langues

Liens externes

- (en)(vo) Site officiel du Flenef bevünetik Volapüka (« Amicale internationale du volapük », abritant la page officielle de l'académie ; si le lien ne marche pas, essayer celui-ci).

- (fr) Partie sur le volapük du site Chez le glossopoète (contenant notamment un cours)

- (mul) Page Facebook du volapük

- (vo) Volapop

- (fr) Liste de liens sur le ou en volapük

- Portail des langues