Paracelse

Portrait présumé du médecin Paracelse (1493-1541), copie anonyme du XVIIe siècle d'un portrait présumé de Paracelse, d'après un original perdu de Quentin Metsys[1], huile sur bois, musée du Louvre, Paris.

Click on the following link to visit or download this HTML page

| Nom de naissance | Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim |

|---|---|

| Naissance |

Einsiedeln (Suisse centrale) |

| Décès |

Salzbourg (Autriche) |

| Nationalité |

|

| Profession |

alchimiste, astrologue et médecin |

Paracelse, né Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim en 1493 ou en 1494 à Einsiedeln (en Suisse centrale ) et mort le à Salzbourg (en Autriche) est un alchimiste, astrologue et médecin suisse, d’expression allemande (dialecte alémanique). Cet esprit rebelle et mystique de la Renaissance est à l’origine de pensées jugées très modernes.

Biographie

Jeunesse et études

Paracelse naît en 1493 (ou 1494 selon les sources) dans le village d’Einsiedeln, dont l'abbaye bénédictine est un centre de pèlerinage, près de Zurich, en Suisse. Issu d'une vieille famille noble de Souabe, son nom complet est Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim. Sa mère, suisse, est intendante de l’hospice d’Einsiedeln. Son père, Wilhelm Bombastus von Hohenheim, est un chimiste et médecin. En 1502, à neuf ans, après les guerres souabes, Théophraste déménage à Villach, en Carinthie (Autriche), avec son père. Celui-ci enseigne à l’école des mines de Hüttenberg, et lui transmet les rudiments de la pensée humaniste, de l’alchimie et de la science des plantes. Sa mère est probablement déjà morte.

Encore adolescent, il travaille dans des mines de Schwyz. Le lieu est occupé par des mines et forges de fer, de plomb et de cuivre qui appartiennent à Sigismond Fugger de Schwaz, membre de la famille des banquiers Fugger. Il étudie chez les religieux et auprès des ingénieurs des mines. Contrairement à la légende[2], il ne s’instruit pas de magie auprès de Trithème, abbé de Sponheim. À 16 ans, poussé par son directeur de collège, Joachim von Wadt, il commence à l’Université de Bâle des études de médecine, qu’il poursuit à Vienne (Autriche), où Joachim von Wadt a été nommé recteur. Paracelse obtient son diplôme de doctorat en médecine à l’Université de Ferrare en 1516, à 22 ans[3]. Il se choisit pour patronyme « Paracelse », peut-être pour montrer sa supériorité sur Celse, célèbre médecin romain du Ier siècle, ou encore pour latiniser le nom « Hohenheim », domaine de ses ancêtres en Souabe[réf. souhaitée]. Il expérimente très tôt à des fins thérapeutiques des sels minéraux, aujourd'hui considérés toxiques, comme l’arsenic, le soufre, le cuivre.

Premiers voyages

Il se lance alors dans une série de voyages à travers l'Europe (1517-1524)[4]. Il séjourne à Paris, à Montpellier, à Lisbonne et à Oxford. Il se fait enrôler comme chirurgien-barbier dans l’armée hollandaise aux Pays-Bas (1519) puis dans l’armée danoise en Scandinavie. Il assiste au siège de Stockholm en 1520, sous Christian II de Danemark. Il participe au milieu des troupes vénitiennes, comme chirurgien militaire, aux guerres de Venise (1521-1525). À cette occasion, il se rend selon certaines sources dans l’Empire ottoman. Depuis 1517, la réforme de Luther prend de l’ampleur. En 1524, il assisterait à des révoltes populaires.

En été 1524, il retrouve Villach qui lui réserve mauvais accueil . Il se fixe ensuite un temps à Salzbourg. En 1524-1525, il est impliqué dans des troubles sociaux chez les paysans et les mineurs. Puis à Strasbourg[5], en décembre 1526, il acquiert le droit de bourgeoisie. Il écrit son premier livre Neun Bücher Archidoxis (Neuf livres Archidoxis, 1525-1526), où il développe la « chimiatrie » ou « alchimie » médicale, après Jean de Roquetaillade (Johann de Rupescissa, 1310-1366) : il faut extraire la médication efficace des composantes impures des plantes, des racines, des métaux, pour que les vertus curatives de la nature, les « arcanes», puissent agir contre les maladies.

Il vit en Slovaquie afin de récolter des échantillons d’or, d’argent et d’autres minéraux; on retrouve sa trace en 1521 à Banská Bystrica, en 1526 et 1527 à Smolník et en 1537 à Bratislava. Sur un mur du palais épiscopal de Bratislava, une plaque commémore sa présence où il est écrit In hac platea habitavit A.D. 1537 D. D. [Divinatis Doctor] Paracelsus de Hohenheim (« Dans cette avenue habita en 1537 Paracelse de Hohenheim, docteur en choses divines »).

Médecin et enseignant à Bâle

Paracelse a la réputation d’être arrogant, et s’attire l’hostilité des autres médecins en Europe. En mars 1527, à l'âge de 35 ans, peut-être grâce à l’intervention d’Érasme dont il a sauvé un ami (Johann Froben) et soigné le foie lors de son séjour à Strasbourg, il devient médecin municipal de Bâle et professeur de médecine à l’Université de Bâle pendant moins d’un an. Ceci lui suffit pour s’attirer la vindicte de ses collègues. Il fait une superbe proclamation :

« Qui donc ignore que la plupart des médecins de notre temps ont failli à leur mission de la manière la plus honteuse, en faisant courir les plus grands risques à leurs malades ? Ils se sont attachés, avec un pédantisme extrême, aux sentences d’Hippocrate, de Galien et d’Avicenne (...) J’enseignerai pendant deux heures par jour la médecine pratique et théorique (...). L’expérience [savante] est notre maître d’école suprême - et de mon propre travail. Ce sont donc l’expérience et la raison, et non les autorités [Hippocrate, Galien, Avicenne] qui me guideront lorsque je prouverai quelque chose. » (Intimatio Theophrasti medicae artis studiosis (Annonce de Théophraste aux étudiants en médecine), 5 juin 1527, in Sämtliche Werke, K. Sudhoff édi., t. IV, p. 4).

Il enseigne en dialecte alémanique (Schweizer-deutsch)[6], et non en latin[7]. Il se dispute avec ses collègues, la municipalité, les pharmaciens, avec le chanoine Lichtenfels qui ne l’a pas correctement payé. Il aurait brûlé en public le Canon de la médecine d’Avicenne, un grand classique, le 24 juin 1527, pour la fête de la Saint Jean ; il est souvent ivre. Il est chassé de la ville en février 1528. Il publie à Nuremberg, en 1529, son premier livre (en tout il n’en publiera que quatre), une dissertation sur le bois de gaïac, une essence venue d’Amérique, utilisée contre la syphilis.

Seconde période de voyages

Après la courte période d'établissement à Bâle, il reprend à nouveau la route, faisant de lui un «savant vagabond»[8], [9]. Sa présence est attestée à Colmar où il écrit sur la syphilis et le Bertheonea ou Petite Chirurgie, manuel pour «lire» et interpréter les signes corporels, à Esslingen (il approfondit ses recherches occultes), Nuremberg (novembre 1529 : il fait la connaissance du mystique Sébastien Franck, Beratzhausen (1530 : il commence à écrire de la théologie et le Paragranum), Saint-Gall (1531 : il termine le Liber paramirum), Appenzell (1533), Sterzing (1534 : il soigne de la peste), Méran, Saint-Moritz, Pfäffers (Bad Ragaz), Ulm, Augsbourg (1536), Munich, Eferding (1537), Kromau (en Moravie : il écrit son Astronomia magna), Vienne (1537-1538, il est reçu plusieurs fois par Ferdinand Ier, roi de Bohême et de Hongrie, roi des Romains), Villach (mai 1538). En pays miniers (vallée de l’Inn), à Appenzell, il écrit sur les maladies des mineurs (1533)[10] ; dans les villes d’eau (dont Pfäffers) il étudie les bienfaits des eaux thermales (1535)[11], fondant ainsi la médecine professionnelle et la balnéothérapie.

Il publie à Augsbourg, en août 1536, Prognostication des 24 années à venir, écrit en 1530 ou 1531. En septembre 1536, il termine et publie à Ulm Die grosse Wundarznei (La grande chirurgie), il retrouve la gloire. Il écrit son ouvrage principal en philosophie : La Grande Astronomie, ou la philosophie des vrais sages, Philosophia sagax (1537). Il se trouve vers 1537-1538 à Villach, où les responsables des mines appartenant aux Fugger l’appellent pour superviser les ateliers métallurgiques[12].

Dernières années

Encore déçu par sa ville de Villach, qui ne publie pas ses livres comme promis, il part pour Klagenfurt (1540), puis vers la ville qu’il aime tant : Salzbourg, où l’appelle en avril 1541 l’archevêque-duc Ernest de Bavière, friand de sciences occultes. Il rédige son testament. Il meurt, à l’âge de 48 ans, d’un cancer du foie ou bien atteint par des émanations de mercure tant de fois respirées, à Salzbourg, le 24 septembre 1541. Son corps est inhumé, conformément à ses dernières volontés, dans le cimetière de l’église Saint-Sébastien de Salzbourg[13]. Ses restes se trouvent aujourd’hui dans une tombe située sous le porche de l’église, avec ces mots : Pax vivis - requies aeterna sepultis (« Paix aux vivants - repos éternel aux défunts »).

Sa devise était « Alterius non sit qui suus esse potest » (« Ne soit d’un autre qui peut être sien » ou encore « Qu’il n’appartienne pas à autrui, celui qui peut s’appartenir à lui-même »).

Paracelse n’était pas rosicrucien, pour une simple raison chronologique : le courant Rose-Croix commence en 1614. Et la Fama Fraternitatis du manifeste rose-croix de 1614 dit de Paracelse : « ... bien qu’il ne soit pas entré dans notre Fraternité ». En revanche, la Rose-Croix s’inspire de Paracelse[14] : notion de Livre de la nature (Liber mundi), recherche de rénovation, combinaison des symboles de la rose et de la croix[15], etc.

En 1578, la Sorbonne condamna 59 thèses de Paracelse[16].

L'œuvre médicale

Paracelse, dans son Volumen medicinae paramirum (1520), distingue cinq méthodes médicales (plantes contraires, médicaments, verbe, herbes et racines semblables, enfin la foi) :

« On trouve cinq méthodes possibles de médecine, dont chacune subsiste séparément, indépendante des autres (...) La médecine est double : la médecine clinique ou physique, et la médecine chirurgicale. (...) [1] Ceux qui appartiennent à la première faculté ou secte s’appellent Naturels, parce qu’ils traitent les maladies uniquement d’après la nature des plantes... Ils soignent le froid par le chaud... par leurs contraires. Et les défenseurs de cette secte furent Avicenne, Galien, Rhazis... [2] Ceux qui appartiennent à la deuxième secte sont appelés communément Spécifiques, parce qu’ils traitent toutes les maladies par la forme spécifique ou entité spécifique... Ces médecins guérissent toutes les maladies par la force spécifique des médicaments. À cette classe appartiennent [les] empiriques ainsi que tous ceux qui, parmi les Naturels, font usage de purgations... [3] Les troisièmes se nomment Caractéristiques, car ils guérissent toutes les maladies au moyen de certains caractères... Cette opération s’accomplit par la parole... Les auteurs et maîtres sont Albert le Grand, les Astrologues, les Philosophes et plusieurs autres. [4] Les quatrième s’appellent Spirituels, parce qu’ils savent coaguler l’esprit des herbes et des racines... De cette secte furent quantité de médecins illustres, comme Hippocrate et beaucoup d’autres. [5] Les cinquièmes s’appellent Fidèles, parce qu’ils combattent et guérissent les maladies par la foi... Le Christ lui-même, avec ses disciples, nous en a donné un exemple[17]. »

Ensuite, il distingue cinq origines aux maladies (maux constitutionnels, empoisonnements ou infections, incidences climatiques et cosmiques, maladies mentales, enfin action de Dieu sur le déroulement des maladies) :

« Il y a cinq entités qui produisent et engendrent toutes les maladies, de chacune desquelles provient chaque maladie (...). [1] [La force que renferment en eux les astres] agit de telle sorte en notre corps qu’il est complètement soumis à leur opération et à leur impression. Cette force des astres est appelée entité astrale (ens astrorum)... [2] La seconde force ou puissance, qui nous trouble violemment et nous précipite dans les maladies, est l’entité vénéneuse (ens veneni)... [3] La troisième force est celle qui affaiblit et use notre corps... On l’appelle entité naturelle (Modèle:Ens naturale). Cette entité se perçoit si notre corps est incommodé par une complexion immodérée ou affaibli par une complexion mauvaise... [4] La quatrième entité s’entend des esprits puissants, qui blessent et débilitent notre corps qui est en leur puissance... : entité spirituelle (ens spirituale)... [5] La cinquième entité qui agit en nous, c’est l’entité divine (ens Dei). (...) Il existe cinq pestes : une provenant de l’entité de l’astre, une autre de l’entité du poison, une troisième de l’entité de la nature, une quatrième de l’entité des esprits, et la dernière de l’entité de Dieu. (...) Ceci n’est pas du style chrétien, mais païen[18]. »

Paracelse a étudié ce qu’il appelle les « maladies invisibles » (Von den unsichtbaren Kranckheiten, 1532, 1re éd. 1567), et leurs causes. Les délires viennent de l’imagination ou de la foi.

Chirurgie et médecine expérimentale

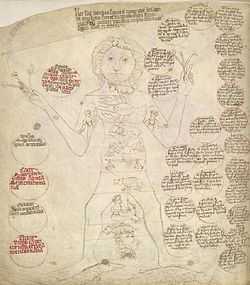

Le grand livre de médecine de Paracelse est le Paragranum. Liber quatuor columnarum artis medicae (1531). En médecine, Paracelse enseigna la théorie des signatures[19], mais ses idées n’ont pas été toutes bien comprises à son époque.

Paracelse fut un pionnier de l’utilisation en médecine des produits chimiques et des minéraux. Vers 1526 il a inventé le mot « zinc » pour désigner l’élément chimique zinc, en se référant à l’aspect en pointe aigüe des cristaux obtenus par fusion et d’après le mot de vieil allemand zinke signifiant « pointe ».

Il a utilisé l’expérimentation pour développer les connaissances sur le corps humain. Il est considéré comme un des pères de la médecine expérimentale. Il est à l’origine de l’émancipation de la médecine par rapport aux anciennes croyances spéculatives. Pour lui la seule vraie médecine doit être basée sur l’expérience. Expérimenter la Nature pour soulager la souffrance de ses semblables, c’est ce qu’il fit durant toute sa vie.

Chirurgien largement en avance sur son époque, il préconisait de maintenir les plaies propres. Au lieu de faire souffrir en détergeant ou en brûlant les chairs, il préférait utiliser la mumie[20], composé à base d’huiles essentielles. Ou encore les procédés alchimiques tels que les sels de cuivre ou l’argent.

Le précurseur de la toxicologie

Paracelsus, parfois considéré comme le père de la toxicologie[21], a écrit :

- « Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei. »

- « Toutes les choses sont poison, et rien n’est sans poison ; seule la dose détermine ce qui n’est pas un poison. »

Cela signifie que des substances souvent considérées comme toxiques peuvent être anodines ou même bénéfiques à petites doses ; inversement, une substance en principe inoffensive comme l’eau peut s’avérer mortelle si on l’absorbe en trop grande quantité[22]. Il a vu que le mercure soigne la syphilis, mais, mal dosé, tue[23].

Il a écrit des ouvrages majeurs Des mineurs et De la maladie des montagnes [mines] (Von der Bergsucht) (1533). Il décrit les risques professionnels, pulmonaires, liées à l’extraction des minerais et au travail des métaux, il aborde le traitement médical et les stratégies de prévention. Cela fait de lui le précurseur de la médecine du travail. La maladie qu’il a décrite et qu’on connaissait à l’époque sous le nom de « mal des montagnes » était due à une irradiation par le radon, un gaz formé par la désintégration du radium qui se dégage des roches, surtout dans les régions granitiques, volcanique, uranifères, et qui s’accumule dans l’atmosphère des cavités souterraines mal ventilées (caves, mines). Son inhalation prolongée peut provoquer un cancer du poumon chez les professionnels exposés (les mineurs) et même chez les habitants des maisons polluées par ces émanations naturelles. Le radon serait responsable de 9 % des décès par cancer du poumon en Europe[24],[25].

Paracelse a également écrit un livre sur le corps humain qui contredit les idées de Galien. Galien avait avancé la théorie selon laquelle la maladie est provoquée par un déséquilibre entre les quatre humeurs : le sang, le flegme, la bile noire et la bile jaune. Il recommandait des régimes alimentaires spécifiques pour le « nettoyage des humeurs putrides » et utilisait souvent, la purge et la saignée. Cette théorie a été acceptée, jusqu’à ce que Paracelse la conteste, par tous ceux qui croient que la maladie est le résultat d’une attaque du corps par des agents extérieurs.

Le pionnier de la médecine psychosomatique

On[réf. souhaitée] lui attribue la première mention clinique ou scientifique de l’inconscient. Il écrit :

« Ainsi, la cause de la maladie connue sous le nom de chorée est une simple question d’opinion et d’idée, suscitée par l’imagination, affectant ceux qui croient à ce qui leur a été suggéré. Cette idée et cette opinion sont à l’origine de la maladie à la fois chez les enfants et les adultes. Dans le cas des enfants c’est aussi l’imagination, fondée non pas sur la réflexion mais sur la perception, parce qu’ils ont entendu ou vu quelque chose. La raison en est la suivante : la vue et l’ouïe sont si forts qu’ils ont inconsciemment fantasmé sur ce qu’ils ont vu ou entendu[26]. »

Il pressentit[réf. souhaitée] l’organothérapie (utilisation des tissus, glandes ou organes à l’état naturel ou sous forme d’extraits) : « Prends du fiel de bœuf pour la cirrhose hépatique et de l’extrait splénique [de rate] pour les obstructions de la rate. »

Les quatre piliers de la médecine selon Paracelse

Premier pilier : la philosophie

Dans le Paragranum (1530)[27], Paracelse fait reposer sa médecine sur « quatre piliers » : « la philosophie, l’astronomie, l’alchimie, et la vertu » du médecin[28].

Paracelse avait rejeté les traditions Gnostiques, mais conservé une grande partie de la philosophie hermétique, néoplatonicienne et pythagoricienne à la suite de Marsile Ficin et de Pic de la Mirandole.

Ses vues tirées de la philosophie hermétique proclamaient que la maladie et la santé du corps dépendent de l’harmonie entre l’homme, le microcosme et la Nature, le macrocosme. La grande idée philosophique de Paracelse est celle de microcosme.

Il développe la théorie des signatures. La forme, la couleur des plantes, des animaux, des mains, etc. indiquent leurs affinités, correspondances avec d’autres choses, comme les organes. Par exemple, « la racine de satyrion (orchis) est formée comme les organes génitaux de l’homme (grec orchis: testicule), elle promet donc de restaurer par voie magique la puissance et le désir sexuels[29]. »

Selon Daniel-P. Walker, « dans les écrits de Paracelse, si on les additionne tous, l’homme a trois corps (élémentaire, sidéral, céleste), deux âmes (éternelle, vitale), quatre esprits (terrestre, sidéral, animal, divin)[30]. » Mais sa théorie des corps subtils est difficile à cerner. Alexandre Koyré voit les choses ainsi : le microcosme reflète le macrocosme ; le macrocosme (ou Univers) a trois étages : monde matériel, monde astral (Gestirn, Astrum, Âme du monde) et Dieu ; le microcosme (ou homme) est, lui aussi triple, composé de corps, âme et esprit, c’est-à-dire de matière, astre et Dieu ; de la sorte, 1) le corps matériel a pour double l’esprit corporel, qui subsiste un certain temps après la mort comme « ombre » ou « larves » ; 2) l’âme, qui est force et conscience, a pour double le corps astral (evestrum), qui permet aux mages de communiquer entre eux ; et 3) l’esprit a pour double le corps spirituel.

Deuxième pilier : l’astrologie

Il fut aussi astrologue, comme de nombreux médecins formés à l’université qui exerçaient à cette époque en Europe. L’astrologie jouait un rôle très important dans la médecine de Paracelse. Dans ses Neuf livres de l’Archodoxe, il consacre plusieurs chapitres à l’usage de talismans pour guérir les maladies, proposant des talismans pour différentes maladies ainsi que des talismans pour chaque signe du Zodiaque. Il a aussi inventé un alphabet appelé Alphabet des Mages, pour graver le nom des anges sur les talismans.

Troisième pilier : l’alchimie

Paracelse connaît les mines de cuivre de Villach (1502), les mines de fer de la Suède (1519), les mines d’argent de Schwaz (1533), tant sur l’aspect pratique, médical, que sur l’aspect technologique, alchimique. Il a résumé ainsi sa pensée : « Beaucoup ont dit que l’objectif de l’alchimie était la fabrication de l’or et de l’argent. Pour moi, le but est tout autre, il consiste à rechercher la vertu et le pouvoir qui réside peut-être dans les médicaments[31]. » Il fait donc de la philosophie hermétique ou de la iatrochimie (médecine hermétique), pas de l’alchimie proprement dite. Johann Huser, un de ses éditeurs, a montré que Paracelse n’a écrit aucun livre d’alchimie au sens traditionnel du terme.

Pourquoi les théories de Paracelse continuent-elles à séduire ? Les historiens en débattent encore, mais l’avènement de la distillation semble avoir contribué au changement. La technique s’est imposée à la fin du Moyen Âge dans la communauté des alchimistes, et de nombreux produits naturels ont été testés. À partir des substances naturelles comestibles, tels le fenouil, la noix de muscade et les clous de girofle, les chimistes obtiennent toujours trois types de produits : un fluide volatil, ou « esprit », une substance huileuse, enfin un résidu solide.

Paracelse remplace les quatre Éléments (Terre, Eau, Air, Feu) par trois Substances, ou plutôt, en ajoutant le Sel aux deux substances jusqu’alors admises (Soufre et Mercure). Il place les trois Substances dans les quatre Éléments.

« Parmi toutes les substances, il en est trois qui donnent à chaque chose leur corps, c’est-à-dire que tout corps consiste en trois choses. Les noms de celles-ci sont : Soufre, Mercure, Sel. Si ces trois choses sont réunies, alors elles forment un corps (...). La vision des choses intérieures, qui est le secret, appartient aux médecins. (...) Prenez l’exemple du bois. Celui-ci est un corps par lui-même. Brûlez-le. Ce qui brûlera, c’est le Soufre ; ce qui s’exhale en fumée, c’est le Mercure ; ce qui reste en cendres, c’est le Sel. (...) Ce qui brûle, c’est le Soufre ; celui-là [le Mercure] se sublime, parce qu’il est volatil ; la troisième Substance [le Sel] sert à constituer tout corps[32]. »

Quand l’alchimie décompose une chose en ses constituants, le principe salé (le Sel correspond au corps chez l’homme) demeure comme une matière cristalline ou amorphe indestructible, le principe sulfureux (le Soufre correspond à l’âme chez l’homme) se sépare comme une huile combustible ou une résine, enfin le principe mercuriel (le Mercure correspond à l’esprit chez l’homme) vole comme une fumée ou se manifeste comme un liquide volatil.

Les médecins se convainquent alors que la digestion n’est pas une cuisson, comme ils l’avaient soutenu précédemment, mais une fermentation.

Pour la préparation des médicaments, il cherche le principe actif, la quintessence. « La quintessence d’une plante est si efficace qu’une demi-once opère plus que cent de la plante en son état naturel. »

Paracelse accepte donc l’alchimie comme art médical pour préparer des remèdes (modus praeparandi rerum medicinalium) mais pas comme technique transmutatoire (alchimia transmutatoria).

Il faut aussi faire remarquer qu’une caractéristique de Paracelse était de dire à qui voulait l’entendre et il l’écrit dans ses ouvrages, que « Le don de Dieu n’est pas suffisamment mis en valeur ». Et à ce propos Paracelse prône : « Priez, cherchez, frappez aux portes au nom de Dieu, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné en abondance; parce que c’est en Son nom et à travers Lui que toutes les choses arrivent. » À la naissance de Paracelse, c’est l’époque de la découverte des Amériques, et nombreux sont ceux qui pensent que le génie et le progrès des sciences allaient sortir pour de bon le Moyen Âge de l’obscurité et de la misère dans lequel il se trouvait. Raimon Arola écrit : « […] Il mettait en garde les ingénieux triomphants contre le terrible devenir qu’ils créaient en oubliant que l’intelligence devait être guidée par la révélation divine. […] Theophrastus Bombastus von Hohenheim, alias Paracelse, avait quelque chose à offrir aux hommes de sa génération, mais peu s’occupèrent de savoir de quoi il s’agissait. » Et : « Son enseignement est inclassable, même pour les spécialistes. Il est toujours étonnant, ses paroles semblent tissées par un génie secret et furtif impossible à saisir par la raison, et lorsqu’on croit avoir compris quelque chose et pouvoir reconstruire l’édifice de son savoir, une tournure de phrase ou un nouvel élément de son discours fait que l’édifice s’écroule rapidement. Ce qu’il faut c’est trouver son intention profonde. »[33]

Quatrième pilier : la vertu

Il insiste sur la conscience du médecin, son honnêteté, son sentiment de responsabilité, sa mission[34]. « Je vous recommande de ne pas être âpre au gain, de mépriser le superflu et la fortune, de voir quelquefois des malades gratuitement, préférant le plaisir de la reconnaissance à celui d’un vain luxe... On ne peut point aimer la médecine sans aimer les hommes. » « Tu ne dois pas seulement regarder l’homme, mais aussi la nature et ce que cache le ciel (...). Car l’homme en est composé[35]. » Dans ses Commentaires des Aphorismes d’Hippocrate (1527), Paracelse écrit : « Le médecin ne doit pas trop se vanter : il a un maître au-dessus de lui, et c’est le temps, qui joue avec lui comme le chat avec la souris », « Le médecin doit savoir ce que veut la nature et qu’elle est le Premier Médecin. L’homme vient ensuite. »

Il est à noter que Paracelse évoque dans ses écrits le fait que la médecine soit fermée aux juifs depuis la fin de la première Alliance, thème classique dans le monde catholique de l'époque au sein duquel les juifs étaient exclu de certaines professions, et qui prônait l'hégémonie de la seconde Alliance sur la première[N 1].

Le Paracelsisme

Le renouveau paracelsien

Le renouveau paracelsien (en anglais paracelsian revival) est une période qui couvre la deuxième moitié du XVe siècle, pendant laquelle va se produire un essor très important de l’alchimie et des doctrines de Paracelse (1493/4-1541). Elle a été découverte et nommée par l’historien des sciences américain Lynn Thorndike en 1941 dans sa monumentale History of Magic and Experimental Science (« Une histoire de la magie et de la science expérimentale ») en 8 volumes (1923–58). Cette époque va notamment voir la publication et la traduction en latin à la fois des œuvres de Paracelse et des textes alchimiques, comme ceux de Jean d’Espagnet, avec notamment de grands anthologies qui culminent avec le Theatrum Chemicum.

« Certains n'hésitent pas à faire de Paracelse le précurseur de toute science de la médecine du travail et de l'homéopathie et le rénovateur de la médecine (et de la chirurgie[36], de la toxicologie et de la psychothérapie), tandis que d'autres voient en lui, les uns un médiocre imitateur des anciens, les autres un fou ignorant et prétentieux. Comment expliquer cette contradiction ? Pourquoi cette polémique renaissant toujours, ce brouillard enveloppant l'étrange figure du médecin d'Einsiedeln ? Au commencement du XVIe siècle, alors que toute la science somnole en répétant les oracles d'Avicenne et de Galien, apparaît un homme à la voix forte, médecin et chimiste, qui brûle les livres médicaux des Grecs et des Arabes, parle philosophie en langue vulgaire, guérit les malades contre toutes les règles de l'art et court l'Europe, buvant avec le premier venu, bataillant avec beaucoup, étudiant avec tous. Son rôle a été si grand qu'à son époque même, son nom va jusqu'à provoquer des émeutes. Paracelse eut des disciples fidèles, des admirateurs bruyants, des malades reconnaissants jusqu'à la dévotion ; il eut aussi, parmi les médecins, des ennemis féroces. »

— Marc Haven , [37].

« Deux particularités majeures marquent de façon distinctive la vie de Paracelse : une perpétuelle effervescence et un esprit critique violent »[38]. On peut en ajouter deux autres, marquantes de sa pensée : un style hermétique (alchimique) et une recherche approfondie sur le sens des choses et les moyens de guérison. Sa définition de la vie dans le traité De vita longa ou De la chair et de la mumie sépare la maladie comme cause directe de la mort : « La vie n’est rien d’autre qu’une certaine mumia agissant comme un baume et préservant le corps mortel des vers mortels et de la corruption grâce à une liqueur mêlée de sel »[39].

Œuvres

Éditions en langue allemande

- (de) Theophrast von Hohenheim, gen. Paracelsus, Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften, hg. von Karl Sudhoff, 14 Bände, München / Berlin 1922-1933. t. 3 t. 14

- (de) Theophrast von Hohenheim, gen. Paracelsus, Sämtliche Werke. II. Abteilung: Theologische und religionsphilosophische Schriften, hg. von Wilhelm Matthießen, Band 1: Philosophia magna I, München 1923.

- (de) Theophrast von Hohenheim, gen. Paracelsus, Sämtliche Werke. II. Abteilung: Theologische und religionsphilosophische Schriften, hg. von Kurt Goldammer, 7 Bände, Stuttgart 1955-1986.

Livres traduits en français

(par ordre chronologique)

.jpg)

- Volumen medicinae paramirum (vers 1520), trad. in Œuvres médico-chimiques ou Paradoxes. Liber paramirum, trad. de l’all. J. Grillot de Givry (1913), Milan, Archè, coll. Sebastiani, 1975, t. 1, p. 3-138. Sur les "Cinq Entités" de la maladie.

- Les sept livres de l’Archidoxe magique (Archidoxis magicae libri VII, 1524 ?), trad. Marc Haven, Paris, Librairie du merveilleux, 1909 disponible sur Gallica. Selon W. Schneider (1982), les quatre premiers livres des Sept livres de l’Archidoxe magique ("Le livre des sceaux et des onguents", "Les sceaux des douze Signes du zodiaque", "Les troupeaux. Contre les mouches", "La transmutation des métaux, et des époques") sont authentiques et datent aussi de 1526 ; le reste ("La constellation du miroir magique", "L’alliance des métaux", "Les sceaux des planètes") revient sans doute à Gerhard Dorn (1570).

- Les neuf livres de l’Archidoxe (Nein Bücher Archidoxis, 1525-1526), trad. : Archidoxes de Théophraste, Dervy, 2006. Textes traduits de l'allemand par Charles Le Brun et Ruth Klemm.

- Herbarius (vers 1525), trad. Horts Hombourg et Charles Le Brun, Dervy, 1987.

- Traité des trois essences premières (Von den ersten dreien principiis, 1525-1526), trad. J. Grillot de Givry, 1903, in Paracelse, Traité des trois essences premières, Le trésor des trésors des alchimistes, Discours de l’alchimie et autres écrits, Archè, Milan, 1981, p. 9-22

- De viribus membrorum (1526-1527). Sur l’alkahest (II, 6). Trad. partielle Bernard Joly, Rationalité de l’alchimie au XVIIe siècle, Vrin, 1992.

- Philosophiae tractatus quinque (Cinq traités de philosophie, 1527) : 1) Vom Unterschied der Zeit, 2) Von Gebärung und Erhaltung der vier elementischen Körper, 3) Von Fleisch und Mumia (De la chair et de la mumia), 4) Vom Unterschied der Körper und Geister, 5) Vom Schlaf und Wachen der Leiber und Geister. Trad. H. Hombourg et C. Le Brun, Quatre traités de Paracelse. Le labyrinthe des médecins errants, Cinq traités de philosophie, Le livre de la restauration, Le livre de la longue vie, Dervy, 1990.

- La Lumière physique de la Nature (1583) in: Paracelse Dorn Trithème, trad. Caroline Thuysbaert, p. 3 à 255, Beya Éditions, Grez-Doiceau, 2012, 613 pages.

- Le livre de la longue vie (De vita longa), in Quatre traités de Paracelse, trad. H. Hombourg et C. Le Brun, Dervy, 1990, 187 p.

- Le livre de la rénovation et de la restauration (De renovatione et restauratione und vom langen Leben, vers 1526-1528), in Quatre traités de Paracelse, Dervy, 1990, 187 p. ; Le livre de la restauration, (trad. de la version anglaise), Sartrouville, Ramuel, 1999, 39 p.

- Commentaire des aphorismes d’Hippocrate (Deutsche Kommentare zu den Aphorismen des Hippokrates, 1527), in Archidoxes de Théophraste, Dervy, 2006. Textes traduits de l'allemand par Charles Le Brun et Ruth Klemm.

- Livre des paragraphes (Liber paragraphorum, cours de médecine à Bâle en 1527), trad. partielle in Paracelse, Traité des trois essences premières, Le trésor des trésors des alchimistes, Discours de l’alchimie et autres écrits, Archè, Milan, 1981, p. 47-60.disponible sur Gallica

- La petite chirurgie, autrement dite La Bertheolée (Bertheonea, sive Chirurgia minor, 1528), trad., 1623.

- Prognostication des 24 années à venir, du docteur Théophraste Paracelse (Prophéties de Paracelse, 1530 ou 1531, 1re éd. 1536, en all. et latin), 32 fig., trad., Jean-Cyrille Godefroy, 1996, 121 p. 32 figures symboliques censées représenter 32 périodes de 24 ans séparant son époque (1530) de l’an 2340.

- Paragranum où sont décrits les quatre piliers sur lesquels repose la médecine (1530), in Œuvres médicales choisies, PUF, 1968, p. 29-100. Sur les "Quatre Piliers" de la médecine. Trad. du 3° traité (alchimie) par C. de Sarcilly : Discours excellent de l'alchimie, apud Les XIV livres des paragraphes de Ph. Theoph. Paracelse Bombast, 1631, 119 p.

- Livre sur l’épilepsie (De caducis, 1530), in Œuvres médicales choisies, PUF, 1968, p. 103-140.

- Liber paramirum (Livre au-dessus des merveilles, 1531, 1re éd. 1562-1575), trad. par J. Grillot de Givry : Paracelse. Œuvres médico-chimiques ou Paradoxes. 'Liber Paramirum' I et II (1913), Milan, Archè, coll. Sebastiani, 1975, t. 1 p. 139-290, et t. 2 p. 5-307 ; Œuvres complètes. Liber paramirum, Éditions traditionnelles, 1984, 338 p. Ne pas confondre avec le Volumen medicinae paramirum (1520). Livre I sur les "Trois Substances" (Mercure, Sel, Soufre) ; livre II sur les maladies du tartre ; livre III sur la matrice (gynécologie) ; livre IV sur les "maladies invisibles" (psychiques). Lire en ligne sur la BNAM

- Des maladies invisibles et de leurs causes (Von den unsichtbaren Kranckheiten, 1532), in Œuvres médicales choisies, trad. B. Gorceix, PUF, 1968, p. 193-259 ; J. Grillot de Givry, Paracelse. Œuvres médico-chimiques ou Paradoxes (1913), Milan, Archè, coll. Sebastiani, 1975, t. 2, p. 245-307. Sur les maladies imaginaires de la femme enceinte, sur les guérisons miraculeuses.

- De la maladie des montagnes [des mines] et d’autres maladies semblables (Von der Bergsucht, 1533-1534), trad. in Œuvres médicales choisies, trad. B. Gorceix, PUF, 1968, p. 141-192.

- De la peste et de ses causes et accidents (1535), trad. Pierre Hassard d'Armentiers, Anvers, 1570, 164 p.

- Le livre des nymphes, des sylphes, des pygmées, des salamandres et de tous les autres esprits (Liber de Nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus, in Philosophia magna, 1535), trad. de l’all., Nîmes, Lacour, 1998, 308 p.

- La Grande Chirurgie (Die grosse Wundarznei, 1536), trad., Lyon, par Claude Dariot 1568, 1589 (403 p.).

- La grande astronomie, ou la philosophie des vrais sages, Philosophia Sagax. Clé de tous les mystères du grand et du petit mondes (Astronomia magna, oder die ganze Philosophia sagax der grossen und kleinen Welt, 1537, 1re éd. 1571, Francfort-sur-le-Main), trad. (partielle) de l’all. P. Deghaye, Dervy, 2000.

- Die neun Bücher De natura rerum (1537). Le livre IX s’intitule : De signatura rerum naturalium. Édition Sudhoff t. XI, p. 309-403. Sur l’homunculus : trad. . Sur la palingénésie (résurrection d'une plante à partir de ses cendres) : résumé .

- Écrits de Carinthie (Kärntner Schriften, 1538) : trilogie

- Livre sur les maladies du Tartre (Buch von den tartarischen Krankheiten). "Sous le nom de 'maladies du Tartre', il analyse la rétention des déchets qu'engendre une ingestion incomplète.") : cf. Philippe Leroy, Des maladies du tartre selon Paracelse, Thèse de médecine, Paris 5, 1990.

- Le Labyrinthe des médecins errants (Labyrinthus medicorum errantium, 1537-1538, 1re éd. 1955), chap. 9 : in Paracelse. De la magie, trad. Lucien Braun, Presses Universitaires de Strasbourg, 1998, p. 97-102 ; in Quatre traités de Paracelse, trad. Horst Hombourg et Charles Le Brun, Dervy, 1990.

- Les sept défenses, réponses à quelques infamies de ses détracteurs (Septem Defensiones, 1538, 1re éd. 1955), in Œuvres médicales choisies, trad. B. Gorceix, PUF, 1968, p. 3-28. Apologie de Paracelse par lui-même, et de la nouvelle médecine.

- La philosophie aux Athéniens (Philosophia ad Athenienses, 1541), in Archidoxes de Théophraste, Dervy, 2006. Textes traduits de l'allemand par Charles Le Brun et Ruth Klemm.

(ouvrages non datés, par ordre alphabétique)

- Livre des vers, des serpents, araignées, crapauds, cancres et taches qu’on porte de la naissance, trad. Lazare Boet, in Pierre d’Abano, Traité des venins, Lyon, 1593. Trad. in Paracelse, Traité des trois essences premières..., Archè, Milan, p. 75-94.[lire en ligne]

- Le trésor des trésors des alchimistes (Thesaurus Thesaurorum Alchimistorum), trad. Albert Poisson, Cinq traités d’alchimie des plus grands philosophes (1890). Trad. in Paracelse, Traité des trois essences premières..., Archè, Milan, 1981. En ligne

ANTHOLOGIES :

- L'art d'alchimie et autres écrits de Théoph. Paracelse Bombast, tirés des traductions de ses premiers sectateurs, Presses littéraires de France, 1950 (Discours de l'alchimie = Liber Paramirum III ; Les paragraphes ; Épître du Livre des paragraphes 1527 ; Le livre du Caduc ; La petite chirurgie ; Le livre des vers, serpents, etc.).

- Œuvres médicales choisies, trad. Bernard Gorceix, Paris, PUF, 1968, 261 p. : Les sept défenses, Paragranum où sont décrits les quatre piliers sur lesquels repose la médecine, De l’épilepsie, De la maladie des montagnes [mines] et d’autres maladies semblables, Des maladies invisibles et de leurs causes.

- De l’alchimie, trad. Lucien Braun, Presses Universitaires de Strasbourg, 2000, 133 p.

- De l’astrologie, trad. Lucien Braun, Presses Universitaires de Strasbourg, 2002.

- De la magie, trad. Lucien Braun, Presses Universitaires de Strasbourg, 1998, 145 p.

- Quatre traités de Paracelse, trad. Horst Hombourg et Charles Le Brun, Dervy, 1990 : Le Labyrinthe des médecins errants, Cinq traités de philosophie, Le livre de la restauration et de la rénovation, Le livre de la longue vie.

Livres apocryphes : le Pseudo-Paracelse

Il y a des ouvrages authentiques, des ouvrages suspects, des ouvrages apocryphes[40].

- Archidoxorum Paracelsi libri decem (Archidoxes de Paracelse en dix livres, 1570). L’Archidoxe magique en neuf livres, lui, est authentique ; et L’archidoxe magique en sept livres, en partie seulement. Voir Francesco Marie Pompée Colonna, Abrégé de la doctrine de Paracelse et de ses archidoxes (1724).

- Libellus de tinctura physicorum (1568). Trad. : Grimoires de Paracelse... De la teinture des physiciens, 1911.

- De occulta philosophia (1570). Trad. in Grimoires de Paracelse. Des nymphes, sylphes, pygmées, salamandres et autres êtres. - Des forces de l’aimant. Le ciel des philosophes. De la philosophie occulte. - Manuel de la pierre des philosophes. De la teinture des physiciens, 1911.

- La prophétie du Lion du Septentrion (1605) : voir Roland Edighoffer, Les Rose-Croix et la crise de la conscience européenne au XVIIe siècle S., Paris, Dervy, 1998, p. 211-247.

- De secretis creationis (en allemand, 1575, peut-être de Michael Toxites). Traduction française par Alexandre Feye, in: Caroline Thuysbaert (sous la direction de), PARACELSE DORN TRITHÈME, p. 439 à 507, Beya Éditions, Grez-Doiceau 2012, 629 pp.

- Liber Azoth, avec un arbre de vie kabbalistique.

Études en français

(par ordre chronologique)

- Carl Gustav Jung, Synchronicité et Paracelsica (conférences sur Paracelse de 1929 et 1941), trad. de l’allemand par Claude Maillard et Christine Pflieger-Maillard, Albin Michel,

- Alexandre Koyré : "Paracelse" in Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siècle allemand (1953), Paris, Gallimard, 1970 (ISBN 2-07-035233-1).

- Walter Pagel, Paracelse. Introduction à la médecine philosophique de la Renaissance (1958), trad. de l’anglais par Michel Deutsch, Arthaud, 1963, 405 p.

- Albert-Marie Schmidt, Paracelse, ou la force qui va, Plon, 1967, 192 p.

- Maurice de Gandillac, La philosophie de la Renaissance, in Histoire de la philosophie, Gallimard, « Pléiade », t. II, 1973, p. 137-156.

- Ernst Bloch : La philosophie de la Renaissance (1974), Payot poche, 2007, 217 p. (ISBN 2-228-88837-0).

- Antoine Faivre et Frédéric Tristan (éd.), Paracelse, Albin Michel, Cahiers de l’hermétisme, 1980, 280 p. (ISBN 2-226-01036-X).

- Jean-Pierre Fussler, Les idées éthiques, sociales et politiques de Paracelse (1493-1541) et leur fondement, Association des publications près les universités de Strasbourg, 1986, 336 p.

- Lucien Braun, Paracelse (1988), Lausanne, Lucerne - Éd. R. Coeckelberghs, 1988; puis avec préface de Roland Edighoffer, Genève, Slatkine, 1994, XIII-252 p. (ISBN 2-05-100962-7).

- Patrick Rivière, La médecine de Paracelse, éditions Traditionnelles, Paris, 2004, 280 pages.

- Patrick Rivière, Paracelse ou la lumière de la nature, éditions Philos, Paris, 2008, 360 pages.

- Charles Le Brun, Une lumière pour notre temps : Paracelse - Éditions Arma Artis, mars 2011, 113 pages (ISBN 978-2-87913-141-2)

- Caroline Thuysbaert, Paracelse, Dorn, Trithème, Beya Éditions, Grez-Doiceau, 2012, 613 pages.

- Stéphane Feye (éd.), Défenseurs du Paracelsisme : Dorn, Duclo, Duval, Beya Éditions, Grez-Doiceau 2013, 268 pages. Contient : Gérard Dorn, L’Avertissement à Éraste ; Gaston Duclo, L’Apologie de l’argyropée et de la chrysopée contre Thomas Éraste ; Robert Duval, La Vérité et l’ancienneté de l’art chimique.

Paracelse: fictions & source d’inspiration populaire

Il a acquis également une indéniable notoriété de nos jours parmi les fanatiques de la saga Harry Potter, en étant le sujet d’une carte de Chocogrenouilles. On lui attribue également la découverte du Fourchelang, la langue des serpents, utilisée principalement par des mages noirs et donc stigmatisée comme un symbole démoniaque.

Il a inspiré le personnage de Van Hohenheim dans le manga et l’anime Fullmetal Alchemist. On retrouve l’analogie avec Paracelse dans l’époque de naissance, et dans le nom que l’homonculus a voulu lui donner (Theophrastus Bombastus avant de l’appeler Van Hohenheim).

Il est l’un des héros du livre le bal des louves de Mireille Calmel.

Dans le bestiaire des Mondes d’Aldébaran, il y a une espèce animale nommée paracelse.

Il inspira le personnage de Bombastus, savant fou aussi inventif qu’agaçant apparaissant dans la série de bandes dessinées De cape et de crocs.

Il apparaît dans la série Warehouse 13 comme un savant fou souhaitant s'octroyer le privilège d'immortalité mais également prêt à tout pour atteindre ses fins : faire de la science et des expérimentations scientifiques - sans bornes parfois - la base de ce monde.

Notes et références

Notes

- ↑ Voir par exemple cet extrait du Labyrinthus medicorum errantium (1537-1538) pour avoir une idée de ce que pouvais écrire Paracelse à ce sujet: Quant à la médecine, les Juifs d’aujourd’hui, comme ceux d’autrefois, se vantent d’abondance et n’ont pas honte de mentir. Ils prétendent être les plus anciens et les premiers médecins. Certes, ils sont les premiers parmi toutes les nations, les premiers gredins, s’entend… Eux qui ont rejeté Dieu et son unique fils, eux qui ne les ont pas reconnus, comment pourraient-ils connaître les pouvoirs mystérieux de la Nature ? Dieu leur a retiré, leur a arraché des mains l’Art de la médecine, les condamnant et les bannissant tout à la fois, eux et leurs enfants, pour toute éternité… Néanmoins, ils revendiquent comme les leurs toutes les louanges de la médecine. N’y prêtons pas attention… Car ils ne sont pas nés pour la médecine et n’y ont jamais été formé. Depuis le tout commencement du monde, ils ont reçu pour mission d’attendre le divin Messie… Et tout ce qu’ils ont entrepris par ailleurs leur est resté étranger et faux. La médecine a été donnée aux Gentils.

Références

- ↑ Copie par Rubens

- ↑ (en) Eric John Holmyard,Alchemy, Dover Publication, New York, rééd.1990, p. 165, identifiant pérenne extrait en ligne

- ↑ (en) A historical essay and travelogue on Paracelsus page retirée

- ↑ Paracelse, Spitalbuch (1529), éd. Karl Sudhoff : Sämtliche Werke, Munich et Berlin, Otto Wilhelm Barth, 1922-1931, t. VII, p. 374 ; La grande chirurgie, préface.

- ↑ Wickersheimer, E. (1951), Paracelse à Strasbourg, Centaurus, 1: 356–365. doi: 10.1111/j.1600-0498.1951.tb00635.x

- ↑ George Sarton, Six wings:Men of Science in the Renaissance, University of Indiana Press, 1957, p. 109-110.

- ↑ Son cours de Bâle de juin-novembre 1527 a été traduit en latin : Sämtliche Werke, édi. Sudhoff, t. IV, 1930, p. 1-137. Cours : Intimatio Theophrasti medicinae artis studiosis (Annonce des cours), De gradibus et compositionibus receptorum et naturalium, Von Apostemen, Geschwären, Vom Aderlass (la saignée), Modus pharmacandi, Commentaire des aphorismes d'Hippocrate, De urinis.

- ↑ (en) The uses of enchantment, The Economist, 19 Janvier, 2006

- ↑ Guitard Eugène-Humbert: Paracelse éternel nomade In: Revue d'histoire de la pharmacie, 42e année, N. 142, 1954. p. 326. Consulté le 5 juillet 2012

- ↑ Paracelse, De la maladie des montagnes [mines] et d’autres maladies semblables (1533), in Œuvres médicales, trad. Bernard Gorceix, PUF, 1968.

- ↑ Paracelse, De la vertu des bains de Pfäffers. Vonn dem Bad Pfäffers... Tugenden (1535).

- ↑ George Rosen, in Four Treatises of Theophrastus von Hohenheim called Paracelsus, Johns Hopkins University Press, 1996, p. 26.

- ↑ (en)Le monument funéraire de la tombe de Paracelse

- ↑ Voir Roland Edighoffer, Les Rose-Croix et Paracelse, ARIES, Paris, La Table d’émeraude, 19 (1996), p. 67-80

- ↑ Paracelse, Liber de resurrectione et corporum glorificatione (1533, en all.). Voir Roland Edighoffer, La Rose-Croix au XVIIe siècle., Cahiers du G.E.S.C., Paris, Archè, 1993, p. 108.

- ↑ Didier Kahn, « Cinquante-neuf thèses de Paracelse censurées par la Faculté de théologie de Paris, le 9 octobre 1578 » in Sylvain Matton (éd.), Documents oubliés sur l’alchimie, la kabbale et Guillaume Postel offerts, à l’occasion de son 90e anniversaire, à François Secret par ses élèves et amis, Genève : Droz, 2001 (Travaux d’Humanisme et Renaissance, CCCLIII), p. 161-178.

- ↑ Paracelse, Volumen medicinae paramirum (1520) : Œuvres médico-chimiques ou Paradoxes. Liber paramirum, trad. de l’all. J. Grillot de Givry (1913), Milan, Archè, coll. Sebastiani, 1975, t. 1, p. 7-12.

- ↑ Paracelse, Volumen medicinae paramirum : Œuvres médico-chimiques ou Paradoxes. Liber paramirum, t. 1, p. 19-26.

- ↑ (de) Paracelse, Die Grosse Wundarznei (1536).

- ↑ Pseudo-Paracelse, Des maladies invisibles et leurs causes. Von den unsichtbaren Kranckheiten und deren Ursachen (1532), in Œuvres médicales, trad. Bernard Gorceix, PUF, 1968.

- ↑ (en) Joseph F. Borzelleca « Paracelsus: Herald of Modern Toxicology » Toxicol Sci. 2000;53(1):2-4 DOI:10.1093/toxsci/53.1.2 Texte intégral

- ↑ January 26, 2007 : « Dr Adrian Cohen was saddened, but not surprised, to hear about the 28-year-old woman who died earlier this month after drinking nearly two gallons of water to try to win a radio station contest. » (WashTimes)

- ↑ Paracelse, Le mal français. Von der Frantzösichen kranckheyt (1529).

- ↑ Deuxième cause de décès par cancer du poumon aux États-Unis, après le tabagisme

- ↑ « Les risques liés à l’exposition domestique au radon » La Revue Prescrire (ISSN 0247-7750), no 281, mars 2007

- ↑ Paracelse, Des maladies invisibles et de leurs causes. (De causis morborum invisibilium. Von den unsichtbaren Kranckheiten) (1532), trad. de l’all. : J. Grillot de Givry, Paracelse. Œuvres médico-chimiques ou Paradoxes (1913), Milan, Archè, coll. Sebastiani, 1975, t. 2, p. 245-307.

- ↑ Paracelse, Le Paragranum où sont décrits les quatre piliers sur lesquels repose la médecine : la philosophie, l’astronomie, l’alchimie et la vertu (1530), in Œuvres médicales choisies, trad. Bernard Gorceix, PUF, 1968, p. 29.

- ↑ Thierry Lefebvre et Cécile Raynal, « Paracelse. Entre magie, alchimie et médecine : une vie de combat au temps de la Renaissance », Revue d'histoire de la pharmacie, 84e année, no 311, , p. 407-410 (lire en ligne) Consulté le 5 juillet 2012

- ↑ Paracelse, De imaginibus, chap. 9 : Sämtliche Werke, t. XIII, p. 377. W. Pagel, Paracelse, p. 168.

- ↑ D.-P. Walker, La magie spirituelle et angélique. De Ficin à Campanella (1958), trad., Dervy, 1988, p. 209. D’après Thomas Eraste, Disputationes de medecina nova Philippi Paracelsi (1572-1578), Pars altera, p. 220 sq.

- ↑ Paracelse, Liber Paragranum.

- ↑ Paracelse, Liber paramirum (1531), livre I : Des causes et origines des maladies provenant des trois premières Substances, chap. 2 : Œuvres médico-chimiques ou Paradoxes. Liber paramirum, trad. de l’all. J. Grillot de Givry (1913), t. 1 p. 158-161.

- ↑ (es) Raimon Arola, docteur en histoire de l’Art et professeur de la faculté des Beaux Arts de l’Université de Barcelone, La Cábala y la Alquimia en la Tradición Espiritual de Occidente, siglos XV-XVII, José J. de Olañeta, Editor, p. 201-214.

- ↑ Paracelse, La grande astronomie ; Sept défenses.

- ↑ Paracelse, in Œuvres médicales, trad. B. Gorceix, 1968, p. 71.

- ↑ Paracelse La grand chirurgie de Philippe Aoreole Theophraste Paracelse… trad. en françois de la version latine de Josquin d'Alhem par M. Claude Dariot, édition A. de Harsy (Lyon) 1589 (Source : Bibliothèque municipale de Lyon-part Dieu, A 508078)

- ↑ Marc Haven introduction à Les Sept livres de l'Archidoxe magique, éditions Bussière, Paris, 1983

- ↑ Walter Pagel, Paracelse, Arthaud, 1963, p. 16.

- ↑ Quatre traités de Paracelse, 3 : Le Livre de la longue vie, Dervy. 1992

- ↑ (la) Albrecht von Haller, Bibliotheca medicinæ practicæ, II (Basle, 1777), 2-12.

Voir aussi

Bibliographie

En français

- Lucien Braun, Paracelse, collection « Fleuron », Éditions Slatkine, 1994.

- W. Pagel, Paracelse, Arthaud, Paris, 1963 (traduction française).

- Anna M. Stoddart: la vie de Paracelse, lire en ligne sur la BNAM

- Thuysbaert Caroline (sous la dir. de): Paracelse Dorn Trithème, traduction française et présentation de différents traités latins ou allemands, Beya Éditions, Grez-Doiceau 2012.- 613 pages.

- Genève P.: Paracelse (1493-1541), mage et médecin Texte intégral

- Casati M.:Paracelse, un étonnant précurseur., Monde du Graal no 287, en ligne, Texte intégral

- Anonyme :Paracelse (1493-1541), article de l'Association philatélique sparnacienne.

En anglais

- Pagel W.: Paracelsus and the neoplatonic and gnostic tradition, Ambix, Volume 8, Number 3, October 1960 , p. 125-166(42). DOI:10.1179/000269860791545035 Texte intégral

- Anna M. Stoddart: Life of Paracelsus , Kessinger, Whitefish, 2003 - 336 pages, Extraits

- Pagel W.: Paracelsus and Techellus the Jew., Bull Hist Med. 1960 May-Jun;34:274–277.

- Pagel W. and P. Rattansi: Vesalius and Paracelsus, Med Hist. 1964 October; 8(4): 309–328 Texte intégral

- Webster C.: Paracelsus, and 500 years of encouraging scientific inquiry., BMJ. 1993 March 6; 306(6878): 597–598.PMCID: PMC1676966 Texte intégral

- Gravenstein, J. S.: Paracelsus and His Contributions to Anesthesia, Anesthesiology, November/December 1965 - Volume 26, Issue 6, 805-11 Texte disponible en pdf

- Goodrick-Clarke N.: Paracelsus: Essential Readings, North Atlantic Books, Berkeley, Calif., c1999, ISBN 978-1-55643-316-0 (1-55643-316-6)Extraits

- A. Davis: Paracelsus: a quincentennial assessment., J R Soc Med. 1993 November; 86(11): 653–656., Texte intégral

- Steiner, L.H.:Paracelsus and his influence on chemistry and medicine, Kieffer and Co., Chambersburg, 1853, Texte intégral

Articles connexes

- Alchimie

- Alkahest

- Archeus

- Pierre philosophale

- Grand Œuvre

- Lumière Astrale

Liens externes

- Urs Leo Gantenbein, « Paracelse » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du 23/11/2009..

- Encyclopédie de l'Agora Brève biographie Paracelse- Date de création:2012-04-01 | Date de modification:2012-04-01 - page consultée le 03-07-2012.

- Ouvrages de Paracelse numérisés par le SCD de l’Université de Strasbourg

- Ouvrages de Paracelse numérisés par le service numérique de l'Université de Strasbourg

- Rééditions des oeuvres numérisées de Paracelse par la Bibliothèque Universitaire Braunschweig.

- ouvrages de Paracelse numérisés par la bibliothèque Gallica de la Bibliothèque Nationale de France (BNF).

- Aphorismes de Paracelse.

- ouvrages de Paracelse numérisés répertoriés par la National Library of Australia.

- « Paracelse, un noble voyageur », par Charles Le Brun, in Aurora, printemps-été 2006, qui propose aussi un extrait du Lion septentrional, traduit par Armel Guerne.

- [PDF] Écrits de Paracelse sur la magnétothérapie "Des forces de l’aimant".

- (en) .

- (en) Azogue: Une partie du journal électronique Azogue avec des reproductions des textes originaux de Paracelse.

- (en) The Zurich Paracelsus Project.

- (en) History of zinc.

- (en) Paracelsus and the medical revolution of the Renaissance - A 500th Anniversary Celebration from the National Library of Medicine, theme essay by Allen G. Debus.

- (en) Theophrastus Paracelsus - Detailed entry from The Catholic Encyclopedia.

- (en) Biographical notes from The Galileo Project.

- (en) Paracelsus (from the Mystica).

- (en) Paracelsus (from Alchemy Lab).

- (en) The uses of enchantment, The Economist, 19 Janvier, 2006.

- (en) Paracelsus – The physician, healer, and philosopher.

- (en) «After Hippocrates» in: Time, Monday, Feb. 03, 1941.

- Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Institut central pour le registre unique • Bibliothèque nationale de la Diète • Bibliothèque nationale d'Espagne • WorldCat

- Portail de la médecine

- Portail de la chimie

- Portail de la Suisse centrale