Babylone (royaume)

|

|

Sauf précision contraire, les dates de cette page sont sous-entendues « avant Jésus-Christ ».

|

1894 – 539 av. J.-C.

Click on the following link to visit or download this HTML page

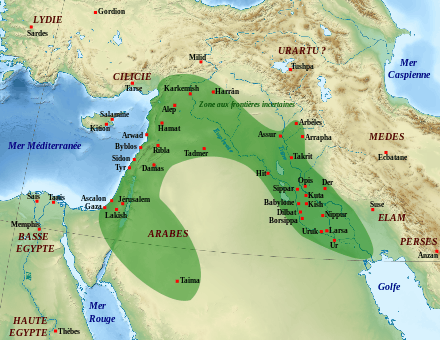

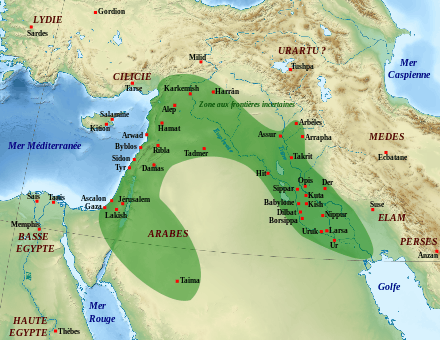

Le royaume de Babylone à la mort de Nabuchodonosor II

| Capitale | Babylone |

|---|---|

| Langue | babylonien |

| 1235 av. J.-C. | Défaite contre les Assyriens et pillage de Babylone |

|---|---|

| 609 av. J.-C. | Prise d'Harran avec l'aide des Mèdes et destruction de l'empire Assyrien |

| 587 av. J.-C. | Conquête de la Judée et pillage de Jérusalem |

| 539 av. J.-C. | Effondrement du royaume et annexion par l'empire perse |

| (1er) 1894 - 1881 av. J.-C. | Sumu-abum |

|---|---|

| (Der 556 - 539 av. J.-C. | Nabonide |

Entités précédentes :

- Période paléo-babylonienne (Larsa, Eshnunna, etc.)

Entités suivantes :

- Empire achéménide

Le royaume de Babylone s'est épanoui en Mésopotamie du sud du début du IIe millénaire av. J.-C. jusqu'en 539 av. J.-C., date de la prise de sa capitale par le roi Cyrus II de Perse. Cet État s'affirme à partir de la cité de Babylone dans le courant du XVIIIe siècle av. J.-C., sous l'impulsion du plus grand roi de sa première dynastie, Hammurabi. Après son pillage par les Hittites en 1595 av. J.-C., Babylone passe sous l'autorité d'une dynastie d'origine kassite qui stabilise ce royaume pendant plus de quatre siècles. Cette période marque le début de la rivalité avec le royaume voisin situé au nord, l'Assyrie, qui marque les siècles suivants. Après plusieurs siècles d'instabilité entre 1100 et 800 av. J.-C., la Babylonie passe sous la coupe de l'Assyrie pendant plus d'un siècle (728-626 av. J.-C.), avant d'initier une réaction qui aboutit à la destruction de l'Assyrie et à la formation de l'empire néo-babylonien (626-539 av. J.-C.) par Nabopolassar et Nabuchodonosor II. Cette dernière phase de l'histoire du royaume de Babylone est brève, s'achevant en 539 av. J.-C. par sa conquête par le roi perse Cyrus II. Dès lors, Babylone n'est plus dominée par une dynastie d'origine autochtone : aux Perses Achéménides (539-331 av. J.-C.) succèdent les Grecs Séleucides (311-141 av. J.-C.), puis les Parthes Arsacides (141 av. J.-C.-224 ap. J.-C.). La Babylonie conserve néanmoins sa prospérité jusqu'aux débuts de notre ère, tandis que sa culture millénaire s'éteint lentement.

À partir du moment où il met la main sur les vieilles cités du sud mésopotamien héritières des civilisations de Sumer et d'Akkad, le royaume de Babylone devient l'héritier de leurs anciennes traditions, et un centre culturel et religieux rayonnant dans tout le Proche-Orient ancien et même le monde antique. Son prestige fut immense pendant la période antique, et s'est transmis jusqu'à nos jours par la tradition biblique et celle des auteurs de la Grèce classique, témoins de l'empire néo-babylonien.

Les milliers de tablettes cunéiformes découvertes sur les différents sites de Babylonie (Babylone, Ur, Uruk, Nippur, Sippar, etc.) ont permis de dresser le tableau d'une civilisation urbaine reposant sur une agriculture irriguée potentiellement très productive. La société et l'économie mésopotamienne étaient chapeautées par des institutions importantes, en premier lieu les temples qui étaient de grands propriétaires terriens en plus d'être des centres religieux et intellectuels. Mais le pouvoir royal fut toujours très affirmé et dominait la société. Une notabilité urbaine dynamique s'est également affirmée au cours des siècles dans l'orbite du palais royal et des temples.

Redécouverte du royaume babylonien

Babylone dans les traditions occidentales et orientales

.jpg)

Le nom de Babylone est resté bien vivant durant les siècles qui ont suivi sa chute grâce à la trace que la ville et son royaume ont laissé dans plusieurs écrits qui en parlaient, rédigés du temps où ils étaient encore prestigieux. À l'époque de la domination perse (Ve-IVe siècle av. J.-C.), Babylone est décrite par plusieurs auteurs grecs dont Hérodote et Ctésias, qui mentionnent la grandeur de la ville et quelques éléments de son histoire, non sans quelques approximations ou confusions, notamment la substitution de l'Assyrie à Babylone sur certains événements[1].

Mais c'est essentiellement par le biais de la tradition juive que Babylone survit dans le monde savant avant la période contemporaine : la Bible hébraïque s'inspire de cette ville pour le mythe de la Tour de Babel qui connaît un grand succès, et mentionne ce royaume et la Babylonie où ont été déportés des habitants du royaume de Juda au début du VIe siècle av. J.-C.[2] Le Talmud de Babylone fournit également quelques informations sur la Babylonie et s'inspire en partie de ses savoirs, même s'il est une source à manier avec précaution[3]. Ce sont avant tout les connaissances astronomiques et astrologiques des Babyloniens qui assurent leur postérité dans le monde savant.

La tradition juive est le moyen essentiel par lequel le souvenir de Babylone se transmet au Moyen Âge, chez les peuples chrétiens qui ont fait de la plupart des livres de la Bible hébraïque leur Ancien Testament et chez qui Babylone a souvent une image négative[4], mais aussi chez les peuples qui occupent le sol de l'ancienne Mésopotamie, les Arabes[5], ainsi que leurs voisins Iraniens[6], dont les lettrés et savants (notamment astronomes) mentionnent encore « Bâbil ».

La redécouverte de Babylone par les explorateurs et les archéologues

Les premiers voyageurs occidentaux qui parcourent la Basse Mésopotamie au Moyen Âge et à l'époque moderne ne s'accordent pas sur la localisation à donner à Babylone, dont les ruines ne sont pas aussi évocatrices que celles de sites voisins comme Birs Nimrud (l'ancienne Borsippa) ou Aqar Quf (l'ancienne Dur-Kurigalzu)[7]. Finalement, les premières fouilles du XIXe siècle se portent sur le bon site[8], alors que la redécouverte des capitales assyriennes qui a lieu à la même période suscite un intérêt croissant pour la redécouverte de l'ancienne Mésopotamie, et que les fouilles se font de plus en plus nombreuses dans l'ancienne Babylonie. C'est de cette période que date la naissance de la discipline appelée assyriologie d'après le premier peuple mésopotamien à être redécouvert, et qui repose sur l'étude des tablettes cunéiformes exhumées sur les sites fouillés que l'on parvient à déchiffrer au milieu du XIXe siècle.

Babylone fait finalement l'objet de fouilles régulières au début du XXe siècle, remarquablement menées par une équipe allemande dirigée par Robert Koldewey qui met au jour ses principaux monuments[9]. La redécouverte progressive des autres grands sites de Basse Mésopotamie (Sippar, Borsippa, Nippur, Ur, Uruk, etc.) permet d'exhumer de nombreux documents provenant des périodes durant lesquelles ils étaient contrôlés par les rois babyloniens. Depuis, des dizaines de chantiers ont permis d'amasser une documentation abondante sur la longue histoire du royaume babylonien, qu'elle soit de nature architecturale, artistique ou épigraphique.

Les sources disponibles pour l'étude du royaume babylonien

Le territoire de l'ancien royaume de Babylone couvre, à son extension maximale durant la période néo-babylonienne, toute la Mésopotamie et plusieurs régions voisines, mais ne domine généralement de façon directe que la Basse Mésopotamie, aussi appelée Babylonie. La longue période durant laquelle Babylone est la puissance dominante dans le sud mésopotamien couvre la majorité du IIe millénaire av. J.-C. après 1792 et également la majorité du Ier millénaire av. J.-C. Les fouilles archéologiques ont mis au jour une quantité importante de bâtiments et d'objets, dont des sources écrites, provenant de nombreux sites de cette région. Elles ont avant tout concerné des bâtiments publics majeurs, les secteurs des temples et des palais, et parfois des quartiers d'habitation. Des prospections au sol ont également été menées dans plusieurs secteurs de la Basse Mésopotamie. Depuis le début de la Guerre du Golfe en 1991, il n'est plus possible de mener des fouilles régulières durables dans l'ancienne Babylonie, et seules des fouilles clandestines ont lieu.

La période du royaume babylonien est documentée par une vaste quantité de sources écrites. On ne reviendra pas sur les divers témoignages indirects provenant de l'Antiquité récente, le plus important étant constitué par les dizaines de milliers de tablettes et inscriptions en cunéiforme issues des sites de l'ancienne Mésopotamie. Ces sources écrites peuvent être classées en différentes catégories[10]. Les plus nombreux sont les documents issus d'archives d'institutions (palais ou temples) ou de familles, qui sont souvent des textes juridiques (contrats de vente, location, prêt, mariage, etc.), et peuvent parfois être rapportés sur des stèles (comme les kudurrus), ou des textes administratifs (enregistrement de la circulation de produits, cadastres), et parfois des textes de correspondance. Les textes de nature « littéraire », « religieuse » ou « scientifique » sont en général des textes scolaires qui sont produits par des apprentis scribes, souvent incomplets ou fautifs. On trouve également quelques fonds de tablettes qui peuvent être considérés comme des sortes de bibliothèques, issus d'institutions religieuses ou de maisons de prêtres. On trouve enfin des textes commémoratifs provenant des scribes royaux, qui servent à préserver le souvenir des hauts faits du roi, comme les inscriptions glorifiant la construction ou la restauration d'un édifice, des batailles victorieuses, le sens de la justice d'un roi (comme le Code de Hammurabi) ou bien des hymnes à la gloire du roi, voire des chroniques historiques.

Histoire

Le royaume de Babylone s'est épanoui en Mésopotamie du sud du début du IIe millénaire av. J.-C. jusqu'en 539, date de la prise de sa capitale par le roi Cyrus II de Perse. Durant sa longue histoire, il a connu des périodes fastes et d'autres plus difficiles, et plusieurs dynasties se sont succédé à sa tête.

On distingue traditionnellement trois grandes périodes dans l'histoire de Babylone, en sachant qu'avant les environs de 700 av. J.-C., les dates sont approximatives :

- Période paléo-babylonienne (environ de 2004 à 1595 av. J.-C.), avec la Ire dynastie babylonienne, d'origine amorrite ;

- Période médio-babylonienne (1595-fin du IIe millénaire av. J.-C.), avec notamment la dynastie kassite ;

- Période néo-babylonienne (début du Ier millénaire-539 av. J.-C.), qui aboutit à l'Empire néo-babylonien (627-539 av. J.-C.), dominé par la figure de Nabuchodonosor II, et marque la fin de l'indépendance de Babylone.

La dernière phase (jusqu'aux débuts de notre ère) est celle durant laquelle la Babylonie est dominée par des dynasties étrangères (Perses, Grecs, Parthes), et l'antique civilisation mésopotamienne disparaît.

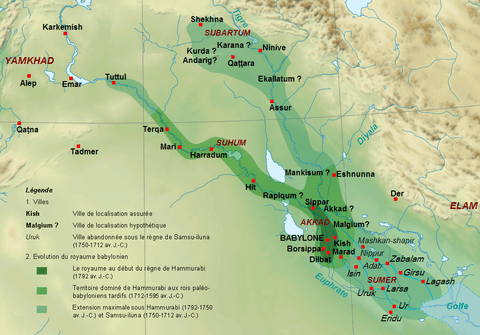

La première dynastie

Babylone apparaît dans des textes de la période de l'empire d'Akkad et de l'empire d'Ur III, en tant que petit centre provincial. Elle devient le siège d'une dynastie d'origine amorrite vers 1894, période durant laquelle la Basse Mésopotamie est dominée par les puissantes cités d'Isin et de Larsa. Durant plus d'un siècle, les premiers rois de Babylone vont réussir à étendre leur territoire jusqu'à devenir un royaume en mesure d'égaler ses rivaux. Le règne de Hammurabi (1792-1750) voit cette dynamique se concrétiser de façon spectaculaire avec l'annexion successive des principaux royaumes de Mésopotamie : Eshnunna, Larsa et Mari[11].

Ce souverain constitue alors un puissant royaume, que son fils Samsu-iluna (1749-1712) réussit à préserver en grande partie malgré des révoltes[12]. Cependant, une grave crise touche le sud du pays, où l'influence de Babylone s'efface, et les rois suivants font face à la désagrégation lente de leur royaume tandis que des rivaux apparaissent (Élamites, Hourrites, Kassites). C'est finalement l'intervention d'une puissance extérieure à la Mésopotamie, le royaume des Hittites dirigé par Mursili Ier, qui met fin au royaume babylonien en 1595 par la prise de sa capitale[13].

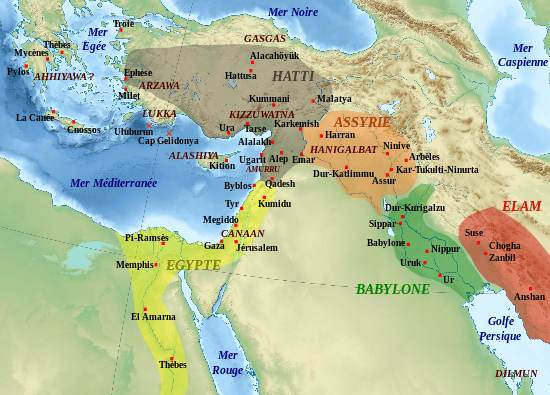

La dynastie kassite

La chute de la Première dynastie de Babylone profite à une dynastie d'origine kassite, qui réussit à prendre le pouvoir dans cette ville dans des conditions inconnues. Ses souverains réunifient peu à peu le sud mésopotamien et rétablissent sa prospérité. Leur influence ne s'étend cependant pas au nord, dominé par le royaume du Mitanni puis par l'Assyrie, qui devient l'adversaire le plus coriace des Babyloniens. Le prestige des rois kassites est très important dans le Moyen-Orient de cette période, et des princesses babyloniennes sont mariées aux plus puissants rois (Hittites, Égyptiens, Élamites, Assyriens). La culture babylonienne connaît un important rayonnement, les rois kassites ne bousculant pas les traditions héritées des périodes antérieures. Une série de revers face aux Assyriens (prise de Babylone par Tukulti-Ninurta Ier en 1235) puis aux Élamites qui prennent la capitale en 1155 entraînent finalement la chute de la dynastie kassite[14].

La période post-kassite

Ni les Élamites ni les Assyriens ne sont en mesure de conserver la Babylonie sous leur coupe, et cette dernière retrouve une certaine stabilité sous les rois de la Seconde dynastie d'Isin, surtout Nabuchodonosor Ier (1126-1105) qui remporte une victoire éclatante contre l'Élam. Le dernier quart du XIe siècle voit cependant la chute de cette dynastie, et le début d'une succession de lignées royales incapables de conserver le pouvoir longtemps. La Babylonie est alors soumises aux incursions de peuples nouvellement arrivés, les Araméens et les Chaldéens[15], qui forment de puissantes confédérations tribales indépendantes des rois babyloniens. Le Xe siècle voit donc cette région être plongée dans le chaos[16].

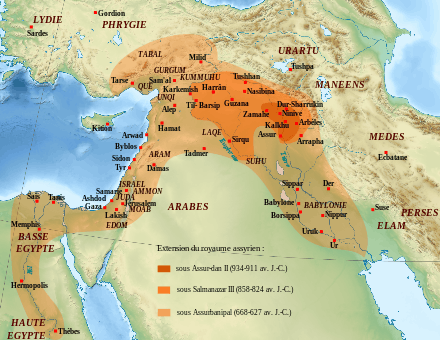

La période de domination assyrienne

À partir de la fin du Xe siècle, le royaume d'Assyrie, lui aussi touché dans une longue crise, connaît finalement un renouveau et est en mesure de reprendre ses campagnes vers le royaume de Babylone. Malgré le dynamisme des rois babyloniens Nabû-shuma-ukin (899-888) et Nabû-apla-idinna (888-855) face aux menaces qui se présentent à eux, l'instabilité dynastique de la Babylonie joue en faveur des Assyriens qui mènent de plus en plus de guerres dans la région. Durant la première moitié du VIIIe siècle, des chefs Chaldéens parviennent à monter sur le trône de Babylone, et mènent l'opposition aux rois assyriens.

Mais les luttes pour le pouvoir en Babylonie jouent finalement en faveur de ces derniers, et l'un d'eux, Teglath-Phalasar III, réussit finalement à prendre le pouvoir à Babylone en 728. Les décennies suivantes sont marquées par diverses révoltes tentant de repousser la domination assyrienne, menées par des Babyloniens, des Chaldéens, mais aussi des Élamites qui cherchent à affaiblir le puissant empire assyrien. Cette lutte culmine dans la destruction de Babylone par les troupes de Sennachérib en 689 et le nouveau siège de cette cité en 649, quand le roi de Babylone révolté est alors un prince d'origine assyrienne, Shamash-shum-ukin, le propre frère du roi Assurbanipal[17].

L'empire néo-babylonien

Après la mort d'Assurbanipal en 627, l'Assyrie plonge dans une crise successorale dont profite le gouverneur babylonien (sans doute d'origine chaldéenne) Nabopolassar (626-605). Il réussit en une décennie à repousser les différents prétendants au trône d'Assyrie hors de Babylonie, puis à lancer ses troupes vers le cœur du royaume du Nord. Il lui faut l'appui de Cyaxare le roi des Mèdes pour s'emparer des capitales assyriennes entre 615 et 612, puis achever les dernières poches de résistance ennemies en 609[18].

Son fils et successeur Nabuchodonosor II (604-562) poursuit sur cette lancée en reprenant le contrôle de la majeure partie de l'ancien empire assyrien, notamment les riches cités de Syrie et du Levant (en particulier les ports phéniciens). Les travaux entrepris à Babylone en font alors l'une des plus prestigieuses cités du monde antique. La succession de Nabuchodonosor est cependant chaotique, et plonge le royaume dans une instabilité à laquelle la prise du pouvoir par Nabonide (556-539) ne parvient pas à mettre fin. Contesté dans son propre royaume pour ses prises de position religieuses heurtant le clergé babylonien, ce roi doit finalement laisser son trône à un conquérant étranger, le roi Cyrus II, fondateur de l'empire des Perses achéménides[19].

La Babylonie tardive

À partir de la chute de Babylone face aux Perses en 539, la Babylonie est placée sous la coupe de dynasties étrangères dominant de vastes empires dont elle n'est qu'une province, tout en étant l'une des plus riches et prestigieuses. Les rois achéménides (539-331) font face à quelques révoltes en Babylonie, mais sans remise en cause durable de leur domination[20]. Cette stabilité offre à la Babylonie une de ses plus grandes périodes de prospérité, qui se poursuit sous la domination des souverains Grecs de la dynastie séleucide (311-141), qui ont mis la main sur la région après qu'Alexandre le Grand ait détruit l'empire achéménide[21]. Babylone perd alors son statut de centre politique, tout en conservant un rayonnement culturel notable, qui s'affaiblit peu à peu.

La domination séleucide s'achève durant la seconde moitié du IIe siècle face à l'arrivée des Parthes arsacides[22]. Les divers conflits émaillant cette conquête puis les luttes internes au royaume parthe touchent à plusieurs reprises la Babylonie, dont la situation s'aggrave. Parallèlement, les derniers foyers de la culture mésopotamienne antique que sont Babylone et Uruk perdent leur importance et sont finalement abandonnés. Les derniers feux de l'antique civilisation babylonienne s'éteignent durant les premières décennies de notre ère.

Bibliographie

Généralités sur le Proche-Orient ancien et la Mésopotamie

- (en) Jack M. Sasson (dir.), Civilizations of the Ancient Near East, New York, Scribner,

- Francis Joannès (dir.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins »,

- Paul Garelli, Jean-Marie Durand, Hatice Gonnet et Catherine Breniquet, Le Proche-Orient asiatique, tome 1 : Des origines aux invasions des peuples de la mer, Paris, Presses universitaires de France, coll. « La Nouvelle Clio »,

- Paul Garelli et André Lemaire, Le Proche-Orient Asiatique, tome 2 : Les empires mésopotamiens, Israël, Paris, Presses universitaires de France, coll. « La Nouvelle Clio »,

- Pierre Bordreuil, Françoise Briquel-Chatonnet et Cécile Michel (dir.), Les débuts de l'histoire : Le Proche-Orient, de l’invention de l’écriture à la naissance du monothéisme, Paris, Éditions de la Martinière,

- (en) Benjamin R. Foster et Karen Polinger-Foster, Civilizations of ancient Iraq, Princeton, Princeton University Press,

- Véronique Grandpierre, Histoire de la Mésopotamie, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire »,

Généralités sur Babylone

- (en) Gwendolyn Leick (dir.), The Babylonian World, Londres et New York, Routledge,

- Béatrice André-Salvini (dir.), Babylone, Paris, Hazan - Musée du Louvre éditions,

- (de) Michael Jursa, Die Babylonier : Geschichte, Gesellschaft, Kultur, Munich, C. H. Beck,

Études par périodes

- Dominique Charpin, Hammu-rabi de Babylone, Paris, Presses universitaires de France,

- Francis Joannès, La Mésopotamie au Ier millénaire avant J.-C., Paris, Armand Colin, coll. « U »,

Société, droit et économie

- (en) John Nicholas Postgate, Early Mesopotamia : Society and Economy at the Dawn of History, Londres et New York, Routledge,

- (en) Raymond Westbrook, « Old Babylonian Period », dans Raymond Westbrook (dir.), A History of Ancient Near Eastern Law vol. 1, Leyde, Brill, coll. « Handbuch der Orientalistik », , p. 361-430

- (en) Kathryn Slanski, « Middle Babylonian Period », dans Raymond Westbrook (dir.), A History of Ancient Near Eastern Law vol. 1, Leyde, Brill, coll. « Handbuch der Orientalistik », , p. 485-520

- (en) Joachim Oelsner, Bruce Wells et Cornelia Wunsch, « Neo Babylonian Period », dans Raymond Westbrook (dir.), A History of Ancient Near Eastern Law vol. 2, Leyde, Brill, coll. « Handbuch der Orientalistik », , p. 911-974

Religion

- Jean Bottéro, La plus vieille religion : en Mésopotamie, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire »,

- (en) Jeremy Black et Anthony Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, Londres, British Museum Press,

Écriture, lettres et savoirs

- Jean Bottéro, Mésopotamie, L'écriture, la raison et les dieux, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire », (1re éd. 1987)

- Dominique Charpin, Lire et écrire à Babylone, Paris, Presses universitaires de France,

- (en) Karen Radner et Eleanor Robson (dir.), The Oxford Handbook of Cuneiform Culture, Oxford, Oxford University Press,

Art et archéologie

- Agnès Benoit, Art et archéologie : les civilisations du Proche-Orient ancien, Paris, RMN, coll. « Manuels de l'école du Louvre »,

- Jean-Louis Huot, Une archéologie des peuples du Proche-Orient, tome II, Des hommes des Palais aux sujets des premiers empires (IIe-Ier millénaire av. J-C), Paris, Errances,

- (en) Daniel T. Potts (dir.), A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East, Malden et Oxford, Blackwell Publishers, coll. « Blackwell companions to the ancient world »,

Articles connexes

Références

- ↑ R. Rollinger, « L'image et la postérité de Babylone dans les sources classiques », dans Babylone 2008, p. 374-377

- ↑ J. García Recio, « L'image de Babylone dans les sources bibliques », dans Babylone 2008, p. 363-366. A. Cavigneaux, « L'exil judéen en Babylonie », dans Babylone 2008, p. 366-368.

- ↑ J. García Recio, « Babylone dans le Talmud de Babylone », dans Babylone 2008, p. 368-372

- ↑ M.-T. Gousset, « Images médiévales de Babylone dans les manuscrits occidentaux », dans Babylone 2008, p. 382-389 et Ead., « Byzance et la Russie Médiévale », dans Babylone 2008, p. 389.

- ↑ A. Vernay-Nouri, « Babylone dans la tradition arabe », dans Babylone 2008, p. 390-391

- ↑ F. Richard, « Babylone dans la tradition iranienne », dans Babylone 2008, p. 392-393

- ↑ A. Invernizzi, « Les premiers voyageurs », dans Babylone 2008, p. 505-507.

- ↑ J. Taylor, « Les explorateurs britanniques au XIXe siècle », dans Babylone 2008, p. 508-512. N. Chevalier, « Les fouilles archéologiques françaises au XIXe siècle », dans Babylone 2008, p. 513-515

- ↑ J. Marzahn, « Les fouilles archéologiques allemandes », dans Babylone 2008, p. 516-525

- ↑ Joannès 2000, p. 15-16 et Charpin 2003, p. 22-35

- ↑ D. Charpin, Hammu-rabi de Babylone, Paris, 2003 ; (en) M. Van de Mieroop, King Hammurabi of Babylon: A Biography, Malden, 2004

- ↑ D. Charpin, « Samsu-iluna », dans Joannès (dir.) 2001, p. 752-754

- ↑ D. Charpin, « Paléo-babyloniens (rois) », dans Joannès (dir.) 2001, p. 622-624

- ↑ B. Lion, « Cassites (rois) », dans Joannès (dir.) 2001, p. 164-165

- ↑ F. Joannès, « Chaldéens », dans Joannès (dir.) 2001, p. 175-176

- ↑ F. Joannès, « Babyloniens post-cassites (rois) », dans Joannès (dir.) 2001, p. 117-118

- ↑ Joannès 2000, p. 84-87

- ↑ Garelli 2001, p. 123-126

- ↑ Joannès 2000, p. 88-96. Garelli 2001, p. 145-155

- ↑ F. Joannès, « Achéménides (rois) », dans Joannès (dir.) 2001, p. 1-4

- ↑ F. Joannès, « Hellénistiques (rois) », dans Joannès (dir.) 2001, p. 377-379

- ↑ F. Joannès, « Parthes (rois) », dans Joannès (dir.) 2001, p. 634-636

- Portail de l’histoire

- Portail du monde antique

- Portail de l’archéologie

- Portail du Proche-Orient ancien

- Portail de l’Irak

- Portail du Moyen-Orient

- Portail de la Bible