Organisation des États américains

| Organisation des États américains | ||||||||||||

.svg.png) |

||||||||||||

| Création | 1948 (Charte effective en décembre 1951) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Type | Organisation internationale | |||||||||||

| Siège | ||||||||||||

| Coordonnées | 38° 53′ 34″ N 77° 02′ 25″ O / 38.89291, -77.0403738° 53′ 34″ N 77° 02′ 25″ O / 38.89291, -77.04037 | |||||||||||

| Langue | Espagnol, Portugais, Anglais, Français | |||||||||||

| Membres | 35 États | |||||||||||

| Secrétaire général | ||||||||||||

| Site web | http://www.oas.org/fr/ | |||||||||||

| Géolocalisation sur la carte : États-Unis

| ||||||||||||

| modifier | ||||||||||||

L'Organisation des États américains (OEA) (ou Organization of American States, Organización de los Estados Americanos, Organização dos Estados Americanos dans les trois autres langues officielles de cet organisme), est une organisation qui regroupe tous les gouvernements des États d'Amérique. Les États membres se fixent des politiques et objectifs importants dans le cadre de l'Assemblée générale, qui réunit les ministres des Affaires étrangères du continent une fois par an.

Histoire

Le , lors de la 9e conférence panaméricaine de Bogota, 21 nations de l'Amérique ont signé la charte de l'OEA, appelée aussi Charte de Bogota, affirmant par là leur engagement vers la réalisation de buts communs et leur respect de la souveraineté de chaque nation. Elles ont également adopté la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, la première déclaration internationale en son genre. En pratique, l'Organisation est dès le début dirigée contre la pénétration communiste, aboutissant la décision d'exclure Cuba de sa participation au Système interaméricain le . L'OEA est revenue sur cette décision lors du sommet de San Pedro Sula (Honduras), le [1].

Objectifs

Le but de l'organisation est de défendre la démocratie et les Droits de l'homme, de renforcer la sécurité du territoire, de lutter contre les trafics de drogue et la corruption, ainsi que d'aider aux échanges entre les différents pays de l'Amérique.

Fonctionnement

Avec ses quatre langues officielles (l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français), l'OEA reflète la diversité des peuples et des cultures de l'ensemble des Amériques. Des pays du monde entier ont le statut d'observateurs permanents et suivent de près les questions qui revêtent une importance vitale en Amérique ; ils fournissent souvent un appui financier important aux programmes de l'OEA.

Le Conseil permanent, composé d'ambassadeurs nommés par les États membres, tient des réunions régulières au siège de l'OEA à Washington pour orienter les politiques et actions continues. La présidence du Conseil permanent connaît une rotation tous les trois mois, selon l'ordre alphabétique du nom des pays en espagnol. Chaque État membre a une voix égale, et la plupart des décisions se prennent par consensus.

Organismes spécialisés

L'OEA dispose d'une Commission interaméricaine des droits de l'homme et d'une Cour interaméricaine des droits de l'homme.

On retrouve également, dans le cadre de l'OEA, plusieurs organismes spécialisés qui jouissent d'une autonomie considérable, notamment l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), basée à Washington, l'Institut interaméricain de l'enfance (IIN), dont le siège est à Montevideo (Uruguay) ; l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA), à San José (Costa Rica), ainsi que l'Institut panaméricain de géographie et d'histoire (IPGH) et l'Institut interaméricain des affaires indigènes (III), tous deux siégeant à Mexico.

Commission interaméricaine des femmes

Lors de la session de l'OEA en 1922 à Santiago, plusieurs milliers de femmes manifestent. Le délégué argentin fait alors voter une motion préconisant la participation de femmes dans les délégations nationales lors des sessions de l'OEA. Toutefois, en 1928, aucune femme ne se trouve dans les délégations. Des féministes, comme en 1923, manifestent alors et demandent une audience durant la conférence. Les membres de l'OEA finalement acceptent et un groupe de déléguées vient leur présenter un texte visant une meilleure reconnaissance des femmes dans les états américains. Elles obtiennent aussi la création d'une commission composée de femmes et dont la mission est de travailler à améliorer les droits des femmes. De 1928 à 1938 cette Commission interaméricaine des femmes est indépendante de l'OEA mais en 1938 l'OEA en fait une commission intégrée. Cette intégration est renforcée en 1948 lors de la neuvième conférence des états américains[2],[3].

Secrétaires généraux

- Alberto Lleras Camargo (1948-1954),

Colombie

Colombie - Carlos Dávila (en) (1954-1955),

Chili (mort durant son mandat)

Chili (mort durant son mandat) - José Antonio Mora (en) (1956-1968),

Uruguay

Uruguay - Galo Plaza (en) (1968-1975),

Équateur

Équateur - Alejandro Orfila (en) (1975-1984),

Argentine

Argentine - João Clemente Baena Soares (en) (1984-1994),

Brésil

Brésil - César Gaviria (1994-2004),

Colombie (réélu en 1999 pour un second mandat)

Colombie (réélu en 1999 pour un second mandat) - Miguel Ángel Rodríguez (septembre 2004-),

Costa Rica (a démissionné)

Costa Rica (a démissionné) - Luigi R. Einaudi (en) (octobre 2004-),

États-Unis (secrétaire par intérim)

États-Unis (secrétaire par intérim) - José Miguel Insulza (depuis le 26 mai 2005),

Chili

Chili

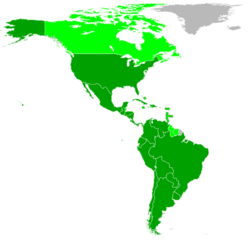

États membres

Légende :

•Vert foncé : Pays fondateurs

•Vert clair : Autres pays membres

•Gris : Pays non-membres

Cuba

Cuba faisait partie des États membres de l'OEA, mais à la suite d'un vote[4] lors de la huitième consultation des ministres des Affaires étrangères, il a été exclu le . La raison de son exclusion est que l'établissement d'un système communiste était considéré comme incompatible avec le système inter-américain, car il brisait l'unité et la solidarité du continent.

Depuis, plusieurs États se déclarent pour la réintégration de Cuba[5]. C'est notamment le cas du Mexique qui a fait une demande en ce sens le [6].

Le , l'Organisation des États américains a approuvé par acclamation une résolution privant d'effet la décision d'exclusion de la participation de Cuba au Système interaméricain[1].Le président brésilien Lula a accueilli cette décision comme « victoire du peuple latino-américain »[7].

Honduras

Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2009, l’OEA a suspendu le Honduras à la suite du coup d’État du 28 juin. Le pays a été réintégré le à l'organisation[8].

Notes et références

- 1 2 (es) Organisation des États d'Amérique, « En histórica jornada, la OEA deja sin efecto la resolución que excluyó la participación de Cuba del Sistema Interamericano »,

- ↑ (en) G. Pope Atkins, Encyclopedia of the Inter-American System, Greenwood Publishing Group, , 561 p. (ISBN 9780313286001, lire en ligne), p. 227

- ↑ (en) Francesca Miller, « Inter-American Commission of Women », dans Bonnie G. Smith, The Oxford Encyclopedia of Women in World History, New York, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-514980-9[à vérifier : ISBN invalide], lire en ligne), p. 595

- ↑ quatorze pour, un contre et six abstentions (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Équateur et Mexique)

- ↑ (fr) L’Organisation des États d’Amérique, sur le site du Monde diplomatique

- ↑ (en) Mexica calls for Cuba's reinstatement into the OAS

- ↑ Lula: "Es una victoria del pueblo latinoamericano", La Vanguardia, 4 juin 2009

- ↑ http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-06-04-Honduras-OEA

Voir aussi

Articles connexes

- Assemblée générale de l'Organisation des États américains

- Liste des alliances internationales de la guerre froide

- Charte de l'Organisation des États américains

- Traité américain de règlement pacifique

- Intégration économique

Liens externes

- (fr) Site officiel

- Catégorie Organisation des États américains de l’annuaire DMOZ

- Portail des relations internationales

- Portail du droit

- Portail de l’Amérique