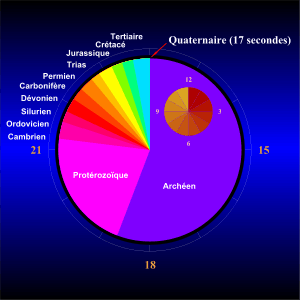

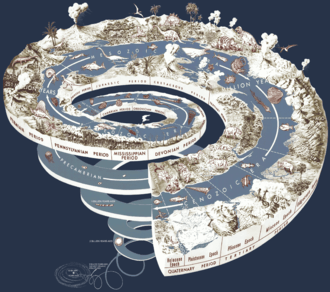

Échelle des temps géologiques

L'échelle des temps géologiques est un système de classement chronologique utilisé, notamment en géologie, pour dater les événements survenus durant l'histoire de la Terre. Si son origine date du XVIIIe siècle, elle prend une forme de datation précise en 1913[1], lorsque Arthur Holmes, reconnu aujourd'hui comme le père de l'échelle des temps géologiques, publie la première[2]. Les techniques de datation, la science de la chronostratigraphie ne cessent de s'enrichir ; les échelles doivent ainsi être périodiquement mises à jour, les âges devenant plus précis.

Tous les quatre ans, l'Union internationale des sciences géologiques (UISG) organise le Congrès géologique international dont la 34e édition s'est déroulée du 2 au 10 août 2012[3] à Brisbane, en Australie. À l'occasion de la tenue de ces congrès, la Commission internationale de stratigraphie, qui dépend de l’UISG, statue officiellement sur la dénomination et le calibrage des différentes divisions et subdivisions des temps géologiques. Ces congrès sont également parrainés par d'autres organismes nationaux, comme la Commission de la carte géologique du monde (CCGM), établie à Paris. Les dernières échelles publiées intègrent notamment les magnétochrones (inversions du champ magnétique terrestre) et comportent 5 à 6 niveaux et sous-niveaux normalisés. D'anciennes nomenclatures, notamment celles des ères Primaire, Secondaire, et Tertiaire, ont ainsi été abandonnées au profit de subdivisions plus précises et rigoureuses.

L'échelle des temps géologiques débute généralement avec l'âge estimé de la Terre, soit plus de 4,6 milliards d'années.

Historique

Au cours des XVIe et XVIIe siècles, les mineurs commencent à exprimer le besoin de comprendre les relations entre les différentes unités lithologiques. En 1669, le géologue danois Niels Stensen énonce le principe de superposition, selon lequel une couche sédimentaire est toujours plus récente que les couches sous-jacentes (sauf remaniement ultérieur). Ce nouveau principe permet aux travailleurs de commencer à reconnaître les différentes successions de roches, mais la description des roches, basée à l'époque sur des critères d'observation tels que la couleur, la texture ou l'odeur, ne permet pas de faire des comparaisons entre les séquences de différentes zones géographiques. La découverte de fossiles un peu partout sur la planète permet de faire un travail de corrélation entre des zones géographiques distinctes. En 1795, James Hutton énonce le principe d'uniformitarisme (aussi appelé principe d'actualisme), qui suppose que les processus géologiques sont uniformes dans le temps en termes de fréquence et de magnitude. Le géologue britannique William Smith publie en 1815 une carte géologique détaillée de l'Angleterre, du Pays de Galle et d'une partie de l'Écosse, lui permettant de découvrir les fossiles stratigraphiques, régissant l'approche biostratigraphique. Ce nouveau principe, nommé principe de succession faunistique, indique que les fossiles découverts dans une séquence stratigraphique le sont de manière ordonnée, ce qui permet de mettre en place une échelle de temps relative[4].

Nomenclature

Terminologie

L'échelle des temps géologiques est subdivisée en plusieurs unités : les unités chronostratigraphiques, géochronologiques et magnétostratigraphiques. Les unités chronostratigraphiques sont définies à partir des méthodes lithostratigraphiques et biostratigraphiques et organisent les couches sédimentaires de la croûte terrestre en une échelle temporelle relative. Les unités géochronologiques correspondent à des intervalles de temps, dont les âges sont obtenus par les méthodes de datation absolue. Ces deux catégories d'unités utilisent différents termes qui sont équivalents et suivent une hiérarchie précise[5] :

| Unités chronostratigraphiques | Unités géochronologiques |

|---|---|

| éonothèmes | éons |

| érathèmes | ères |

| systèmes | périodes |

| séries | époques |

| étages | âges |

| sous-étages | sous-âges |

Définitions et limites

Ères

Les différentes subdivisions de l'échelle des temps géologiques correspondent à des conditions paléo-environnementales, paléontologiques ou sédimentologiques similaires et homogènes dans chacune. Les ères sont définies selon des arguments paléontologiques et géodynamiques, bien que les premiers l'emportent sur les seconds dans la limitation des ères du fait de leur antériorité par rapport aux études géodynamiques.

La base du Paléozoïque et du Phanérozoïque se caractérise par les grandes biodiversifications cambrienne et ordovicienne et par l'apparition et la prolifération des fossiles à carapaces et coquilles ; cette ère est marquée par la présence du taxon des trilobites et est marquée par deux cycles orogéniques : le calédonien et l'hercynien. La limite Paléozoïque / Mésozoïque est caractérisée par la crise biologique du Permien-Trias (la plus sévère des cinq grandes extinctions, qui voit la disparition de taxons caractéristiques de l'ère Paléozoïque comme les trilobites et les fusulines), par la fragmentation du supercontinent de la Pangée et une discordance stratigraphique dans plusieurs régions du monde (Amériques, Sibérie...) : elle marque la fin du cycle hercynien et le début du cycle alpin.

L'ère Mésozoïque est définie par la présence des grands dinosaures non-aviens, des ammonites et des nummulites. Les mammifères, apparus simultanément avec les dinosaures, sont alors de taille modeste (les plus grands ont la taille d'un blaireau) mais sont numériquement fort nombreux et plus divers qu'aujourd'hui du point de vue de la classification. L'ère est marquée par une série d'orogenèses à l'origine de la ceinture alpine[6],[7] et s'achève par une phase d'extinction massive qui voit disparaître des taxons comme les ammonites, les dinosaures non-aviens ou les ptérosaures : c'est la crise Crétacé-Tertiaire abrégée en K/T, dont l'issue inaugure le Cénozoïque.

L'aube de l'ère Cénozoïque voit d'abord de grands oiseaux non-volants prendre les niches écologiques terrestres libérées, mais ensuite et rapidement, en mer comme sur terre et dans les airs, les mammifères se diversifient et certains acquièrent à leur tour des dimensions imposantes. L'ère est marquée en son milieu par la grande coupure Éocène-Oligocène (en lien avec une chute de météorite dans l'actuelle baie de Chesapeake et une autre en Sibérie centrale[8], et à sa fin (les deux à trois derniers millions d'années avant le présent) par un cycle de glaciations entrecoupées de périodes inter-glaciaires (nous sommes dans l'une de celles-ci).

Périodes

Étages

Étymologies

L’étymologie des éons, ères et périodes géologiques est celle des noms donnés aux subdivisions de l'échelle des temps géologiques basés sur la géochronologie. Ces noms proviennent soit des lieux où leurs roches ont été étudiées pour la première fois, soit d'une signification gréco-latine. Le nom d'une subdivision est souvent lié à un stratotype, affleurement-type (étalon) qui permet de définir une subdivision de l'échelle des temps géologiques, dans un travail coordonné par la Commission internationale de stratigraphie et l’Union internationale des sciences géologiques. Le mot stratotype associe la racine latine stratum (couche, couverture) et la racine grecque typos (empreinte, marque) qui en latin a donné tipus (modèle, symbole).

Du passé vers le présent, voici l'étymologie des dénominations géologiques des subdivisions stratigraphiques de l'échelle des temps géologiques, que sont les éons (ou « éonothèmes »), ères (ou « érathèmes »), périodes, époques et étages (ou « âges »)[9]:

ÉON HADÉEN - "de l'Hadès" (enfer) en grec (de 4,8 à 4 milliards d'années : période de la formation de la Terre, ainsi nommée en raison des conditions extrêmement variables qui y régnèrent, dépassant largement la fourchette de températures compatible avec la « chimie de la vie », sans compter des chocs majeurs comme celui entre Gaïa et Théïa, à l'origine de la Lune).

ÉON ARCHÉEN - "très ancien" en grec :

- Éoarchéen - "aube du très-ancien" en grec (de 4 à 3,5 milliards d'années)

- Paléoarchéen - "ancien très-ancien" en grec (de 3,5 à 3,2 milliards d'années)

- Mésoarchéen - "moyen très-ancien" en grec (de 3,2 à 2,8 milliards d'années)

- Néoarchéen - "nouveau très-ancien" en grec (de 2,8 à 2,5 milliards d'années)

ÉON PROTÉROZOÏQUE - "vie première" en grec :

- Paléoprotérozoïque - "ancienne vie première" en grec

- Sidérien - "ferreux" (épais dépôts de "fer rubané" : de 2500 à 2300 m.a.)

- Rhyacien - "torrent de lave" en grec (le nom parle de lui-même : de 2300 à 2100 m.a.)

- Orosirien - "chaîne de montagnes" en grec (surrection de chaînes : de 2100 à 1800 m.a.)

- Stathérien - "stabilisé" en grec (il s'agit des socles continentaux : de 1800 à 1600 m.a.)

- Mésoprotérozoïque - "moyenne vie première" en grec

- Calymnien - "couvert" en grec (sédimentation par-dessus les socles : de 1600 à 1400 m.a.)

- Ectasien - "étendu" en grec (extension des sédiments : de 1400 à 1200 m.a.)

- Sténien - "étroit" en grec (étroites ceintures métamorphiques : de 1200 à 1000 m.a.)

- Néoprotérozoïque - "nouvelle vie première" en grec

- Tonien - "étiré" en grec (fragmentation du continent Rodinien : de 1000 à 850 m.a.)

- Cryogénien - "engendrant du froid" en grec (« terre boule de neige » : de 850 à 635 m.a., divisé en Sturtien, d'un site australien à Adélaïde, et en Varangien, du fjord de Varanger en Norvège)

- Édiacarien - "d'Ediacara" (site australien) ou Vendien (d'une région d'Afrique du Sud, 635 à 550 m.a.)

ÉON PHANÉROZOÏQUE - "vie visible" en grec (fossiles visibles à l'œil nu) :

- ÈRE PALÉOZOÏQUE - "vie ancienne" en grec (jadis appelé "Primaire" : on pensait initialement que l'histoire de la Terre commençait par cette ère, il y a 550 m.a.)

- Cambrien - "de Cambrie" (ancien nom du Pays de Galles : de 550 à 490 m.a.)

- Ordovicien - "des Ordovices" (ancienne tribu galloise : de 490 à 440 m.a.)

- Silurien - "des Silures" (ancienne tribu galloise : de 440 à 415 m.a.)

- Dévonien - "du Devon" (comté anglais des Cornouailles : de 415 à 360 m.a.)

- Carbonifère - "porteur de charbon" (à cause des veines de charbon : de 360 à 300 m.a.)

- Permien - "de Perm" (ville russe : de 300 à 250 m.a.)

- ÈRE MÉSOZOÏQUE - "vie moyenne" en grec (jadis appelé "Secondaire")

- ÈRE CÉNOZOÏQUE - "vie récente" en grec (jadis appelé "Tertiaire")

- Paléogène - "anciennement engendrée" en grec

- Néogène - "nouvellement engendrée" en grec

- Miocène - "moins récente" en grec (de 24 à 6 m.a.)

- Pliocène - "suite du récent" en grec (de 6 à 2,6 m.a.)

- Quaternaire - le statut du Quaternaire a changé en 2009[10]; considéré auparavant comme une ère, il a été rétrogradé à celui de période. Malgré son étymologie qui le rattache aux anciennes appellations des ères du Phanérozoïque, le terme a été conservé, pour des raisons de notoriété[10].

- Pléistocène - "en grande partie récente" en grec (de 2,6 millions d'années à 12 000 ans)

- Holocène - "entièrement récente" en grec (depuis 12 000 ans).

Dénominations nouvelles proposées

Outre ces dénominations internationalement ratifiées par l'Union internationale des sciences géologiques (UISG, en anglais : International Union of Geological Sciences ), notre époque (l'Holocène) pourrait porter les noms suivants, proposés par les professeurs Maurice et Yves-Alain Fontaine[11] du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, mais qui ne font pas l'objet d'un consensus dans la communauté scientifique :

- ÈRE COSMOZOÏQUE : "Vie dans l'espace" en grec (en effet, aucune stérilisation et aucun voyage dans l'espace ne peut tuer tous les micro-organismes terrestres, notamment des extrêmophiles qui sont ainsi arrivés sur Mars et Titan avec nos sondes spatiales ; en outre, l'être humain et ses espèces commensales, notamment acariennes et bactériennes, sont présents dans les stations spatiales) ;

- période Molysmocène : "pollué" en grec (par les métaux lourds, dioxines, pyralènes, plastiques et autres déchets non dégradables de l'activité humaine, qui marquent massivement les sédiments se déposant actuellement ;

- la première époque de cette ère et de cette période serait nommée Anthropocène, du grec anthropos : l'activité humaine aurait une influence supérieure à celle des forces géologiques ;

- le premier étage de cette époque serait l'Anthracien en référence au pic de dioxyde de carbone actuel, du en grande partie à la révolution industrielle.

- la première époque de cette ère et de cette période serait nommée Anthropocène, du grec anthropos : l'activité humaine aurait une influence supérieure à celle des forces géologiques ;

- période Molysmocène : "pollué" en grec (par les métaux lourds, dioxines, pyralènes, plastiques et autres déchets non dégradables de l'activité humaine, qui marquent massivement les sédiments se déposant actuellement ;

Un groupe de 38 chercheurs, le « Groupe international de travail sur l'Anthropocène » (Anthropocene Working Group) s'est constitué au sein de la sous-commission de stratigraphie du Quaternaire (Subcommission of Quaternary Stratigraphy) de la Commission internationale de stratigraphie (International Commission on Stratigraphy). Si cette nouvelle subdivision géologique est validée par la Commission, elle devra ensuite être ratifiée par l'UISG pour pouvoir entrer dans l'échelle des temps géologiques.

Le « Cosmozoïque » et le « Molysmocène » ont, selon ces scientifiques, commencé depuis l'an 0 de l'ère spatiale, celui de la première intrusion de la vie terrestre dans l'espace. Cette expansion de la vie hors du milieu terrestre inaugure ainsi une numérotation des années basée sur un évènement technologique concernant tous les humains (ne fut-ce que par l'importance des satellites de télécommunication dans l'économie mondiale). C'est un évènement religieusement neutre : il n'y a pas de raison de choisir pour tous les terriens un calendrier chrétien plutôt que musulman, juif, hindou, bouddhiste ou autre. L'an 0 de l'ère spatiale correspond à 1957 de l'ère chrétienne : en 2015 nous serons donc en l'an 58 de l'ère spatiale.

Tableau de l'échelle des temps géologiques

L'échelle des temps géologique présentée est basée sur celle de la Commission internationale de stratigraphie (ICS). Les dates et incertitudes sont celles de l'échelle publiée en 2012 par l'ICS[12]. Ces incertitudes sont le fait des méthodes de mesure liées à la datation.

| Éon | Ère | Période/Système[N 1] | Époque/Série | Étage | Âge (en Ma)[N 2] | Événements majeurs |

|---|---|---|---|---|---|---|

| C É N O Z O Ï Q U E Tertiaire[N 3] |

Quaternaire[N 4] | Holocène | |

Agriculture et sédentarisation | ||

| Pléistocène[N 4] | Tarantien | 0,126 |

Cycles glaciaires dans

l'hémisphère Nord | |||

| Ionien | 0,781 | |||||

| Calabrien | | |||||

| Gélasien | | |||||

| Néogène | Pliocène | Plaisancien | |

Abel, Lucy | ||

| Zancléen | |

|||||

| Miocène | Messinien | |

Séparation de la lignée humaine et de la lignée des chimpanzés | |||

| Tortonien | | |||||

| Serravallien | | |||||

| Langhien | 15,97 | |||||

| Burdigalien | 20,44 | |||||

| Aquitanien | | |||||

| Paléogène | Oligocène | Chattien | 28,1 | Isolement du continent antarctique et établissement d'un courant circumpolaire | ||

| Rupélien | 33,9 | |||||

| Éocène | Priabonien | 38,0 | Nombreuses nouvelles espèces de petits mammifères Surrection des Alpes Cétartiodactyles, rongeurs… | |||

| Bartonien | 41,3 | |||||

| Lutétien | | |||||

| Yprésien | | |||||

| Paléocène | Thanétien | |

Premiers périssodactyles, glires, primates… | |||

| Sélandien | | |||||

| Danien | | |||||

|

M |

Crétacé | Supérieur | Maastrichtien | |

Isolement de l’Euramérique Extinction Crétacé-Tertiaire (environ 50 % des espèces, dont les dinosaures non-aviens) Premiers mammifères placentaires | |

| Campanien | 83,6 ± 0,2 | |||||

| Santonien | | |||||

| Coniacien | 89,8 ± 0,3 | |||||

| Turonien | | |||||

| Cénomanien | | |||||

| Inférieur | Albien | ≃113,0 | Isolement de l'Afrique | |||

| Aptien | ≃125,0 | |||||

| Barrémien | ≃129,4 | |||||

| Hauterivien | ≃132,9 | |||||

| Valanginien | ≃139,8 | |||||

| Berriasien | ≃145,0 | |||||

| Jurassique | Supérieur Malm |

Tithonien | 152,1 ± 0,9 |

Mammifères marsupiaux | ||

| Kimméridgien | 157,3 ± 1,0 | |||||

| Oxfordien | 163,5 ± 1,0 | |||||

| Moyen Dogger |

Callovien | 166,1 ± 1,2 | ||||

| Bathonien | | |||||

| Bajocien | | |||||

| Aalénien | | |||||

| Inférieur Lias |

Toarcien | 182,7 ± 0,7 | Division de la Pangée | |||

| Pliensbachien | | |||||

| Sinémurien | | |||||

| Hettangien | | |||||

| Trias |

Supérieur | Rhétien | ≃208,5 | Extinction du Trias-Jurassique (environ 50 % des espèces) Premiers dinosaures Premiers mammifères ovipares Algues calcaires dans les mers Forêts de conifères | ||

| Norien | ≃227 | |||||

| Carnien | | |||||

| Moyen | Ladinien | | ||||

| Anisien | 247,2 | |||||

| Inférieur | Olenekien | 251,2 | ||||

| Induen | | |||||

|

P |

Permien | Lopingien | Changhsingien | |

Extinction du Permien-Trias (95 % des espèces marines, 70 % des espèces terrestres) | |

| Wuchiaping'ien | | |||||

| Guadalupien | Capitanien | |

||||

| Wordien | | |||||

| Roadien | | |||||

| Cisuralien | Kungurien | 279,3 ± 0,6 | ||||

| Artinskien | 290,1 ± 0,26 | |||||

| Sakmarien | 295,0 ± 0,18 | |||||

| Assélien | | |||||

| Carbonifère | Pennsylvanien cf. Silésien |

Gjélien | 303,7 ± 0,1 | Insectes géants Premiers sauropsides (reptiles) Arbres primitifs de grande taille | ||

| Kasimovien | 307,0 ± 0,1 | |||||

| Moscovien | 315,2 ± 0,2 | |||||

| Bachkirien | | |||||

| Mississippien cf. Dinantien |

Serpoukhovien | 330,9 ± 0,2 | ||||

| Viséen | | |||||

| Tournaisien | | |||||

| Dévonien | Supérieur | Famennien | |

Crise de la faune marine : extinction du Dévonien Premiers vertébrés terrestres Premières plantes à graines et premiers arbres | ||

| Frasnien | | |||||

| Moyen | Givétien | |

Plantes ligneuses : prêles, fougères… | |||

| Eifelien | | |||||

| Inférieur | Emsien | | ||||

| Praguien | | |||||

| Lochkovien | | |||||

| Silurien | Pridoli | Pridolien | |

« Sortie des eaux » : premières plantes terrestres, arthropodes terrestres | ||

| Ludlow | Ludfordien | | ||||

| Gorstien | | |||||

| Wenlock | Homérien | | ||||

| Sheinwoodien | | |||||

| Llandovery | Télychien | | ||||

| Aéronien | | |||||

| Rhuddanien | | |||||

| Ordovicien | Supérieur | Hirnantien | |

Extinction de l'Ordovicien-Silurien Prédominance des invertébrés Extinction du Cambrien (environ 85 % des espèces) | ||

| Katien | | |||||

| Sandbien | | |||||

| Moyen | Darriwilien | | ||||

| Dapingien | | |||||

| Inférieur | Floien | | ||||

| Trémadocien | | |||||

| Cambrien | Furongien | Étage 10 | ≃489,5 | « Explosion cambrienne » : faune de Burgess, premiers chordés | ||

| Jiangshanien | | |||||

| Paibien | | |||||

| Série 3 | Guzhangien | | ||||

| Drumien | | |||||

| Étage 5 | ≃509 | |||||

| Série 2 | Étage 4 | ≃514 | ||||

| Étage 3 | ≃521 | |||||

| Terreneuvien | Étage 2 | ≃529 | ||||

| Fortunien | | |||||

| Fin du Précambrien[N 5] | ||||||

| NÉO | Édiacarien | Faune de l'Édiacarien métazoaires bilatériens Formation du continent Pannotia | ||||

| Cryogénien | Varangien | 650 | Glaciation Varanger | |||

| Sturtien | 850 | |||||

| Tonien | 1 000 | Formation du continent Rodinia | ||||

| MÉSO | Sténien | 1 200 | Eucaryotes multicellulaires[N 6] | |||

| Ectasien | 1 400 | |||||

| Calymmien | 1 600 | |||||

| PALÉO | Stathérien | 1 800 | Émergence du continent Columbia | |||

| Orosirien | 2 050 | Premiers eucaryotes[N 6] Atmosphère riche en dioxygène O2 cause de la grande oxydation Glaciation huronienne | ||||

| Rhyacien | 2 300 | |||||

| Sidérien | 2 500 | |||||

| NÉOARCHÉEN[N 7] | ≃2 800 | Émergence de la vie bactéries, archées Émergence des continents Vaalbara, Ur, Kenorland Disparition du méthane CH4 Formation de fer rubané par photosynthèse cyanobactérienne | ||||

| MÉSOARCHÉEN | 3 200 | |||||

| PALÉOARCHÉEN | 3 600 | |||||

| ÉOARCHÉEN | 4 000 | |||||

| 4 540 | Formation des océans par condensation de l'eau de l'atmosphère composée de N2, de CO2 et de CH4 Solidification de la croûte terrestre par le refroidissement de la Terre Grand bombardement tardif | |||||

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Étymologie des éons, ères et périodes géologiques » (voir la liste des auteurs).

Notes

- ↑ Les paléontologues font souvent référence à des stades de développement de la vie plutôt qu'à des périodes géologiques précises. La nomenclature est assez complexe. L'usage ancien était que le Primaire soit l'équivalent du Paléozoïque, le Secondaire celui du Mésozoïque, le Tertiaire celui du Paléogène, du Miocène et du Pliocène et le Quaternaire celui du Pléistocène et de l'Holocène. Le système de couleurs choisi est celui de la Commission de la carte géologique du monde. Voir : Projet:Géologie.

- ↑ Les dates avec un clou d'or

indiquent les Points Stratotypiques Mondiaux (PSM) acceptés par la communauté scientifique internationale.

indiquent les Points Stratotypiques Mondiaux (PSM) acceptés par la communauté scientifique internationale. - 1 2 3 Le Cambrien et les périodes géologiques postérieures étaient autrefois classées en ères Primaire, Secondaire, et Tertiaire ; ces dénominations ont été abandonnées (cf. http://www.stratigraphy.org/bak/geowhen/TQ.html).

- 1 2 La ratification de la définition de la base du Quaternaire Système/Période (et le toit du Néogène Système/Période), et la redéfinition de la base du Pléistocène Époque/Série (et le toit du Pliocène Époque/Série) ont été approuvées par la majorité de l'Union internationale des sciences géologiques le 29 juin 2009. (Cf.http://www.stratigraphy.org/upload/IUGS%20Ratification_Q%20&%20Pleistocene.pdf).

- ↑ Des découvertes récentes (surtout postérieures à 1980) ont fortement modifié notre vision de la géologie et des événements géologiques et paléontologiques précambriens. Le Précambrien désignait l'ensemble des éons Protérozoïque, Archéen et Hadéen.

- 1 2 En 2014, la présence d'eucaryotes multicellulaires dans le groupe fossile de Franceville, vieux de 2,1 milliards d'années, a été confirmée par le CNRS.

- ↑ Les ères géologiques du Néoarchéen, du Mésoarchéen, du Paléoarchéen et de l'Éoarchéen sont disposées sur 2 colonnes uniquement par commodité de représentation.

Références

- ↑ (en) « Arthur Holmes: Harnessing the Mechanics of Mantle Convection to the Theory of Continental Drift », sur American Museum of Natural History (consulté le 6 avril 2013)

- ↑ (Holmes 1913, p. 172)

- ↑ Union internationale des sciences géologiques

- ↑ (en) Tony Fiorillo, David Polly, et Brian Speer, « The Geologic Time Scale in Historical Perspective », sur http://www.ucmp.berkeley.edu/, University of California – Museum of Paleontology, (consulté le 22 septembre 2013).

- ↑ (en) Michael A. Murphy, Amos Salvador, « Chronostratigraphic Units », sur http://www.stratigraphy.org, International Commission on Stratigraphy, (consulté le 29 septembre 2013).

- ↑ Aubouin et al. 1978, p. 322 – 323

- ↑ Cotillon 1988, p. 17

- ↑ Russia's Popigai Meteor Crash Linked to Mass Extinction

- ↑ http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale. ChronostratChart2014-10[1]

- 1 2 Philip L. Gibbard et Martin J. Head, « IUGS ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch with a base at 2.58 Ma », Quaternaire [En ligne], vol. 20/4 | 2009, mis en ligne le 29 décembre 2009, consulté le 14 janvier 2015. URL : http://quaternaire.revues.org/5289 ; DOI : 10.4000/quaternaire.5289

- ↑ Maurice Fontaine : Rencontres insolites d'un biologiste autour du monde, L'Harmattan 1999, ISBN 2-7384-8092-6, 242 pp.

- ↑ <abbr%20class="abbr%20indicateur-format%20format-pdf"%20title="Document%20au%20format%20Portable%20Document%20Format%20(PDF)%20d'Adobe">[PDF] « Charte stratigraphique internationale (2012) », sur http://www.stratigraphy.org/ (consulté le 7 avril 2013).

Bibliographie

- Stephen Giner, Miroirs de la Terre, éd. Presses du Midi, ISBN 978-2-8127-0188-7, pp. 32, 33

- (en) Arthur Holmes, The Age of the Earth, Londres, Harper, , 196 p. (lire en ligne)

- [Cotillon 1988] Pierre Cotillon (préf. Jean Aubouin), Stratigraphie, Paris, Dunod, coll. « Géosciences », , 1e éd., 185 p. (ISBN 2-04-012338-5)

- [Aubouin et al. 1978] Jean Aubouin, Robert Brousse et Jean-Pierre Lehman, Précis de géologie : Stratigraphie, t. 3, Paris, Dunod, (réimpr. 1975), 3e éd. (1re éd. 1967), 685 p. (ISBN 2-04-016420-0)

Voir aussi

Articles connexes

- International Commission on Stratigraphy

- Temps

- Stratigraphie

- Géochronologie

- Paléontologie

- Origines de la vie

- Évolution

Liens externes

- (en) Site officiel de la Commission internationale de stratigraphie.

- (fr) Échelle des temps géologiques.

- (fr) Une échelle des temps géologiques et de l'évolution destinée notamment aux plus jeunes

- (fr) Un dossier pédagogique sur l'échelle des temps géologiques sur Géopédia (Encyclopédie des sciences de la terre et du monde souterrain)

- (fr) Des résumés sur les étages géologiques publié sur le site de l'académie de Versailles

- (en) National Museum of Natural History - Geologic Time . Description des temps géologiques.

- Portail de la géologie

- Portail de l’évolution

- Portail de la paléontologie

- Portail du temps