Parti social-démocrate d'Allemagne

| Parti social-démocrate d’Allemagne (de) Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |

Logo officiel |

|

| Présentation | |

|---|---|

| Président | Sigmar Gabriel |

| Fondation | (ADAV) (SDAP) |

| Siège | Willy Brandt-Haus Wilhelmstraße 141 10963 Berlin |

| Vice-présidents | Hannelore Kraft Olaf Scholz Manuela Schwesig Thorsten Schäfer-Gümbel (en) Aydan Özoğuz Ralf Stegner |

| Secrétaire générale | Yasmin Fahimi (de) |

| Mouvement de jeunesse | Jusos |

| Postionnement | Centre gauche[1] |

| Idéologie | Social-démocratie[2] |

| Affiliation européenne | Parti socialiste européen |

| Affiliation internationale | Internationale socialiste |

| Adhérents | 484 382 (2012) |

| Couleurs | Rouge |

| Site web | http://www.spd.de |

| Présidents de groupe | |

| Bundestag | Thomas Oppermann |

| Parlement européen | Gianni Pittella (S&D) |

| Représentation | |

| Députés | 193 / 631 |

| Bundesrat | 33 / 69 |

| Députés européens | 27 / 96 |

| Ministres-présidents | 9 / 16 |

| Députés régionaux | 601 / 1 857 |

| modifier |

|

Le Parti social-démocrate d’Allemagne (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD), qui a été fondé en 1875 (sous le nom de SAP, renommé SPD en 1890), est le plus vieux parti politique d'Allemagne. C'est le seul des grands partis actuels de la République fédérale d'Allemagne qui existait sous une forme comparable avant la Seconde Guerre mondiale. C'est avec la CDU, le parti politique allemand ayant le plus d'adhérents avec un total de 500 000[3]. Après la guerre, il a longtemps été le seul parti de gauche de taille notable du pays, jusqu'à la création de die Linke, plus à gauche.

La sociale-démocratie allemande trouve ses origines dans la révolution de mars 1848, puis se développe durant la période de l'Empire allemand. Elle a dû faire face à une résistance féroce des autres partis qui ont voté entre 1878 et 1890 les lois antisocialistes qui interdisent toutes associations sociales-démocrates. Malgré tout, en 1912 le parti devient le premier parti du pays en termes de suffrages recueillis. Il doit cependant attendre 1918 puis la république de Weimar pour participer aux gouvernements. La montée du Parti communiste et la crise économique mondiale poussent le parti sur la défensive. Malgré son vote contre la loi des pleins pouvoirs, le parti ne peut rien contre l'ascension au pouvoir des nazis. Ceux-ci interdisent le parti et persécutent ses membres, allant jusqu'à en envoyer certains dans les premiers camps de concentration dès 1933. Des militants du SPD participent à la résistance allemande au nazisme. Une fois la guerre terminée, la démocratie revient en Allemagne et le parti retrouve sa position d'antan. La bonne santé économique de l'Allemagne le laisse toutefois dans un premier temps dans l'opposition. Il faut attendre 1972 et l'arrivée à la chancellerie de Willy Brandt puis de Helmut Schmidt pour que le parti puisse gouverner jusqu'en 1982. Il passe ensuite près de 20 ans dans l'opposition ce qui se traduit par une longue crise interne. Gerhard Schröder gagne les élections en 1998 grâce à un programme centriste et met en place en 2003 le très controversé Agenda 2010. Cette loi d'orientation libérale, ne trouve pas de consensus au sein du parti, cela conduit à la naissance du WASG en 2005, qui se transforme en die Linke en 2007, sur son aile gauche. Depuis le parti cherche une direction politique claire.

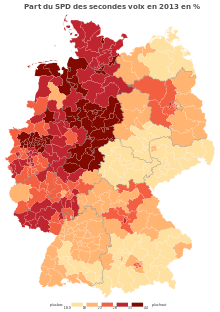

Les résultats du parti se sont améliorés globalement entre 1950 et 1970, avant de stagner entre 1970 et 2000. La dernière décennie étant marquée par une perte d'électeurs. La base électorale du parti, historiquement constituée des ouvriers et des artisans, s'est transformée dans la seconde partie du XXe siècle et repose aujourd'hui avant tout sur les fonctionnaires et les salariés. Sur le plan régional, le parti est mieux représenté dans l'ouest de l'Allemagne. Il dirige actuellement 9 Länder sur 16, ce qui lui permet d'avoir quasiment la majorité absolue des sièges au Bundesrat.

La structure du parti repose sur les assemblées générales annuelles où les décisions importantes sont prises par les délégués, élus indirectement par la base des militants. Des associations internes, les AG, permettent aux membres d'une même tranche d'âge ou d'une même branche professionnelle de se rassembler et d'échanger au sein du parti.

Le parti n'a eu depuis sa création que 6 programmes politiques différents. Le programme d'Hambourg, voté en 2007, consigne la ligne directrice du parti. La liberté, la justice, sociale notamment, et la solidarité en sont les valeurs principales. Un État providence fort est le moyen privilégié par le parti pour y parvenir, le tout dans le cadre de la construction européenne et d'une diplomatie respectueuse des droits de l'Homme et ayant pour objectif principal la paix dans le monde.

Histoire

Précurseurs et sous l'Empire allemand

L'histoire de la sociale-démocratie allemande débute peu avant 1850 avec la fondation d'organisations socialistes utopiques à l'étranger. La révolution de mars 1848 marque un point de départ, avec la création d'une première organisation nationale : la Fraternité générale des travailleurs allemands[4]. Elle aide au développement des syndicats et des partis socialistes au sein de l'ensemble de la confédération germanique[5]. Par la suite, le , l'ADAV de Ferdinand Lassalle. En parallèle, apparaît un mouvement concurrent mené par August Bebel et Wilhelm Liebknecht qui sont proches de Karl Marx. Ensemble ils fondent successivement le Parti populaire saxon en 1866, puis le SDAP en 1869. Les deux tendances s'opposent sur les questions des syndicats et de la forme que doit prendre l'unité allemande. Elles fusionnent finalement en 1875, 4 ans après la formation de l'Empire allemand, et forment le SAP (de)[6].

| Année | Voix | Mandats |

|---|---|---|

| ADAV additionné au SDAP | ||

| 1871 | 3,2 % | 2 / 382 |

| 1874 | 6,8 % | 9 / 397 |

| SAP | ||

| 1877 | 9,1 % | 12 / 397 |

| 1878 | 7,6 % | 9 / 397 |

| 1881 | 6,1 % | 12 / 397 |

| 1884 | 9,7 % | 24 / 397 |

| 1887 | 10,1 % | 11 / 397 |

| SPD | ||

| 1890 | 19,8 % | 35 / 397 |

| 1893 | 23,3 % | 44 / 397 |

| 1898 | 27,2 % | 56 / 397 |

| 1903 | 31,7 % | 81 / 397 |

| 1907 | 28,9 % | 43 / 397 |

| 1912 | 34,8 % | 110 / 397 |

Les lois antisocialistes de 1878, souhaitées par le chancelier impérial Otto von Bismarck, interdisent les partis politiques et les organisations socialistes jusqu'à la fin des années 1880. Le SAP est l'un des principaux partis fondateurs de la Deuxième Internationale. Après l'abrogation des lois antisocialistes, le SAP est renommé pour devenir le SPD qui s'impose rapidement comme un des principaux partis politiques allemands. Dans la seconde moitié des années 1890, Eduard Bernstein fait éclater le débat dit « révisionniste ». La question est de savoir si le parti doit suivre une voie révolutionnaire ou réformatrice, dite donc révisionniste. La direction du parti se décide pour cette seconde solution[8].

Lors des élections de 1912, il devient pour la première fois le premier parti politique en termes de mandats au Reichstag avec 34,8 % des voix et 110 sièges détrônant ainsi le Zentrum. Toutefois, il reste dans l'opposition jusqu'à la réforme d'octobre de 1918. Le gouvernement n'a en effet pas besoin d'un vote de confiance du parlement.

Au cours des années, différents courants politiques se développent au sein de la sociale-démocratie. Certains se scindent du SPD, mais à l'exception du Parti communiste d'Allemagne (KPD), ils finissent par y être réintégrés. À ses débuts la tendance démocrate, dite « radicale », fortement influencée par Lassalle domine le mouvement. Elle est favorable au corporatisme, ce qui limite l'influence du syndicalisme. Ce n'est que par la suite que le marxisme s'impose. Le véritable tournant a lieu dans les années 1890 avec le débat interne au parti sur la manière de mettre en place ses idées. L'aile réformatrice y gagne en influence face à celle révolutionnaire qui à la mort de Bebel en 1913 se retrouve en minorité[9]. Les théories sociales et économiques développées par Karl Marx, leur développement historique, ainsi que les concepts révolutionnaires en découlant marquent profondément la sociale-démocratie jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle.

Pendant la Première Guerre mondiale, l'USPD fait scission en 1917 pour protester contre la politique de paix des forteresses menée par le reste du SPD[10]. Le parti vote en effet les crédits de guerre[11]. Cette décision du SPD le 4 août 1914 de se rallier à la guerre, est décrite par Rosa Luxemburg comme « une déroute politique et morale allant jusqu’à l’anéantissement, un effondrement inouï ». L'USPD compte parmi ses membres : Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Hugo Haase, Karl Kautsky, Paul Levi, Otto Rühle ou Clara Zetkin. L'aile gauche du USPD, la Ligue spartakiste, donne naissance en janvier 1919, après la révolution de 1918, au Parti communiste d'Allemagne (KPD). Il absorbe finalement la majorité de gauche de l'USPD en 1920. La grande majorité des restes de ce dernier parti rejoint finalement le SPD en 1922. Il disparaît définitivement en 1931.

Sous la République de Weimar

| Année | Voix | Mandats |

|---|---|---|

| 1919 | 37,9 % | 163 / 423 |

| 1920 | 21,7 % | 102 / 459 |

| mai 1924 | 20,5 % | 100 / 472 |

| décembre 1924 | 26 % | 131 / 493 |

| 1928 | 29,8 % | 153 / 491 |

| 1930 | 24,5 % | 143 / 577 |

| juillet 1932 | 21,6 % | 133 / 608 |

| novembre 1932 | 20,4 % | 121 / 584 |

| mars 1933 | 18,3 % | 120 / 647 |

Au début de la révolution allemande le SPD et l'USPD s'allient pour placer le chef du SPD, Friedrich Ebert, au poste de président. Avec le parti libéral DDP et le parti catholique Zentrum, le SPD est l'un des partis fondateurs de la République de Weimar en 1919. Après l'échec du parti (qui passe de 38,7 % à 21,6 %, tout en restant premier parti d'Allemagne) et de ses partenaires bourgeois aux élections de 1920, le SPD ne participe plus aux gouvernements que de manière anecdotique.

La montée du KPD (Kommunistische Partei Deutschlands, Parti communiste d'Allemagne) ne tarde pas à limiter l'influence du SPD. De plus, une partie de la gauche du SPD est exclue en 1931 et fonde le Parti socialiste ouvrier d'Allemagne (SAPD). En 1933, le SPD ne recueille plus que 18,3 % des voix, à comparer aux 37,9 % qu'il obtenait en 1919.

Sous le Troisième Reich

Après l'arrivée au pouvoir des nazis, le SPD est le seul parti à ne pas voter la loi des pleins pouvoirs au Reichstag le . Le KPD était déjà interdit. Comme tous les autres partis et syndicats allemands (à l'exception du parti unique NSDAP), le SPD est interdit par le gouvernement nazi dès l'été 1933. De nombreux membres du parti partent en exil ; les autres sont poursuivis, emprisonnés de manière provisoire ou envoyés dans les camps de concentration où certains y perdent la vie.

Le parti se reconstitue en exil, dit Sopade, dans un premier temps à Prague, d'où il est chassé en 1938 par l'invasion de la Tchécoslovaquie à la suite des accords de Munich. Les sociaux-démocrates allemands se réinstallent en France, pays qu'ils doivent à leur tour fuir pour Londres en 1940 à la suite de la défaite militaire française. Quelques jours après le début de la Seconde Guerre mondiale, le SPD en exil à Paris avait affirmé son soutien aux Alliés et à la suppression par la voie militaire du gouvernement nazi.

De nombreux militants du SPD ont été actifs dans la résistance allemande au nazisme, et la répression les a durement atteints.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

Renaissance et opposition

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le SPD renaît de ses cendres dans toutes les zones d'occupation et reprend l'organisation et l'idéologie qui était la sienne avant le conflit. Dans la zone soviétique toutefois, future RDA, les autorités soviétiques et les cadres du Parti communiste d'Allemagne (KPD), bénéficiant de la complicité de cadres sociaux-démocrates comme Otto Grotewohl, obligent le SPD à fusionner avec le KPD, pour donner naissance au Parti socialiste unifié d'Allemagne (SED), qui devient ensuite le parti dirigeant de la RDA. En RFA, le chef du SPD Kurt Schumacher refuse fermement la proposition de fusion que lui fait le KPD en 1949.

Entre 1949 et 1966, le SPD est le principal parti d'opposition, la CDU/CSU ayant toujours la majorité au Bundestag.

Godesberg puis retour au premier plan en 1967

En 1959, le programme de Bad Godesberg marque un tournant, le SPD abandonnant toutes idées marxistes. Il ne se considère donc plus comme un parti de classe, mais comme un parti populaire. Ce changement permet l'entrée du parti dans une grande coalition avec la CDU/CSU dirigée par le chancelier fédéral Kurt Georg Kiesinger, puis en 1969 de former une coalition avec les libéraux du FDP menée par le SPD cette fois et dirigée par Willy Brandt. Son mandat est marqué par l'Ostpolitik sur le plan étranger et par l'interdiction pour les extrémistes d'entrer dans la fonction publique. Brandt démissionne en 1974 après qu’il s’était avéré qu'un de ses collaborateurs les plus proches, Günter Guillaume, était un agent de la RDA.

Helmut Schmidt, qui succède à Brandt au poste de chancelier, dispose de moins de liberté politique. Le parti est sous pression. Les actes terroristes d'extrême gauche de la RAF font que les conservateurs exigent une fort renforcement sécuritaire. De l'autre côté, l'aile gauche durablement renforcée par les mouvements de 1968, critique vivement la politique énergétique et contre la politique ferme adoptée dans la crise des euromissiles. La fin de la coalition sociale-libérale en 1982, date à laquelle le FDP brise la coalition, plonge le parti dans l'opposition pour longtemps. La crise interne s'installe également.

Longue période dans l'opposition : 1982-1998

.jpg)

En 1983 les Verts (Grüne) font leur entrée dans le jeu politique en obtenant leurs premiers sièges au Bundestag. Ce parti est le premier concurrent de gauche du SPD depuis les années 1950 ; il crée cependant la possibilité d'une « majorité à gauche du centre » (Willy Brandt).

Le , Markus Meckel, un pasteur, et Martin Gutzeit (de) fondent le Parti social-démocrate de RDA, non inféodé aux anciennes structures communistes. Il fusionne avec le SPD peu avant la réunification.

1998, retour au pouvoir

En 1998, la vision de Brandt devient réalité : Gerhard Schröder est élu chancelier avec le soutien d'une coalition SPD-Verts. Le président du parti Oskar Lafontaine est nommé ministre des Finances. Le conflit entre la Realpolitik du chancelier et les positions keynésianistes plus marquées à gauche de son ministre/chef-de-parti est inévitable et aboutit à la démission de Lafontaine de toutes ses fonctions en mars 1999. Ayant perdu la majorité dans la chambre haute du parlement (Bundesrat) un mois plus tôt, le gouvernement est dans l'obligation de s'entendre avec l'opposition dans la plupart des sujets majeurs ce qui lui rend la situation difficile.

En 2003 est voté l'Agenda 2010, symbole de la politique économique libérale de Schröder. Il rencontre une forte résistance interne et crée des dissensions entre les différents courants politiques du parti. Le chancelier doit peser de tout son poids pour imposer sa réforme.

Le , Oskar Lafontaine rend sa carte de membre et intègre dans la foulée l'Alternative électorale travail et justice sociale (WASG) qui vient de passer une alliance électorale avec le PDS, le successeur du SED est-allemand, pour les élections de l'automne. La WASG s'était formée déjà depuis quelques mois par scission du SPD. Le parti n'a pas le vent en poupe : le nombre des adhérents, proche d'un million dans les années 1970, passe à moins de 600 000 en 2005. La défaite aux élections régionales en Rhénanie du Nord-Westphalie, bastion du parti, pousse le chancelier et la direction du SPD a appelé à des élections législatives anticipées. Un autre motif pour ses élections est le risque pour les sociaux-démocrates de laisser une majorité de 2 tiers à l'Union et au FDP en cas de nouvelle défaite aux élections régionales. Le parti fait campagne pour la poursuite des réformes et une reconduction de la coalition rouge-verte.

Suivent les élections fédérales de 2005, où cette fois-ci, ses rivaux à gauche WASG et PDS font liste commune sous le nom « Die Linke.PDS » (La Gauche.PDS), menés par l'ancien président du SPD, Oskar Lafontaine. Malgré les sondages qui prévoient une catastrophe pour le SPD, le parti limite les dégâts; bien que battu, il fait quasiment jeu égal avec la CDU (36,8 % des voix et 226 députés pour la CDU contre 36,2 % 222 députés pour le SPD). La CDU n'a par conséquent pas la majorité nécessaire pour former seule le gouvernement, alors que le SPD, au contraire pourrait mathématiquement former une coalition à gauche avec les verts (8,1 %, 51 députés) et Die Linke.PDS (8,7 %, 54 députés) qui réussit une première percée aux élections, et notamment à l'ouest.

Le SPD refusant de s'allier à Die Linke préfère alors participer à une nouvelle Grande Coalition menée par la chancelière Angela Merkel (CDU), gouvernement de l'Allemagne de 2005 à 2009.

Après les élections, les principaux promoteurs de l'Agenda 2010, Gerhard Schröder et le ministre de l'Économie et du Travail, Wolfgang Clement, ont quitté le premier plan de la politique. Sous le nouveau président, Matthias Platzeck, plus conciliant que Schröder, le débat s'est calmé, mais après sa retraite, il restera à son successeur Kurt Beck la tâche de stabiliser le parti dont il est le neuvième président depuis 1987, alors qu'il n'y en avait eu que trois entre 1946 et 1987.

Dès lors, le SPD se retrouve dans la situation difficile de devoir gouverner avec la droite alors que le parti Die Linke peut s'établir comme le seul parti d'opposition de gauche. Un problème structurel pour le parti reste que son programme et son orientation officielle sont encore en grande partie ceux du congrès réformateur de Bad Godesberg de 1959 et des années 1970, ce qui crée une division interne entre ceux qui souhaitent rester fidèle à ces idées et un courant favorable à une « modernisation » du parti vers des positions plus « centristes ». Pour contrer la montée en puissance de Die Linke, Beck oriente le SPD dans le sens d'une ligne politique plus ancrée à gauche, remettant en question les réformes entreprises sous l'égide de Schröder. Ce revirement fera long feu : dans le courant de l'année 2008 Beck est renversé par l'aile droite du parti, qui le remplace par Franz Müntefering et désigne Frank-Walter Steinmeier comme candidat à la chancellerie. Les deux hommes, proches de Schröder et membres du gouvernement de grande coalition ré-alignent le SPD sur ses positions centristes. Ce nouveau revirement stratégique est un échec : le parti s'effondre dans les sondages et obtient un résultat historiquement mauvais de 20,8 % des voix aux élections européennes de 2009 et d'autres résultats très médiocres lors de trois élections régionales organisées un mois avant les élections fédérales.

Retour dans l'opposition : 2009-2013

Ces défaites coïncidant avec une montée en puissance de Die Linke, le SPD entreprend un nouveau virage à gauche à quelques jours du scrutin fédéral, mais Steinmeier s'obstine à rejeter toute forme d'accord national avec Die Linke, et prône même la formation d'une coalition en feu tricolore fédérant le SPD, les verts et le FDP qui mène dans le même temps une campagne clairement libérale. La fin de non-recevoir adressée à Steinmeier par le leader libéral-démocrate Guido Westerwelle achève de ruiner les chances des sociaux-démocrates de se maintenir au pouvoir autrement qu'en maintenant en place la grande coalition sous domination chrétienne-démocrate.

Cette accumulation de difficultés et de contradictions sera à l'origine d'une défaite historique aux élections fédérales de 2009: avec seulement 23 % des voix, le SPD perd plus de onze points, un tiers de ses élus et réalise sa plus mauvaise performance depuis la chute du nazisme. Rejeté dans l'opposition, il semble entrer dans une crise durable.

Lors du congrès suivant, tenu à Dresde les 12, 13 et , le parti a rénové l'ensemble de sa direction. L'ancien ministre fédéral de l'Environnement Sigmar Gabriel est ainsi élu président avec 94 % des voix, tandis qu'Andrea Nahles, figure de l'aile gauche du SPD, devient secrétaire générale. Aucun vice-président n'est reconduit, et parmi les nouveaux figurent Klaus Wowereit, maire-gouverneur de Berlin à la tête d'une coalition avec Die Linke, et la ministre des Affaires sociales de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale Manuela Schwesig, jeune femme de 35 ans révélée au moment de la campagne électorale.

Nouvelle grande coalition : depuis 2013

Les élections fédérales de 2013 sont un succès pour le parti d'Angela Merkel, qui obtient 41,5 % des voix contre 25,7 % à son principal rival, le SPD, dont la campagne menée par Peer Steinbrück est jugée mauvaise par les analystes politiques[13]. Bien que la CDU/CSU rate la majorité absolue de seulement cinq sièges, le SPD participe à la une nouvelle grande-coalition. Il obtient 6 portefeuilles ministériels, Sigmar Gabriel devenant en particuliers vice-chancelier et ministre de l'économie[14]. Les accords avec la CDU prévoient notamment l'introduction d'un salaire minimum et de faciliter l'obtention de la double-nationalité pour les enfants turcs nés en Allemagne[15].

Résultats électoraux

Au niveau fédéral depuis 1949

.svg.png)

| Année | Voix (majoritaire par circonscription) |

Voix (Ã la proportionnelle) |

Pourcentage (Ã la proportionnelle) |

Mandats sur total |

Évolution | Candidat à la chancellerie |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1949 | 6 934 975 | 29,2 | 131 / 402 |

Kurt Schumacher | ||

| 1953 | 8 131 257 | 7 944 943 | 28,8 | 162 / 509 |

Erich Ollenhauer | |

| 1957 | 11 975 400 | 11 875 339 | 39,7 | 181 / 519 |

|

Erich Ollenhauer |

| 1961 | 11 672 057 | 11 427 355 | 36,2 | 203 / 521 |

|

Willy Brandt |

| 1965 | 12 998 474 | 12 813 186 | 39,3 | 217 / 518 |

|

Willy Brandt |

| 1969 | 14 402 374 | 14 065 716 | 42,7 | 237 / 518 |

|

Willy Brandt* |

| 1972 | 18 228 239 | 17 175 169 | 45,8 | 242 / 518 |

|

Willy Brandt* |

| 1976 | 16 471 321 | 16 099 019 | 42,6 | 224 / 518 |

|

Helmut Schmidt * |

| 1980 | 16 260 677 | 42,9 | 218 / 497 |

|

Helmut Schmidt * | |

| 1983 | 14 865 807 | 38,2 | 193 / 498 |

|

Hans-Jochen Vogel | |

| 1987 | 14 025 763 | 37,0 | 186 / 497 |

|

Johannes Rau | |

| 1990 | 15 545 366 | 33,5 | 239 / 662 |

|

Oskar Lafontaine | |

| 1994 | 17 140 354 | 36,4 | 252 / 672 |

|

Rudolf Scharping | |

| 1998 | 20 181 269 | 40,9 | 298 / 669 |

|

Gerhard Schröder * | |

| 2002 | 18 484 560 | 38,5 | 251 / 603 |

|

Gerhard Schröder* | |

| 2005 | 18 129 100 | 16 194 665 | 34,2 | 222 / 614 |

|

Gerhard Schröder |

| 2009 | 12 077 437 | 9 988 843 | 23,0 | 146 / 620 |

|

Frank-Walter Steinmeier |

| 2013 | 12 835 933 | 11 247 283 | 25,7 | 193 / 631 |

|

Peer Steinbrück |

| * Accède à la chancellerie | ||||||

Au niveau régional

En 2013, le SPD dirige 9 Länder sur 16.

| Nom | Land | Entrée en fonction | Cabinet | Aperçu d'ensemble | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Klaus Wowereit | Berlin | 16 juin 2001 | Sénat Wowereit IV (grande coalition) |  | |||

| Jens Böhrnsen | Brême | 8 novembre 2005 | Sénat Böhrnsen III (coalition rouge-verte) | ||||

| Erwin Sellering | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 6 octobre 2008 | Cabinet Sellering II (grande coalition) | ||||

| Hannelore Kraft | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 14 juillet 2010 | Cabinet Kraft II (coalition rouge-verte) | ||||

| Olaf Scholz | Hambourg | 15 avril 2015 | Sénat Scholz II (coalition rouge-verte) | ||||

| Torsten Albig | Schleswig-Holstein | 12 juin 2012 | Cabinet Albig (coalition en feu tricolore danoise) | ||||

| Malu Dreyer | Rhénanie-Palatinat | 16 janvier 2013 | Cabinet Dreyer (coalition rouge-verte) | ||||

| Stephan Weil | Basse-Saxe | 19 février 2013 | Cabinet Weil(coalition rouge-verte) | ||||

| Dietmar Woidke | Brandebourg | 28 août 2013 | Cabinet Woidke II (coalition rouge-rouge) | ||||

Par ailleurs :

- Jens Bullerjahn est suppléant du ministre-président Reiner Haseloff (CDU) en Saxe-Anhalt depuis les élections du .

- Christoph Matschie est suppléant de Christine Lieberknecht (CDU) en Thuringe depuis les élections du .

- Heiko Maas est suppléant de Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) dans la Sarre depuis le .

- Nils Schmid est suppléant de Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) en Bade-Wurtemberg depuis les élections du .

Cette forte représentation régionale lui permet d'avoir 33 sièges sur 69 au Bundesrat.

Élections européennes

| Année | Voix | % | Mandats | Tête de liste |

|---|---|---|---|---|

| 1979 | 11 370 045 | 40,8 | 35 / 81 | Willy Brandt[18] |

| 1984 | 9 296 417 | 37,4 | 33 / 81 | Katharina Focke[19] |

| 1989 | 10 525 728 | 37,3 | 31 / 81 | Gerd Walter[20] |

| 1994 | 11 389 697 | 32,2 | 40 / 99 | Klaus Hänsch |

| 1999 | 8 307 085 | 30,7 | 33 / 99 | Klaus Hänsch |

| 2004 | 5 547 971 | 21,5 | 23 / 99 | Martin Schulz |

| 2009 | 5 472 566 | 20,8 | 23 / 99 | Martin Schulz[21] |

| 2014 | 5 472 566 | 27,3 | 27 / 96 | Martin Schulz |

Base électorale et adhérents

Après la guerre, le SPD s'est rapidement refondé et à rassembler les socialistes de tous bords, notamment ceux revenant d'exil et ceux ayant participé à la résistance. En 1949, le parti compte 750 000 membres, puis atteint un premier pic en 1951 avec 820 000 adhérents. Ce nombre diminue ensuite, en 1958 il n'y a plus que 590 000 personnes dans le parti.

Dans les années 1960, le nombre d'adhérents croît de nouveau pour atteindre le million en 1977. Dans les années qui suivent, il commence sa lente érosion mais reste au-delà de la barre des 900 000. La réunification est suivie d'un léger regain de partisans relativement passager. La chute se poursuit par la suite : entre 1990 et 2008 le parti a perdu 400 000 adhérents.

Au niveau de la composition, le vieillissement de la population a également touché le parti. Les retraités et fonctionnaires ont remplacé les ouvriers et salariés pauvres qui composaient la base électorale auparavant.

Le parti compte en mai 2011 un peu moins de 500 000 adhérents[22]. Au niveau de la pyramide des âges : 44 % des membres ont plus de 60 ans, 6 % moins de 29. Au niveau de la féminisation 69 % des encartés sont de sexe masculin. Côté situation professionnelle : 34 % sont retraités, 23 % fonctionnaires au sens large, 15 % salariés, 8 % ouvriers, 5 % chômeurs, 5 % femmes au foyer, 4 % indépendants, 2 % exercent une profession libérale, 2 % étudiants, enfin 2 % n'ont pas répondu[23].

Structure

Organisation

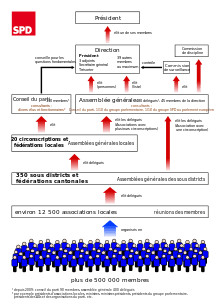

Les adhérents sont organisés dans environ 13 500 associations qui élisent régulièrement des délégués qui participent au réunion dans les sous-district. Ceux-ci sont au nombre de 350 et sont eux-mêmes rassemblés dans 20 districts, qui envoient au total 600 délégués aux assemblées générales du parti qui ont lieu sur un rythme annuel.

Elles sont le plus haut organe de décision du parti. Elle élit une commission de surveillance, une de discipline ainsi que la direction. Cette dernière dirige le parti entre les assemblées générales.

Selon les cas, des associations recouvrant les communes, les arrondissements ou les districts peuvent également exister pour des raisons d'ordre pratique.

Le congrès du Parti est la plus haute instance du parti. Il nomme la Commission, le tribunal d'arbitrage fédérale et de la direction du parti. Le Conseil d'administration gère les affaires Parti jours officielles entre la partie.

Outre cette structure de base, il existe d'autres niveaux qui ont été créés pour la plupart des besoins politiques locales. Il s'agit notamment des associations de circonscription comme une subdivision de sous-districts, qui comprennent plus d'un comté, le nom de «association de circonscription», cependant, due en partie aussi aux districts eux-mêmes, si vous coupez exactement équivalent à un comté. En Bavière, Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat sont districts supplémentaires en dessous du niveau de l'association nationale. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat ces quartiers représentent les vieux quartiers de partis qui existaient jusqu'à sa fusion dans un quartier de l'État. En Bavière, les associations de circonscription correspondent aux districts administratifs qui forment là avec les jours de district une corporation municipale indépendante.

Direction

La direction présentée ici a été élue entre le 14 et le à Leipzig.

| Président | Sigmar Gabriel |

| Secrétaire général | Yasmin Fahimi |

| Vice-présidents | Hannelore Kraft, Olaf Scholz, Manuela Schwesig, Thorsten Schäfer-Gümbel (de), Aydan Özoğuz |

| Responsable des affaires européennes | Martin Schulz |

| Trésorier | Dietmar Nietan (de) |

| Autres membres | Doris Ahnen, Martin Dulig, Joachim Poß, Michael Groschek (de), Gabriele Lösekrug-Möller (de), Matthias Miersch (de), Hubertus Heil, Kerstin Griese (de), Petra Crone (de), Michaela Engelmeier-Heite (de), Niels Annen (de), Dagmar Schmidt (de), Armin Schild (de), Dietmar Woidke, Elke Ferner (de), Heiko Maas, Ralf Stegner, Katrin Budde (de), Jan Stöß (de), Christoph Matschie, Sascha Vogt (de), Florian Pronold (de), Ute Vogt (de), Homaira Mansury, Peter Friedrich (de)[24] |

Organisation régionale

| Land | Président[25] (Mise à jour : 29 août 2013) |

Nombre d'adhérents (Mise à jour : fin 2009) |

Nombre d'adhérents rapporté au nombre d'habitants |

Résultat aux dernières élections régionales[26],[27] | Résultats aux élections législatives 2013[28] |

|---|---|---|---|---|---|

| Bade-Wurtemberg | Nils Schmid | 39 275 | 0,37 % | 23,1 % (2011) | 20,6 % |

| Bavière | Florian Pronold (en) | 69 023 | 0,55 % | 20,6 % (2013) | 20,0 % |

| Berlin | Jan Stöß (en) | 16 281 | 0,47 % | 28,3 % (2011) | 24,6 % |

| Brandebourg | Dietmar Woidke | 6 523 | 0,26 % | 12,4 % (2014) | 23,1 % |

| Brême | Andreas Bovenschulte (en) | 4 841 | 0,73 % | 32,8 % (2015) | 35,7 % |

| Hambourg | Olaf Scholz | 10 610 | 0,60 % | 45,7 % (2015) | 32,4 % |

| Hesse | Thorsten Schäfer-Gümbel (en) | 63 132 | 1,04 % | 30,7 % (2013) | 28,8 % |

| Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | Erwin Sellering | 2 830 | 0,17 % | 35,6 % (2011) | 17,8 % |

| Basse-Saxe | Stephan Weil | 66 680 | 0,84 % | 32,6 % (2013) | 33,1 % |

| Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Hannelore Kraft | 136 840 | 0,76 % | 39,1 % (2012) | 31,9 % |

| Rhénanie-Palatinat | Roger Lewentz | 42 463 | 1,06 % | 35,7 % (2011) | 27,5 % |

| Sarre | Heiko Maas | 21 485 | 2,09 % | 30,6 %[29] (2012) | 31,0 % |

| Saxe | Martin Dulig | 4 332 | 0,10 % | 12,4 % (2014) | 14,6 % |

| Saxe-Anhalt | Katrin Budde (en) | 4 165 | 0,18 % | 21,5 % (2011) | 18,2 % |

| Schleswig-Holstein | Ralf Stegner | 19 651 | 0,69 % | 30,4 % (2012) | 31,6 % |

| Thuringe | Christoph Matschie | 4 389 | 0,19 % | 31,9 % (2014) | 16,1 % |

Associations liées au parti

Le SPD est lié à de nombreuses associations, dite Arbeitsgemeinschaften (AG), qui sont représentées lors des assemblées générales. Pour 3 de ces associations l'inscription est automatique :

- Les Jusos, qui rassemble tous les membres du SPD ayant moins de 35 ans.

- L'ASF (de) rassemble toutes les femmes membres du parti.

- L'AG 60 plus (de) rassemble les adhérents ayant plus de 60 ans.

D'autres associations liées existent, organisées le plus souvent de manière corporatiste. Il n'est pas obligatoire d'être membre du SPD pour y appartenir. Elles sont :

- L'AfA (de) rassemble les salariés. Elle est proche de l'aile gauche et a environ 100 000 membres.

- L'AfB (de) rassemble les professions liées à l'éducation et à la formation.

- L'ASG rassemble les professions liées à la santé.

- L'ASJ rassemble les professions liées à la justice.

- L'AGS (en) rassemble les entrepreneurs et cadre, elle compte 35 000 membres.

- Les Schwusos (en) rassemble les LGBT.

Groupes de réflexion

Des groupes de réflexion et de travail existent afin de se concentrer sur certains sujets. D'autres groupes tentent de mettre sur pieds des projets divers. L'AKC s'occupe par exemple de la question de la chrétienté au sein du parti. L'AJS se concentre sur les questions juives. L'AvS avait auparavant pour mission d'aider les sociaux-démocrates poursuivis en RDA. Ces groupes sont organisés de manière semblable aux AG mais ne disposent pas des mêmes droits.

La décision des objectifs de chaque groupe de travail est prise par ce dernier. Ils doivent favoriser la coopération entre membres du SPD sur certains sujets. Des forums existent également : ils ont pour but d'améliorer la communication entre membres.

Parité

En 1988, un quota a été mis en place afin d'améliorer la parité homme/femme dans le parti. La règle prévoit que chaque direction et délégation doit avoir au moins 40 % de membres de chaque sexe. Les hommes étant généralement majoritaire on parle d'un quota de femmes. Cette règle a également pour conséquence que sur les listes électorales les femmes et les hommes sont alternés.

Assemblées générales et programmes politiques

Assemblées générales

Depuis sa création, le SPD tient chaque année son assemblée générale, si on excepte la période des lois antisocialistes où elle n'a eu lieu qu'à espaces irréguliers. Ceux ayant le plus d'influence sont ceux où des programmes politiques nouveaux ont été votés.

Programmes politiques

Au cours de son histoire, le parti a eu différents programmes politiques :

| Année | Nom du programme | Commentaire |

|---|---|---|

| 1869 | Programme d'Eisenach (de)[30] | Principes fondateurs du SDAP |

| 1875 | Programme de Gotha[31] | Fusion du SDAP avec l'ADAV |

| 1891 | Programme d'Erfurt[32] | Programme d'inspiration marxiste |

| 1921 | Programme de Görlitz (de)[33] | Programme à l'accent fortement révisionniste du MSPD |

| 1925 | Programme d'Heidelberg[34] | Appelle à la formation des États-Unis d'Europe |

| 1959 | Programme de Godesberg[35] | Le parti devient populaire |

| 1989 | Programme de Berlin[36] | |

| 2007 | Programme d'Hambourg[37] | Programme actuel du SPD |

En 2013, le programme en vigueur est celui d'Hambourg, voté en 2007. L'objectif annoncé est de gouverner avec l'aide de la « majorité solidaire[38] ». Le socialisme démocratique est décrit comme la « vision d'une société libre, juste et solidaire[39] », les tâches de long-terme et la sociale-démocratie devant prendre le pas sur la loi du marché.

La liberté, la justice et la solidarité sont érigés comme valeurs fondamentales du parti. Le fil conducteur au niveau politique doit être la justice sociale. L'économie sociale de marché doit être renforcée, ses produits mieux répartis, afin d'apporter confort à l'ensemble de la population. Le SPD pense qu'il faut renforcer l'État, notamment dans sa dimension sociale, afin de défendre les plus démunis et les plus faibles. Le parti considère également que la politique fiscale ne doit pas se faire au détriment des générations futures, et veut donc faire diminuer la masse de la dette étatique. Le principe d'État providence est réaffirmé.

Au niveau de la politique sociétale, le parti défend les droits de l'Homme, l'ouverture de la société et la participation citoyenne. Sur le plan extérieur, le SPD souhaite une politique de conciliation en faveur de la paix dans le monde. La mondialisation doit être accompagnée d'une politique démocratique. La politique européenne doit également être soutenue et amplifiée.

Courants politiques internes

En interne, on peut distinguer deux courants politiques importants : l'aile gauche, fortement sociale-démocrate, est structurée par le Forum Demokratische Linke 21 et la gauche parlementaire ; l'aile droite, conservatrice modérée, se rencontre dans le cercle de Seeheimer et dans le centre de Nuremberg. En outre, le réseau de Berlin tente de se séparer de ces deux tendances distinctes. Concrètement l'aile droite soutient la politique libérale menée par Gerhard Schröder, symbolisée par l'Agenda 2010. L'aile gauche souhaite au contraire revenir à un État-social fort.

Personnalités importantes

Présidents du SPD depuis 1946

- Kurt Schumacher (1946-1952)

- Erich Ollenhauer (1952-1963)

- Willy Brandt (1964-1987)

- Hans-Jochen Vogel (1987-1991)

- Björn Engholm (1991-1993)

- Johannes Rau, par intérim (1993)

- Rudolf Scharping (1993-1995)

- Oskar Lafontaine (1995-1999)

- Gerhard Schröder (1999-2004)

- Franz Müntefering (2004-2005)

- Matthias Platzeck (2005-2006)

- Kurt Beck (2006-2008)

- Frank-Walter Steinmeier, par intérim (2008)

- Franz Müntefering (2008- 2009)

- Sigmar Gabriel (depuis 2009)

-

Kurt Schumacher

-

Erich Ollenhauer

-

Willy Brandt

-

Hans-Jochen Vogel

-

Björn Engholm

-

Johannes Rau

-

Rudolf Scharping

-

.jpg)

Oskar Lafontaine

-

.jpg)

Gerhard Schröder

-

Franz Müntefering

-

Matthias Platzeck

-

Kurt Beck

-

Frank-Walter Steinmeier

-

_(10584349085).jpg)

Franz Müntefering

-

.jpg)

Sigmar Gabriel, actuel président du SPD.

Chanceliers sociaux-démocrates

| Numéro | Photo | Nom | Entrée en fonction | Fin des fonctions |

|---|---|---|---|---|

| 1 |  |

Friedrich Ebert (1871 – 1925) | ||

| 2 |  |

Philipp Scheidemann[40] (1865 – 1939) | ||

| 3 |  |

Gustav Bauer (1870 – 1944 ) | ||

| 4 |  |

Hermann Müller (1876 – 1931 ) | ||

| 5 |  |

Hermann Müller (1876 – 1931 ) |

| Numéro | Photo | Nom | Entrée en fonction | Fin des fonctions | Élection |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 |  |

Willy Brandt (1913 – 1992) | 1969 | ||

| 2 | .jpg) |

Helmut Schmidt (1918 – ) | démission de Brandt | ||

| 3 |  |

Gerhard Schröder (1944 – ) | 1998 |

Commissaire européens issus du SPD

- Wilhelm Haferkamp : Vice-présidence et Énergie (1967-1970), Vice-présidence, Marché intérieur et Énergie (1970-1973), Affaires économiques et financières (1973-1977) / Vice-présidence et Relations extérieures (1977-1985)

- Alois Pfeiffer : Affaires économiques, Emploi et Eurostat (1985-1989)

- Monika Wulf-Mathies : Politique régionale (1995-1999)

- Günter Verheugen : Élargissement (1999-2004) / Vice-présidence, Enterprises et Industries (2004-2009)

Présidents d'Allemagne issu du SPD

| Numéro | Photo | Nom | Entrée en fonction | Fin des fonctions | Élection |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 |  |

Friedrich Ebert (1871 – 1925) | 1919 | ||

| Numéro | Photo | Nom | Entrée en fonction | Fin des fonctions | Élection |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 |  |

Gustav Heinemann (1899 – 1976) | fr=1969 (de) | ||

| 2 |  |

Johannes Rau (1931 – 2006) | 1999 |

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Sozialdemokratische Partei Deutschlands » (voir la liste des auteurs).

- ↑ (en) « Greek debt crisis: Violence in Athens ahead of Germany vote », sur BBC News,‎ (consulté le 25 juin 2015)

- ↑ (en) Wolfram Nordsieck, « Parties and Elections in Europe » (consulté le 25 juin 2015)

- ↑ Dans les années 2010, les nombres de membres des deux partis sont très proche

- ↑ « Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung »

- ↑ Hoffrogge 2011, p. 35

- ↑ Hoffrogge 2011, p. 69-72

- ↑ (de) Gerd Hohorst, Jürgen Kocka et Gerhard A. Richter, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch II: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870–1914, Munich,‎ , p. 173-175

- ↑ Lehnert 1983, p. 95

- ↑ Hoffrogge 2011, p. 146-189

- ↑ (de) « Grundlinien der USPD (April 1917) » (consulté le 25 août 2013)

- ↑ (de) Susanne Miller, Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, t. 2, « Der erste Weltkrieg und die Spaltung der Arbeiterbewegung », p. 301–354

- ↑ (de) D. Petzina, W. Abelshauser et A. Faust, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch III: Materialien zur Statistik des Deutschen Reiches 1914–1945, Munich,‎ , p. 174

- ↑ « Triomphe de Merkel, qui frôle la majorité absolue au Bundestag » (consulté le 22 décembre 2013)

- ↑ « Des surprises dans le cabinet Merkel III » (consulté le 22 décembre 2013)

- ↑ « Allemagne : accord de coalition entre CDU et SPD » (consulté le 22 décembre 2013)

- ↑ (de) « Bundestagswahlen », sur bundeswahlleiter (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Résultats aux élections européennes », sur Bundeswahlleiter (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Aufruf der deutschen Sozialdemokraten zur Europawahl (30. April 1979) » (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Rede der Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl 1984. Katharina Focke », sur Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Pressemitteilungen der SPD: 1958–1998 », sur Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Martin Schulz als Spitzenkandidat der SPD », sur focus (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Parteien verlieren Zustimmung », sur RP online,‎ (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « SPD – Mitgliederzusammensetzung », sur Bundeszentrale für politische Bildung (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Hintergrund: SPD-Vorstand komplett - Beisitzer gewählt », sur Süddeutsche Zeitung,‎ (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Übersicht der Vorstandsmitglieder, Satzung und Programm der SPD », sur Bundeswahlleiter (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Landtagswahlen in Deutschland », sur election.de (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Wahlergebnisse », sur www.wahlrecht.de (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Résultats aux élections législatives 2013 », sur Bundeswahlleiter (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ « Landeswahlleiterin » (consulté le 1er décembre 2013)

- ↑ (de) « Programme d'Eisenach de 1869 » (consulté le 3 novembre 2013)

- ↑ (de) « Programme de Gotha du SAP en 1875 » (consulté le 3 novembre 2013)

- ↑ (de) « Programme d'Erfurt du SPD en 1891 » (consulté le 3 novembre 2013)

- ↑ (de) « Programme de Görlitz en 1921 » (consulté le 3 novembre 2013)

- ↑ (de) « Programme d'Heidelberg en 1925 » (consulté le 3 novembre 2013)

- ↑ (de) « Programme de Godesberg en 1959 » (consulté le 3 novembre 2013)

- ↑ (de) « Programme de Berlin de 1989 » (consulté le 3 novembre 2013)

- ↑ (de) « Programme d'Hambourg de 2007 » (consulté le 3 novembre 2013)

- ↑ « solidarischen Mehrheit »

- ↑ « Vision einer freien, gerechten und solidarischen Gesellschaft »

- ↑ Officiellement Philipp Scheidemann ne porte pas le titre de chancelier impérial : Reichskanzler mais de ministre-président impérial : Reichsministerpräsident

Bibliographie

- (de) Ralf Hoffrogge, Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland: Von den Anfängen bis 1914, Stuttgart, Schmetterling Verlag,‎ (ISBN 3-89657-655-0)

- (de) Detlef Lehnert, Sozialdemokratie zwischen Protestbewegung und Regierungspartei 1848–1983, Francfort-sur-le-Main,‎ (ISBN 3-518-11248-1)

- (de) Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918, vol. 2 : Machtstaat vor der Demokratie, Munich, C.H. Beck,‎ (ISBN 3-406-34801-7)

Annexe

Articles connexes

- Groupe SPD au Bundestag

- Politique de l'Allemagne

- Révolution allemande de 1918-1919

- Social-démocratie

Liens externes

- Site officiel

- Portail de l’Allemagne

- Portail de la politique