Feu de circulation

Un feu de circulation routière est un dispositif permettant la régulation du trafic routier entre les usagers de la route, les véhicules et les piétons.

Les feux destinés aux véhicules à moteurs sont généralement de type tricolores, auxquels peuvent s'ajouter des flèches directionnelles. Ceux destinés aux piétons sont bicolores et se distinguent souvent par la reproduction d'une silhouette de piéton. Les feux tricolores pour cyclistes se distinguent par la reproduction d'une bicyclette.

En Europe, la convention européenne sur la signalisation routière (convention de Vienne sur la signalisation routière) de 1968, à laquelle se sont depuis ralliés de nombreux États, contient des dispositions qui fixent les catégories, formes et couleurs des signaux routiers, dont les signaux lumineux.

Un carrefour à feux tricolores est commandé par un contrôleur de feux, appareil électronique de contrôle/commande.

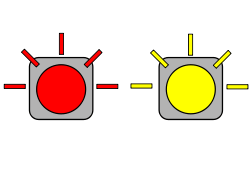

Les feux sont généralement déclinés à partir de deux couleurs de base : le rouge pour fermer, le vert (ou encore le bleu plus rarement) pour ouvrir. Le jaune-orangé est également utilisé et sert à signaler le passage du feu vert au feu rouge (et aussi, dans certains pays, du feu rouge au feu vert). Ces couleurs ont l'avantage d'être très différentes, sauf pour la plupart des daltoniens ; mais, pour eux, la position du feu (en haut, au milieu, en bas ; ou parfois à gauche, au milieu, à droite) prend toute sa signification.

Histoire

Bien qu’il existe très peu de sources historiques sur les signaux routiers, il semblerait que ce soit à Londres, au coin de Bridge Street et de Palace Yard, le , qu’un feu de signalisation ait été utilisé pour la première fois, sous la forme d’une lanterne à gaz pivotante aux couleurs rouge et verte nécessitant la présence d'un agent de police pour le manœuvrer (ce dernier sera grièvement blessé le )[1].

Aux États-Unis, les premiers feux - bicolores - de signalisation électrique seront installés à Cleveland, le [2].

Ce n’est que bien plus tard[Quand ?] que les feux, après leur généralisation, sont devenus tricolores par l’adjonction d’une phase intermédiaire marquée par la couleur jaune-orangé.

En France, l'inventeur du feu tricolore est Léon Foenquinos, lequel le décrit ainsi dès 1920 : « on installera, aux angles des croisements de rues, des poteaux ayant trois mètres de hauteur, sur lesquels seront fixés des signaux électriques lumineux et sonores (...) ». Léon Foenquinos diffusera ses idées et cédera toutes ses inventions à la France par amour de son pays.

En France, le , au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol, à Paris, est posé un feu de signalisation. Il est rouge et accompagné d'une sonnerie. C'est le premier en France. Il faudra attendre dix ans avant que n'apparaissent les feux vert et jaune.

Dès à présent, on peut voir des feux tricolores dont les ampoules sont remplacées par des diodes électroluminescentes et qui affichent le décompte des secondes restant avant le prochain changement d'état.

-

L'ancêtre des feux tricolores

-

Musée de Melbourne

Usage[3]

L'emploi des feux de circulation a pour but d'assurer la sécurité de tous les usagers de la voirie, piétons et conducteurs, et de faciliter l'écoulement des flux de circulation denses. On peut citer comme exemples d'emploi :

- la gestion du trafic aux intersections ;

- la traversée des piétons, autour des intersections gérées par des feux et où le moment de trafic est élevé ou le sentiment d'insécurité des piétons important ;

- l'exploitation par sens uniques alternés d'une section où le croisement est impossible ou dangereux (ouvrage d'art étroit, emprise de travaux, etc.) ;

- l'affectation de certaines voies d'une chaussée à un sens de circulation en fonction des besoins, ou leur condamnation momentanée ;

- le contrôle d'accès à certaines voies rapides ;

- la gestion d'un point de contrôle des personnes ou des véhicules nécessitant leur arrêt (péage) ;

- la protection d'obstacles intermittents (passages à niveau, traversées de voies de tramways, ponts mobiles, passages d'avions, avalanches, etc.).

Séquences de feux

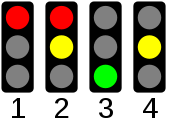

Il existe trois principales séquences de feux :

Feux de signalisation à trois états

Utilisé en France, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Sénégal et en Belgique.

Rouge : « Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. »

Vert : « Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules […]. »

Jaune : « Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. »

Feux de signalisation à quatre états

Utilisé en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en République tchèque, en Hongrie, en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, en Turquie, en Israël, en Chine et au Canada.

Le deuxième état, jaune bref sans extinction du rouge, permet aux conducteurs de se préparer à démarrer mais n'autorise pas le passage.

En Italie, le jaune clignote avec le vert pour prévenir du passage au rouge.

Au Canada, une flèche verte peut être présente en plus des trois feux de couleur, indiquant la priorité pour un virage (généralement à gauche). La priorité de virage à gauche est souvent indiquée simplement par le clignotement du feu vert, d'une durée limitée, lors du passage du feu rouge au feu vert (la circulation à contre-sens est alors maintenue au feu rouge).

Feux de signalisation à cinq états

Utilisé en URSS et dans les pays qui en sont issus, en Autriche, et au Canada.

L'état supplémentaire, vert clignotant entre les états du vert et du jaune, prévient la fin de l'état vert.

Au Canada, si le droit de passage à droite est interdit aux feux rouges (au Nouveau-Brunswick et au Québec, le droit de passage à droite sur feux rouges est autorisé) les feux de circulation contiennent deux flèches vertes (gauche et droit) est contenu avec le rouge, jaune et vert.

Feux spécialisés

Des feux spécialisés peuvent être utilisés pour réguler soit une catégorie précise d'usager soit une partie précise du trafic.

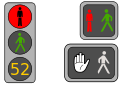

- Cyclistes Figure 1

- Piétons Figure 2

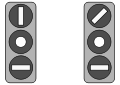

- Transports en communs (tramway, bus, ...) Figure 3

- Véhicules allant dans une direction précise Figure 4

Il existe également des feux permettant de passer dans une direction donnée ; ou encore de laisser passer certains véhicules avant les autres. Figure 5

Le feu rond est généralement remplacé par un symbole lumineux tel que des flèches directionnelles, la silhouette d'un piéton, d'une bicyclette etc. Pour un tramway, il est remplacé par des barres verticales (correspondant au vert), obliques (même signification mais indique en outre un changement de direction) ou horizontales (correspondant au rouge). Figure 5

Ces feux peuvent être simplifiés (séquence à deux états) voire codés différemment (transports en communs).

Ils peuvent aussi être utilisés pour indiquer l'état d'un aiguillage au chauffeur d'un tramway, exemple Figure 6 :

- Losange : indique au chauffeur que son véhicule en approche a bien été détecté et que celui-ci disposera d'une priorité en temps et en heure comme prévu (assurée par le contrôleur).

- Point d'exclamation : prévient d'un changement d'état à venir de la ligne (passages d'ouverture à fermeture, ainsi que de fermeture à ouverture)

Actuellement, en France, tous ces signaux ne sont absolument pas normalisés au niveau des couleurs, de la présence de clignotements, des durées, etc.

-

Figure 1

-

Figure 2

-

Figure 3

-

Figure 4

-

Figure 5

-

Figure 6

-

Figure 6bis

Ici, le tramway de Bordeaux

Feux à décompte

Utilisé surtout en Asie (Thaïlande, Vietnam, Chine, etc.), et également dans les pays nordiques, en Arménie, en Géorgie et en Russie, un décompte en secondes peut s'afficher à proximité du feu pour indiquer le temps restant avant le changement d'état. Ce décompte est souvent de la couleur de l'état en cours et est sur deux caractères (le nombre 99 est affiché quand le temps restant est supérieur à 99 secondes).

On trouve aussi parfois cette indication sur la signalisation lumineuse mobile de chantiers routiers temporaires, notamment en France.

Gestion du trafic, sécurité et environnement

En voirie urbaine, les feux tricolores permettent de réguler et sécuriser les flux denses de véhicules rapides, à condition d'être utilisés et réglés avec pertinence.

Avantages

En imposant l'arrêt total aux usagers susceptibles de croiser leur trajectoire, les feux de circulation permettent aux usagers observant le feu vert de franchir en toute sécurité et à la vitesse maximale autorisée les intersections de voirie. Idéalement, la synchronisation adéquate des feux sur un axe de circulation permet de créer des « ondes vertes » qui facilitent la traversée rapide de zones urbaines. La réduction des cycles freinage (- arrêt) - accélération améliore le confort de conduite et réduit la consommation de carburant.

Sur des axes rapides à fort trafic, ils facilitent et sécurisent l'insertion des véhicules provenant d'axes secondaires et la traversée des piétons. Les feux tricolores peuvent également réguler l'affluence à des intersections régies par d'autres régimes de priorité. Couplés à des détecteurs de vitesse, ils peuvent forcer un ralentissement important sur un axe de transit qui traverse une petite agglomération ou un quartier, pour la tranquillité et la sécurité des riverains.

Les feux tricolores sont particulièrement adaptés à la gestion du trafic dense et rapide engendré par les véhicules motorisés sur des axes importants en agglomération. Ils sont très rarement pertinents en rase campagne ou dans les zones à trafic apaisé (zones 30, zones de rencontre), où d'autres régimes de priorité sont plus efficaces.

Inconvénients

La multiplicité des usages de la voirie (piétons, cyclistes, motorisés, transports en commun...) peut rendre le réglage et la synchronisation des feux de circulation d'un axe ou d'un quartier très complexe, et parfois insatisfaisante pour tout ou partie d'entre eux. Par exemple, une voirie urbaine sur laquelle les feux sont synchronisés en onde verte à 40 km/h est bien adaptée au trafic motorisé privé, mais porte préjudice aux autobus urbains qui ont des arrêts fréquents et aux cyclistes qui circulent moins vite.

Pour être efficace, le réglage des phases doit être adapté à la variation de la circulation, en particulier aux heures de trafic réduit où le caractère régulateur du système de feux tricolores disparaît, et l'arrêt imposé ressenti comme injustifié, en plus de parfois causer une surconsommation d'énergie. Une solution souvent retenue est d'installer des détecteurs de véhicules pour actionner certains feux au débouché de branches secondaires ou à des heures de faible trafic, ou des boutons déclencheurs pour les piétons et, éventuellement, les cyclistes. Certains feux tricolores peuvent être donc sous arrêt momentané de quelques heures au maximum en cas de circulation inactive.

Les feux de circulation sécurisent le franchissement d'une intersection à plus de 30 km/h, et des accidents graves peuvent survenir s'ils ne sont pas observés correctement. De plus, les feux en phase verte incitent les usagers à rouler en survitesse pour franchir l'intersection avant la fin de la phase verte, ce qui accroît l'insécurité des usagers plus lents (ex. cyclistes), les nuisances sonores et la consommation d'énergie.

L'emploi des feux de circulation doit donc être limité à la régulation de trafic et, sur certains axes, au confort de conduite des usagers. D'après plusieurs études, les feux de circulation seraient responsables de la moitié des files et donc de la moitié de la pollution[4], et des feux mal réglés peuvent entraîner le triplement de la consommation de carburant, donc les émissions de CO2, lorsque la circulation est encombrée ou trop peu dense[5],[6].

Autres particularités nationales

Allemagne

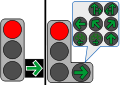

En République démocratique allemande, une flèche verte peinte placée à côté du feu rouge autorisait à tourner à droite à un croisement lorsque le feu était au rouge. Lors de la réunification allemande, ce principe qui n'existait pas auparavant dans l'Allemagne de l'Ouest a été repris à certains carrefours, mais n'est pas la règle générale. Il existe en lumineux (l'exemple de droite sur l'image) pour qu'il s'affiche à des moments précis ou en fixe (panneau sur le côté du feu ; l'exemple de gauche) pour que ce soit pour toute la durée du feu rouge.

Les feux pour piétons propres à l'Allemagne de l'Est sont représentés par un homme et une fillette.

-

Piéton

-

.jpg)

Jeune piétonne

-

Les grünpfeil.

Finlande

À Helsinki, capitale de la Finlande, les feux tricolores pour voiture passent systématiquement par le feu jaune, tant pour annoncer le passage au feu rouge qu’au feu vert. Ce qui est aussi le cas en Allemagne, en Suisse et en Hongrie.

Danemark

À Copenhague, capitale du Danemark, certains feux de signalisation pour piéton possèdent un minuteur.

France

En France, les feux de signalisation lumineux sont définis dans le Code de la route dans la section 5 (article R412-29 à R412-33). Ils sont de trois couleurs : verts, jaunes et rouges (les feux de signalisation jaunes et rouges pouvant être clignotants).

Ils sont toujours placés avant le carrefour.

Jaune clignotant : Le feu jaune clignotant est une invitation à la prudence ; le passage du véhicule est toléré, mais celui-ci doit laisser la priorité à droite.

Rouge clignotant : Le feu rouge clignotant est utilisé pour indiquer la proximité immédiate d'un danger, comme un passage à niveau, une piste d'aérodrome, un passage de tramway ou un pont mobile.

À noter qu'en France et en Belgique le feu dit « jaune » est de couleur jaune-orangé.

Les contrôleurs de carrefours à feux sont protégés dans des armoires (qui peuvent être métalliques, en matières plastiques, etc... et de diverses couleurs). Selon l'arrêté du 18 juin 2003, tous les contrôleurs de feux tricolores doivent posséder un procès verbal de conformité. Depuis 2001, tous les carrefours équipés de feux tricolores doivent respecter les nouvelles normes édictées par l'instruction interministérielle du 21/06/1991.

Dans certains villes françaises, l'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles est mise en œuvre.

Amérique du Nord

Au Canada, les feux peuvent être placés soit après le carrefour, soit au milieu, et très rarement avant.

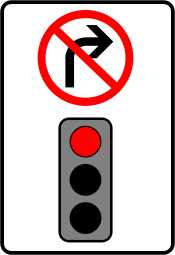

Dans la plupart des États américains et des provinces canadiennes, sauf indication, il est permis mais non obligatoire de tourner à droite au rouge, ainsi que, dans le cas où les deux routes sont à sens unique, en tournant à gauche. Seule la ville de New York l'interdit complètement sur son territoire, et la province de Québec, qui était le seul territoire où cela était interdit partout, a changé le code de la route pour le permettre à certains endroits. Les endroits interdits sont indiqués par un panneau. La Ville de Montréal, de concert avec le Ministère des Transports du Québec, l'a interdit sur toute l'île de Montréal.

Un feu vert clignotant est normalement une indication que l'on peut effectuer un virage à gauche prioritaire. Une signalisation particulière (panneau carré vert avec écritures blanches généralement) indique la fonction du vert clignotant. Lorsque celui-ci a cessé de clignoter, on peut toujours tourner à gauche, mais le trafic en sens opposé aura priorité, il faudra donc céder.

Chine

En Chine, il existe de nombreux types de feux tricolores.

Celui-ci regroupe sur un même groupe trois ensembles de feux différents (voir photo à gauche et à droite) :

- pour les automobilistes désirant aller tout droit ;

- pour les automobilistes désirant aller à gauche ;

- pour les cyclistes allant à gauche.

Il permet un gain de place et offre un aspect esthétique dans les quartiers modernes. Ce type de feux tricolores est placé après le carrefour.

Chacune des lampes de ce feu change de couleur de façon indépendante. (cf. image de gauche)

Notes et références

- ↑ (en) « Westminster Road Semaphore », sur Victoria County History, Institute of Historical Research, Université de Londres.

- ↑ « Le premier feu de signalisation électrique fête ses 101 ans ! », sur lepoint.fr, (consulté le 5 août 2015)

- ↑ Instruction interministérielle sur la signalisation routière – Feux de circulation permanents

- ↑ Touring: trop de feux de circulation en Belgique

- ↑ Enquête Touring : 3 fois plus de CO2 à cause de feux mal synchronisés

- ↑ Communiqué du 13 août 2010 repris par le JDLE (Thérèse Rosset) puis par l'APPA

Voir aussi

Articles connexes

- Signalisation Tramway

- Ampelmännchen

- Code de la route

- Signalisation ferroviaire

- Panneau de signalisation routière

- Feux de position

- Feux et signaux lumineux

Liens externes

- Section de la Convention de Vienne de 1968 relative aux signaux lumineux

- Portail de la route