Cyrène

| |||||||||||

| |||||||||||

| Coordonnées | 32° 49′ 30″ N 21° 51′ 30″ E / 32.825, 21.858332° 49′ 30″ Nord 21° 51′ 30″ Est / 32.825, 21.8583 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||

| Subdivision | Al Jabal al Akhdar | ||||||||||

| Type | Culturel | ||||||||||

| Critères | (ii) (iii) (iv) | ||||||||||

| Numéro d’identification |

190 | ||||||||||

| Zone géographique | États arabes ** | ||||||||||

| Année d’inscription | 1982 (6e session) | ||||||||||

| | |||||||||||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification géographique UNESCO | |||||||||||

| modifier | |||||||||||

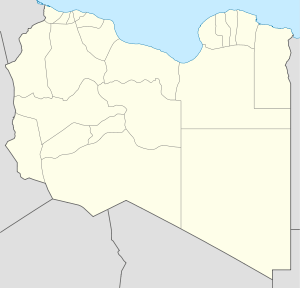

Localisation du site archéologique de Cyrène en Libye. |

Cyrène, l'ancienne ville grecque (en Libye actuelle), est la plus ancienne et la plus importante des cinq colonies grecques dans la région et lui donne son nom de Cyrénaïque, qui est encore utilisé aujourd'hui. Ancien évêché, elle se situe dans la vallée de Djebel Akhdar.

Histoire

Cyrène est fondée par des Grecs venus, vers 644 av. J.-C.[1], de Théra (Santorin), sur les conseils de l'oracle de Delphes[2], conduits par Aristote (ou Battos Ier). Après plusieurs essais infructueux, ils s'installent en un lieu aux terres riches « où le ciel est percé » (signe de pluies abondantes).

La dynastie royale des Battiades règne de Battos Ier jusqu'à l'assassinat d'Arcésilas IV en −440 et l'établissement de la démocratie. La fondation de la ville est racontée dans le Livre IV des Histoires d'Hérodote. La Cyrénaïque devient une partie de l'empire des Ptolémées (vers 321 av. J.-C.) depuis Alexandrie puis de l'Empire romain en 96 av. J.-C..

Dotée d'une constitution démocratique, Cyrène fut, avec son port Apollonia, une ville phare de l'Antiquité pendant mille ans.

La ville est le lieu de naissance de savants comme Ératosthène, de poètes comme Callimaque, de philosophes comme Carnéade, Arété et surtout Aristippe de Cyrène, fondateur de l'École hédoniste dite des Cyrénaïques.

Les habitants de Cyrène à l'époque de Sylla (vers −85) sont divisés en quatre classes : citoyens, fermiers, étrangers résidents et les Juifs, qui constituent une minorité agitée. Lucullus est envoyé par Sylla pour mettre fin aux troubles des Juifs en Cyrénaïque. En -74, Cyrène devient une province romaine et les Juifs, qui avaient disposé d'une égalité des droits sous les Ptolémées, sont dès lors opprimés par la population grecque. Ils se révoltent une première fois en 88. En 117, sous Trajan, les Juifs de Cyrène se soulèvent en même temps que leurs coreligionnaires d'Égypte et de Chypre. La révolte est réprimée par Quintus Marcius Turbo. On compte plus de 200 000 morts selon Dion Cassius, LXVIII, 32. La Libye est tellement dépeuplée qu'on installe de nouveaux colons selon Eusèbe de Césarée. Quant à la population d'origine juive, elle disparaît presque totalement. On ne relève en effet à Cyrène que quelques inscriptions juives très isolées jusqu'à la fin de l'Antiquité après cette révolte.

La principale exportation de Cyrène à travers son histoire, l'herbe médicinale silphium (ou silphion), que les Grecs considéraient comme panacée[3], est représentée sur les monnaies de Cyrène jusqu'à sa disparition complète et tardive. Bien que souffrant de la concurrence de Carthage puis d'Alexandrie, Cyrène demeure un centre urbain important avec son port d'Apollonia (Marsa Susa) jusqu'au tremblement de terre de 365. Ammien Marcellin la décrit au IVe siècle comme une ville déserte. L'évêque Synésios de Cyrène la décrit au siècle suivant comme une vaste ruine à la merci des nomades.

Cyrène est mentionnée dans le deuxième Livre des Macchabées, que son auteur dit avoir abrégé à partir d'un livre en cinq volumes, dû à un Juif hellénistique nommé Jason de Cyrène. Cyrène est aussi mentionnée dans les Évangiles. Simon de Cyrène porte la croix pendant la Passion[4]. Voir aussi les Actes des Apôtres[5].

Éléments du site archéologique

Cyrène est aujourd'hui un site archéologique près du village de Shahat. Il abrite le Temple d'Apollon qui fut construit dès le VIIe siècle av. J.-C.. Parmi les structures anciennes, on compte aussi un temple de Déméter et un temple encore en partie enfoui de Zeus qui fut intentionnellement détruit lors de la révolte juive de 117. Dans le temple de Zeus, envahi par les chevaux et les vaches des élevages voisins, l'archéologue Abdul Rahim Sharif veille sur les vestiges ouverts à tous les vents. À l'en croire, Kadhafi n'aimait pas Cyrène, restauré sur ordre de Mussolini. Le Duce y voyait un symbole de cet « Imperium Romanum » qu'il s'était juré de ressusciter en dominant la Libye. « Kadhafi considérait les antiquités comme des symboles de l'impérialisme italien, explique le chercheur. Sous son règne, l'histoire de l'Antiquité n'était pas enseignée aux écoliers. Jamais il n'est venu visiter le site. Sans l'UNESCO, qui l'a classé au patrimoine mondial en 1982, il l'aurait probablement détruit. »[réf. nécessaire]

Une grande nécropole de près de 10 km2 se trouve entre Cyrène et son ancien port d'Apollonia. Cette nécropole est l'une des plus importantes de l'Antiquité. Elle a été utilisée du VIe siècle av. J.-C. jusqu'au IVe siècle.

La nécropole

La vaste étendue qui entoure le centre urbain antique est marquée par la présence de milliers de tombes composant l'une des plus vastes nécropoles du monde méditerranéen antique[6]; elle s'étend vers le nord jusqu'à rejoindre le port, Apollonia, qui possède sa propre nécropole. Elle fut fut étudiée et explorée à plusieurs reprises par les Français (Pacho, Vattier de Bourville), les Américains (Norton, Burton-Brown), les Britanniques (Smith et Porcher, Rowe) et les Italiens[7], jamais intégralement. Menacée par l'expansion urbaine de Shahat, et malgré son classement par l'Unesco, la nécropole offre pourtant une très grande diversité typologique et stylistique en termes d'architecture funéraire: tombeaux excavés, maçonnés, tholos, sarcophages en plein air... De plus, une partie des tombes étaient accompagnées à l'époque grecque, de la fin du VIe siècle au Ier siècle av. J.-C. d'originales sculptures funéraires représentant la partie supérieure de corps féminins, dont certaines ont la particularité d'être "aprosopes", le visage n'étant volontairement pas sculpté[8]. La majorité est simplement voilée, bien que parfois ce voile recouvre une partie du visage et dans de très rare cas la totalité de celui-ci. Diversement présentées, certaines sont accompagnées de bases inscrites portant probablement le nom du défunt qu'elles accompagnaient. L'interprétation de telles œuvres est encore sujette à caution quant à savoir s'il s'agit d'une représentation d'une divinité formelle ou informelle, du défunt ou de son âme. À l'époque romaine, la pratique du portrait individuel l'emporte, parfois installé dans des niches façade des tombes[9]

Notes

- ↑ Maurice Sartre, Histoires grecques, Éd. Points, 2009.

- ↑ Sur la fondation de Cyrène, voir Pindare, 4e Pythique, vers 6 et suivants.

- ↑ Pline l'Ancien, L'Histoire naturelle, Livre XIX, 15 ; J.L.Tatman, (October 2000) Silphium, Silver and Strife : A History of Kyrenaika and Its Coinage Celator 14 (10): 6-24

- ↑ Marc 15:21.

- ↑ 6:9; 11:20; 13:1

- ↑ François Chamoux, Cyrène sous la monarchie des Battiades, Paris,‎

- ↑ (en) J.-C. Thorn, The Necropole of Cyrène: Two Hundred Years of Exploration, Rome, L'Erma di Breitschneider,‎

- ↑ (it) Luigi Beschi, « Divinità funerarie cirenaiche », Annuario della scuola archeologica di Atene e delle Missione italiani in Oriente, no 47-48,‎ , p. 133-341

- ↑ (it) Luigi Beschi, "Un supplemento «cretese» ai ritratti funerari della Cirenaica", in Cirene e la Grecia, cit., pp. 285-397, Rome, L'Erma di Breitschneider,‎

Voir aussi

Simon de Cyrène

Bibliographie

- Robert Polidori, Antonino Di Vita, Ginette Di Vita-Evrard, Lidiano Bacchielli, La Libye antique, Éditions Mengès, 1998 (ISBN 2-8562-0400-7)

Articles connexes

- Histoire de la Libye

- Libye antique

- Numides

- civilisation carthaginoise

- Afrique romaine

- Tripolitaine

- Leptis Magna

- Oea (cité antique)

- Sabratha

- Cyrénaïque

- Cyrénaïque antique

Liens externes

- (en) Documents of the Founding of Cyrene, c. 630 BCE

- Cyrène et la Cyrénaïque grecques, aux époques archaïque et classique par Jean-Jacques Maffre, Professeur de civilisation grecque à l’université de Paris IV-Sorbonne.

- Portail de la Grèce antique

- Portail de l’archéologie

- Portail du patrimoine mondial

- Portail de la Libye