Gaz à effet de serre

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et contribuant à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine du récent réchauffement climatique.

Un gaz ne peut absorber les rayonnements infrarouges qu'à partir de trois atomes par molécule, ou à partir de deux si ce sont deux atomes différents.

Les principaux gaz à effet de serre qui existent naturellement dans l'atmosphère sont[G 1] :

- la vapeur d'eau (H2O) ;

- le dioxyde de carbone (CO2) ;

- le méthane (CH4) ;

- le protoxyde d'azote (N2O) ;

- l'ozone (O3).

Les gaz à effet de serre industriels comprennent aussi des hydrocarbures halogénés comme :

- les hydrochlorofluorocarbures, comme le HCFC-22 (un fréon) ;

- les chlorofluorocarbures (CFC) ;

- le tétrafluorométhane (CF4) ;

- l'hexafluorure de soufre (SF6).

Notes :

- L'eau (sous forme de vapeurs ou de nuages) est à l'origine de 72 %, soit près de trois quarts de l'effet de serre total[1].

- Le dioxyde de carbone est le principal (en quantité) gaz à effet de serre produit par l'activité humaine, 74 % du total (tous modes d'émissions réunis)[1].

Le mécanisme de l'effet de serre

Sous l'effet des gaz à effet de serre, l'atmosphère terrestre se comporte en partie comme la vitre d'une serre, laissant entrer une grosse partie du rayonnement solaire, mais retenant le rayonnement infrarouge réémis[2]. Mais dans une serre il y a, en plus, l'absence de convection qui accentue l'échauffement de l'air.

La transparence de l'atmosphère (dans l'ordre du spectre visible) permet au rayonnement solaire d'atteindre le sol. L'énergie ainsi apportée s'y transforme en chaleur. Comme tout corps chaud, la surface de la Terre rayonne sa chaleur. Mais les GES et les nuages sont opaques aux rayons infrarouges émis par la Terre. En absorbant ces rayonnements, ils emprisonnent l'énergie thermique près de la surface du globe, où elle réchauffe l'atmosphère basse. Les nuages qui sont des particules de glace (ou d'eau liquide) réfléchissent le rayonnement solaire vers l'espace et le rayonnement terrestre vers elle. Les nuages ont un effet sur le climat encore mal connu au début du XXIe siècle car ils atténuent le rayonnement infrarouge reçu à la surface de la Terre ; mais ils participent à la réflexion vers la Terre du rayonnement infrarouge.

L'effet de serre, principalement dû à la vapeur d'eau[3] (0,3 % en volume, 55 % de l'effet de serre) et aux nuages (17 % de l'effet de serre) soit environ 72 % pour H2O, les 28 % restant étant pour l'essentiel le fait du CO2[1], porte la température moyenne à la surface de la Terre de −18 °C (ce qu'elle serait en son absence) à +15 °C.

Selon Sandrine Anquetin, directrice de recherche CNRS au Laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et environnement(LTHE) de Grenoble, les scientifiques observent et anticipent une intensification du cycle hydrologique. L’augmentation de la température globale moyenne conduira à une augmentation de l’évaporation de l’eau, et donc à davantage d’humidité dans l’atmosphère. Plus l’atmosphère se réchauffe, plus elle est capable de stocker et de transporter l’humidité. L’intensification du cycle de l’eau est scientifiquement avérée à l’échelle globale. Il convient désormais de comprendre et d’anticiper sa déclinaison à l’échelle régionale[4].

Émissions dues aux activités humaines

Les concentrations en gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre augmentent depuis le XIXe siècle[5] pour des raisons essentiellement anthropiques avec un nouveau record en 2012 selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM)[6]. L'accroissement des principaux gaz à effet de serre est essentiellement dû à certaines activités humaines[6] dont :

- l'utilisation massive de combustibles fossiles : les combustibles fossiles sont principalement le charbon, les produits pétroliers et le gaz naturel. En quelques dizaines d'années, des quantités importantes de dioxyde de carbone sont rejetées dans l'atmosphère, provenant du carbone accumulé dans le sous-sol depuis le Paléozoïque. L'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui en résulte, peut être un facteur de réchauffement climatique. En 2007, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indique que les activités humaines sont responsables du changement climatique[G 2] avec un degré de confiance très élevé (= probabilité d'environ 90 %[G 3]).

- la déforestation : une forêt mature est un réservoir important de carbone. La disparition de surfaces toujours plus grandes de forêt au profit de cultures ou de pâturages (emmagasinant une quantité moindre de matière organique), a pour effet d'augmenter les rejets de CO2 dans l'atmosphère, surtout quand la déforestation se fait par brûlis. En effet, la pousse de jeunes arbres ne peut plus absorber autant de carbone qu'en génère la dégradation des arbres morts ou brûlés remplacés par des cultures industrielles ou des pâturages.

- l'agriculture, l'élevage et enfin l'artificialisation des sols (urbanisation): les sols sont en effet des réservoirs majeurs de carbone, lequel peut être dissous, de façon variable selon l'usage du sol, en CO2. En France, l'ADEME estime ainsi que “Les terres agricoles et la forêt occupent plus de 80 % du territoire national et séquestrent actuellement 4 à 5 GtC (soit entre 15 et 18 Gt CO2) dont plus des deux tiers dans les sols. Toute variation positive ou négative de ce stock influe sur les émissions nationales de gaz à effet de serre (GES), estimées à 0,5 Gt CO2eq/an (valeur 2011)[7].” Selon certaines études, l'agriculture et la déforestation sont, à elles seules, responsables de la plus grande part des émissions de CO2 depuis le XIXe siècle [8]. Pour cette raison, une décision du Conseil européen de 2013 préconise la prise en compte des changements d'affectation des sols et de leur utilisation dans le calcul des émissions de CO2 (sous le nom de règles UTCATF, pour activités liées à l'Utilisation des Terres, au Changement d'Affectation des Terres et à la Foresterie[9]).

- l'utilisation des chlorofluorocarbones (CFC), puis des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), dans les systèmes de réfrigération et de climatisation (réglementée par le protocole de Montréal) conduit aussi à des rejets préoccupants. Par exemple, le HCFC le plus communément utilisé, le monochlorodifluorométhane ou HCFC-22 a un PRG (potentiel de réchauffement global) 1800 fois plus élevé que le CO2[10].

- les émissions de protoxyde d'azote : en augmentation constante[6], elles sont en grande partie issues de l'agriculture industrielle et des moteurs à combustion.

- les émissions de méthane : son augmentation dans l'air tendait à se stabiliser en 2005-2007, mais est à nouveau en forte hausse dans l'atmosphère avec un record en 2012 (1,819 ppm, soit + 260 % par rapport au niveau préindustriel)[6], surtout à partir des zones tropicales.

- les émissions d'ozone : contrairement au méthane et au protoxyde d'azote, elles ne sont pas prises en compte dans le protocole de Kyoto en raison de difficultés pratiques bien qu'elles influencent aussi le climat[1]. Il faut signaler que l'ozone stratosphérique joue un rôle essentiel de protection (filtre) contre les rayonnements ultraviolets.

- les rejets de méthane[n 1] non naturels sont dus principalement aux ruminants et aux surfaces inondées telles les rizières. On peut imputer à l'augmentation du cheptel de bovidés[11] comme aux égouts et décharges, une augmentation des émissions de méthane. En effet, une partie notable des GES proviennent de l'industrie de la viande, dont 14,5% provient des flatulences (méthane) émises par les bovins[réf. souhaitée]. Or, ces gaz, même s'ils se dégradent assez rapidement en CO2, présentent un forçage radiatif supérieur et donc un potentiel de réchauffement global accru. Inversement, quand le méthane produit peut être valorisé, il constitue un combustible propre et renouvelable.

Le protocole de Kyoto, qui s'était donné comme objectif de stabiliser puis de réduire les émissions de GES afin de limiter le réchauffement climatique[12], n'a pas tenu ses objectifs.

Émissions naturelles

- Le volcanisme, la respiration : sources de CO2.

- Les rejets de méthane naturels par les hommes et la plupart des animaux, (les flatulences).

- Les surfaces inondées (estuaires, marais) produisent du méthane naturel en lieu et place du CO2.

Le potentiel de réchauffement global

| gaz à effet de serre | formule | concentration préindustrielle[T 1] |

concentration actuelle[n 2] |

durée de séjour (ans)[T 2] |

PRG à 100 ans[T 2] |

|---|---|---|---|---|---|

| vapeur d'eau | H2O | 3 ‰ | 3 ‰ | ~0,02 (1-2 semaines) | ns |

| dioxyde de carbone | CO2 | 280 ppm | 396 ppm[13] | 100[1] | 1 |

| méthane | CH4 | 0,6 à 0,7 ppm | 1,8 ppm | 12[n 3] | 25 |

| protoxyde d'azote | N2O | 0,270 ppm | 0,327 ppm[14] | 114 | 298 |

| dichlorodifluorométhane (CFC-12) | CCl2F2 | 0 | 0,52 ppb | 100 | 10 900 |

| chlorodifluorométhane (HCFC-22) | CHClF2 | 0 | 0,105 ppb | 12 | 1 810 |

| tétrafluorométhane[n 4] | CF4 | 0 | 0,070 ppb | 50 000 | 7 390 |

| hexafluorure de soufre | SF6 | 0 | 0,008 ppb | 3 200 | 22 800 |

Chaque GES a un effet différent sur le réchauffement global. Par exemple, sur une période de 100 ans, un kilogramme de méthane a un impact sur l'effet de serre 25 fois plus fort qu'un kilogramme de CO2[15]. Alors pour comparer les émissions de chaque gaz, en fonction de leur impact sur les changements climatiques on préfère utiliser des unités communes : l'équivalent CO2 ou bien l'équivalent carbone, plutôt que de mesurer les émissions de chaque gaz.

L'équivalent CO2 est aussi appelé potentiel de réchauffement global (PRG). Il vaut 1 pour le dioxyde de carbone qui sert de référence. Le potentiel de réchauffement global d'un gaz est la masse de CO2 qui produirait un impact équivalent sur l'effet de serre. Par exemple, le méthane a un PRG de 25, ce qui signifie qu'il a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au dioxyde de carbone[15].

Il n'y a pas de PRG pour la vapeur d'eau : la vapeur d'eau en excès réside moins de 2 semaines dans l'atmosphère, dont elle est éliminée par précipitation. Sa contribution au réchauffement sur 100 ans est négligeable.

Pour l'équivalent carbone, on part du fait qu'1 kg de CO2 contient 0,2727 kg de carbone. L'émission d'1 kg de CO2 vaut donc 0,2727 kg d'équivalent carbone. Pour les autres gaz, l'équivalent carbone vaut :

- équivalent carbone = PRG x 0,2727

On peut noter que la combustion d'une tonne de carbone correspond bien à l'émission d'une tonne équivalent carbone de CO2, car le rapport est de 1:1 (il y a un atome de carbone C dans une molécule de CO2).

Cette unité de mesure, utile pour comparer les émissions produites, est utilisée dans la suite de cet article.

Durée de séjour

Hormis la vapeur d'eau, qui est évacuée en quelques jours[réf. nécessaire], les gaz à effet de serre mettent très longtemps à s'éliminer de l'atmosphère. Étant donné la complexité du système atmosphérique, il est difficile de préciser la durée exacte de leur séjour[n 5]. Ils peuvent être évacués de plusieurs manières :

- par une réaction chimique intervenant dans l'atmosphère : le méthane, par exemple, réagit avec les radicaux hydroxyle naturellement présents dans l'atmosphère pour créer du CO2.

- par une réaction chimique intervenant à l'interface entre l'atmosphère et la surface du globe : le CO2 est réduit par photosynthèse par les végétaux ou est dissous dans les océans pour former des ions bicarbonate et carbonate (le CO2 est chimiquement stable dans l'atmosphère).

- par des rayonnements : par exemple, les rayonnements électromagnétiques émis par le soleil et les rayonnements cosmiques « brisent » les molécules dans les couches supérieures de l'atmosphère. Une partie des hydrocarbure halogénés disparaissent de cette manière (ils sont généralement chimiquement inertes, donc stables lorsque introduits et mélangés dans l'atmosphère).

Voici quelques estimations de la durée de séjour des gaz, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que leur concentration diminue de moitié.

| gaz à effet de serre | formule | durée de séjour (ans) |

PRG à 100 ans |

|---|---|---|---|

| vapeur d'eau | H2O | qq jours | ns |

| dioxyde de carbone | CO2 | 100[1] | 1 |

| méthane | CH4 | 12 | 25 |

| protoxyde d'azote | N2O | 114 | 298 |

| dichlorodifluorométhane (CFC-12) | CCl2F2 | 100 | 10 900 |

| chlorodifluorométhane (HCFC-22) | CHClF2 | 12 | 1 810 |

| tétrafluorométhane[n 4] | CF4 | 50 000 | 7 390 |

| hexafluorure de soufre | SF6 | 3 200 | 22 800 |

Le PRG précis de l'eau n'est pas calculable en raison du lien direct entre la concentration de vapeur d'eau dans l'air et la température de l'air.

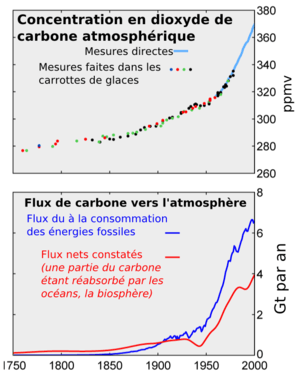

Évolution des concentrations mondiales de GES

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) annonçait le que les concentrations mondiales de gaz à effet de serre avaient atteint de nouveaux records en 2013[16] :

- La teneur moyenne de l'atmosphère en CO2 était de 396,0 parties par million (ppm), soit 2,9 ppm de plus qu'en 2012 ; cette hausse est la plus forte augmentation interannuelle de la période 1984-2013 ; le seuil symbolique de 400 ppm devrait être dépassé par la teneur moyenne mondiale en 2015 ou 2016 ; la teneur de 2012 représente 142 % du niveau préindustriel (278 ppm en 1750).

- Le méthane (CH4), 2e GES persistant par son abondance, dont 60 % des émissions sont d'origine humaine, a atteint un nouveau record en 2013 à 1824 parties par milliard, soit 253 % du niveau préindustriel ; après une période de stabilisation, sa teneur augmente à nouveau depuis 2007.

- Le protoxyde d'azote (N2O) a atteint 325,9 ppb, soit 0,8 ppb de plus qu’en 2012, et 121 % du niveau préindustriel.

- Globalement, le forçage radiatif de l'atmosphère par les gaz à effet de serre s'est accru de 34 % entre 1990 et 2013 ; le dioxyde de carbone est responsable de 80 % de cette progression.

- L'océan absorbe le quart des émissions anthropiques de CO2, limitant l'accroissement du CO2 atmosphérique causé par l'exploitation des combustibles fossiles ; mais l'absorption de quantités accrues de ce gaz (4 kg par jour et par personne) par les mers modifie le cycle des carbonates marins et entraîne une acidification de l'eau de mer ; le rythme actuel d'acidification des océans semble sans précédent depuis au moins 300 millions d'années ; cette acidification a une influence néfaste sur la calcification chez beaucoup d'organismes marins et tend à réduire leur taux de survie, altérer leurs fonctions physiologiques et diminue la biodiversité.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a annoncé le 26 mai 2014 qu'en avril, pour la première fois, les concentrations mensuelles de CO2 dans l'atmosphère ont dépassé le seuil symbolique de 400 parties par million (ppm) dans tout l'hémisphère Nord ; dans l'hémisphère Sud, les concentrations sont de 393 à 396 ppm, du fait de la moindre densité de population et d'activité économique ; la moyenne mondiale à l'époque préindustrielle était de 278 ppm[17].

Statistiques d'émissions

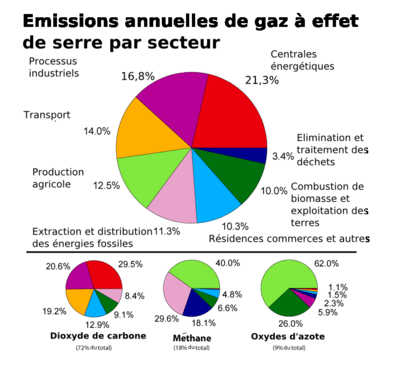

Émissions globales de gaz à effet de serre

Statistiques mondiales

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques fournit sur son site internet[18] de nombreuses données sur les émissions des pays parties à ladite convention :

| Pays | 1990 hors UTCF |

2011 hors UTCF |

% var. hors UTCF |

1990 avec UTCF |

2011 avec UTCF |

% var. avec UTCF |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | 188,4 | 422,4 | +124,2 | 173,1 | 378,8 | +118,9 |

| | 417,7 | 552,3 | +32,2 | 524,0 | 511,9 | -2,3 |

| | 282,8 | 350,5 | +23,9 | 263,7 | 321,4 | +21,9 |

| | 591,1 | 701,8 | +18,7 | 529,5 | 789,1 | +49,0 |

| | 6169,6 | 6665,7 | +8,0 | 5388,7 | 5797,3 | +7,6 |

| | 1266,7 | 1307,7 | +3,2 | 1197,1 | 1232,3 | +2,9 |

| | 53,0 | 50,2 | -5,4 | 49,9 | 46,8 | -6,3 |

| | 519,0 | 488,8 | -5,8 | 506,8 | 458,2 | -9,6 |

| | 211,8 | 194,4 | -8,2 | 214,8 | 197,6 | -8,0 |

| | 559,5 | 491,5 | -12,2 | 536,7 | 446,9 | -16,7 |

| | 143,1 | 120,2 | -16,0 | 142,2 | 118,9 | -16,4 |

| | 5574,4 | 4550,2 | -18,4 | 5319,5 | 4260,1 | -19,9 |

| | 1250,3 | 916,5 | -26,7 | 1214,5 | 925,8 | -23,8 |

| | 770,8 | 556,5 | -27,8 | 774,8 | 553,1 | -28,6 |

| | 457,0 | 399,4 | -12,6 | 440,7 | 377,5 | -14,3 |

| | 3351,9 | 2320,8 | -30,8 | 3436,5 | 1692,24 | -50,8 |

| | 244,4 | 123,4 | -49,5 | 217,0 | 98,1 | -54,8 |

| | 929,9 | 401,6 | -56,8 | 860,2 | 394,3 | -54,2 |

| * UTCF = Utilisation des Terres, leur Changement (exemple : déforestation) et la Forêt (en anglais : LULUCF). | ||||||

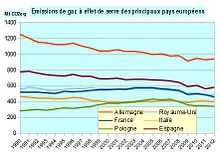

Statistiques européennes

Source données : Agence européenne de l'environnement[21].

L'Agence européenne de l'environnement publie des statistiques destinées au suivi des engagements du Protocole de Kyoto :

| Pays | 1990[I 1] | 2000[I 1] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | % 2012 | par tête en 2012 |

| Total EU-27 | 5 574 | 5 066 | 4 952 | 4 593 | 4 705 | 4 550 | 4 536 | 100 % | 8,9 |

| Total EU-15[E 1] | 4 254 | 4 138 | 3 989 | 3 710 | 3 790 | 3 631 | 3 615 | 79,7 % | 9,0 |

| | 1 250 | 1 041 | 975 | 911 | 943 | 916 | 931 | 20,5 % | 11,3 |

| | 143 | 146 | 137 | 124 | 132 | 120 | 121 | 2,7 % | 10,6 |

| | 196 | 146 | 142 | 133 | 137 | 133 | 128 | 2,8 % | 12,2 |

| | 283 | 379 | 399 | 363 | 349 | 350 | 346 | 7,6 % | 7,5 |

| | 556 | 559 | 531 | 508 | 514 | 485 | 485 | 10,7 % | 7,5 |

| | 519 | 551 | 541 | 491 | 500 | 489 | 465 | 10,3 % | 7,6 |

| | 212 | 213 | 203 | 198 | 209 | 194 | 193 | 4,3 % | 11,7 |

| | 457 | 385 | 400 | 381 | 402 | 399 | 377 | 8,3 % | 10,0 |

| | 244 | 134 | 140 | 120 | 117 | 123 | 121 | 2,7 % | 5,6 |

| | 767 | 674 | 630 | 577 | 594 | 553 | 568 | 12,5 % | 9,0 |

| émissions par tête : en tonnes CO2-eq par habitant Source : Agence européenne de l'environnement 2012 : chiffres provisoires EU-28[22]. | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Remarques :

- Les pays aux émissions de gaz à effet de serre les plus élevées par habitant utilisent des sources d'énergie à fortes émissions (en particulier pour la production d'électricité)

- Lignite : Allemagne, République tchèque

- Irlande (12,6 tCO2-eq/hab)

- Schiste bitumineux : Estonie (15,7 tCO2-eq/hab)

- Charbon : Pologne.

- La Belgique a des émissions particulièrement élevées du fait de la part importante de l'industrie dans son économie : les émissions de GES de son industrie (process) représentent 9,6 % de ses émissions (7,3 % en moyenne EU-27) et ses émissions liées à l'énergie 80,9 % (79,4 % moyenne UE-27). Ce facteur joue aussi dans le cas de l'Allemagne.

- Les Pays-Bas ont des émissions de méthane particulièrement élevées (8,9 % du total UE-27[22]), contre 4,3 % pour l'ensemble des émissions ; cela provient surtout de leurs gisements de gaz naturel (Groningue) qui en 2012 ont produit 76 Mds m³ et exporté 57 Mds m³[23].

| Pays | 1990 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | % 2012 |

| CO2* | 4 407 | 4 112 | 4 101 | 3 770 | 3 891 | 3 743 | ||

| CO2 net** | 4 143 | 3 822 | 3 790 | 3 449 | 3 595 | 3 445 | 3 723 | 82,1 % |

| CH4 | 596 | 480 | 409 | 400 | 397 | 389 | 383 | 8,5 % |

| N2O | 522 | 417 | 367 | 346 | 336 | 335 | 334 | 7,4 % |

| HFC | 28 | 47 | 72 | 76 | 80 | 81 | 85 | 1,9 % |

| PFC | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,2 | 0,07 % |

| SF6 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6,3 | 0,14 % |

| Total EU-27 net* | 5 320 | 4 786 | 4 650 | 4 280 | 4 417 | 4 260 | ||

| Total EU-27 brut** | 5 584 | 5 076 | 4 961 | 4 602 | 4 714 | 4 558 | ||

| Total EU-27 hors UTCF | 5 574 | 5 066 | 4 952 | 4 593 | 4 705 | 4 550 | 4 536 | 100 % |

| * émissions brutes de CO2 (hors UTCF : Utilisation des Terres, leur Changement (ex.: déforestation) et la Forêt) ** émissions nettes de CO2 (émissions moins éliminations) HFC = hydrofluorocarbones ; PFC = perfluorocarbones Source : Agence européenne de l'environnement ; 2012 : chiffres provisoires EU-28[22]. | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | 1990 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | % 2012 |

| Énergie | 4 297 | 3 981 | 3 936 | 3 659 | 3 763 | 3 614 | 3 600 | 79,4 % |

| Process industriels | 458 | 390 | 388 | 323 | 335 | 332 | 329 | 7,3 % |

| Solvants & al* | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 0,2 % |

| Agriculture | 600 | 505 | 474 | 463 | 460 | 461 | 465 | 10,2 % |

| UTCF** | -255 | -280 | -303 | -313 | -288 | -290 | nd | |

| Déchets | 204 | 177 | 142 | 139 | 137 | 133 | 132 | 2,9 % |

| Total EU-27 net*** | 5 320 | 4 786 | 4 650 | 4 280 | 4 417 | 4 260 | ||

| Total EU-27 hors UTCF | 5 574 | 5 066 | 4 952 | 4 593 | 4 705 | 4 550 | 4 536 | 100 % |

| * Solvants et autres utilisations de produits ** UTCF = Utilisation des Terres, leur Changement (ex.: déforestation) et la Forêt) *** émissions nettes de CO2 (émissions moins éliminations) Source : Agence européenne de l'environnement ; 2012 : chiffres provisoires EU-28[22]. | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Émissions de CO2 dans le monde

| source de carbone | masse de carbone émise par an |

puits de carbone | masse de carbone absorbée par an |

|---|---|---|---|

| carbone fossile | env. 5 Gt/an | absorption par les océans | 2,5 Gt/an |

| déforestation | 2 Gt/an | reforestation | |

| autres dégradations de matière organique | env. 110 Gt/an | photosynthèse | env. 110 Gt/an |

- N.B. la biosphère représente 540 à 610 Gt de carbone ; le sol en retient de 1500 à 1600 Gt ; les océans en séquestrent 38000 à 40000Gt, la lithosphère de 66 000 à 100 000Gt.

Les émissions de CO2 dans le monde ont augmenté de 33,4 % entre 1990 et 2006. Entre 2005 et 2006, elles ont augmenté de 3,2 %.

La situation est très contrastée selon les zones géographiques. En 2006, les deux pays plus gros émetteurs de CO2 étaient les États-Unis (20,3 % des émissions mondiales), suivis de très près par la Chine (20,2 %). Toutefois, étant donné le fort taux d'augmentation annuel de la Chine, celle-ci est devenue depuis 2006 le plus gros émetteur mondial de CO2. Dans l'Union européenne, la France est l'un des plus faibles émetteurs, par rapport à sa population, ce qui est dû à une très forte proportion de production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique.

Il y a une forte disparité dans les taux d'augmentation des émissions entre 1990 et 2006 selon les zones géographiques dans le monde. La plus forte augmentation est au Moyen-Orient, avec un taux de + 119,6 %. Puis c'est l'Extrême-Orient avec + 108,6 %, mais il faut distinguer dans cet ensemble la Chine qui a une augmentation de + 151,7 %, et l'Inde de + 112,1 %. L'Amérique latine a vu ses émissions progresser de + 61,2 %, et l'Afrique de + 55,5 %, mais leurs émissions sont encore relativement faibles en valeur absolue (3,5 % du total mondial pour l'Amérique latine, et 3,1 % pour l'Afrique). L'Océanie a vu ses émissions progresser de + 53,4 %. L'Amérique du Nord a vu ses émissions progresser de + 19 %. La seule zone géographique qui a vu ses émissions baisser est l'Europe et l'ex-URSS avec - 14,8 %, chiffre dû surtout à la Russie et à l'Europe de l'Est, L'union européenne à 15 ayant augmenté de + 5,4 %.

Les émissions de la France étaient de 6,2 tonnes de CO2 par habitant en 2002, ce qui la plaçait en 50e position dans le monde, comme l'un des pays développés avec les plus faibles émissions par habitant[n 6], alors que les États-Unis avaient des émissions de 20,1 tonnes de CO2 par habitant, ce qui les plaçait en 7e position dans le monde[n 7].

| En millions de tonnes de CO2[n 8] | 1990 | % 1990 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | % 2010 | % var. 2010/1990 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Amérique du Nord | 5566 | 26,5 | 6743 | 6654 | 6780 | 6110 | 6322 | 20,8 | +13,6 |

| |

433 | 2,1 | 556 | 538 | 573 | 525 | 537 | 1,8 | +24,0 |

| |

4869 | 23,2 | 5785 | 5697 | 5769 | 5185 | 5369 | 17,7 | +10,3 |

| Amérique latine | 609 | 2,9 | 932 | 978 | 1016 | 1058 | 1135 | 3,7 | +86,3 |

| Europe et ex-URSS | 7945 | 37,8 | 6654 | 6768 | 6747 | 6246 | 6466 | 21,3 | -18,6 |

| |

4050 | 19,3 | 3979 | 3988 | 3926 | 3571 | 3660 | 12,1 | -9,6 |

| dont : ex-Union européenne à 15 | 3081 | 14,7 | 3270 | 3264 | 3200 | 2912 | 2972 | 9,8 | +3,6 |

| |

950 | 4,5 | 811 | 823 | 798 | 747 | 762 | 2,5 | -19,8 |

| |

205 | 1,0 | 339 | 332 | 345 | 282 | 268 | 0,9 | +30,7 |

| |

352 | 1,7 | 387 | 378 | 369 | 351 | 358 | 1,2 | +1,6 |

| |

397 | 1,9 | 454 | 455 | 438 | 389 | 398 | 1,3 | +0,3 |

| |

549 | 2,6 | 535 | 536 | 523 | 466 | 484 | 1,6 | -12,0 |

| 12 nouveaux états membres | 969 | 4,6 | 709 | 724 | 726 | 659 | 688 | 2,3 | -29,0 |

| |

2179 | 10,4 | 1531 | 1587 | 1587 | 1520 | 1581 | 5,2 | -27,4 |

| Afrique | 544 | 2,6 | 832 | 847 | 882 | 931 | 930 | 3,1 | +70,8 |

| Moyen-Orient | 591 | 2,8 | 1227 | 1309 | 1389 | 1547 | 1616 | 5,3 | +173,5 |

| Extrême-Orient | 4861 | 23,1 | 9395 | 10063 | 10695 | 11622 | 12348 | 40,7 | +154,0 |

| dont : |

2289 | 10,9 | 5101 | 5645 | 6071 | 6858 | 7311 | 24,1 | +219,4 |

| |

229 | 1,1 | 469 | 477 | 489 | 515 | 563 | 1,9 | +145,6 |

| |

582 | 2,8 | 1161 | 1244 | 1324 | 1564 | 1626 | 5,4 | +179,2 |

| |

1064 | 5,1 | 1228 | 1202 | 1236 | 1096 | 1143 | 3,8 | +7,4 |

| Océanie | 283 | 1,3 | 423 | 428 | 432 | 415 | 414 | 1,4 | +46,2 |

| Soutes internationales | 618 | 2,9 | 940 | 980 | ? | 1027 | 1095 | 3,6 | +77,1 |

| Monde | 21019 | 100,0 | 27146 | 28003 | ? | 28955 | 30326 | 100,0 | +44,3 |

L'étude du Global carbon project[25], publiée le 21 septembre 2014, avant le sommet de l'ONU sur le climat, annonce que les émissions de CO2 devraient atteindre 37 milliards de tonnes en 2014 et 43,2 Mds tonnes en 2019 ; en 2013, elles avaient progressé de 2,3 % pour atteindre 36,1 Mds tonnes. En 2013, un Chinois émet désormais davantage qu'un Européen, avec 7,2 tonnes de CO2 par tête contre 6,8 tonnes par tête dans l'Union européenne, mais un Américain émet 16,4 tonnes de CO2 ; la progression de ces émissions est très rapide en Chine (+4,2 % en 2013) et en Inde (5,1 %) alors qu'en Europe elles reculent (-1,8 %). Le Global carbon project souligne que la trajectoire actuelle des émissions de gaz carbonique concorde avec le pire des scénarios évoqués par le GIEC, qui table sur une hausse de la température mondiale de 3,2 à 5,4°C d'ici 2100[26].

Les émissions de CO2 liées à l'énergie ont enregistré un coup d'arrêt en 2014 ; c'est la première fois, depuis 40 ans que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) établit ses statistiques d'émissions de CO2, que ces émissions cessent de croître dans un contexte de croissance économique (+3 %) ; elles avaient connu trois baisses : aux début des années 1980, en 1992 et en 2009, toutes causées par un recul de l'activité économique. Le secteur de l'énergie a émis 32 3 gigatonnes de CO2 comme en 2013. L'AIE attribue les mérites de cette stabilisation pour l'essentiel à la Chine et aux pays de l'OCDE. En Chine, « l'année 2014 a été marquée par la croissance de la production électrique issue des énergies renouvelables, hydraulique, solaire, éolienne. L'électricité fournie par les centrales au charbon a moins compté », et la consommation s'est fortement ralentie. Les pays développés de l'OCDE sont parvenus à découpler la croissance de leurs émissions de gaz à effet de serre de celle de leur économie, grâce à leurs progrès dans l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables[27],[28].

Responsabilité des émissions

La question de la répartition des responsabilités des émissions anthropiques a été un des points les plus épineux des négociations internationales sur le réchauffement climatique. Les pays émergents font valoir que les objectifs d'efforts de réduction des émissions devraient être répartis en fonction des émissions cumulées depuis le début de l'ère industrielle de chaque pays.

Le point de vue adopté le plus fréquemment consiste à attribuer à chaque pays les émissions produites sur son territoire. Or deux autres points de vue peuvent être soutenus :

- considérer comme responsables les producteurs : une étude retraçant les émissions responsables du réchauffement climatique de 1854 à 2010 a mis en exergue la responsabilité de 90 entités productrices de combustibles fossiles et de ciment comme étant responsables des deux tiers des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie (1/3 entreprises privées, 1/3 entreprises publiques, 1/3 états)[29]. Cette présentation a surtout pour but de minorer la responsabilité des pays consommateurs en faisant porter une part majorée des responsabilités aux pays exportateurs de pétrole et de gaz (Arabie Saoudite, Iran, Irak, Émirats, Venezuela, etc) et de charbon (Pologne, Australie, Colombie, etc).

- considérer comme responsables les consommateurs (et non leur pays) : une approche au niveau de la consommation finale et non au niveau de la production d'énergie, dénommée ECO2Climat, comptabilise l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre générées par la consommation de produits et services des Français (y compris les services publics), par la construction et la consommation d’énergie de leur habitat, ainsi que par leurs déplacements, que ces émissions aient lieu sur le territoire français ou non. Cette méthode permet d'éliminer l'effet des échanges internationaux et des délocalisations, qui font baisser les émissions en France en les déplaçant à l'étranger. Avec cette approche, les émissions de GES par personne pour la consommation finale se sont élevées en 2012 à 10,1 tonnes équivalent CO2 par personne en moyenne. De 2008 à 2012, l'empreinte carbone des Français ainsi calculée a augmenté de 1,3 % à 662 millions de tonnes de CO2éq ; la population française ayant augmenté de 2% dans le même temps, les émissions par personne ont légèrement diminué, de 10,23 t CO2éq à 10,15 t CO2éq (-0,7%)[30].

Depuis 2006, la Chine a dépassé les États-Unis pour les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de dioxyde de carbone de la Chine étaient en 2012 de 7955 millions de Tonnes Équivalent Carbone, contre 5287 Mt pour les États-Unis, 1653 Mt pour la Russie et 1745 Mt pour l’Inde ; elles sont passées de 5,8 % du total mondial en 1973 à 25,5 % en 2011 ; mais en tonnes par habitant, les États-Unis restent largement en tête avec 16,94 t/hab contre 11,65 t/hab pour la Russie, 5,92 t/hab pour la Chine, 1,41 t/hab pour l'Inde et 4,50 t/hab pour la moyenne mondiale[31].

La progression et les fluctuations de la teneur en CO2 sont retracées quasiment en temps réel sur le site ESRL (Earth System Research Laboratory)[32].

Méthode d'agrégation des résultats de mesure

Jean-Marc Jancovici propose dans l'outil de bilan carbone proposé par l'ADEME trois démarches pour agréger les résultats de mesure[33] :

- Une approche interne, qui comptabilise les émissions que l'on engendre chez soi.

- Une approche « émissions intermédiaires », qui comptabilise les émissions qui correspondent à une partie des processus externes à l'activité, mais qui sont nécessaires pour permettre à l'activité d'exister sous sa forme actuelle. Les émissions intermédiaires sont très importantes dans le cas des activités de services.

- Une approche globale, qui estime la pression totale que l'on exerce sur l'environnement en matière de gaz à effet de serre.

Notes et références

Notes

- ↑ Les rejets des troupeaux de bovidés ne peuvent être considérés comme naturels puisqu'il s'agit d'agriculture, surtout quand ils sont nourris avec du soja qui augmente les flatulences des animaux.

- ↑ en 2005, sauf pour le CO2.

- ↑ Le potentiel de réchauffement climatique pour le CH4 comprend des effets indirects tels des augmentations d’ozone et de vapeur d’eau dans la stratosphère.

- 1 2 Aussi nommé perfluorométhane.

- ↑ Leur modèle est plus complexe qu'une loi de décroissance exponentielle.

- ↑ Le Portugal, la Suède et la Suisse sont un peu mieux placés

- ↑ Voir l'article Liste des pays par émissions de dioxyde de carbone par habitant

- ↑ et non en T Eq.Carbone

Références

- Bilan 2007 des changements climatiques : Rapport de synthèse, site du GIEC

- ↑ p. 81.

- ↑ p. 5.

- ↑ p. 27.

- Résumé technique 2007 du rapport du groupe de travail I, site du GIEC

- ↑ p. 25-26.

- 1 2 3 p. 33.

- [PDF] Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Repères - Chiffres clés du Climat édition 2013, décembre 2012.

- ↑ p. 16.

- (en)Trends and projections in Europe 2013, site de l'EEA (Agence européenne de l'environnement)

- ↑ p. 64

- 1 2 p. 69

- ↑ p. 65

- ↑ p. 67

- ↑ p. 78

- ↑ p. 72

- ↑ p. 74

- ↑ p. 75

- ↑ p. 76

- ↑ p. 79

- (en)Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-•2011 and inventory report 2013, site de l'EEA (Agence européenne de l'environnement)

- 1 2 p. xi

- ↑ p. ix

- ↑ p. x

- autres références :

- 1 2 3 4 5 6 Quels sont les gaz à effet de serre ?, site Manicore.

- ↑ Une explication détaillée de ce phénomène est disponible sur le site de Jean-Marc Jancovici : Qu'est-ce que l'effet de serre ?

- ↑ Contributions of Stratospheric Water Vapor to Decadal Changes in the Rate of Global Warming

- ↑ L’impact des évolutions climatiques sur les ressources en eau douce, Les Échos du 9 juillet 2015.

- ↑ Comment évoluent actuellement les émissions de gaz à effet de serre ?, sur le site de Jean-Marc Jancovici

- 1 2 3 4 Nouveaux records pour les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère , Communiqué OMM no 980]

- ↑ Carbone organique des sols : l'énergie de l'agroécologie, une solution pour le climat, rapport de l'ADEME, juillet 2014

- ↑ Ronald Amundson, Asmeret Asefaw Berhe, Jan W. Hopmans, Carolyn Olson, A. Ester Sztein, Donald L. Sparks, "Soil and human security in the 21st century", Science, 8 mai 2015, vol. 348 no. 6235, DOI: 10.1126/science.1261071, qui citent E. T. Sundquist, "The global carbon dioxide budget". Science 259, 934–941 (1993).

- ↑ DÉCISION (UE) No 529/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités

- ↑ Action ozone - L'heure d'éliminer les HCFC - septembre 2008, site du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) consulté le 14 janvier 2014.

- ↑ Un rapport récent soutient que le secteur de l’élevage représente 9 % du CO2 et 18 % de l'équivalent CO2 issu de l'activité humaine, soit plus que les transports. Pourtant le carbone impliqué n'est autre que le carbone naturel préalablement capté par la prairie, qui de toute façon a pour partie "vocation" à être dégradé par les animaux d'élevage ou des organismes sauvages.

(en) [PDF] Henning Steinfeld, « Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options », FAO, (consulté le 5 décembre 2006)

(fr) Christopher Matthews, « L’élevage aussi est une menace pour l’environnement », FAO, (consulté le 5 décembre 2006) - ↑ Version française du protocole de Kyoto [PDF]

- ↑ (en)Données temps réel du NOAA et du Mauna Loa Observatory (MLO) - CO2, site ESRL du NOOA.

- ↑ (en)Données temps réel du NOAA - N2O

- 1 2 IPCC,2007, AR4, Chap 2, p212

- ↑ Les gaz à effet de serre atteignent des concentrations records qui se répercutent sur l’atmosphère et les océans, site de l'OMM consulté le 10 septembre 2014.

- ↑ Les concentrations de CO2 dépassent 400 parties par million dans tout l'hémisphère Nord, site de l'OMM consulté le 2 juin 2014.

- ↑ site officiel UNFCCC.

- ↑ (en)Total CO2 Equivalent Emissions without Land Use, Land-Use Change and Forestry, site UNFCCC consulté le 11 janvier 2014.

- ↑ (en)Total CO2 Equivalent Emissions with Land Use, Land-Use Change and Forestry, site UNFCCC consulté le 11 janvier 2014.

- ↑ (en)Base de données GES de l'Agence européenne de l'environnement, consultée le 7 janvier 2014.

- 1 2 3 4 (en)Approximated EU GHG inventory: early estimates for 2012 (voir p. 37, 45 et 56 à 58), site EEA consulté le 7 janvier 2014.

- ↑ (en)Natural gas balance sheet; supply and consumption, site Statistics Netherlands consulté le 17 janvier 2014.

- ↑ d'après (en) Environmental Benefits of Carbon Sequestration

- ↑ (en)Global Carbon Budget - Media Summary Highlights (compact), site Global carbon project, 21 septembre 2014

- ↑ Émissions de CO2 en 2014: vers un record à 37 milliards de tonnes, La Tribune, 22 septembre 2014

- ↑ Climat : la pollution liée à la production d'énergie a cessé de progresser en 2014, Les Échos, 16 mars 2015.

- ↑ (en)Global energy-related emissions of carbon dioxide stalled in 2014, AIE, 13 mars 2015.

- ↑ Tracing anthropogenic Carbon Dioxide and methane emissions to fossil fuels and cement producers, 1854-2010,site Springer consulté le 8 décembre 2013.

- ↑ Sur les 5 dernières années, l’empreinte carbone des Français a stagné, sur le site Carbone 4 consulté le 3 septembre 2013.

- ↑ (en) [PDF] International Energy Agency (IEA) - Agence internationale de l’énergie Key World Energy Statistics 2013 - voir page 45 à 57, consulté le 10 octobre 2013.

- ↑ (en)Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, sur le site de l'ESRL consulté le 6 janvier 2014.

- ↑ Un outil pour connaître les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise ou administration : le "bilan carbone" de l'ADEME

Voir aussi

Bibliographie

- Hervé Le Treut, Jean-Marc Jancovici, L'effet de serre : Allons-nous changer le climat ?, Flammarion, 2009

- François Gervais, L'innocence du carbone, L’effet de serre remis en question, Albin Michel, 2013, 320 pages

- CCNUCC - Inventaire des émissions de gaz à effet de serre en France au titre de la Convention cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques ; Format CCNUCC (mars 2012) Version complète mise à jour mars 2012 du rapport à la Convention Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (25 6 Mo) et CCNUCC - rapport inventaire d'émissions sans annexe 3 méthodologique (mise à jour mars 2012) rapport à la Convention Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques sans l'annexe 3 (5,1 Mo)

Articles connexes

- Bilan radiatif de la Terre

- Finance du carbone

- Contenu CO2

- Taxe carbone

- Bilan Carbone Personnel

- Bilan des émissions de gaz à effet de serre

- Mitigation climatique

Liens externes

- Manicore.com, le site de Jean-Marc Jancovici, informations sur les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique

- Observatoire francophone du changement climatique ClimObs.fr : Un site d'Universcience destiné à celles et ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance et leur compréhension du changement climatique : On y trouve les dernières observations (dont les évolutions des concentrations des gaz à effet de serre), projections, ainsi que l'explication des mécanismes de base.

- Le climat en questions : des réponses de spécialistes sur le climat.

- (en) Données (1990 - 2011) de l'Agence européenne pour l'environnement.

- L'effet de serre et les gaz à effet de serre

- Portail de l’environnement

- Portail de l’énergie

- Portail des transports

- Portail de la chimie