Siphonaptera

|

|

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2007). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?).

|

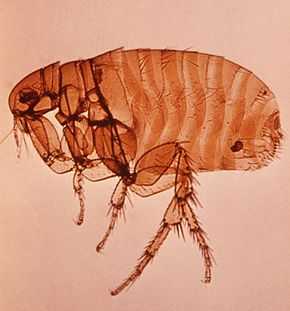

Puce du rat (Xenopsilla cheopsis) adulte

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Sous-règne | Metazoa |

| Embranchement | Arthropoda |

| Sous-embr. | Hexapoda |

| Super-classe | Protostomia |

| Classe | Insecta |

| Sous-classe | Pterygota |

| Infra-classe | Neoptera |

| Super-ordre | Endopterygota |

Synonymes

Aphaniptera

Familles de rang inférieur

- Voir texte

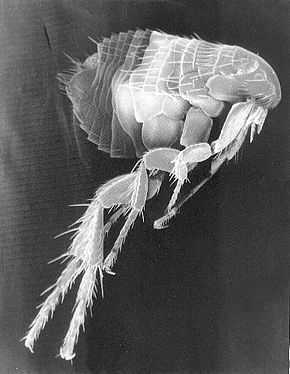

Puce, par MEB

Les puces forment l'ordre des siphonaptères (Siphonaptera, du latin sipho « tube »), anciennement dénommés aphaniptères (Aphaniptera). Ce sont des insectes ptérygotes holométaboles, caractérisés entre autres par leurs pièces buccales conformées en un appareil piqueur-suceur. Elles sont ectoparasites : les puces actuelles infestent les mammifères (dont l'homme) et quelques oiseaux, et vivent du sang de leurs porteurs. Il s'agit d'un groupe très ancien : des puces primitives (Strashila incredibilis (en), Pseudopulex jurassicus (en)) découvertes en Mongolie-Intérieure remontent à 165 millions d'années (Jurassique) ; de très grande taille, elles parasitaient peut-être certains dinosaures[1].

Près de 2 500 espèces ont été décrites à ce jour, réparties en 239 genres et 15 à 16 familles selon les auteurs, et 5 super familles.

En Europe, les animaux domestiques et de compagnie (chiens, chats et plus rarement rat, souris blanche, furet, nouveaux animaux de compagnie, etc.) peuvent être porteurs de plusieurs espèces de puces : Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Pulex irritans, Archeopsylla erinace, etc. La plupart du temps, sur les carnivores domestiques, c’est de la « puce du chat » (Ctenocephalides felis, et en France la sous-espèce Ctenocephalides felis felis) qu'il s'agit (plus de 90 % des cas). Cette espèce est en réalité très ubiquiste et peut se nourrir sur le chat, où elle a d'abord été trouvée, comme sur tous les mammifères européens (carnivores, lapin, lièvre, ruminants ou humains). On peut aussi trouver dans les logements et lieux publics des puces de rongeurs, de petits carnivores ou insectivores sauvages, ou d’oiseaux.

Description

Les Siphonaptères sont les puces, ptérygotes très particuliers dont les affinités avec les autres groupes sont indistinctes. Ils sont aptères, sauteurs, piqueurs et vivent en contact étroit avec leur hôte : ils sont parasites externes de nombreux vertébrés, se nourrissant de leur sang (homme, oiseaux et mammifères). Les maxilles sont fortes et vulnérantes avec le labre; les palpes maxillaires sont longs, les mandibules inexistantes.

Leur identification se base sur le stade adulte. L'adulte mesure de 2 à 6 mm de long (et peut même aller jusqu'à 8 mm), c'est un insecte sans ailes ni queue.

Cycle biologique

Il est particulièrement rapide : dès environ 48 heures après leur 1er repas de sang, généralement entamé dans les 30 minutes suivant l’accostage d'un chat ou chien, une femelle peut pondre jusqu’à 50 œufs par jour pendant 50 à 100 jours, avec une moyenne de 20 à 30 œufs par jour sur une période de 2 mois[2]. Les puces passent par quatre stades de développement : œuf, larve, nymphe, et adulte. La durée du cycle biologique dépend de l'espèce en cause, de la température, de l'humidité et de l'accès à la nourriture. Selon les conditions, une puce devient adulte en deux à plusieurs mois.

La puce adulte du chat n'est pas un parasite transitoire (du chat, du chien ou d'autres mammifères), qui ne grimperait sur l'animal qu'au moment des repas sanguins. Elle cherche au contraire à y passer sa vie car une fois tombée au sol, elle meurt rapidement (en 1 à 4 jours, selon l'humidité) mais les puces présentes sur un carnivore peuvent changer d’hôte, lors de contacts entre deux animaux par exemple, ou dans un lieu clos (cage, élevage, chenil) où il y a promiscuité d'animaux. Néanmoins, le risque de contamination directe entre carnivores est considéré comme faible.

Développement

Après chaque repas sanguin, les puces femelles pondent de quatre à huit œufs ronds ou ovales (0,5 mm de long), à coque lisse, de couleur blanchâtre. Leur texture est collante, mais ils tombent facilement de la peau ou fourrure de l'animal hôte. Si les conditions thermohygrométriques lui sont favorables, l'œuf éclot après quelques jours et il en sort une larve en forme de ver qui, chez les espèces d'hôtes habituels, mesurent au moins 1,5 mm de long. La larve n'est pas parasite, elle passe par 3 stades durant lesquels elle se nourrit de débris organiques, de dépouilles larvaires et du sang séché se trouvant dans les excrétions des puces adultes. Au repos, elle se fixe solidement aux poils ou sur des fibres à sa disposition en évitant la lumière (elle est lucifuge) et en recherchant une certaine humidité. Elle se recouvre ensuite de poussières, de fibres, de grains de sable, et de débris organiques et, sous ce revêtement, elle se tisse un cocon avec la soie fournie par ses glandes labiales. Dans cet abri, la larve blanche brunit de plus en plus et se métamorphose en adulte en une dizaine de jours. Mais l'adulte peut rester enfermé pendant plusieurs mois dans son cocon. Sa durée moyenne de survie dans le cocon est de 150 jours, où elle semble par ailleurs relativement protégée contre les insecticides, jusqu'à ce que des conditions propices, comme une augmentation de la température et des concentrations en dioxyde de carbone, favorisent son émergence. La larve est sensible aux vibrations. L’émergence des adultes est alors immédiate et le cycle peut se poursuivre.

Pouvoir pathogène des puces

La puce est l’ectoparasite infestant le plus fréquemment les carnivores, dans tous les milieux (forestier, rural, urbain).

Dans le milieu naturel et en zone chaude, on en observe toute l'année. En zone tempérée et froide, ses infestations sont plus importantes du printemps à l’automne. En dessous de 0 °C, la plupart des puces et larves meurent, mais les oiseaux migrateurs en rapportent du sud, et un certain nombre survivent dans les terriers, près des hibernants notamment, ou dans les maisons.

Les puces sont souvent bien tolérées par exemple par le chat ou le rat, bien que des pulicoses allergiques puissent apparaître avec un prurit important, dégénérant éventuellement en dermite allergique avec lésions cutanées importantes. Les puces transmettent de nombreuses maladies vectorielles dont des zoonoses (notamment la peste).

Chez l'homme, les piqûres causent très souvent des prurits désagréables, qu'il faut traiter pour éviter des infections. Les puces peuvent transmettre à l'homme des virus qui vont causer des fièvres et une anémie. Le traitement se résume à du repos et à une alimentation équilibrée (apport de vitamines nécessaire, eau en abondance). Les antibiotiques sont inutiles.

Les Tungidae (Pulicoidea) ou « puces chiques » sont des parasites permanents à l’état adulte : les femelles s’enfoncent dans la peau, généralement des pieds, se gorgent de sang, développent une volumineuse ponte qui se répand à la mort de la femelle.

Les puces transmettent la peste d’un rongeur à l’autre (cycle sauvage) et le bacille pesteux (Yersinia pestis) passe accidentellement à l’homme, provoquant - avant l'utilisation des antibiotiques - des épidémies catastrophiques. Les principales espèces impliquées dans la transmission de la peste sont : Xenopsylla cheopis, Xenopsylla brasiliensis, Nosopsyllus faciatus et en Asie Xenopsylla astia ; le rôle de Pulex irritans restant controversé.

La puce du lapin (Spillopsyllus cuniculi) véhicule et transmet occasionnellement Francisella tularensis (agent de la tularémie) mais aussi le virus responsable de la myxomatose.

Les puces de carnivores véhiculent et peuvent transmettre des filaires sous-cutanées ou péritonéales (ex : Dipetalonema reconditum) et surtout la bactérie Bartonella henselae qui cause la « maladie des griffes du chat ».

L'éradication des puces de plancher

Vers la fin du printemps, les œufs de puces, qui avaient été déposés même plusieurs mois auparavant dans les interstices du plancher, vont commencer à éclore. Les puces ne pouvant se nourrir du sang de chat, de chien ou d'autre mammifère à poil, vont alors s'alimenter de sang humain. Leurs piqûres répétées provoquent des démangeaisons douloureuses au niveau des pieds et des jambes.

On aura parfois besoin de faire désinfecter sa maison par une entreprise de désinsectisation spécialisée. Ces entreprises certifiées réalisent généralement des nébulisations d'insecticides professionnels.

À la différence des punaises de lit, les puces vivent proche du sol. On pourra les trouver dans les fissures du plancher, derrière les plinthes, sous les canapés, sous les lits, dans le bas des armoires et le bas des rideaux.

Il est possible de diminuer le risque d'infestation en coupant l'herbe de son jardin au plus court. En effet les puces sont lucifuges et sensibles aux UV du Soleil[3].

Systématique

| Endopterygota |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

On peut les diviser en deux grands groupes sur les caractères suivants :

- Sensilium (Pygidium) avec 8 à 14 fossettes de chaque côté, tibia rn sans dent externe : Pulicoidea qui comporte seulement 2 familles.

- Sensilium avec 14, plus souvent 16 (ou plus) fossettes de chaque côté, tibia rn portant habituellement une dent pointue apicale du côté externe. Ceratophylloidea.

Espèces les plus courantes

- Ceratophyllus gallinae : la puce du poulet

- Ctenocephalides felis : la puce du chat et du chien

- Ctenocephalides canis : la puce du chien

- Pulex irritans : la puce de l’homme (ou puce de parquet, puce de plancher ou puce des bois)

- Tunga penetrans : la puce-chique

- Xenopsylla cheopis : la puce du rat

Liste des familles et genres

- Coptopsyllidae

- Hystrichopsyllidae — puce des rats et des souris

- Hystrichopsyllinae

- Macropsyllinae

- Stephanocircidae

- Stephanocircinae

- Craneopsyllinae

- Pygiopsyllidae

- Ctenophthalmidae

- Vermipsyllidae — puce des carnivores

- Rhopalopsyllidae — puce des marsupiaux

- Hypsophthalmidae

- Leptopsyllidae — puce des oiseaux et des lapins

- Ischnopsyllidae — puce de la chauve-souris

- Ceratophyllidae

- Malacopsyllidae

- Pulicidae — puce commune

- Puliciinae

- Tunginae — puce chique

-

Larve de puce du rat.

-

Exuvies de larves de puces (chat, chien)

-

Buonanni Philippo (1638-1725), illustration de 1681.

Position phylogénétique

- Hexapodes

- Insectes

- Archéognathes

- Cnn (clade non nommé)

- Thysanoures

- Ptérygotes

- Odonates

- Cnn

- Éphéméroptères

- Néoptères

- Cnn

- Cnn

- Dictyoptères

- Plécoptèroïdes

- Cnn

- Orthoptères

- Dermaptères

- Grylloblattoptères

- Embioptères

- Phasmides

- Cnn

- Zoraptères

- Cnn

- Cnn

- Psocoptères

- Phthiraptères

- Cnn

- Hémiptères

- Thysanoptères

- Cnn

- Cnn

- Cnn

- Cnn

- Cnn

- Strepsiptères

- Coléoptères

- Cnn

- Névroptères

- Cnn

- Rhaphidioptères

- Mégaloptères

- Cnn

- Cnn

- Hyménoptères

- Cnn

- Cnn

- Mécoptères

- Cnn

- Amphiesmenoptera

- Trichoptères

- Lépidoptères

- Cnn

- Cnn

- Cnn

- Insectes

Utilisation en tant qu'arme biologique[réf. souhaitée]

La puce est un animal parasite de l'homme et de ses animaux de compagnie. Elle peut transmettre la peste (puce du rat) ou le typhus.

Utilisée dès le Moyen Âge en tant que vecteur d'épidémies dans les lieux assiégés, au moyen d'animaux infectés catapultés à l'intérieur des enceintes, la puce est de nouveau employée comme une arme à partir de 1935 suite aux travaux du terrible bactériologiste et colonel Shiro Ishii et de son unité 731 sur au moins 3 000 cobayes humains, pour la plupart chinois, ainsi que sur les prisonniers de guerre occidentaux, parmi lesquels de nombreux pilotes américains.

Lors de la capitulation du Japon en 1945, personnel scientifique et travaux furent partagés entre l'URSS et les États-Unis, non en vue de jugements pour crimes de guerre mais pour poursuivre les recherches. Parachutées à partir d'avions-cargos comme le C-130 Hercules dans des conteneurs de distribution de tracts spécialement modifiés, sur des chiffons imbibés de sang ou sur des animaux de laboratoire, elles furent utilisées lors de la guerre de Corée, de l'invasion du Tibet puis de la guerre du Viêt Nam en plein cœur du territoire chinois pour déclencher des épidémies spontanées de peste et d'anthrax dans des endroits reconnus comme n'ayant jamais été touchés par celles-ci[4].

Répulsifs et traitements anti-puces

Les animaux domestiques infestés sèment des œufs de puces (parfois appelés puces de parquet). Ces œufs attendent des conditions favorables pour éclore, généralement tous en même temps. Nombre de produits utilisent des huiles essentielles non toxiques pour l'homme et son environnement mais dont l'efficacité est plus que limitée. Parmi celles-ci on retrouve le plus souvent : les huiles essentielles de lavande, d'eucalyptus et de citronnelle.

Poème d'Apollinaire

Puces, amis, amantes même,

Qu'ils sont cruels ceux qui nous aiment !

Tout notre sang coule pour eux

Les bien-aimés sont malheureux.

(Guillaume Apollinaire, Le Bestiaire d'Orphée)

Notes et références

- ↑ (en) George O. Poinar, « Palaeontology : The 165-Million-Year Itch », Current Biology, vol. 22, no 8, , p. 732-735 (DOI 10.1016/j.cub.2012.03.014)

- ↑ 17 - F. Beugnet, Biologie-écologie et rôle vecteur des puces. in F. Beugnet : Guide des principales maladies vectorielles des carnivores domestiques, France, Thera McCann, 2002. 11-18.

- ↑ « Conseil: prévenir une infestation de puces de plancher », sur CPS - Puces de plancher, (consulté le 28 janvier 2015)

- ↑ La guerre bactériologique - Les expérimentations japonaises - Peter Williams et David Wallace - 1990 - Albin Michel.

Annexes

Bibliographie

- Camille Le Doze, La puce. De la vermine aux démangeaisons érotiques, Éditions Arkhê, , broché, 216 p. (ISBN 978-2-918682-06-6)

- Référence Fauna Europaea : Siphonaptera (en)

- Référence Animal Diversity Web : Siphonaptera (en)

- Référence ITIS : Siphonaptera (fr) ( (en))

- Référence NCBI : Siphonaptera (en)

Articles connexes

Liens externes

- Santé Canada

- Santé Canada

- Siphonaptera photo

- Portail de l’entomologie

- Portail de la parasitologie