Rite maçonnique

Un rite maçonnique est un ensemble cohérent de rituels et de pratiques définissant un cérémonial maçonnique.

Apparus avec les loges spéculatives, les « rites », du latin Ritus, ont été mis en place afin d'uniformiser et d'harmoniser les pratiques en loge maçonnique[n 1]. Il s'agit donc de la définition de l'ensemble des usages et de l'ordre dans lesquels ceux-ci doivent être exécutés au cours des diverses tenues et cérémonies. Inspirés par les traditions antiques ou opératives et par la Bible, les rites prescrivent les gestes, le langage, les déplacements et les attitudes. Toutefois, malgré un idéal similaire, les francs-maçons effectuent leurs travaux de manière plurielle. Et ce, dès la moitié du XVIIIe siècle, notamment avec la querelle des Anciens et des Moderns au sein de la Grande Loge unie d'Angleterre. Depuis, chaque siècle a vu apparaître des dizaines de rites. Une loge, ou un « atelier », pratique un seul et même rite alors qu'une obédience maçonnique peut en observer plusieurs.

Par son caractère initiatique et sa relative complexité, le rite ou le régime[n 2] constitue un des principaux secrets maçonniques. Les rites sont en fait composés de symboles, mots, gestes et signes qui permettent, en rythmant la vie s'y déroulant, une identité propre à la loge. Par essence, chaque rite est imprégné d'une personnalité propre, mettant en lumière ses forces mais aussi ses faiblesses. S'il apparaît impossible de recenser l'ensemble des rites un jour pratiqués, les auteurs[n 3] et historiens admettent communément l'existence d'une cinquantaine de rites relativement distincts. Néanmoins, seule une demi-dizaine est majoritairement pratiquée.

Étymologie

Le terme rite provient du latin Ritus « fixé, en ordre » et de la forme ancienne Rit. L'étude de la famille étymologique de ce mot conduit aux notions d'arrangement, de succession, de nombre - du grec arithmos - puis d'ordre - Rtam[1].

Origine des rites maçonniques

Au XVIIe siècle, les rituels maçonniques, beaucoup plus simples que ceux du siècle suivant, n'étaient pas censés être écrits et n'étaient jamais imprimés. Ils ne sont plus connus de nos jours que grâce à un très petit nombre de notes manuscrites ayant échappé à la règle et au temps, ainsi que par quelques anciennes divulgations. L'étude de ces documents montre qu'ils évoluèrent assez considérablement au fil du temps.

Au XVIIIe siècle, après la réorganisation des pratiques consécutive à la fondation des premières Grandes Loges, les Ancients et les Moderns pratiquent de nouveau des rituels assez similaires, qui ne se distinguent que par un assez petit nombre de points remarquables, tels que la place de certains éléments symboliques, la manière de transmettre les mots de passe, ou une référence plus ou moins importante à la religion chrétienne.

Cependant, dès les années 1740, on voit apparaître de nouvelles divergences, à côté des rituels traditionnels des trois premiers degrés, sous la forme de plusieurs centaines de rituels de degrés additionnels dits de « hauts grades » dont beaucoup n'étaient que des variantes les uns des autres, ou restèrent à l'état de projets, ou ne furent en réalité jamais vraiment pratiqués. Cette multiplication des rituels maçonniques aboutit à diverses initiatives visant à normaliser les pratiques et à les rassembler en ensembles cohérents et stables : les rites maçonniques.

Rites majoritaires

Les rites maçonniques aujourd'hui les plus répandus à travers le monde sont :

- le Rite d'York (principalement aux États-Unis)

- le Rite émulation (principalement au Royaume-Uni et dans les anciennes colonies britanniques)

- le Rite écossais ancien et accepté (dans le monde entier, surtout en ce qui concerne son système de hauts grades maçonniques)

- le Rite français (principalement en France, au Brésil, et en Europe continentale).

Les autres rites ont une diffusion plus limitée, entraînant parfois, par manque de transmission, la disparition de certains d'entre eux.

Lexique chronologique des rites

Rites historiques

- Rite des Anciens Devoirs : Ce rite est mentionné ici pour mémoire, il ne s'agissait pas en effet d'un rite d'admission dans une loge de francs-maçons. C'est le nom donné par certains auteurs, tels Patrick Négrier[2] au rite d'admission dans une corporation de maçons avant le XVIIe siècle, sans transmission de mot secret. Cette pratique a aujourd'hui disparu.

- Rite du Mot de maçon : Nom que certains auteurs, tel Patrick Négrier[2], donnent au rite attesté vers 1637 dans les premières loges écossaises de francs-maçons, notamment la loge de Kilwinning. Aujourd'hui disparu.

- Rite standard d'Écosse : Rite officiel proposé par la Grande Loge d'Écosse, présent pratiquement sur tous les continents. Il est de la famille des rites anglo-saxons comme le Rite Émulation. Il trouve ses origines dans les premières loges écossaises comme Mary's Chapel (le plus ancien procès-verbal date de 1599). Le mot « standard » signifie « traditionnel » ou « commun » car chaque loge en Écosse a sa propre particularité. Il apparait comme le plus petit dénominateur commun.

Rites apparus au XVIIIe siècle

- Rite des Moderns : Nom qui sera donné par ses adversaires au rite maçonnique pratiqué par la Grande Loge de Londres à l'époque des Constitutions d'Anderson, vers 1723[3]. Constitué à partir du Rite des Anciens Devoirs et du Rite du Mot de maçon, il fusionnera avec le Rite des Antients en 1813.

- Rite des Antients : Rite maçonnique pratiqué par la grande loge dite des Antients, et notamment par la loge d'York en 1756[3]. Ses constitutions furent publiées sous le nom de Ahiman Rezon. Fusionné au Royaume-Uni avec le Rite des Moderns en 1813.

- Rite d'adoption : Le Rite d'adoption est apparu au XVIIIe siècle en France, où il était pratiqué par les loges féminines dites loges d'adoption. Du fait de son symbolisme particulier, très différent de celui des autres rites, notamment en ce qu'il ne se réfère pas à la construction du Temple de Salomon, il n'est pas considéré comme véritablement maçonnique par nombre d'auteurs. Il a presque totalement disparu depuis la fin du Premier Empire et n'est plus conservé aujourd'hui que dans une seule loge de la Grande Loge féminine de France.

- Rite d'York : Issu de l'expansion en Amérique du Nord de la Grande Loge britannique dite des Antients, il est pratiqué par plusieurs milliers de loges, principalement aux États-Unis.

- Rite suédois : Apparu vers 1759[4], très chrétien dans son symbolisme, il est le rite majoritaire en Scandinavie et il est pratiqué plus minoritairement en Allemagne.

- Rite du royal Secret : Également nommé « Rite de Perfection », l'origine exacte de ce rite, qui revendiqua une fondation en 1762, fait aujourd'hui encore l'objet de débats entre les historiens. Ses 25 degrés furent repris en 1801 dans les 33 degrés du Rite écossais ancien et accepté. Il est aujourd'hui éteint.

- Rite écossais rectifié : Rite d'essence chrétienne, codifié à Lyon (France) en 1778[5], il est encore beaucoup pratiqué aujourd'hui, principalement en Europe.

- Rite français : On peut dater la codification de ce rite entre 1783 et 1786, en France[6]. Issu du Rite des Moderns, il est toujours aujourd'hui le rite le plus pratiqué en France, notamment au sein du Grand Orient de France, ainsi qu'au Brésil. Il est également présent dans de nombreuses loges en Europe et à travers le monde. Il en existe différentes variantes, tel le « Rite français moderne rétabli ».

Rites apparus au XIXe siècle

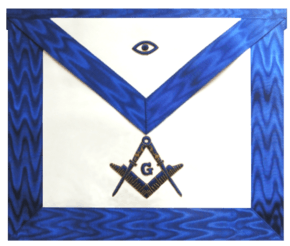

- Rite écossais ancien et accepté : Fondé en 1801 à Charleston (Caroline du Sud) [7], à partir de rituels d'origine française, il est pratiqué par plusieurs milliers de loges symboliques en Europe, auxquelles s'ajoutent plusieurs milliers d'ateliers de hauts grades maçonniques dans le monde.

- Rite de Misraïm : Développé en France vers 1810 par les frères Bédarride[8], il est aujourd'hui l'une des composantes des rites maçonniques dits « égyptiens ».

- Rite émulation : Codifié en Angleterre vers 1823[9], à la suite de la réunion des Ancients et des Moderns, le rite émulation ou « style émulation » est pratiqué aujourd'hui par plusieurs milliers de loges, principalement au Royaume-Uni et dans les anciennes colonies britanniques.

- Rite de Memphis : Codifié en France vers 1838[10], sous l'influence de Jean Étienne Marconis de Nègre.

- Rite canadien : Nom donné par les loges canadiennes à différentes variantes du Rite émulation (voir plus haut).

- Rite symbolique italien : Rite en trois grades dont la naissance remonte au premier janvier 1862, de par la volonté de la loge « Ausonia » de Turin (fondée le 8 octobre 1859) de constituer une franc-maçonnerie nationale italienne unitaire, indépendante de toute influence étrangère et fidèle aux Constitutions d'Anderson. Il est pratiqué encore aujourd'hui par les loges de la Grande Loge symbolique d'Italie[11], au sein du Grand Orient d'Italie.

Rites modernes, du XXe siècle

- Rite philosophique italien : Ce rite aurait été fondé à Florence en 1910 par un franc-maçon du nom de Frosini, délégué général pour l’Italie du « Rite national espagnol ». Il comportait sept degrés élaborés à partir des degrés des rites écossais, de Misraïm et de Memphis [réf. nécessaire].

- Rite opératif de Salomon : De création récente, en France, en 1974[12], il est pratiqué par environ soixante-quinze loges, principalement en France, au sein d'une obédience maçonnique dénommée Ordre initiatique et traditionnel de l'Art royal.

- Rite écossais primitif : D'après l'ésotériste Robert Ambelain qui déclara le « réveiller » en 1985, il s'agirait du rite qui était pratiqué par les exilés jacobites à Saint-Germain-en-Laye en 1688, ce qu'aucun document historique connu à ce jour ne peut confirmer avec certitude. Il est pratiqué depuis par quelques loges en France.

Notes et références

Notes

- ↑ Certains auteurs décrivent pour la fin du XVIIIe siècle une sorte d'« anarchie » des pratiques maçonniques. Il apparait nécessaire, écrit Garnier, d'y « mettre un terme ».

- ↑ Un régime se caractérise par son unique pratique des trois premiers grades maçonniques (apprenti, compagnon, maître).

- ↑ Garnier et Ligou peuvent être cités chez les écrivains francophones. Gould et Mackey chez les maçonnologues anglophones.

Références

- ↑ Daniel Ligou, 2012, p. 1027

- 1 2 (Patrick Négrier 2005)

- 1 2 (Paul Naudon 1987, p. 32-40)

- ↑ selon le FAQ sur le Rite Suédois de la Grande Loge of British Columbia and Yukon

- ↑ (Daniel Ligou et al. 2000, p. 189)

- ↑ (Daniel Ligou et al. 2000, p. 180)

- ↑ (Paul Naudon 1987, p. 188)

- ↑ (Jean-Louis de Biasi 2001, p. 14)

- ↑ (Paul Naudon 1987, p. 48)

- ↑ (Jean-Louis de Biasi 2001, p. 16)

- ↑ Site du Rito simbolico italiano

- ↑ (D. Ligou et al. 2000, p. 219)

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Geoffray d'A, Le Grand Manuel de Franc-maçonnerie, Editions Initiatis, (ISBN 978-2-9529420-0-3).

- Jean-Marc Aractingi et Gilles Le Pape, Rituels et catéchismes au Rite Œcuménique. Orient et Occident, à la croisée des chemins maçonniques, l’Harmattan, (ISBN 978-2-296-54445-1).

- Jean-Louis de Biasi, Les rites maçonniques égyptiens, philosophie et morale, Editions maçonniques de France, (ISBN 2-903846-86-3).

Daniel Ligou et al., Histoire des francs-maçons en France 1725-1815, vol. 1, Privat, (ISBN 2-7089-6838-6).

Daniel Ligou et al., Histoire des francs-maçons en France 1725-1815, vol. 1, Privat, (ISBN 2-7089-6838-6).- D. Ligou et al., Histoire des francs-maçons en France de 1815 à nos jours, vol. 2, Privat, (ISBN 2-7089-6839-4).

- Daniel Ligou (dir.), Dictionnaire de la franc-maçonnerie, Presses Universitaires de France - PUF, coll. « Quadrige », , 1357 p. (ISBN 978-2130550945).

Paul Naudon, Histoire générale de la Franc-maçonnerie, éd. Office du Livre, (ISBN 2-8264-0107-6).

Paul Naudon, Histoire générale de la Franc-maçonnerie, éd. Office du Livre, (ISBN 2-8264-0107-6). Patrick Négrier, La Tulip - Histoire du rite du Mot de maçon de 1637 à 1730, Ivoire Clair, (ISBN 978-2-913882-30-0).

Patrick Négrier, La Tulip - Histoire du rite du Mot de maçon de 1637 à 1730, Ivoire Clair, (ISBN 978-2-913882-30-0).

Articles connexes

- Portail de la franc-maçonnerie