Ciliophora

Des ciliophora dessinées par Ernst Haeckel (1904).

| Domaine | Eukaryota |

|---|---|

| Sous-domaine | Bikonta |

| Division | Alveolata |

Ciliophora

(Doflein, 1901) Copeland, 1956

Synonymes

- Ciliata

- Euciliata

Taxons de rang inférieur

- Postciliodesmatophora

- Karyorelictea

- Heterotrichea

- Intramacronucleata

- Spirotrichea

- Litostomatea

- Phyllopharyngea

- Nassophorea

- Colpodea

- Prostomatea

- Oligohymenophorea

- Plagiopylea

- Eukaryota

- clade « SAR »

Groupe frère : Miozoa

Les Ciliés (Ciliophora, Ciliata ou Euciliata) sont des Eucaryotes unicellulaires caractérisés par la présence de cils vibratiles à leur surface à au moins un instant de leur cycle. Ils constituent un embranchement des Alveolata.

Description

Les Ciliés sont parmi les unicellulaires les plus complexes, la cellule est polarisée, et les organites sont disposés précisément de manière à former des zones dédiées à la nutrition, à la motricité ou à l'excrétion.

Ils sont d'une grande taille parmi les unicellulaires (entre 30 et 300 µm). Leurs cils sont généralement disposés en rangées longitudinales ou obliques nommées cinéties, leur extrémité est encastrée dans un système tangentiel de microfibrilles. La répartition des cils est variable, elle se spécialise souvent pour donner des appareils locomoteurs particuliers et des structures servant à la capture de proies. Chaque cil possède une mitochondrie qui permet son activation et des microtubules qui lui donnent rigidité et flexibilité.

Ils ont la particularité de posséder deux noyaux : un micronoyau reproducteur qui sert pendant la mitose à la transmission du patrimoine génétique et un macronoyau végétatif qui permet de synthétiser les protéines. La reproduction s'effectue en une division longitudinale qui permet d'obtenir deux ciliés identiques.

Leur nutrition se fait par la capture de proies au niveau du péristome : des groupements de cils appelés cirres vibrent et créent des mouvements d'eau qui aspirent les proies jusqu'à la membrane. Les proies sont ingérées par endocytose, puis digérées par les lysosomes. De nombreuses espèces possèdent un cytostome.

Écologie

Les Ciliés sont présents dans les eaux douces, saumâtres et marines où ils existent sous diverses formes : formes libres nageuses, formes fixes pédonculées, formes coloniales, formes parasitaires non pathogènes ou formes symbiotiques.

Hétérotrophe, ils se nourrissent de particules organiques, de bactéries, d'autres ciliés, de flagellés voire d'animaux microscopiques. Leurs structures orales se spécialisant selon leur régime alimentaire.

Fossiles

Les plus vieux fossiles connus de Ciliés sont ceux de l'ordre des Tintinnides[1] : ces ciliés sécrètent des loges protéiques qui peuvent se fossiliser. Jusqu'en 2007, les plus vieux fossiles connus dataient de l'Ordovicien (- 450 Ma).

Des fossiles plus anciens ont été trouvés datant de -580 millions d'années (période Édiacarien) dans la Formation de Doushantuo à Guizhou dans le sud de la Chine[2].

Parmi les fossiles plus courants, les calpionelles (groupe proche des actuels Tintinnoïdiens) furent extrêmement abondantes pendant le crétacé, et constituent un repère utile en biostratigraphie.

Phylogénie

On dénombre environ 8 000 espèces de Ciliés.

Classification d'après World Register of Marine Species (23 décembre 2013)[3] :

- sous-embranchement Intramacronucleata

- classe Oligotrichea

- infra-embranchement Rhabdophora

- classe Litostomatea

- infra-embranchement Spirotrichia

- classe Spirotrichea

- infra-embranchement Ventrata

- classe Colpodea

- classe Nassophorea

- classe Oligohymenophorea

- classe Phyllopharyngea

- classe Plagiopylea

- classe Prostomatea

- sous-embranchement Postciliodesmatophora

- classe Heterotrichea

- classe Karyorelictea

Quelques exemples d'espèces de Ciliés :

- Balantidium coli, agent de la balantidose

- Blepharisma japonicum

- Codonella cratera

- Chattonidium sp.

- Discocephalus sp.

- Euplotes aediculatus

- Isotricha intestinalis

- Paramecium tetraurelia, paramécie.

- Stentor coeruleus

- Stylonichia mytilus

- Tetrahymena pyriformis, voir tetrahymena

- Tetrahymena thermophila

- Vorticella campanula

-

Colpoda inflata

-

Blepharisma japonicum

-

Epispathidium amphoriforme

-

Vorticella sp., un cilié colonial.

-

Zoothamnium sp., un cilié colonial.

-

Suctoria sp.

-

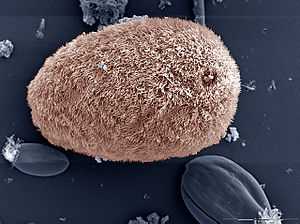

Trichodina sp. (micrographie électronique)

-

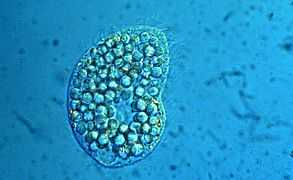

Coleps sp. en division.

-

Dictyocysta mitra, un Tintinnide.

-

Climacocylis scalaria, un Tintinnide.

-

Tetrahymena thermophila en fluorescence.

Voir aussi

Références taxinomiques

- Référence World Register of Marine Species : espèce Ciliophora (Doflein, 1901) Copeland, 1956 (en)

Références bibliographique

- Fauré-Frémiet E & Théodoridès J (1972) État des connaissances sur la structure des Protozoaires avant la formulation de la Théorie cellulaire. Revue d'histoire des sciences, 27-44, .

- Classification phylogénétique du vivant 3e édition, Guillaume Lecointre & Hervé Le Guyader, éd. Belin, 2001, (ISBN 2-7011-4273-3)

- Puytorac, P. de, A. Batisse, J. Bohatier; J.O. Corliss, G. Deroux, P. Didier; J. Dragesco, G. Fryd-Versavel, J. Grain, C.-A. Grolière, R. Hovasse, F. Iftode, M. Laval, M. Rogue, A. Savoie, and M. Tuffrau. (1974). « Proposition d'une classification du phylum Ciliophora Doflein, 1901 », Comptes Rendus de l'Académie de Sciences, Paris, 278: 2799-2802.

Articles connexes

- Ciliata (classification phylogénétique)

Notes

- ↑ (en) Tintinnid

- ↑ (en) C.-.W Li, J.-Y. Chen, J. H. Lipps, F. Gao, H.-M. Chi et H.-.J Wu, « Ciliated protozoans from the Precambrian Doushantuo Formation, Wengan, South China », dans P. Vickers-Rich et P. Komarower, The rise and fall of the Ediacaran biota, vol. 286, London, Geological Society, coll. « Geological Society special publication », (ISBN 9781862392335, DOI 10.1144/SP286.11, lire en ligne), p. 151-156.

- ↑ World Register of Marine Species, consulté le 23 décembre 2013

- Portail de la microbiologie

- Portail de l’évolution

- Portail de la biologie marine