Protectorat français au Maroc

|

|

Cet article est une ébauche concernant le Maroc, la France et le monde colonial. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

|

Protectorat français dans l'Empire chérifien

« حماية فرنسا في المغرب »

(Himaïat Faransa fi-l-Maghrib) (ar)

Drapeau (à partir de 1915)[1] |

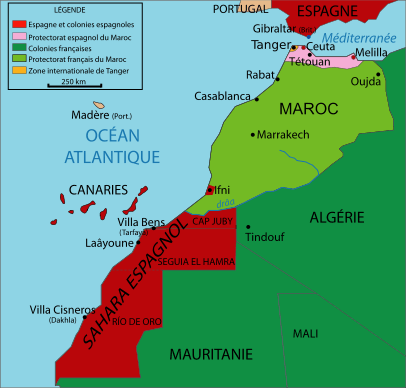

Carte de 1912 ; le protectorat français au Maroc est indiqué en vert clair et les colonies françaises en vert foncé.

| Statut | Monarchie et protectorat français |

|---|---|

| Langue | Français, arabe, berbère |

| Religion | Islam, judaïsme, catholicisme |

| Traité de Fès | |

| 1934 | Achèvement de la « pacification » |

| Présentation du Manifeste de l'indépendance | |

| Discours du trône du sultan Sidi Mohammed (futur roi Mohammed V) annonçant l'arrivée de l'indépendance[N 1] | |

| Abrogation du protectorat entre le Maroc et la France |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Le « protectorat français au Maroc »[N 2] (en arabe : حماية فرنسا في المغرب [Himaïat Faransa fi-l-Maghrib]) est le régime de tutelle qui fut exercé par la France dans l'Empire chérifien.

Mis en place par le traité franco-marocain conclu à Fès, le , entre la Troisième République française et Moulay Abd El Hafid, sultan marocain[2] éphémère, il était officiellement nommé Protectorat français dans l'Empire chérifien dans le traité de Fès, publié quelques mois après dans le premier bulletin officiel du pays, qui avait pour en-tête : « Empire chérifien : Protectorat de la République française au Maroc »[2].

La fin de ce protectorat, dont l'arrivée fut annoncée au Maroc par le sultan Sidi Mohammed ben Youssef — futur roi Mohammed V — lors de son discours du trône du [3] (date retenue pour la Fête nationale de l'indépendance), fut actée avec la Quatrième République française le [3].

Parallèlement, fut instauré un « protectorat espagnol au Maroc »[N 2] à compter du 27 novembre 1912, sur la base d'une convention franco-espagnole, et le retour à la souveraineté du Maroc fut officiellement reconnu par l'Espagne près d'un mois après la France, le 7 avril 1956.

Histoire

Avant le protectorat (1844-1912)

À partir de 1844, plusieurs épisodes se succèdent impliquant le Maroc, la France et les puissances européennes. Ils se soldent par la tenue de la conférence d'Algésiras en 1906 qui place le Maroc sous protection internationale, concède certains droits à la France et à l'Espagne et offre un droit de regard à l'Allemagne. Les conclusions de la Conférence et les différentes crises franco-allemandes au sujet du Maroc mènent inévitablement à la signature du traité de Fès en 1912 et à l'instauration d'un protectorat français.

Conflit franco-marocain de 1844

Les premières tensions entre la France et le Maroc remontent à 1840, suite au soutien que les Marocains accordaient à Abd el-Kader dans sa lutte contre l'avancée française en Algérie. Ces tensions sont au sommet en 1843, quand les forces françaises poursuivent une colonne de combattants d'Abd el-Kader à l'intérieur du territoire marocain. La construction d'un fort français à Maghnia, une localité considérée par les Marocains comme faisant partie de leur territoire, attise les tensions et une première escarmouche a lieu en mai 1844, quand le fort est attaqué par des guerriers tribaux qui sont finalement repoussés.

Face aux tensions, le gouverneur-général Thomas-Robert Bugeaud insiste face aux Marocains sur la nécessité de la démarcation de la frontière entre le Maroc et les possessions françaises d'Algérie et de l'arrêt de leur soutien à Abd el-Kader. Les Marocains ne donnant suite aux requêtes françaises, le gouvernement du roi Louis-Philippe décide de procéder à une démonstration de force en envoyant une flotte de guerre, commandée par le prince de Joinville, bombarder Tanger le 6 aout 1844, avant de mettre le cap sur Mogador.

La flotte du prince de Joinville arrive en vue de Mogador le 10 aout mais ne peut reprendre les opérations que cinq jours plus tard en raison d'une forte tempête. Le 15 aout au matin, les défenses de la ville et de l'île de Mogador sont neutralisées et la cité est occupée. Entre temps sur terre, les Marocains subissent une défaite cinglante à Isly.

À la suite de la défaite marocaine, le traité de Tanger est signé un mois plus tard, le 10 septembre 1844. Le Maroc reconnait la présence française en Algérie et cesse tout soutien officiel à Abd el-Kader – déclaré hors-la-loi au Maroc et en Algérie – et entérine le tracé de sa frontière avec l'Algérie. Mogador est évacuée le 16 septembre et les frontières entre le Maroc et les possessions françaises d'Algérie sont définitivement fixées par le traité de Lalla Maghnia, signé entre les représentants des deux parties le 18 mars 1845.

Conférence de Madrid (1880)

Conquête des confins algéro-marocains (1890-1901)

Entente cordiale (1904)

Crise de Tanger (1905-1906)

Conférence d'Algésiras (1906)

Pacte de Carthagène (1907)

Le 16 mai 1907, l'Espagne s'aligne à l'Entente cordiale par le biais du pacte de Carthagène. L'Espagne rejoint ainsi le camp anglo-français contre les ambitions allemandes au Maroc, tandis que les trois pays reconnaissent leurs intérêts respectifs et leurs sphères d'influence[4].

Campagne du Maroc (1907-1911)

Coup d'Agadir (1911)

Période du protectorat (1912-1956)

Traité de Fès (1912)

Traité franco-espagnol (27 novembre 1912)

Pacification du Maroc (1912-1934)

Protocole de Tanger (1923)

Promulgation du Dahir berbère (1930)

Naissance du Mouvement national marocain (1930)

Manifeste de l'indépendance (1944)

Révolution du Roi et du peuple (1953-1955)

Déclaration de La Celle-Saint-Cloud (6 novembre 1955)

Abrogation du protectorat (2 mars 1956)

Institutions

Régime politique

Selon 'The American Journal of International Law, « le traité ne remet pas en cause l'existence indépendante du Maroc, au sens où il n'est pas annexé en tant que province ou que département. Son existence territoriale doit être maintenue, la souveraineté du sultan doit être protégée et ses droits reconnus, mais d'un point de vue international, le Maroc perd son indépendance et son égalité avec d'autres nations »[5]. Selon la Cour internationale de justice, il s'agit d'un « accord de nature contractuelle » entre les deux pays, qui ne remet pas en question la souveraineté du Maroc[6].

Dans les faits, le pouvoir exécutif est incarné par le résident général, représentant de la France, qui dispose d'une assez large liberté de manœuvre. Le sultan et le Makhzen sont maintenus comme éléments symboliques de l'Empire chérifien, l'autorité réelle étant exercée par le résident et ses fonctionnaires et officiers (contrôleurs civils et militaires). À la suite du départ de Lyautey en 1925, la résidence devient néanmoins sensible aux pressions exercées par les puissants lobbys coloniaux, représentés par les patrons de la grande industrie et par les Chambres françaises d'agriculture du Maroc.

Représentation française

Gouvernement chérifien

Démographie

Composition de la population

Éducation

Économie

Données économiques générales

Politique monétaire

Politique fiscale

Transports et communications

Notes et références

Notes

- ↑ Le 18 novembre est devenu au Maroc, de manière officielle, l’anniversaire de l’indépendance.

- 1 2 Il ne s'agit pas du nom officiel, d'où l'usage de guillemets.

Références

- ↑ Moulay Youssef et Charles de Beaupoil de Saint-Aulaire, « Dahir du 9 moharrem 1334 (17 novembre 1915) portant description du nouveau drapeau de l'empire », Bulletin officiel de l'Empire chérifien : Protectorat de la République française au Maroc, Rabat, vol. 4, no 162, , p. 838 (lire en ligne [PDF]).

- 1 2 Moulay Abd El Hafid et Eugène Regnault, « TRAITÉ conclu entre la France et le Maroc le 30 mars 1912, pour l'Organisation du Protectorat Français dans l'Empire Chérifien », Bulletin officiel de l'Empire chérifien : Protectorat de la République française au Maroc, Rabat, vol. 1, no 1, , p. 1-2 (lire en ligne [PDF])

- 1 2 André de Laubadère, « Le statut international du Maroc depuis 1955 », Annuaire français de droit international, Paris, CNRS, vol. 2, , p. 126 (lire en ligne)

- ↑ William L. Langer (en), « Tribulations of Empire: The Mediterranean Problem », Foreign Affairs, New York, Council on Foreign Relations, vol. 15, no 4, , p. 650 (ISSN 0015-7120, DOI 10.2307/20028808)

- ↑ The American Journal of International Law, p. ?

- ↑ (en) « Case concerning rights of national of the United States of America in Morocco », dans Giuliana Ziccardi Capaldo (préparé par), Repertory of Decisions of the International Court of Justice (1947-1992), Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, , 633 p. (lire en ligne), p. 453

Annexes

Articles connexes

- Traité de Fès

- Empire colonial français

- Histoire du Maroc

- Hubert Lyautey

- Protectorat espagnol au Maroc

- Protectorat français de Tunisie

- Algérie française

- Protectorat

- Afrique française du Nord (AFN)

- Enseignement français au Maroc

Bibliographie

Francophone

- Gilles Lapouge, « Le statut juridique du Maghreb - Maroc : le régime international de l’empire chérifien depuis la fin du XIXe siècle », Le Monde diplomatique, Paris, , p. 6-7 (lire en ligne)

- Joseph Luccioni, « L'avènement de Sidi Mohammed Ben Youssef au trône du Maroc (1927) », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, no 12, , p. 123-130 (lire en ligne)

- Mohamed Hassan Ouazzani, Le Protectorat, crime de lèse-nation : Le Cas du Maroc, Fès, Fondation Mohamed Hassan Ouazzani, , 128 p. (OCLC 40234710, présentation en ligne)

- Ahmed Zouggari, « Le système d'enseignement sous le protectorat français et espagnol », dans 50 ans de développement humain au Maroc et perspectives 2025, (lire en ligne [PDF]), p. 453-469 — Contribution sur le thème « Systèmes éducatifs, savoir, technologies et innovation », apportée dans le cadre d'un projet d'étude et de réflexion évoqué par le roi Mohammed VI dans son « discours du 20 août 2003 » et ayant conduit à la rédaction d'un rapport général à l'occasion du cinquantenaire de l'Indépendance.

- Daniel Rivet, « Algérie française et Maroc sous protectorat : bref essai d’histoire comparée », colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH

- Abdelhadi Alaoui, Le Maroc et la France : 1912-1956 - Textes et documents à l'appui, Rabat, Fanigraph, , 568 p. (ISBN 9789954038598, OCLC 262650411, présentation en ligne)

- « Le Maroc à l'heure française », dans Michel Abitbol, Histoire du Maroc, Paris, Perrin, [détail de l’édition], p. 413-536

- « L'avènement d'un nouveau Maroc sous le protectorat », dans Pierre Vermeren, Histoire du Maroc depuis l'indépendance, Paris, La Découverte, coll. « Repères/Histoire » (no 346), (réimpr. 2006) (1re éd. 2002), 125 p. (ISBN 9782707164995, OCLC 660132868, présentation en ligne), p. 7-19

- Bénédicte Florin, « Expériences urbaines et architecturales et discours afférents dans le domaine de l'habitat social au Maroc sous le Protectorat (1912-1956) », Les Cahiers d'EMAM, no 20, , p. 59-70 (lire en ligne)

- Adnan Sebti, « Affaire d'État : Comment le Maroc a perdu son indépendance », Zamane, Casablanca, no 10-11, , p. 8-14 [chapeau en ligne]

- Sami Lakhmari (avec Noureddine Ayouch), « Le Maroc dans la réclame coloniale », Zamane, Casablanca, no 53, , p. 90-92 [introduction en ligne]

Anglophone

- « French Protectorate Established in Morocco », The American Journal of International Law (en), Washington, D.C., Société américaine de droit international (en), vol. 6,

- Leon Carl Brown (en), Abdallah Laroui, Nevill Barbour, Susan Gilson Miller, Will D. Swearingen et al., Morocco, Encyclopædia Britannica, (lire en ligne), Decline of traditional government (1830–1912), « The French protectorate (1912–56) »

Liens externes

- Jean-Pierre Maury, « Maroc – Indépendance du Maroc », sur Mjp.univ-perp.fr, université de Perpignan, 2013

- Photographies sur le Maroc « de 1912 à 1940 » et « de 1940 à 1956 », sur Marocantan.com

- « Les tribus marocaines pendant le protectorat », sur France Diplomatie

- « État des fonds des archives du ministère français des Affaires étrangères et européennes sur le protectorat français au Maroc » [PDF], sur France Diplomatie

- Portail du Maroc

- Portail de la France

- Portail du monde colonial

- Portail du XXe siècle