Nag Hammadi

| Nag Hammadi | |||||||||||

|

|

Administration | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||

| Gouvernorat | Qena | ||||||||||

| Démographie | |||||||||||

| Population | 42 820 hab. (2007) | ||||||||||

| Géographie | |||||||||||

| Coordonnées | 26° 03′ 09″ N 32° 14′ 31″ E / 26.0525, 32.241926° 03′ 09″ Nord 32° 14′ 31″ Est / 26.0525, 32.2419 | ||||||||||

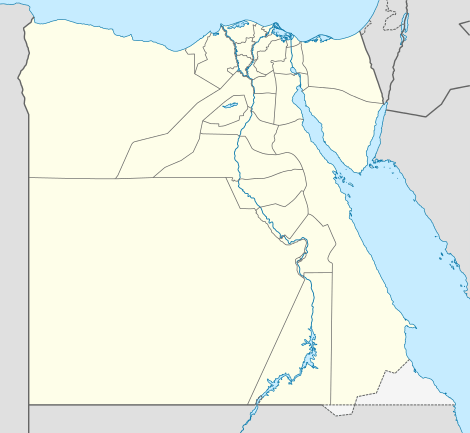

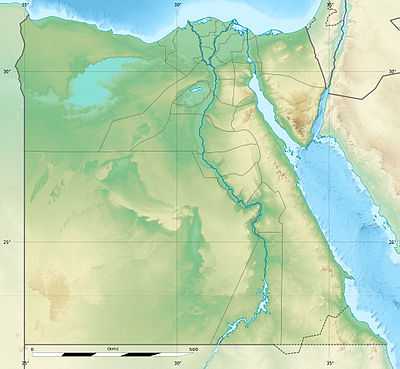

| Localisation | |||||||||||

| modifier | |||||||||||

Nag Hammadi est une ville de la haute Égypte. À l'origine, dans l'Égypte hellénistique, elle portait le nom de Chenoboskion (en grec Χηνοβόσκιον), ce qui signifie "le champ où l'on fait paître les oies". Elle est située sur la rive gauche du Nil à 80 km au nord-ouest de Louxor, et compte environ 40 000 habitants[1], dont 75 % sont coptes[réf. nécessaire]. C'est une région agricole où s'est implantée une très importante raffinerie de canne à sucre. Une énorme usine d'aluminium a également été construite à proximité (Aluminium City). Cette ville porte le nom d'un notable de la ville, Mahmoud Pasha Hammadi, qui l'a fondée. Mahmoud Pasha Hammadi avait créé cette ville pour accueillir des réfugiés chassés par l'occupation britannique. Elle porte le nom de sa famille en son honneur. Depuis le renouveau des tensions islamistes dans le proche-orient, la communauté copte de cette région fait l'objet d'attentats terroristes réguliers, du fait de son importance symbolique. Le dernier a été perpétré en janvier 2010[2].

Écrits coptes

En décembre 1945, des bergers découvrent fortuitement une jarre, enfouie dans le sol, contenant treize codex en langue copte datant du IVe siècle. Ils proviennent probablement d'un monastère pacômien, peut-être même de celui de Chenoboskion (où Saint Pacôme commença sa vie érémitique) ou de celui de Pabau, située à 8 kilomètres du lieu de la découverte. Ces écrits ont un fort relent gnostique[3]. L'ensemble, représentant environ 1 200 pages (fragments ?) est aujourd'hui connu comme la « bibliothèque de Nag Hammadi ». Ces manuscrits anciens ont une grande importance pour la recherche biblique autour des textes du Nouveau Testament. Parmi eux l'exemplaire le plus complet que l'on connaisse de l'Évangile selon Thomas a eu également un grand retentissement.

Notes

Bibliographie

- Écrits gnostiques. La bibliothèque de Nag Hammadi, sous la direction de Jean-Pierre Mahé et de Paul Hubert Poirier, Bibliothèque de la Pléiade, 1920 p. (ISBN 2070113337)

- Pierre Létourneau, Le dialogue du Sauveur (NH III,5), coll. Bibliothèque copte de Nag Hammadi, section « Textes », no 29, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval ; Louvain-Paris, Éditions Peeters, 2003, 332 p.

- Les textes de Nag Hammadi : histoire des religions et approches contemporaines, AIBL, 11‐12 décembre 2008, J.‐P. MAHÉ, P.‐H. Poirier et M. Scopello éd., 282 p., octobre 2010, ISBN 978-2-87754-250-0

Liens externes

- Site de la Bibliothèque Copte de Nag Hammadi

- Page de présentation du colloque de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sur les textes de Nag Hammadi

- Portail de l’Égypte