Massif armoricain

| Massif armoricain | |||||||||||

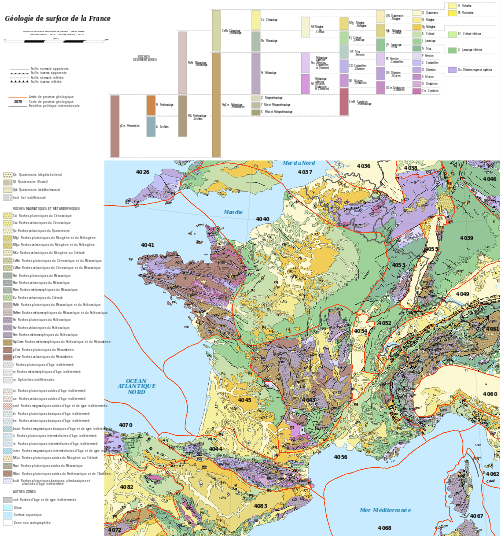

Carte géologique du massif armoricain. |

|||||||||||

| Géographie | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Altitude | 416 m, Mont des Avaloirs | ||||||||||

| Superficie | 65 000 km2 | ||||||||||

| Administration | |||||||||||

| Pays | |||||||||||

| Régions | Bretagne Basse-Normandie Pays de la Loire Poitou-Charentes | ||||||||||

| Départements | Finistère, Côtes-d'Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine Manche, Orne, Calvados Mayenne, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée Deux-Sèvres | ||||||||||

| Géologie | |||||||||||

| Âge | Paléozoïque | ||||||||||

| Roches | Roches métamorphiques et sédimentaires | ||||||||||

| | |||||||||||

| modifier | |||||||||||

Le Massif armoricain, situé dans l’Ouest de l’Europe et de la France, est une des parties visibles d'une ancienne chaîne de montagnes, correspondant principalement à la Bretagne, à l'ouest de la Normandie, à l'ouest des Pays de la Loire et au nord-ouest de la région Poitou-Charentes (département des Deux-Sèvres). Il tire son nom de l’ancienne Armorique, région gauloise située entre la Loire et la Seine. Né au Paléozoïque de l’orogenèse hercynienne, il n’a, à l’inverse du Massif central, que peu subi le contrecoup du plissement alpin. Il a cependant été soulevé, conjointement avec les Cantabriques, lors de l'ouverture du golfe de Gascogne, dont il est, avec la cordillère Cantabrique, l’épaulement.

Bien qu'il atteigne rarement l'altitude de 400 mètres (416 mètres au mont des Avaloirs, Mayenne, 413 mètres au signal d'Écouves, Orne), il doit cependant être classé géologiquement parmi les massifs montagneux, tant pour la nature de ses sols que pour ses paysages escarpés. Profondément érodé et réduit à l'état de pénéplaine, son altitude moyenne de 106 m est inférieure à celle du Bassin parisien (178 m) et du Bassin aquitain (135 m)[1].

Géographie

Le Massif armoricain s'étend sur 65 000 km2[2], en Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie occidentale et ouest du Poitou.

Son point culminant est le mont des Avaloirs, en Mayenne à la limite de l'Orne, avec une altitude de 416 m selon des études récentes de l'IGN. Autrefois, il était crédité, comme le signal d'Écouves, dans l'Orne, d'une altitude de 417 m. Ce dernier est désormais mesuré à 413 m[3].

Son relief en Bretagne propose deux lignes de crêtes :

- la chaîne des monts d'Arrée au nord, culminant à 385 m au Roc'h Ruz suivi à 384 m au Ménez Kador (signal de Toussaines) et au Roc'h Trevezel, se prolongeant vers l'est par les monts du Mené (mont Bel-Air, Toit des Côtes-d'Armor, 339 m) ;

- les montagnes Noires au sud, culminant à 326 m :

- les Landes de Lanvaux puis le sillon de Bretagne, dans la continuité des Montagnes Noires jusqu'à Nantes.

Les rivières ont tracé de profondes vallées : Aulne, Odet, Blavet, Scorff, Laïta, Aven, etc.

Son relief en Mayenne :

- le mont des Avaloirs, point culminant du massif, atteignant 416 m ;

- la chaîne des Coëvrons.

Son relief en Sarthe :

- les Alpes mancelles forment la limite orientale du Massif armoricain et culminent au mont du Haut-Fourché, atteignant 217 m.

Son relief en Normandie :

- le signal d'Écouves, dans l'Orne, atteint 413 m ;

- le mont Pinçon, dans le Calvados, atteint 365 m ;

- la roche d'Oëtre, dans l'Orne, est l'un des sites les plus pittoresques de ce massif ;

- Mortain et ses cascades, les plus grandes de l'Ouest.

Son relief en Vendée et dans les Deux-Sèvres :

- les hauteurs de Vendée avec 290 m au Mont Mercure et 269 m au puy Crapaud et, dans la Gâtine, 271 m au Terrier de Saint-Martin-du-Fouilloux.

-

Roc'h Trevezel.

Géologie

Les domaines géologiques

Le massif armoricain a été façonné par deux grands orogenèses, le cycle cadomien et le varisque, permettant de distinguer le domaine cadomien au nord et le domaine hercynien au sud du massif.

Le domaine nord armoricain ou domaine cadomien

Les chaînes de montagnes et cratons issus du cycle icartien et les sédiments du Pentévrien ont été fortement déformés, plissés et métamorphisés par le cycle cadomien et hercynien. Le socle précambrien contient des roches métamorphiques type gneissique de ces périodes pré-cadomiennes mais elles sont rares et peu connues. Il en reste quelques traces dans la région de Saint-Brieuc, mais aussi de la Hague et des îles Anglo-Normandes (Aurigny, Sercq, Guernesey) datant de l'Icartien.

Le domaine cadomien consiste en lambeaux de l'ancienne chaîne cadomienne, constituée de plutons granitiques datant du Protérozoïque (Perros-Guirec, baie de Saint-Brieuc, région de Sartilly, Mayenne) accompagnés de sédiments pour la plupart issus de cette chaîne, donc détritiques, eux aussi précambriens (sud du Cotentin, ouest du Calvados, nord de la Mayenne, région de la Rance), auxquelles se sont ajoutés des sédiments paléozoïques, en continuité avec les dépôts antérieurs (centre de la Bretagne, de Douarnenez à Angers en passant par Rennes), ou sans continuité, et qui ont été légèrement plissés durant l'orogenèse hercynienne. L'ensemble a été injecté, au Carbonifère, de plutons granitiques hercyniens (régions de Bourbriac, Plœuc-sur-Lié et Dinan), et découpé par une faille de la même époque, courant de la Rade de Brest à la Sarthe.

La limite Sud correspond au cisaillement nord-armoricain et la partie sud du domaine cadomien est occupée par les formations sédimentaires paléozoïques du synclinorium médio-armoricain (synclinal du Menez-Belair ; synclinal de Vieux-Vy-sur-Couesnon ; synclinal de Vitré pour l'Ille-et-Vilaine).

Le domaine sud armoricain ou domaine hercynien

Les terrains sud-armoricains sont en grande partie constitués de granites d'origine hercynienne, injectés le long d'une série de failles courant de la pointe du Raz à la Loire, nommées « zone broyée sud-armoricaine ». Quelques zones sédimentaires cambriennes, ordoviciennes ou siluriennes (Belle-Île-en-Mer, côte ouest de la Vendée, région au sud d'Angers, La Grande Brière), plissés ou métamorphisés pendant l'orogenèse hercynienne, forment les roches sédimentaires paléozoïques de la région.

Au Protérozoïque, la région est marquée par une activité volcanique et orogénique, l'orogenèse cadomienne et une accumulation massive de sédiments (époque du Briovérien).

La phase hercynienne, débutant il y a 330 millions d'années, est à l'origine des granites qui constituèrent l'ossature d'une montagne puissante. Les grès de l'Ordovicien et les schistes du Silurien glissent alors vers les synclinaux. Le glissement vers le nord de la plaque ibéro-aquitaine induit d'importants plissements au Silurien : elle s'enfonce dans la plaque lithosphérique armoricaine et sa subduction provoque la formation de la cordillère ligérienne puis d'une chaîne montagneuse au sud du massif armoricain, chaînes montagneuses qui s'accompagnent de formations détritiques (faciès molassique), de granitisation et de métamorphisme au Dévonien et au Carbonifère[4].

Après la mise en place des plissements de l'orogenèse hercynienne, l'érosion du massif s'est produite durant tout le Mésozoïque et s'est accélérée au Paléocène sous un climat subtropical qui a affecté les roches différemment selon leur dureté. Il en a résulté une pénéplaine rigide qui subit le contrecoup de la formation des Alpes et des Pyrénées, non par une élévation comme pour les régions plus proches de ces montagnes jeunes, mais par une déformation générant un escalier de failles.

Les grands domaines structuraux

On distingue plusieurs domaines structuraux se caractérisant par des roches et des structures géomorphologique spécifiques[5] :

- domaine domnonéen (zone de la Domnonée) : socle précambrien polymétamorphique et polyorogénique (la dernière est l'orogenèse cadomienne) peu réactivé lors du cycle varisque ;

- domaine mancellien (du Pays manceau) : socle précambrien plus jeune (roches du Briovérien de type flysh et roches paléozoïques métamorphisées et plissées lors de l'orogenèse cadomienne) en position supra-crustale et plutons varisques ;

- domaine centre-armoricain : roches sédimentaires paléozoïques épicontinentales (marge Nord du Gondwana) et discordantes sur le socle cadomien, métamorphisées par les déformations et une granitisation hercynienne croissante vers l'ouest ;

- domaine ligérien (des Pays de la Loire) : socle précambrien métamorphisé et couverture discordante paléozoïque volcano-sédimentaire (parfois le domaine de l'anticlinal de Cornouaille est regroupé avec le domaine ligérien) ;

- domaine ouest-vendéen : unités métamorphiques précambriennes reliées au Massif central.

Les deux premiers domaines font partie du domaine cadomien, les trois autres du domaine hercynien. Ils sont également délimités par le cisaillement nord armoricain et le cisaillement sud armoricain (ce dernier étant divisé en deux branches importantes dont la zone broyée sud armoricaine), cisaillements hercyniens accompagnés de roches broyées et de plutons syntectoniques.

Références

- ↑ Christophe Meunier, Géographie, Dunod, 2013, p. 38

- ↑ Armorican Massif - Encyclopædia Britannica

- ↑ Rodolphe Bacquet, Normandie 2. Comprendre la Normandie et Normandie pratique, Place Des Editeurs, 2013, p. 43

- ↑ Michel Colchen, Patrick Rolin, « La chaîne hercynienne en Vendée », Géologie de la France, no 1-2, 2001, p. 53-85

- ↑ C. Le Corre et al, « Le Massif Armoricain », Scientifical Geological Bulletin, vol. 44, no 1-2, 1991, p. 31-57

Annexes

Bibliographie

- (en) « Armorican Massif », sur le site de l'Encyclopædia Britannica

Articles connexes

- Armorica

- Chaîne varisque

- Portail de la montagne

- Portail de la Bretagne

- Portail de la Mayenne

- Portail de la Normandie

- Portail de la Vendée

- Portail des Deux-Sèvres