Médaille Fields

| Médaille Fields | |

|

|

| Nom original | Fields Medal |

|---|---|

| Description | Prix récompensant une contribution majeure en mathématiques |

| Organisateur | Union mathématique internationale |

| Date de création | 1936 |

| Dernier récipiendaire | |

| Site officiel | www.mathunion.org |

| modifier | |

La médaille Fields est la plus prestigieuse récompense pour la reconnaissance de travaux en mathématiques, souvent considérée comme un équivalent du prix Nobel car il n'en existe pas pour cette discipline[N 1].

Elle est attribuée tous les quatre ans au cours du congrès international des mathématiciens à, au plus, quatre mathématiciens de moins de 40 ans[N 2]. Les lauréats se voient attribuer chacun une médaille et un prix de 15 000 dollars canadiens[N 3],[1].

Origine et premières attributions

John Charles Fields, mathématicien canadien, propose la création de cette médaille en 1923 lors d'une réunion internationale à Toronto. À sa mort, en 1932, il lègue ses biens à la science afin de contribuer au financement de la médaille. L'attribution des deux premières médailles a lieu en 1936. La Seconde Guerre mondiale interrompt la délivrance de la distinction jusqu'en 1950. Au départ, seules deux médailles sont décernées tous les quatre ans. En 1966, la décision est prise de passer à quatre lauréats au plus.

Liste des lauréats et classement par pays

| Année | Lauréats |

|---|---|

| 1936 | |

| 1950 | |

| 1954 | |

| 1958 | |

| 1962 | |

| 1966 | |

| 1970 | |

| 1974 | |

| 1978 | |

| 1982 | |

| 1986 | |

| 1990 | |

| 1994 | |

| 1998 | |

| 2002 | |

| 2006 | |

| 2010 | |

| 2014 | |

Classement par pays

| États-Unis | 13 | |

| France | 12 | |

| URSS (3) / Russie (6) | 9 | |

| Royaume-Uni | 5 | |

| Japon | 3 | |

| Belgique | 2 | |

| Afrique du Sud | 1 | |

| Allemagne | 1 | |

| Autriche | 1 | |

| Chine | 1 | |

| Finlande | 1 | |

| Iran | 1 | |

| Israël | 1 | |

| Italie | 1 | |

| Norvège | 1 | |

| Nouvelle-Zélande | 1 | |

| Suède | 1 | |

| Viêt Nam | 1 | |

| Apatride | 1 |

Classement par institutions

À leur nomination, les médaillés Fields travaillaient dans les institutions suivantes[3] :

| Université de Paris[N 6] | 8 | ||

| Université de Princeton | 8 | ||

| Institut des hautes études scientifiques | 4 | ||

| Université de Cambridge | 4 | ||

| Université Harvard | 4 | ||

| Université d'Oxford | 3 | ||

| Massachusetts Institute of Technology | 2 | ||

| Université de Californie à Berkeley | 2 | ||

| Université de Moscou | 2 | ||

| Université Stanford | 2 | ||

| École normale supérieure de Lyon | 1 | ||

| Université libre de Bruxelles | 1 | ||

| Vrije Universiteit Brussel | 1 | ||

| Université de Californie à Los Angeles | 1 | ||

| Université de Californie à San Diego | 1 | ||

| Université de Genève | 1 | ||

| Université de Jérusalem | 1 | ||

| Université de Kharkov | 1 | ||

| Université de Kyoto | 1 | ||

| Université de Londres | 1 | ||

| Université de Lorraine | 1 | ||

| Université de Pise | 1 | ||

| Université Rutgers | 1 | ||

| Université de Stockholm | 1 | ||

| Université de Strasbourg | 1 | ||

| Université du Wisconsin | 1 |

Dix « médaillés Fields » sont d'anciens élèves de l'École normale supérieure : Laurent Schwartz (1950), Jean-Pierre Serre (1954), Réné Thom (1958), Alain Connes (1982), Pierre-Louis Lions (1994), Jean-Christophe Yoccoz (1994), Laurent Lafforgue (2002), Wendelin Werner (2006), Cédric Villani (2010) et Ngô Bảo Châu (2010). Ceci ferait de « Ulm » la deuxième institution au palmarès après « Princeton », si le classement portait sur l'établissement d'origine des médaillés et non le lieu d'obtention.

Concernant le pays d’origine, la France se trouve également bien classée si l'on considère le lieu de formation des médaillés : ainsi en 2004, le CNRS dénombrait déjà 11 lauréats sur 44 qui étaient issus de laboratoires français[N 7]. Prolongeant ce raisonnement jusqu'à 2014[N 8], on aboutit à un total de quinze médaillés Fields issus de laboratoires français, ce qui pourrait placer la France en tête des nations formatrices de ces éminents mathématiciens.

Circonstances spécifiques

En 1966, Alexandre Grothendieck boycotte la cérémonie devant lui remettre une médaille Fields, tenue à Moscou, pour protester contre les interventions militaires soviétiques en Europe de l’Est[4].

En 1970, Sergueï Novikov, en raison des restrictions imposées à son encontre par le gouvernement soviétique, n'est pas en mesure de voyager pour se rendre au congrès de Nice afin de recevoir sa médaille.

En 1974, l'Union Soviétique, par le biais de Lev Pontriaguine, alors vice-président du comité exécutif de l'IMU, s'oppose à ce que la médaille Fields soit remise à Vladimir Arnold, suspecté de dissidence politique[5].

En 1978, Lev Pontriaguine s'élève violemment contre la sélection de Gregori Margulis[6]. Les autres membres du comité exécutif de l'IMU lui tiennent tête[6], mais les autorités soviétiques empêchent Margulis de se rendre au congrès d’Helsinki pour recevoir sa médaille. La récompense est alors reçue en son nom par le mathématicien belge Jacques Tits, qui déclare à cette occasion : « Je ne peux pas ne pas exprimer ma profonde déception — sans doute partagée par beaucoup de monde ici — due à l'absence de Margulis à cette cérémonie. En raison du sens symbolique de cette ville d'Helsinki, j'ai vraiment eu l'espoir grandissant que j'aurais au moins la chance de rencontrer un mathématicien que j'ai seulement connu à travers son travail et pour qui j'ai le plus grand respect et la plus grande admiration[7]. »

En 1982, le congrès doit se tenir à Varsovie mais il est reporté à l'année suivante, en raison de l'instabilité politique du pays. Les récompenses sont annoncées à la neuvième assemblée générale de l'IMU plus tôt dans l'année et remises lors du congrès de Varsovie qui se tient effectivement en 1983.

En 1998, au CIM, Andrew Wiles reçoit des mains du président du comité de la médaille Fields, Yuri Manin, la première plaque d'argent de l'IMU en reconnaissance de sa démonstration du dernier théorème de Fermat. Don Zagier fait référence à la plaque comme une « médaille Fields de poids ». Pour expliquer cette récompense, on évoque souvent le fait que Wiles avait dépassé l'âge limite de la médaille Fields (40 ans[8]). Pourtant, bien que Wiles eût déjà légèrement dépassé l'âge limite en 1994, il avait alors été estimé favori pour gagner la médaille ; mais l'attribution n'avait finalement pas été envisageable car un « trou » avait été trouvé dans sa démonstration du théorème à l'été 1993, défaillance qu'il n'avait pu combler que deux ans plus tard, en 1995[9],[10].

En 2003, un autre équivalent du prix Nobel est créé en Norvège pour les mathématiques : le prix Abel. Le premier prix est attribué au Français Jean-Pierre Serre, déjà plus jeune lauréat de la médaille Fields en 1954.

En 2006, Grigori Perelman, lauréat pour sa démonstration de la conjecture de Poincaré, refuse la médaille Fields[11] et n'assiste pas au congrès[12].

Un même problème — en l'occurrence, savoir si une variété homotopiquement équivalente à une sphère de dimension n est ou non une sphère de dimension n (voir la conjecture de Poincaré) — a donné lieu à l'attribution de trois médailles Fields : la première en 1966 à Stephen Smale, la deuxième en 1986 à Michael Freedman, la troisième vingt ans plus tard à Grigori Perelman.

En 2014, Maryam Mirzakhani est la première femme à recevoir la distinction.

Nature de la médaille

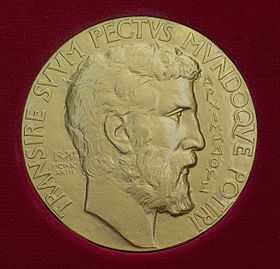

La médaille a été dessinée par le médecin et sculpteur canadien R. Tait McKenzie (en)[13].

Sur l'avers, se trouvent un portrait de profil d'Archimède et une citation en latin du poète Manilius[14] : « Transire suum pectus mundoque potiri », ce qui peut se traduire mot à mot par : « Traverser ton propre cœur[N 9] et te rendre maître de l'univers[N 10] ».

Au revers, est inscrite une phrase en latin :

CONGREGATI

EX TOTO ORBE

MATHEMATICI

OB SCRIPTA INSIGNIA

TRIBUERE

dont une traduction peut être : « Les mathématiciens s'étant rassemblés du monde entier ont remis cette récompense en raison de remarquables écrits ».

À l'arrière-plan, figure une représentation de la tombe d'Archimède, avec la gravure de son théorème « De la sphère et du cylindre[N 11] » disposée derrière un rameau.

La tranche porte le nom du lauréat.

Dans la culture populaire

- Dans le film Un conte de Noël, le personnage joué par Hippolyte Girardot est médaillé Fields. Il est amusant de noter que c'est Cédric Villani, qui depuis a obtenu lui-même la médaille Fields en 2010, qui a couvert de formules le tableau sur lequel est censé écrire Hippolyte Girardot.

- Dans le film Will Hunting, le personnage fictif Gerald Lambeau aurait reçu la médaille Fields pour des travaux en combinatoire.

- Dans le film Un homme d'exception, John Forbes Nash se plaint de ne pas avoir reçu la médaille Fields.

- Dans la série télévisée Eureka, Nathan Stark dit avoir reçu la médaille Fields.

- Dans la série télévisée Numb3rs, le mathématicien fictif Charlie Eppes explique à Megan Reeves l'inexistence d'un prix Nobel des mathématiques.

- Dans l'épisode 6 de la saison 2 de la série télévisée Utopia (La fin justifie les moyens), l'un des personnages éliminés par Terrence indique ironiquement qu'il a obtenu la médaille Fields.

Notes et références

Notes

- ↑ Alfred Nobel ne s'est jamais expliqué sur la motivation de l'absence des mathématiques parmi les disciplines qui sont récompensées par un Prix Nobel. Certains ont invoqué, très probablement à tort, une contrariété personnelle.

- ↑ En fait, ils doivent ne pas avoir atteint cet âge au 1er janvier de l'année en cours.

- ↑ Soit un peu plus de 10 000 euros.

- ↑ En 1966, Grothendieck était apatride mais avait déjà passé la plus grande partie de sa vie en France, dont ses années de formation[2]. Il a ensuite acquis la nationalité française : en 1971.

- ↑ Vladimir Drinfeld est parfois considéré comme ukrainien mais l'indépendance ukrainienne ne date que du 24 août 1991.

- ↑ Y compris, après séparation, Université Paris-Sud (3) et Université Paris-Dauphine (1).

- ↑ À cette date, il convenait en effet d’ajouter à la liste des normaliens énoncée ci-avant, arrêtée à 2004, donc au nombre de sept, les quatre autres personnalités suivantes : le Français Alexandre Grothendieck (1966), les Belges Pierre Deligne (1978) et Jean Bourgain (1994), et le Russe Maxim Kontsevitch (1998)[2].

- ↑ Sachant qu'entre 2004 et 2014, il y a eu quatre nouveaux médaillés Fields français : Werner (2006), Villani (2010), Ngô (2010) et le franco-brésilien Ávila (2014).

- ↑ Ce qui peut être interprété par « aller au-delà de tes limites ».

- ↑ Sous-entendu, par la connaissance.

- ↑ Une sphère et un cylindre circonscrit de mêmes hauteur et diamètre, travail dont il était le plus fier.

Références

- ↑ (en) Eric W. Weisstein, « Fields Medal », MathWorld (page consultée le 24 août 2010).

- 1 2 La Médaille Fields : 11 lauréats sur 44 sont issus de laboratoires français, CNRS, 2004.

- ↑ Infoplease.com.

- ↑ (en) Allyn Jackson, « As If Summoned from the Void: The Life of Alexandre Grothendieck », Notices of the American Mathematical Society, vol. 51, no 10, , p. 1196-1212 (lire en ligne [PDF]), p. 1198.

- ↑ (en) « Why didn’t Vladimir Arnold get the Fields Medal in 1974? », lire en ligne sur MathOverflow.

- 1 2 (en) Olli Lehto (fi), Mathematics without borders: a history of the International Mathematical Union, Springer-Verlag, 1998 (ISBN 0387983589), p. 205-206.

- ↑ (en) John J. O’Connor et Edmund F. Robertson, « Médaille Fields », dans MacTutor History of Mathematics archive, université de St Andrews (lire en ligne)..

- ↑ (en) Andrew John Wiles, Encyclopædia Britannica (page consultée le 24 août 2010).

- ↑ (en) Andrew J. Wiles awarded the "IMU silver plaque", Medieninformation Nr. 183, 18 août 1998, Université technique de Berlin (page consultée le 24 août 2010).

- ↑ (en) Allyn Jackson, « Borcherds, Gowers, Kontsevich, and McMullen Receive Fields Medals », Notices of the American Mathematical Society, vol. 45, no 10, , p. 1358-1360 (lire en ligne [PDF]), p. 1360.

- ↑ (en) « Maths genius turns down top prize », BBC News, (lire en ligne).

- ↑ (en) Justin Mullins, « Prestigious Fields Medals for mathematics awarded », New Scientist, (lire en ligne).

- ↑ (en)The Fields Medal (site officiel).

- ↑ Issue de Astronomica, IV, v. 392.

Voir aussi

Article connexe

Prix Abel

Lien externe

(en) Site officiel

- Portail des mathématiques

- Portail des récompenses et distinctions