Le Petit Journal (quotidien)

| Le Petit Journal | |

Le Petit Journal par Konstantin Stoitzner. | |

| Pays | |

|---|---|

| Langue | Français |

| Périodicité | Quotidien |

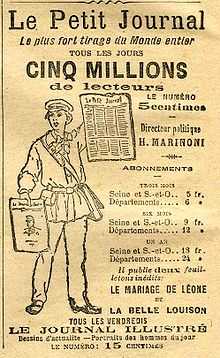

| Prix au numéro | 5 centimes |

| Fondateur | Moïse Polydore Millaud |

| Date de fondation | 1er février 1863 |

| Date du dernier numéro | 26-27 août 1944 |

| Ville d’édition | Paris |

| ISSN | 1256-0464 |

| modifier | |

Le Petit Journal est un quotidien parisien républicain et conservateur, fondé par Moïse Polydore Millaud[1], qui a paru de 1863 à 1944. C'est, à la cheville entre les XIXe et XXe siècles et jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'un des quatre plus grands quotidiens français, avec Le Petit Parisien, Le Matin, et Le Journal. Il tire à un million d'exemplaires en 1890, en pleine crise boulangiste.

Collaborèrent au Petit Journal Albert Londres, René Hachette, Raymond Patenôtre, Saint-Paulien, Paul-Émile Victor, Daniel-Rops, Roger Vercel, Stephen Pichon ou encore Maxence Van der Meersch.

Les origines

Le fondateur du titre est Moïse Millaud. Issu d'une famille juive de Bordeaux, il a débuté dans les affaires et les affaires de presse dès la monarchie de Juillet avec des publications financières ou judiciaires. En 1856, il rachète la Presse[1] de Girardin, mais son échec lui fait comprendre que cette formule, nouvelle vingt ans plus tôt, est maintenant dépassée.

Il en confie la direction gérance à son neveu Alphonse (né le 11 juin 1829 à Mouriès), fils de son frère Joseph.

Les particularités

,_bnf_gallica.jpg)

Le Petit Journal attire de nombreux lecteurs car le passage de l'impression « à la feuille » à l'impression en rotative lui permet d'être bon marché : il ne coûte que 5 centimes au lieu de 15 centimes pour les journaux ordinaires. Il a un format commode (43 × 30 cm), est accessible à tous (pas d'abonnement), et propose, à côté de l'information nationale et internationale, un contenu distrayant comprenant fait divers, feuilletons, horoscopes et chroniques. Journal se déclarant apolitique – même si ce n'est pas tout à fait le cas –, il est dispensé du timbre. Il s'agit en outre d'un journal du soir, vendu par des crieurs à la sortie des usines et des ateliers[2]. Il est l'emblème d'une nouvelle forme de journalisme qui se développe, celle de la petite presse.

Le Petit Journal voit en fait ses ventes considérablement augmenter lorsqu'il se met à publier le compte-rendu de faits divers extraordinaires, comme l'Affaire Troppmann, en septembre 1869. Tout Paris se presse à Pantin, où l'on vient de découvrir sept cadavres appartenant à une même famille. Autour de la fosse, on a monté une fête foraine. Devant l'émotion suscitée par cette tuerie, Alphonse Millaud, patron du Petit Journal, décide de couvrir abondamment l'histoire. Immédiatement, le pays tout entier se passionne pour cette famille odieusement massacrée. La police arrête un certain Jean-Baptiste Troppmann, alors qu'il tentait d'embarquer pour les Amériques. Il a sur lui les papiers et les bijoux de l'infortunée famille. Pour Millaud, l'affaire Troppmann se révèle être une mine d'or : le tirage du journal passe ainsi de 200 000 exemplaires par jour à 300 000, puis à 500 000 ! Cette exploitation des faits divers devient alors la stratégie éditoriale du journal, sur laquelle beaucoup d'historiens porteront un jugement sévère[3].

L'ascension

Le premier numéro sort le 1er février 1863 et, dès octobre, dépasse, avec 83 000 exemplaires[2], le plus fort tirage des journaux « sérieux » comme Le Siècle, qui tire à 50 000 exemplaires. Deux ans plus tard, à lui seul, le tirage du Petit Journal, avec 259 000 exemplaires, est supérieur à celui de l'ensemble de la presse parisienne. En 1870, il atteint 340 000 exemplaires, soit le double du tirage de la presse parisienne. Ses progrès avaient aussi été rendus possibles grâce aux presses rotatives qu'Hippolyte Marinoni (1823-1904) met au point pour lui dès 1867.

En février 1864, la famille Millaud lance Le Journal illustré, publication dominical, vendue 10 centimes, qui, en 1890, se trouve concurrencé par le supplément illustré du Petit Journal. Les Millaud se retrouvent ensuite face à des difficultés financières et revendent leur groupe en 1873 à Émile de Girardin, lequel est associé à Marinoni, Gibiat et Jenty.

En 1882, Marinoni prend le contrôle du journal, succédant à Girardin. Dès 1884, le 15 juin, paraît le Supplément illustré hebdomadaire – d'abord sous-titré Supplément du dimanche puis Supplément littéraire – du journal, pour lequel une innovation est apportée : l'illustration couleur. Ce supplément est finalement nommé Le Petit Journal supplément illustré'. Pressentant l'importance de la couleur, Marinoni fabrique en 1889 une presse rotative à impression polychrome, débitant 20 000 exemplaires à l'heure, ce qui permet, à partir du numéro du 29 novembre 1890 et les portraits du couple présidentiel Sadi-Carnot, d'imprimer en six couleurs la une et la dernière page du Supplément illustré[4]. Le tirage du Supplément atteint 1 million d'exemplaires en 1895.

Malgré quelques crises, l'audience du journal ne cesse d'augmenter, et aucun de ses concurrents ne peut mettre sa suprématie en cause ; son tirage atteint 500 000 exemplaires en 1878, 1 million en 1890[2] et certainement autour de 2 millions en 1895, date à laquelle il devient le journal avec le plus haut tirage au monde.

Le Petit Journal est alors l'un des trois principaux journaux français. Ce journal de presse populaire expédie 80 % de son tirage en province.

La déchéance

.jpg)

Après 1900, les tirages commencent à stagner puis à décroître : Le Petit Parisien, mieux géré et qui évite de prendre parti dans l'affaire Dreyfus, devient le plus grand journal français. Ernest Judet (1851-1943) place Le Petit Journal dans le parti antidreyfusard et le rallie à la cause nationaliste. En 1914, Le Petit Journal ne tire plus qu'à 850 000 exemplaires, et son tirage baisse jusqu'à 400 000 en 1919. Après la guerre, une bonne partie de ses lecteurs, déconcertés ou choqués par l'engagement du journal dans le parti antidreyfusard sont alors passés à la lecture d'un concurrent qui franchit la barre des deux millions d'exemplaires et devient le roi de la petite presse : Le Petit Parisien.

Le Petit Journal devient en 1936 l'organe du Parti social français (P.S.F.) dont la devise, « Travail, Famille, Patrie », empruntée aux Croix-de-Feu et reprise par la suite, en 1940, par l'État français, figure sous le titre du quotidien.

Malgré les commandites successives de Loucheur, puis de Patenôtre, le déclin s'accentua dans l'entre-deux-guerres. En 1937, il ne tirait plus qu'à 150 000 exemplaires, quand il devint l'organe du Parti social français du colonel de La Rocque, mais son audience ne s'en trouva pas améliorée.

Replié à Clermont-Ferrand en juin 1940, le Petit Journal y vécut, médiocrement, jusqu'en 1944 où il disparaît complètement ; durant cette période, il reçut chaque mois une subvention du gouvernement de Vichy ; son conseil d'administration était alors présidé par le colonel de La Rocque.

Compétitions sportives

En 1891, Pierre Giffard, rédacteur en chef du Petit Journal crée la course cycliste Paris-Brest-Paris.

Le , Le Petit Journal a organisé la première compétition automobile de l'histoire, le Paris-Rouen. Le premier prix est partagé entre "Panhard & Levassor" et "les Fils de Peugeot Frères".

Le Carnaval de Paris

Durant des décennies, Le Petit Journal a accordé une très large place aux festivités du Carnaval de Paris et a reçu fastueusement les reines de la Mi-Carême. Un certain nombre de couvertures en couleurs de son supplément hebdomadaire ont pour sujet le Carnaval de Paris.

En 1912, pour fêter son cinquantième anniversaire, Le Petit Journal fait défiler à Paris, à l'occasion de la Mi-Carême, un imposant cortège formé de groupes et chars du Carnaval de Nice[5].

Comme aucun atelier parisien n'a de portes assez larges pour laisser sortir les chars une fois remontés, un atelier de fortune est installé sous les arcades du métro aérien, station Corvisart. Celles-ci sont fermées avec de grandes bâches[6].

Notes et références

- 1 2 Ivan Chupin, Nicolas Hubé et Nicolas Kaciaf, Histoire politique et économique des médias en France, La Découverte,‎ , 126 p. (ISBN 978-2-7071-5465-1), p. 42

- 1 2 3 Ivan Chupin, Nicolas Hubé et Nicolas Kaciaf, Histoire politique et économique des médias en France, La Découverte,‎ , 126 p. (ISBN 978-2-7071-5465-1), p. 43

- ↑ François Caron, La France des patriotes, Paris, Fayard, coll. « Histoire de France (Jean Favier, dir.) » 1985, p. 171

- ↑ Le Petit Journal et son supplément illustré

- ↑ La Mi-Carême, La composition et les itinéraires des différents cortèges, Le Petit Parisien, p. 2, 3e colonne ; voir aussi l'article « Les groupes du Carnaval de Nice en route de Nice à Paris », Le Petit Journal, 13 mars 1912.

- ↑ Autre article dans le même numéro : Le Petit Journal, 13 mars 1912.

Bibliographie

- Christophe Charle, Le siècle de la presse (1830-1939), Seuil, coll. « l'Univers historique », Paris, 2004, p. 102-104.

- Fred Kupferman et Philippe Machefer, « Presse et politique dans les années Trente : le cas du Petit Journal », in Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 22, janvier-mars 1975, 45 p.

- François Marotin, « Le Petit Journal et la femme en 1865 », in La Femme au XIXe siècle : Littérature et idéologie, Presses universitaires de Lyon, 1978, p. 97-112.

- (en)W. Schneider, An empire for the masses: the Fench popular image of Africa 1870-1900, Westport, 1982.

- Bruno Fuligni, Les frasques de la Belle-Époque : Les plus belles unes du Petit journal, Albin Michel, 2012

Liens externes

- Le Petit Journal (toutes les couvertures en ligne)

- Histoire du Petit Journal

- Le Petit Journal collection

Gallica :

- Le Petit Journal, 1863-1943, [lire en ligne]

- Le Petit Journal illustré, 1884-1920, [lire en ligne]

- Portail de la presse écrite