Melolonthinae

Hanneton commun

(Melolontha melolontha) - Muséum de Toulouse

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Arthropoda |

| Sous-embr. | Hexapoda |

| Classe | Insecta |

| Ordre | Coleoptera |

| Sous-ordre | Polyphaga |

| Super-famille | Scarabaeoidea |

| Famille | Scarabaeidae |

Melolonthinae

Leach, 1819

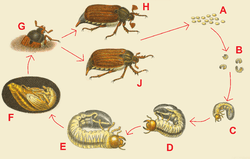

Les Melolonthinae, connus ordinairement sous le nom de hannetons, sont une sous-famille d'insectes coléoptères nocturnes, de la famille des Scarabaeidae (anciennement de la famille des Melolonthidae). Le nom commun hanneton est donné en français à plusieurs espèces et genres de la sous-famille Melolonthinae. Les adultes sont phyllophages (mangeurs de feuilles) et certains espèces sont depuis longtemps connues pour des pullulations cycliques durant lesquelles elles peuvent entièrement défolier certains arbres, voir un peuplement forestier[1].

Les adultes sont phyllophages et les larves, appelées « vers blancs » ou « mans », sont radicivores. Plusieurs espèces — quand elles pullulent — sont nuisibles à l'agriculture. On les considérait aussi autrefois comme nuisibles à la sylviculture.

Dénomination

La sous-famille a été décrite par l'entomologiste britannique William Elford Leach en 1819.

Biologie

Le nombre d'œufs pondu par femelle est relativement faible (pour le hanneton commun ou le hanneton forestier en France : 24 ± 14 œufs en moyenne à la 1ère ponte et 16 ± 8 pour la seconde ponte selon Schwenke (1974)[2]

Les larves, souvent dénommées « vers blancs » sont dites melolonthiformes (arquées, avec un abdomen renflé à l’extrémité caudale).

Leur cycle de vie notamment étudié par Hurpin[3][4],[5] (dont in Balachowsky, 1962[6]) est de 3 à 6 ans en Europe, nettement plus long dans les climats froids ; il est de 3 ans en France pour le hanneton commun ou forestier.

Ces larves sont l'une des sources de nourriture de nombreux animaux (et en particulier en Europe du sanglier qui les recherche activement en retournant le sol). En zone froide et tempérée, elles s'enfoncent en hiver dans le sol jusqu’à 80 cm en sol sableux et remontent au niveau des racines superficielles en saison de végétation (dans les premiers centimètres à 40 cm de profondeur) [1].

Pour des raisons mal comprises, chaque génération ne produit pas autant d'adultes. Un cycle de 3 ans est généralement observé avec une génération plus importante (en nombre d'individus) suivie de deux générations plus discrètes[1]. Ces cycles concernent de grandes régions, mais diffèrent selon ces grandes régions ; Hurpin en 1962 a dressé une carte des régions concernées par chaque grand cycle pour la France[5]. Les pics d'émergence correspondent parfois à des pics de dépérissements (ex : 1991, 1994, 1997, 2009, 2012 signalés à la DSF pour le nord-est de la France, avec un maxima en 2009, avant une pullulation signalée en 2015).

Les années concernées par ces pics, on passe en France de quelques individus par hectare à des centaines de milliers, avec alors jusqu'à 100 larves (de l'année 1) par m2 dans les zones les plus favorables. Cette génération L1 perd la moitié de son importance dans les premiers mois (prédation + parasitisme) et la génération L3 est environ 3 fois moins nombreuses[1]. Les nymphes sont ensuite 6 à 7 fois moins nombreuses, ce qui selon Régnier (1952) montre que la larve est une source importante de nourriture pour d'autres espèces, mais avec d'importantes variations quantitatives liées aux cultures et au climat[7].

Schwenke (1974) a montré que certaines variations météorologiques (ex : froid en période de début de vie des larves, sécheresses printanières ou au contraire sols engorgés) régulaient très significativement aussi la population larvaire (avec des différences selon les espèces considérées)[2].

Histoire

Selon les témoignages des naturalistes et chroniqueurs du passé, le nombre des hannetons était en Europe autrefois bien plus élevé qu’aujourd’hui[8].

Le dictionnaire raisonné d'histoire naturelle Paris de 1764 le présente comme suit « Le nombre des Hannetons est si prodigieux, que leurs ennemis ne peuvent suffire pour les exterminer : le meilleur expédient, pour diminuer le nombre de ces insectes, est débattre les arbres avec de longues perches, de balayer les Hannetons en tas & de les détruire ensuite: il y a quelques années qu'un certain canton de l'Irlande souffroit tan: des Hannetons , que les Habitans se déterminèrent à mettre le feu à une forêt de plusieurs lieues d'étendue , pour couper la communication avec les cantons qui en étoient infestés Cet insecte ne vole guere pendant le jour : il se tient caché sous les feuilles , ou du chêne , ou du figuier sauvage , ou du tilleul, ou du noyet , &c. Il semble y être assoupi jusqu'au coucher du soleil : alors ils se réunissent en troupes -, & avant de se mettre en route , ils déploient & allongent leurs houpes, ils volent autour des haies en bourdonnant, Sc donnent brusquement contre tout ce qu'ils rencontrent; d'où vient le proverbe ; Etourdi comme un Hanneton. Les Hannetons se nourrissent de feuilles d'arbres, des œufs de sauterelle , & deviennent, à leur tour , la proie des corbeaux; les fermiers n'entendent donc gueres leurs intérêts , lorsqu'ils mettent tout en œuvre pour exterminer ces oiseaux. Quand les Hannetons ont ravagé les feuilles des chênes & des arbres fruitiers , ces arbres pérrissent en partie , ou ne poussent l’année suivante leurs boutons que fort tard »

Au milieu du XIXème siècle avant l’invention des pesticides chimiques, il est si commun qu’on l’utilise en Suisse pour en extraire « une huile bonne pour accommoder la salade ou graisser les machines ». En Prusse, on le sèche pour en faire une farine « qui sert à confectionner les galettes pour la nourriture des jeunes faisans, perdrix, cailles, etc. ». Déjà « Quelques essais ont été tentés pour introduire la larve du hanneton dans la cuisine française et pour la manger à l'instar des escargots ».

Et certains songent à faire une exploitation industrielle de l’huile qu’on peut en extraire[9] pour aussi en tirer partie sous forme d’huile d'éclairage. Le chimiste Jouglet pense qu’on pourrait « en extraire une matière colorante qui peut être appelée à faire rapidement son chemin dans l'industrie : c'est une couleur jaune, fine, qui varie du jaune de chrome au jaune d'or; chaque hanneton en donne quelques centigrammes. Si cette couleur est adoptée par la mode, le hanneton sera prochainement hors de prix, et, au lieu de payer des primes pour le détruire, on l'élèvera avec toutes sortes de soins, au moins comme le ver à soie » estime l’un de ses contemporains qui ajoute qu’il peut aussi « fournir un engrais très-puissant, puisqu'il contient (d'après des analyses de M. Mène), à l'état de larve, 1,60 d'azote, et à l'état de hanneton 3,12 d'azote pour 100 parties », concluant qu’au lieu de le brûler « le résultat des chasses que l'on a établies dans certains départements pour se débarrasser de ce coléoptère nuisible » on pourrait « chercher à l'utiliser dans des industries profitables, soit à l'agriculture, soit au commerce ». Un manuel destiné aux élus municipaux[10] et indique que « la nature a doué le hanneton d'habitudes funestes, celle de s'attacher de préférence aux jeunes arbres, aux coudriers, et celle de dormir, pendant le jour, sur la feuille qui lui sert d'aliment, ce qui le livre à ses ennemis. Il suffit, pour l'homme, d'une légère secousse pour faire tomber tous ceux qui sont sur un arbre et pour les détruire. Cette destruction peut même être utile aux basses-cours. On échaude les hannetons et on les donne aux poules et aux autres oiseaux domestiques, qui en sont très-friands ».

Pour la période récente, les pullulations les plus impressionnantes ont concerné des herbages dans le Nord-Est et Centre de la France signalées notamment par Hurpin (1962) et des pullulations de moindre ampleur ont été signalées en Alsace depuis 1967 ainsi qu’en Lorraine, Franche-Comté, Limousin et Auvergne. Selon LM Nageleisen[1], l’évolution des pratiques agricoles (travail du sol dans les anciennes prairies permanentes…) pourrait expliquer ces pullulations.

En forêt et en pépinières sylvicoles, les dégâts ont été signalés dans le Doubs, le Loiret, le Maine-et-Loire de 1975 à 1978 puis dans le Bas-Rhin, et le Massif central de 1983 à 1990 (Abgrall, 1991). Elles se sont calmées et ont été sporadiques de 1989 au début des années 2010... (262 signalements) et ont touché surtout le Nord-Est de la France (fig. 2 ), puis ont augmenté.

Dans les années 2000-2010 (fig. 10) notamment tous les trois ans dans le Bassigny (région située au nord de la Haute-Saône, à l’ouest des Vosges et au sud de la Haute-Marne). Les traitements pesticides à base d’organochlorés faits à la demande des agriculteurs en 1991 ont été sans succès et peuvent toucher un grand nombre d’espèces non-cibles, dont la plupart des prédateurs du hanneton. Depuis une dizaine d’années, la zone forestière allemande touchée tend à s’étendre en Alsace via la vallée du Rhin avec une pullulation record en 2015.

L’intensité des dégâts en forêt varie selon l’âge des arbres, l’essence considérée et la variété du couvert végétal au sol[2]. Les jeunes plantations faites en milieu ouvert sont les plus vulnérables[2]. Selon LM Nageleisen (2013)[1] les pullulations sont induites par des déséquilibres dans les équilibres prédateurs-proies (nombre des prédateurs naturels du hanneton sont considérés comme nuisibles par les chasseurs et/ou agriculteurs). Nageleisen note aussi que les enclos grillagés (« exclos ») faits pour protéger les jeunes plantations de l’abroutissement par les cervidés empêchent aussi les sangliers d’accéder à ces parcelles, ce qui qui favorise la pullulation des « vers blancs » dans ces parcelles[1].

Taxinomie

Environ 750 genres et 11 000 espèces ont été décrits à travers le monde (Houston, Weir, 1992). Le genre le plus commun en Europe de l’ouest est Melolontha.

Liste des tribus

- Ablaberini

- Alvarengiini

- Automoliini

- Chasmatopterini

- Colymbomorphini

- Comophorini

- Diphucephalini

- Diphycerini

- Diplotaxini

- Euchirini

- Heteronychini

- Hopliini

- Lichniini

- Liparetrini

- Macrodactylini

- Maechidiini

- Melolonthini Leach

- Oncerini

- Pachydemini

- Pachypodini

- Pachytrichini

- Phyllotocidiini

- Podolasiini

- Scitalini

- Sericini

- Sericoidini

- Stethaspini

- Systellopini

- Tanyproctini

- †Cretomelolonthini

Fréquence

En Europe de l'Ouest, les espèces les plus courantes sont notamment

- le hanneton commun (Melolontha melolontha),

- le hanneton de la Saint Jean (Amphimallon solstitialis)

- le hanneton foulon (Polyphylla fullo).

Le hanneton a de nombreux prédateurs autant dans la terre que dans les airs. Lors de l'envol des adultes, divers oiseaux et mammifères insectivores et certaines chauve-souris sont aux aguets.

Les hannetons font partie des populations de coléoptères qui ont fortement régressé[8].

Genres rencontrés en Europe

- Amadotrogus Reitter, 1902

- Amphimallon Berthold, 1827

- Anoxia Laporte de Castelnau, 1833

- Butozania Miksic, 1955

- Chioneosoma Kraatz, 1891

- Firminus Coca-Abia, 2004

- Geotrogus Guérin-Méneville, 1842

- Haplidia Hope, 1837

- Holochelus Reitter, 1889

- Hoplia Illiger, 1803

- Lasiopsis Erichson, 1847

- Melolontha Fabricius, 1775

- Monotropus Erichson, 1848

- Polyphylla Harris, 1842

- Pseudotrematodes Jacquelin du Val, 1860

- Rhizotrogus Lepeletier & Serville, 1825

- Tosevskiana Pavicevic, 1985

Risques de confusion

Les larves de hannetons et celles de la cétoine dorée, toutes deux communément appelées « vers blancs », se ressemblent, mais les larves de la cétoine ne s'attaquent pas aux racines des cultures et sont utiles dans les tas de compost, où elles participent à la décomposition des débris végétaux. Les larves de hanneton sont blanc-jaune, à grosse tête et aux pattes plus longues que la largeur du corps, tandis que les larves de cétoine ont une teinte gris-blanc, une petite tête, un abdomen renflé à la base et de courtes pattes[11].

Anecdote

Dans sa jeunesse, le naturaliste Charles Darwin s'amusait à collectionner des hannetons durant ses heures de cours[12].

Notes et références

- 1 2 3 4 5 6 7 Nageleisen LM (2013) Note technique de la DSF/ Centre Inra de Nancy- Lorraine (Champenoux), Mai 2013, Département de la santé des forêts

- 1 2 3 4 Schwenke W (1974). Die forstschädlinge Europas, Zweiter Band : Käfer. Verlag Paul Parey, p. 85-128.

- ↑ Hurpin B (1960) Méthodes d'échantillonnage des populations de vers blancs — Revue de Zoologie agricole, vol. 4-6, pp. 59-62

- ↑ Hurpin B (1961) Sachons distinguer entre les nombreuses espèces de vers blancs. Phytoma juin-juillet

- 1 2 Hurpin B (1962). Super-famille des Scaraboidea. In : Entomologie appliquée à l'agriculture. Tome I – Coléoptére/A.-S. Balachowsky ; Paris, Masson Ed, 1962 ; pp 24-204

- ↑ Balachowsky A.S. (1962) Entomologie appliquée à l'agriculture Tome 1 – Coléoptères 1er volume, ed. Masson et Cie, p 48-122

- ↑ Régnier R (1952) Recherches sur les hannetons : évolution de la population larvaire en fonction des cultures et du climat. Compte-rendu de l’Académie d’Agriculture de France, p. 448- 454

- 1 2 Photonature Fontainebleau (2011), http://photonaturefontainebleau.over-blog.net/article-le-hanneton-commun-note-0535-71780165.html Le Hanneton commun. note 0535 ; avril 2011

- ↑ Louis Figuier & Émile Gautier (1869) Exploitation industrielle des hannetons. « L'année scientifique et industrielle » volume 14

- ↑ Charles Vasserot (1866) « Nouveau manuel complet des maires, adjoints et conseillers municipaux » encourage les élus à pousser les enfants à récolter et détruire les hannetons

- ↑ La cétoine dorée, un insecte auxiliaire utile au jardin, sur le site Gerbeaud consulté le 26 mars 2015.

- ↑ Jostein Gaarder, Le monde de Sophie, Oslo (traduit à Paris), Éditions du Seuil,‎ , 623 p. (ISBN 2-02-021949-2), p. 430

Voir aussi

Article connexe

- Scarabaeidae

Liens externes

- Référence Fauna Europaea : Melolonthinae (en)

- Référence BioLib : Melolonthinae Leach, 1819 (en)

- Référence ITIS : Melolonthinae (fr) ( (en))

- Référence EOL : Melolonthinae (en)

Bibliographie

- Hájek J (2010) Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Dynamopodinae, Dynastinae, Melolonthinae and Rutelinae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 50: 279-320. ISSN: 0374-1036 PDF

- Coca-Abia M (2007) Phylogenetic relationships of the subfamily Melolonthinae (Coleoptera, Scarabaeidae). Insect systematics & evolution, 38: 447-472.

- Lacroix M (2010) Melolonthinae afrotropicaux genera et catalogue (Coleoptera, Melolonthinae). Éditions Marc Lacroix / Collection Hannetons, France. 277 p. ISBN 978-2-9529275-1-2.

- Portail de l’entomologie