Atlas de Trudaine

| Atlas de Trudaine | |

Le bois nommé « les hayes d'Avefnes » et « la verde valée », sur l’atlas de Trudaine |

|

| Auteur | Collectif |

|---|---|

| Directeur de publication | Daniel-Charles Trudaine |

| Genre | Atlas |

| Éditeur | Ponts et Chaussées |

| Collection | Atlas des routes de France |

| Date de parution | 1745 Ã 1780 |

| Lieu de parution | Paris |

| Pays d'origine | France |

| modifier | |

L'Atlas des routes de France dit Atlas de Trudaine figure parmi les plus grands atlas géographique routiers de France. Cet atlas, réalisé entre 1745 et 1780 sur ordre de Daniel-Charles Trudaine, administrateur des Ponts et Chaussées, vise à cartographier finement les routes et leurs abords (ff. pentes, ouvrages, franchissement de cours d’eau en particulier). Il donne une valeur informative considérable sur les paysages proches des routes à la fin du XVIIIe siècle et reste à cet égard une source de première importance pour les historiens de cette période et pour ceux qui souhaitent comprendre l’évolution des paysages et des écosystèmes (écologie rétrospective, histoire de l’environnement).

Conservation, consultation

L’Atlas est conservé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, sous les cotes CP/F/14/8443 à 8507. Son contenu a été numérisé et mis en ligne sur la base Archim[1]. Les archives départementales de plusieurs régions conservent aussi des brouillons (« les minutes ») des cartes, et des documents inachevés ou non publiés.

Réalisation

.jpg)

L’atlas est réalisé sous l’égide de deux administrateurs chevronnés dans le domaine des ponts et chaussés : Daniel-Charles Trudaine parfois dit « Le Grand Trudaine » (1703 -1769) et son fils, Jean-Charles Philibert Trudaine de Montigny (1733-1777). Ce travail considérable n’est pas uniquement familial puisqu’il a nécessité la mobilisation de nombreux dessinateurs et ingénieurs, dont le plus connu est Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794), qui accède au statut de chef du bureau des dessinateurs en 1747 et occupe la direction de l’École royale des ponts et chaussées jusqu’en 1794[2].

Le personnel des Ponts et Chaussées de toutes les intendances est mobilisé, avec des équipes de sous-ingénieurs responsables des levées de cartes. Ils sont encadrés sur le terrain par des ingénieurs, eux-mêmes dirigés par un ingénieur en chef. Ils sont formés pour appliquer une méthode cartographique précise. Les ingénieurs effectuent des opérations de lever qui aboutissent à la réalisation d’une minute. Les travaux de terrain font notamment appel au principe de la triangulation, ce qui permet d’obtenir un positionnement très précis des lieux. Ce procédé n’est appliqué qu’à des points fixes majeurs du territoire, comme les clochers ou les tours. À la fin des années 1740, le travail de cartographie est entamé et les plans sont peu nombreux. Les minutes sont envoyées à Paris afin que le dessin final des cartes soit pris en charge par des dessinateurs spécialisés[3].

Contenu

Cet atlas réunit plus de 3 000 grandes planches manuscrites et aquarellées, classées en 62 volumes.

Beaucoup plus précis que les cartes de Cassini (dix fois plus)[3], l'Atlas indique non seulement les routes existantes, mais aussi tous les projets routiers en préparation ou mis à l'étude à l'époque.

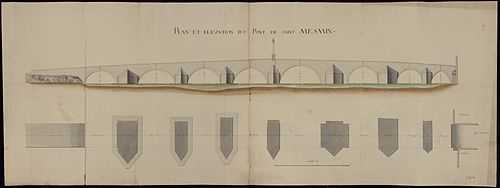

Les routes sont finement dessinées avec leurs abords immédiats et le détail de certains ouvrages d'art.

En annexes, Trudaine présente des dessins techniques mis en couleur des ponts et divers ouvrages d'art, numérotés et classés par itinéraires, afin d'évaluer le montant des travaux d'entretien[3].

L'unité géographique et administrative de base est la « généralité » (qui désignait à l'époque une circonscription financière administrée par un représentant du roi, l'intendant). Toute la France n'a cependant pas été cartographiée et des lacunes subsistent dans certaines zones cartographiées : seules 22 généralités des pays d'élections régies par des intendants du roi ont été cartographiée et/ou décrites (sur 31 généralités existantes vers 1740).

Les pays d'État (Bourgogne, Provence, Languedoc et Bretagne) n'ont par exemple pas été cartographiés.

Il manque également les pays d'imposition conquis aux frontières par Louis XIV, à l'exception de la généralité de Metz (trois atlas) et le Haut-Cambrésis (trois atlas aussi) qui ont fait l'objet d'une cartographie détaillée (peut-être pour des raisons de priorité militaire ?).

Selon S. Blond (2008), Trudaine s'intéresse à des généralités telles que celles de La Rochelle, Poitiers, Tours, Alençon et Caen (pour prendre l'exemple de l'Ouest de la France) parce que durant l'Ancien Régime, ce sont des pays d'élection, territoires où l'État est responsable de la répartition et la levée des impôts (perception de la corvée royale), mais aussi de la gestion des routes[3].

Inversement, toujours selon S. Blond, il ne s'intéresse pas aux généralités telles que celle de Rennes (non cartographiée dans son atlas) car il s'agit de pays d'État, qui sont administré de manière indépendant et disposaient déjà à l'époque d'une autonomie fiscale leur permettant de gérer de manière autonome l’entretien des routes[3].

Intérêt historique

Comme les cartes des Cassini et d'autres plus anciennes, les plans de route levés à partir de 1739 à l'initiative de Trudaine et de Perronet sont encore consultés avec intérêt par les chercheurs, tout particulièrement quand ils s'intéressent aux routes[4] . Ces cartes intéressent tout particulièrement les historiens, les géographes, certains généalogistes, mais aussi les écologues qui y trouvent des éléments d'explications des paysages et habitats naturels contemporains.

C'est aussi une source d'informations toponymiques. C'est une bonne source d'indices historiques sur la gestion des routes[5] et d'indices archéologiques (concernant les routes existantes, voire en projet[6]). Ces cartes ont par exemple été utilisées pour étudier une archéogéographie des réseaux viaires sud-vendéens[7]ou pour l'étude de l'ancienne généralité de Tours[8]. Il reste dans tous les cas nécessaire de toujours vérifier sur le terrain la concordance avec la carte[9].

En termes d'histoires du paysage, l'atlas de Trudaine est partiel, mais selon S. Blond il est également partial car ne montrant que les généralités dont les routes sont gérées par l'État central[3], pouvant donner une vision biaisée des paysage et routes de la France de l'époque.

Notes et références

- ↑ http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/atlasdetrudaine.htm.

- ↑ Pérol Céline (dir.). Faire la route : IIIe ‑ XXe siècles : cahiers du Centre d’Histoire « Espaces et cultures », n°25, Presses univ. Blaise Pascal, 2007, p. 74.

- 1 2 3 4 5 6 Blond, Stéphane (2008) Les apports d'une source cartographique pour l'étude des paysages : l'atlas dit de Trudaine (XVIIIe siècle). Paysages et patrimoine, 45.

- ↑ Lepetit, B. (1986). L'impensable réseau. Les routes françaises avant les chemins de fer. Cahier/Groupe Réseaux, 2(5), 11-29.

- ↑ Blond, S. J. (2013). The Trudaine Atlas: Government Road Mapping in Eighteenth-Century France. Imago Mundi, 65(1), 64-79 (résumé).

- ↑ Verdier, N., & Robert, S. (2009). La route en train de se faire Les Nouvelles de l'archéologie, (115), 51-56.

- ↑ Watteaux, M (date ?) Archéogéographie des réseaux viaires sud-vendéens : une lecture multiscalaire et diachronique du paysage routier ; extrait de Denis Menjot (dir), Les paysages de réseaux : les routes historiques, éd. électronique, Pris, Ed du Comité des travaux historiques et scientifiques (Actes des congrès des sociétés historiques et scientifiques), 2012 (PDF, 15 pages).

- ↑ Blond, S. (2009). L'atlas de Trudaine et ses apports en archéologie : L'exemple de l'ancienne généralité de Tours. Nouvelles de l'archéologie, (115), 30-35. (lien Inist-CNRS).

- ↑ Robert, S., & Verdier, N. (2009). Pour une recherche sur les routes, voies et réseaux. Les nouvelles de l'archéologie, (115).

Voir aussi

Bibliographie

- Allard, P. (2012). Interfaces techniques et interfaces administratives: les difficultés de circulation dans la France du XVIIIe siècle. In SHS Web of Conferences (Vol. 3, p. 02009). EDP Sciences.

- Babonaux, Y. (1987). Un Atlas historique des routes de France. Espace géographique, 16(4), 313-314.

- Blond, Stéphane (2008) Les apports d'une source cartographique pour l'étude des paysages : l'atlas dit de Trudaine (XVIIIe siècle). Paysages et patrimoine, 45.

- Blond, Stéphane (2008) L'Atlas de Trudaine, pouvoirs, administrations et savoirs techniques (vers 1730- vers 1780), thèse sous la direction de D. Nordman, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2008

- Blond, Stéphane, L'Atlas de Trudaine : Pouvoirs, cartes et savoirs techniques au siècle des Lumières, Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 2013 (ISBN 978-2735508051) ; p. 412

- Blond, Stéphane (2012), Les États du roi des Ponts et Chaussées pendant l’administration des Trudaine : 1743-1777. Comptabilités. Revue d'histoire des comptabilités, (3).

- Blond, Stéphane, « L'atlas des routes royales de Trudaine. La carte, instrument de la politique routière des lumières », Siècles, 25, 2007, p. 66-82 (en ligne).

- Schmauch, J. (2003). Portefeuilles de plans : projets et dessins d’ingénieurs militaires en Europe du XVIe au XIXe siècle, actes du colloque international de Saint-Amand-Montrond. Bibliothèque de l'école des chartes, 161(1), 389-390.

- Trudaine, C. L. (1803). Catalogue des livres et manuscrits précieux provenant de la bibliothèque de Ch. L. Trudaine, après le décès de Mme sa veuve (Lien Google books).

- Verdier, N. (2009). Les cartes du XVIIIe siècle ; Guide de lecture des cartes anciennes, 6-9 (PDF, 7 page, avec http://hal.archives-ouvertes.fr archives-ouvertes])

Articles connexes

- Louis Moisset (1741-1837), ingénieur-géographe.

- Histoire de la triangulation en France

- Histoire de l'environnement, cartographie des corridors biologiques et écologie rétrospective

Liens externes

- Images sur la base Archim des Archives nationales (par zone géographique)

- Gallica : 1er volume de l'atlas de Trudaine pour la généralité de Paris

- Gallica : 2e volume de l'atlas de Trudaine pour la généralité de Paris

- Gallica : 1er volume de l'Atlas de Trudaine pour la généralité du Hainaut-Cambrésis

- Vidéo présentant l'Atlas de Trudaine par Béatrice Hérold et Stéphane Blond

- Portail du royaume de France

- Portail de l’information géographique