Alsacien

|

|

Cet article ou cette section peut contenir un travail inédit ou des déclarations non vérifiées. Vous pouvez aider en ajoutant des références. Voir la page de discussion pour plus de détails.

|

|

|

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2011). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?).

|

| Alsacien Elsässisch | ||

|

|

Pays | |

|---|---|---|

| Région | ||

| Nombre de locuteurs | environ 700.000 Transmission inter-générationnelle très minoritaire depuis les années 1980[1]. | |

| Typologie | SVO | |

| Classification par famille | ||

| ||

| Statut officiel | ||

| Langue officielle | Statut de langue régionale de France [2] | |

| Codes de langue | ||

| ISO 639-3 | gsw[3] | |

| modifier | ||

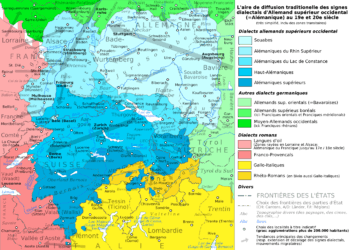

L'alsacien (Elsässisch) est par convention[précision nécessaire], la dénomination donnée aux parlers alémaniques et franciques traditionnels d'Alsace[réf. nécessaire].

L'alsacien est la deuxième langue autochtone parlée en France (en nombre de locuteurs) après le français si on considère l'occitan comme un ensemble de parlers non homogènes, et la troisième dans l'hypothèse contraire. Les transcriptions phonologiques des œuvres littéraires (poésie, théâtre), basées sur le Schriftbild (les conventions orthographiques) du Hochdeutsch, rendent compte de la richesse des variantes dialectales. En « krummes Elsass », Alsace Bossue sont des parlers franciques rhénans appartenant au moyen-allemand, relativement proches des formes parlées en Lorraine et au Palatinat. Dans la région au nord de l'isoglosse û / au frontalier (Wissembourg - Lauterbourg), on parle un continuum francique méridional proche du Palatin, mais rattaché comme les dialectes alémaniques à l'allemand supérieur. Par ailleurs, des espaces de langue romane, patois dits welches et franc-comtois, se retrouvent sur les zones vosgienne et méridionale de l'Alsace. Le Territoire de Belfort « Romandie alsacienne » est un district alsacien séparé après 1871, et rattaché à la Franche-Comté, qui n'a pas retrouvé sa place traditionnelle en marge de la province.

Différents codes orthographiques sont en usage, chaque écrivain adoptant une orthographe plus ou moins personnelle. L’orthographe utilisée cherche plus à rendre compte précisément des coloris locaux de la langue parlée que d'assurer la compréhension pratique, la langue écrite (allemande ou française) suffisant à cette fonction. La prononciation en particulier varie d’une micro-région linguistique à l’autre, voire d’un village à l’autre. Ainsi, les différences phonologiques et, dans une moindre mesure, morphologiques, entre les parlers du nord au sud de l'Alsace sont importantes. On constate cependant une grande unité dans la syntaxe commune de l'alsacien et la compréhension entre Alsaciens est assurée. L'ensemble des dialectes parlés en Alsace sont relativement proches linguistiquement.

Définition

S'étendant en Alsace, l'alsacien constitue un ensemble de dialectes, essentiellement issus de langues germaniques. Parmi celles-ci, ce sont certaines variantes des langues alémaniques et franciques qui y sont pratiquées. La langue alsacienne n'est pas unifiée et le dialecte pratiqué peut varier d'une commune à l'autre, mais on peut les regrouper en plusieurs familles[4] :

- le francique rhénan lorrain, parlé en Alsace Bossue

- le francique rhénan méridional, parlé au nord-est de l'Alsace, dans la région de Wissembourg

- le bas-alémanique du nord, s'étendant dans la majeure partie du Bas-Rhin (dans les aires de Haguenau, Strasbourg, Saverne et Sélestat)

- le bas-alémanique du sud, s'étendant dans la majeure partie du Haut-Rhin (dans les aires de Colmar, Guebwiller et Mulhouse)

- le haut-alémanique, parlé dans la région d'Altkirch et dans le Sundgau.

Caractéristiques linguistiques

Parmi les nombreux traits qui séparent l'alsacien de l'allemand standard, l'allemand littéraire « Schriftdeutsch » ou « Hochdeutsch », on peut citer entre autres l'absence de la diphtongaison, dite bavaroise : « Wyn ou Wyh » pour « Wein », « Hüs » pour « Haus » ; la palatalisation du « u » long et le maintien d'anciennes diphtongues : « güet » pour « gut » (anciennement «guot»); un certain relâchement articulatoire : « sewa » pour « sieben »; le passage de [rs] intervocalique à [rsch] (le nom du village Schnersheim se prononce sur place Schnarsche) etc.

Dialecte de type germanique, sa tendance est d'accentuer les premières syllabes d'un mot.

L'alsacien est également un dialecte flexionnel, qui comprend trois cas de déclinaison : le nominatif (Sujet), l'accusatif (COD), le datif (COI) ; contrairement à l'allemand, l'alsacien n'a pas de génitif, il le remplace par une construction employant le datif. On ne compte plus que trois temps, dont deux sont des temps composés: le présent, le prétérit (passé composé; le passé simple a disparu, comme dans l'ensemble des dialectes alémaniques) et le futur (qui est formé, tout comme en allemand et tous les dialectes germaniques, à l'aide d'un auxiliaire) ; et peu de modes : indicatif et subjonctif (qui sert également à former le conditionnel), ainsi que deux voix : active et passive. Il est à remarquer que l'alsacien, comme tous les autres dialectes alémaniques, bon nombre d'autres dialectes et langues, peut utiliser un présent progressif[5] en plus du présent conventionnel.

L'appartenance de l'Alsace à la France dès le XVIIe siècle (règnes de Louis XIII et Louis XIV) s'est répercutée sur le plan lexical. Le fait d'être coupé politiquement de la sphère de l'allemand standard a permis la préservation d'un grand nombre d'archaïsmes, inintelligibles de nos jours même au pays de Bade ; d'autre part, le dialecte n'a cessé d'emprunter au français. L'alsacien a aussi été largement enrichi par le parler yiddish, apporté par les populations juives originaires de Pologne et de l'Est de l'Europe. Ces tendances séparent très fortement l'alsacien des parlers alémaniques d'Allemagne et de Suisse.

Prononciation de l'alsacien

Voyelles

| Voyelle | Voyelle française | prononciation française | exemple | exemple [prononciation] |

|---|---|---|---|---|

| a | o | [ɔ] ou [å] | mort, sort, or, gore | der Mann (l'homme) [d'r monn] |

| å | oo (variante longue) | [ɔ:] | idem, plus long | s' Råd (la roue) [s' rod] |

| à | a | [a] | salle, barde, salade | d'Mànner (les hommes) [d'mann'r] |

| e | a | idem en début et fin de mot dans le Haut-Rhin | idem | Mànele (petits hommes) [manala] |

| e | a | idem après une voyelle | idem | miet (fatigué) [miia't], lüege (regarder) [luuaga] |

| e | é | [ɛ] ailleurs | pré, été | lege (poser) [lééga] |

| i | é | entre [ɛ] et [i] | (aucun) | der Himmel (le ciel) [d'r hémm'l] |

| i | i | [i] lorsque la voyelle est longue | île, mille | der Rhi (le Rhin) [d'r Rii], der Wi (le vin) [d'r vii] |

| o | o, ô | [o] | sot, seau, beau | der Morge (le matin) [d'r môrga], solle (devoir, avoir l'obligation de) [sôla] |

| u | ou | [u] | nous, vous, sous | d'Wulke (les nuages) [t'voulka] |

| ü | u | [y] | sûr, dur, mur | Nüdle (nouilles) [nuudla] |

| ie | iia | [i:a] | aucun | Biewele (petit garçon) [biiavala] |

| üe | uua | [y:a] | aucun | der Büe (le garçon) [d'r buua] |

| ei, ài | aï | [ai] | ail, aïe | Meidele (jeune fille) [maïdala] |

| ai | oï | [ɔ:i] | boy (anglais) | laife (courir) [loïfa] |

Consonnes

| Consonne | Consonne française | prononciation française | exemple | exemple [prononciation] |

|---|---|---|---|---|

| b | b, p | entre [b] et [p] | aucun | bliwe (rester) [bliiva] |

| p | p, b | assez rare, rencontré dans les mots d'origine latine | passage, pierre | prowiere (essayer) [proviiara] (un vrai « p »), passe (aller bien, passer, seoir) [possa / bossa] (entre b et p) |

| d | d, t | entre [d] et [t] | aucun | trinke (boire) [trénka / drénka] |

| t | d, t | entre [d] et [t] | idem | iwertriwe (exagéger) [év'r-triiva] |

| v | f | [f] | fièvre, filet | vergeifre (baver, salir en bavant) [f'r-gaïfra] |

| f | f | [f] | idem | Flàcke (taches) [flaka], fliege (voler dans les airs) [fliiaga] |

| g | gu, g, k | entre [g] et [k] | toujours comme dans gare | geifre (baver) [gaïfra/kaïfra] |

| h | h | [h] | h aspiré, prononcé en expulsant l'air des poumons | der Himmel (le ciel) [d'r hémm'l] |

| j | y | [j] | yeux, yodler | jede (chaque) [yééda] |

| k | k, g | entre [k] et [g] | aucun | kuma (venir) [kouma/gouma] |

| r | r | [r] roulé ou non, selon les régions | rouille, rouler | ràgne (pleuvoir) [rag'na] |

| s | s, ch | [s] le plus souvent; [ʃ] devant t, d, p et parfois r | savon, si (jamais comme un z) ou chat, chien | springe (sauter) [chpré-nga], steh (être debout) [chtéé], sewe (sept) [sééva] |

| w | v | [v] | wagon, voiture, victoire | Wage (voiture) [vooga], Wulke (nuage) [voulka] |

| x | kss | [ks] | exciter, exfolier | Wax (aussi écrit Wachs) (cire) [voks] |

| z | ts | [ts] | tsé-tsé | Zahn (dent) [tsoo'n], Zorn (colère) [tsôrn] |

| sch | ch | [ʃ] | chat, chien | schriwe (écrire) [chriiva] |

| ch | rr | [x] | comme un r grasseyé semblable au r dans cri, croire | noch (encore) [nôrr], Büech (livre) [buuarr] |

| ch | ch | [ç] | comme le ch du mot chat prononcé avec la langue collée au palais ; particularité retrouvée dans le Bas-Rhin et en allemand | Schlüch (tuyau) [chluurr] dans le Haut-Rhin et [chluuch] dans le Bas-Rhin |

| ch | k | [k] | se prononce [k] lorsqu'il se trouve devant un s | Wachs (cire) [vɔks], wachse (grandir, croître, pousser) [vɔksa] |

| ng | ng | [ng] | se prononce ng comme dans parking. Attention ; le -g final ne s'entend pas, le n est simplement prononcé avec le nez et le fond de la gorge | Iewung (iia'vou-ng) (exercice, expérience) |

ATTENTION : la graphie utilisée ici est celle employée par Jean-Jacques Brunner[6]. La plupart des ouvrages en Alsacien utilisent la graphie "à" pour indiquer le [ɔ] ou [å], et le "a" pour indiquer le [a], c'est-à-dire l'inverse de ce qui est utilisé ici. La raison du choix graphique pour le présent article repose majoritairement sur les arguments de Jean-Jacques Brunner[6]. Il existe deux a en alsacien[6]. Celui que l'on dit naturel (noté a) et qui se prononce [ɔ] ou [å], et l'autre (noté à), qui se prononce comme le a français de avion. Pourquoi noter a une lettre qui ne se prononce pas du tout comme tel ? Pour la raison que les voyelles des mots apparentés en allemand se prononcent [a]. C'est donc premièrement un choix linguistique. Par exemple, le mot roue se traduit en allemand par Rad [raad]. En alsacien, il se prononce différemment : [rood]. C'est encore une fois l'orthographe allemande qui prédomine (utilisation de la voyelle "a"). Le même phénomène est observé pour le e, qui se prononce [a] presque partout dans le Haut-Rhin, à des positions où, normalement, en allemand, ils sont muets, légèrement prononcés, ou entièrement prononcés é ou eu[6]. De plus, les signes diacritiques (accents, etc...) sont normalement utilisés pour marquer des formes fléchies plus rares que les voyelles naturelles. Ainsi, le a naturel ([ɔ] ou [å], le plus courant) est-il écrit ici sans accent, alors que le [a] fléchi est lui écrit à, parce qu'il est plus rare[6].

En ce qui concerne les couples b / p, d / t et g / k —qui, normalement, ne présentent aucune différence de sonorité— il est en usage de privilégier l'orthographe des mots retrouvés en allemand standard. Par exemple, le mot Biewele (petit garçon) [biiavala] pourrait très bien être écrit Piewele. Toutefois, la racine germanique du mot, Bub, est orthographiée avec un B, ce qui a orienté notre choix[6].

Il faut également noter qu'il existe une disparité dans l'utilisation des articles définis (en français, le, la, les) : dans le Bas-Rhin, le masculin singulier le se dit plutôt de, alors que le Haut-Rhin préférera der. L'article défini féminin singulier demeure d' dans toutes les régions ou presque, alors que l'article défini neutre singulier peut se présenter sous la forme das ou plus généralement s. La subtilité la plus flagrante (voir le début de cette partie) est que, normalement, on admet que l'accusatif (le cas du complément d'objet direct) n'est plus usité en alsacien moderne. C'est vrai dans la majorité de la région, puisque l'accusatif de der / de est der / de, celui de d' est d', et celui de s est s. Par contre, il existe de petites bourgades jouxtant les Vosges, dans lesquelles l'accusatif de der devient de pour le masculin, mais rien ne change au féminin ni au neutre. Ce sont des disparités linguistiques pouvant dérouter le néophyte qui désirerait apprendre cette variante des langues germaniques.

Il faut également signaler, dans le Haut-Rhin, à hauteur de Colmar, d'un auxiliaire particulier servant à former le conditionnel. Là où le reste de l'Alsace utilise l'auxiliaire düe / tüe (faire) (qui sert aussi à former le présent progressif), les Colmariens font volontiers usage de gàtt[6].

Éléments grammaticaux simples

Les verbes

La syntaxe de l'alsacien est relativement proche de celle de l'allemand, et des langues saxonnes en général [7]. Le verbe se place ainsi toujours en seconde position dans une proposition simple[4][6][7].

Point plus important, les verbes alsaciens, tout comme les verbes allemands, possèdent souvent des « préverbes »[8]. À l'infinitif, ils se placent devant le verbe, tandis que fléchis (conjugués), ils s'en séparent, et migrent à la fin de la proposition, en accord avec la logique rétrograde de la langue[4][7]. Ces particules peuvent parfois modifier considérablement le sens du verbe. Par exemple, les verbes schwimme (nager), ufeschwimme (nager vers le haut), geh (aller), awegeh (aller vers le bas), stelle (poser), umstelle (déplacer).

En plus des verbes, et afin de les conjuguer à différents temps et modes, l'Alsacien dispose de 4 auxiliaires[7] :

- se ou senn (être), pour conjuguer au passé (verbes d'état, verbes de mouvement)

- ha (avoir), pour conjuguer au passé (tous les autres verbes)

- düe (faire), pour conjuguer au présent progressif (düe au présent et verbe à l'infinitif) ou pour former le conditionnel (düe au conditionnel et verbe à l'infinitif)

- wàre (devenir, équivalent de l'anglais will), pour conjuguer au futur (wàre au présent et verbe à l'infinitif), ou pour former le passif (wàre conjugué et verbe au participe passé).

| Auxiliaire | Prononciation | Prononciation

"à la française" |

Traduction | Utilisé pour |

|---|---|---|---|---|

| se / senn | [sɛ:] [sɛn] | "séé" | être | Formation du passé. Construction : sujet + se (conjugué) + participé passé du verbe |

| ha | [hɔ:] | "hoo" | avoir | Formation du passé. Construction : sujet + ha (conjugué) + participe passé du verbe |

| düe (1) | [dya] | "duua" | faire | Formation du présent progressif. Construction : sujet + düe (conjugué) + infinitif du verbe |

| düe (2) | [dya] | "duua" | faire | Formation du conditionnel. Construction : sujet + dàt (düe au conditionnel) + infinitif verbe |

| wàre (1) | [va:ra] | "vaara" | devenir | Formation du futur. Construction: sujet + wàre (conjugué) + infinitif verbe |

| wàre (2) | [va:ra] | "vaara" | devenir | Formation du passif. Construction : sujet + wàre (conjugué) + participe passé du verbe |

Voici la conjugaison des auxiliaires au présent[4][7][9] :

| Personne | se

(être) |

ha

(avoir) |

düe

(faire) |

wàre (Haut-Rhin)

(devenir) |

wëre (Bas-Rhin)

(devenir) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| je | ich | bin [bɛn] | ha(n) [hɔn] | düe [dy:a] | wer [vɛr] | wur [vu:r] |

| tu | dü | besch [bɛʃ] | hasch [hɔ:ʃ] | düesch [dy:aʃ] | wersch [vɛrʃ] | wursch [vu:rʃ] |

| il / elle / cela | er / se / es | esch [ɛʃ] | hat [hɔ:t] | düet [dy:at] | werd [vɛrt] | wur(d) [vurt] |

| nous | mer | senn [sɛn] | hàn [han] | dien [dy:an] | wàre [va:ra] | wëre [väre] |

| vous | ehr | senn [sɛn] | hàn [han] | dien [dy:an] | wàre [va:ra] | wëre [väre] |

| ils / elles | se | senn [sɛn] | hàn [han] | dien [dy:an] | wàre [va:ra] | wëre [väre] |

Les temps en alsacien

Les verbes peuvent se conjuguer à différents temps et modes[4][6][7]. En alsacien, il existe trois temps de l'indicatif :

- le présent (auquel on peut ajouter un présent « progressif » ou « emphatique »). Il se conjugue en utilisant le radical du verbe, sans terminaison, auquel on ajoute des désinences (-, -sch, -t, -e).

- le passé, qui est un temps composé, qui utilise un auxiliaire (être, "se" ou avoir, "ha"),

- le futur, également un temps composé, qui utilise un auxiliaire (devenir, "wàre" ou "wëre")

On peut également rajouter plusieurs modes: le conditionnel (deux formes composées) et le subjonctif (deux formes composées).

Morphologie du verbe

Le verbe simple est constitué d'un radical et d'une terminaison[6][7].

Par exemple, le verbe stelle (prononcé « chdella ») est constitué du radical « stell » et de la terminaison de l'infinitif -e (qui se prononce « a » dans le Haut-Rhin et « oe » dans le reste de l'Alsace).

Il existe aussi des verbes à préfixe, qu'on appelle des verbes à « particule »[8]. Les verbes à préfixes fonctionnent de la même manière. Il existe cependant

- des préfixes rattachés au radical et

- des préfixes mobiles (qui se déplacent pendant la conjugaison).

Par exemple, le verbe stelle peut posséder un préfixe non-mobile comme dans bestelle (commander) ou mobile, comme dans umstella (changer de place). La présence d'un préfixe peut changer le sens du verbe.

Il existe tout une série de préfixes non-mobiles[6][8] : be-, ver-, zer-, ent-, er-, miss-, qui changent la signification d'un radical.

Il existe aussi des particules mobiles[8], beaucoup plus nombreuses : a(n), ane (hinan ou heran selon les localités), ab, awe (encore hinab et herab), bi, uff, ufe (aussi hinuff ou heruff selon les localités), bei, dar, fere, her, hin, i(n), ine, mit, no (ou nach), owe, um, ume (herum et hinum), vor, weg / wàg (ainsi que son dérivé ewàg ou awäj selon les régions), zu, züe. Ces particules se trouvent devant le verbe lorsqu'il est à l'infinitif (comme dans umstella (prononcé [oum-chdella]), qui signifie « déplacer »), mais se déplacent à la fin de la proposition lorsqu'ils sont conjugués (comme en allemand, d'où leur nom de particules mobiles).

Exemples de modification de sens avec différentes particules : exemple du verbe stelle (poser, mettre, disposer)

| Verbe | Particule | Traduction |

|---|---|---|

| stelle | - | poser verticalement, mettre, disposer (sur la table), faire (un diagnostique) |

| bestelle | be- (inséparable) | commander (un plat, un colis), réserver (une place) |

| anstelle | an- (séparable) | allumer (appareil, dispositif), ouvrir (robinet), poser, placer (spécifiquement), engager (embaucher) |

| abstelle | ab- (séparable) | poser (vers le bas), éteindre (appareil), couper (courant, eau), éloigner (un objet) |

| instelle | in- (séparable) | installer, mettre, poser (à l'intérieur), régler (un appareil), embaucher, engager, cesser (un paiement) |

| üsstelle | üs- (séparable) | exposer, mettre dehors, placer, poster, éteindre (un appareil) |

| ufstelle | uf- (séparable) | mettre en place, poser, installer (sur), monter, relever, mettre debout (poser verticalement vers le haut) |

| vorstelle | vor- (séparable) | présenter, représenter, signifier |

La phrase simple

En temps normal, une phrase simple se construit selon le modèle suivant : sujet + verbe + complément / nom / adjectif[4][7].

Quoi qu'il advienne, le verbe doit toujours se trouver en seconde position dans la phrase. De ce fait, si la proposition commence par un complément, le sujet sera déplacé après le verbe, de manière à respecter cet axiome[4][7][6].

Exemples[10]:

aller : géh [géé] ; monter : ufe-géh [oufa géé] ; poser (verticalement) : stelle [chdella] ; déplacer : um-stelle [oum chdella] ; diminuer, perdre du poids : ab-neme [opp nemme].

- Phrase : Il déplace le verre sur la table.

- Traduction : Er stellt s'Glas uf'm Tisch um.

- Phrase : Maintenant, il déplace le verre sur la table.

- Traduction: Jetz stellt er s'Glas uf'm Tisch um [yets chdellt'r s'Glooss ouf'em téch oum]

Dans le second exemple, la présence d'un élément temporel en début de phrase (Jetz) oblige à déplacer le sujet (ici « er ») après le verbe, de manière à ce que ce dernier demeure en deuxième position. Chose importante : lorsque le verbe est composé (affublé d'un préverbe), c'est le radical (ici, stelle, sous forme conjuguée) qui se place en seconde position, la particule (ici, um) migrant à la fin.

Conjugaison des verbes au présent

L'Alsacien comporte deux présents[7] : le présent simple (celui qu'on trouve en français) et le présent progressif (être en train de faire quelque chose), qui perd progressivement son sens. Le mode de conjugaison n'est pas compliqué : le verbe à l'infinitif est composé d'un radical sur lequel est greffée une terminaison de l'infinitif -e. Exemples : stelle [chdella] poser, mache [moora] faire, lése [lééssa] lire. La conjugaison se sert uniquement du radical.

Les pronoms personnels sujets sont les suivants[7] :

| Personne | Forme tonique | Forme atone | Forme enclitique | Terminaison au présent |

|---|---|---|---|---|

| je | ich [ex] | i | -i | - |

| tu | dü [dy:] | de [da] | -de | -sch |

| il / elle / cela | er/sie/es | 'r / se / 's | -r, -se, -s' | -t |

| nous | mer [mɛ:r] | mr | -mr | -e |

| vous | ehr [ɛ:r] | re [ra] | -re | -e |

| iIs / elles | sie [si:] | se [sa] | -se | -e |

Les pronoms peuvent avoir une forme tonique, atone ou enclitique (ajoutée à la fin d'un nom ou d'un verbe). Le tableau résume également les terminaisons verbales utilisées au présent avec chacune des personnes. La forme de politesse (vous) ne figure pas dans le tableau. En Alsacien, il s'agit de "Se", et elle est utilisée au pluriel. "Se mache" signifie donc aussi bien "Vous faites" que "Ils/Elles font". La seule différence vient de la majuscule appliquée à "Se".

NOTE : Le pronom dü/de n'est pas obligatoire et peut être négligé. En effet, la terminaison -sch suffit amplement à signaler que le locuteur est « dü ». La forme deest ce qu'on appelle la forme atone de dü. Chaque pronom personnel possède une telle forme atone (le plus souvent utilisées avec l'usage), mais elles ne sont pas toutes indiquées.

Le tableau suivant donne tous les pronoms personnels utilisés couramment en Alsacien (formes toniques) et dix exemples de verbes avec leurs traductions. Exemples de quelques verbes réguliers au présent ou légèrement irréguliers (*) avec changement de longueur de la voyelle (longue dans le radical, rede ou courte dans la conjugaison au singulier redd, reddsch, redd) ou carrément de flexion (la diphtongue ie devient üe au singulier et ie au pluriel) :

|

Verbe |

stelle | umstelle | lüege |

züelüege |

mache |

anmache |

ufmache | bestelle | rede* | anriefe* | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Traduction | poser | déplacer | regarder | observer | faire | allumer | ouvrir | commander | parler | appeler (au tel) | |

| je | ich | stell | stell um | lüeg | lüeg züe | mach | mach an | mach uf | bestell | redd | rüef an |

| tu | dü | stellsch | stellsch um | lüegsch | lüegsch züe | machsch | machsch an | machsch uf | bestellsch | reddsch | rüefsch an |

| il / elle / cela | er / se / es | stellt | stellt um | lüegt | lüegt züe | macht | macht an | macht uf | bestellt | redd | rüeft an |

| nous | mer | stelle | stelle um | lüege | lüege züe | mache | mache an | mache uf | bestelle | rede | riefe an |

| vous | ehr | stelle | stelle um | lüege | lüege züe | mache | mache an | mache uf | bestelle | rede | riefe an |

| ils / elles | se | stelle | stelle um | lüege | lüege züe | mache | mache an | mache uf | bestelle | rede | riefe an |

Voici encore quelques exemples de verbes au présent, très courants, mais dont la conjugaison est irrégulière :

| verbe | personne | steh | geh | gà | versteh |

|---|---|---|---|---|---|

| traduction | être debout | aller | donner | comprendre | |

| je | ech / ich | stand | gang | geb | verstand |

| tu | dü | stehsch | gehsch | gesch | verstehsch |

| il / elle | er / se / es | steht | geht | get | versteht |

| nous | mer | stehn | gehn | gàn | verstehn |

| vous | ehr | stehn | gehn | gàn | verstehn |

| ils / elles | se | stehn | gehn | gàn | verstehn |

| Particularité | -and à la 1re pers.

-n au pluriel |

-ang à la 1re pers.

-n au pluriel |

b à la 1re pers

n au pluriel |

-and à la 1re pers.

-n au pluriel |

De manière générale, tous les verbes terminant en -we [-va] sont irréguliers, et sont caractérisés par une alternance b (singulier)/ w (pluriel, infinitif), comme : bliwe (rester), hewe (soulever), làwe (vivre), glaiwe (penser), liewe (aimer). D'autres peuvent avoir d'autres flexions consonantiques, comme le verbe sage (dire), chez qui on assiste à une alternance g/j, elle aussi assez courante en Alsacien. Les plus courantes concernent les alternance vocaliques (voyelles, diphtongues) entre üe et ie. Voici leur conjugaison au présent simple:

| Verbe | bliwe | hewe | làwe | glaiwe | liewe | schiewe | schriwe | sage | riefe | müesse/miesse |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Traduction | rester | soulever | vivre | croire | aimer | pousser | écrire | dire | appeler | devoir |

| ich | blib | heb | làb | glaib | lieb | schieb | schrib | sag | rüef | müess |

| dü | blibsch | hebsch | làbsch | glaibsch | liebsch | schiebsch | schribsch | sàjsch | rüefsch | müesch |

| er / se / es | blibt | hebt | làbt | glaibt | liebt | schiebt | schribt | sàjt | rüeft | müess |

| mer | bliwe | hewe | làwe | glaiwe | liewe | schiewe | schriwe | sage | riefe | miesse |

| ehr | bliwe | hewe | làwe | glaiwe | liewe | schiewe | schriwe | sage | riefe | miesse |

| se | bliwe | hewe | làwe | glaiwe | liewe | schiewe | schriwe | sage | riefe | miesse |

Conjugaison des verbes de modalité[11]

Il en existe 8 en Alsacien. Ils servent à marquer la modalité (savoir, vouloir, devoir, etc.). Ils sont toujours suivis de l'infinitif (sans préposition). Notez qu'en Allemand, il n'en existe que 7, mais qu'en Alsacien, on y ajoute le verbe droje (oser) qui peut, dans certaines régions, être considéré comme un verbe de modalité, car il fonctionne de la même manière[4][9][7][6].

| kenne | dàrfe | miesse | solle | mege | welle | droje | wisse | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Traduction | pouvoir, avoir

la capacité de |

avoir le droit,

l'autorisation de |

devoir, avoir

l'obligation de |

devoir, avoir le

devoir de |

aimer, aimer bien | vouloir | oser | savoir |

| ich | ka(n) | derf | müess | soll | - | will | droj | weiss |

| dü | kasch | derfsch | müesch | sollsch | - | wet | drojsch | weisch |

| er/se/es | kat | derft | müess | soll | - | will | drojt | weisst |

| mer | kenne | dàrfe | miesse | solle | - | welle | droje | wisse |

| ehr | kenne | dàrfe | miesse | solle | - | welle | droje | wisse |

| se | kenne | dàrfe | miesse | solle | - | welle | droje | wisse |

| Commentaires | Début irrégulier,

sur le modèle de l'auxiliaire ha |

conjugaison régulière | La diphtongue iepeut être fléchie en üe | Conjugaison ré-

gulière |

pas de conjugaison

au présent (uniquement le conditionnel)[11] |

Attention, la 2e

personne du singulier est irrégulière |

conjugaison

régulière |

LE PRESENT PROGRESSIF (présent emphatique)

Le présent progressif se forme à l'aide d'un auxiliaire : düe (faire)

Cette forme peut également servir au débutant à former le présent simple —forme par ailleurs assez enfantine, mais tout à fait pardonnable. Elle ne nécessite que de connaître la conjugaison de düe uniquement.

| Personne | düe (auxiliaire) "faire" | Prononciation | |

|---|---|---|---|

| je | ich | düe | [duua] |

| tu | dü | düesch | [duaash] |

| il / elle / cela | er / se / es | düet | [duuat] |

| nous | mer | dien | [diiann] |

| vous | ehr | dien | [diiann] |

| ils / elles | se | dien | [diiann] |

Pour former le présent progressif, il suffit d'ajouter derrière la forme conjuguée de düe, l'infinitif du verbe désiré. Par exemple, avec le verbe "stelle".

| Personne | düe (auxiliaire) "faire" | + infinitif | Traduction | |

|---|---|---|---|---|

| 1re | ich | düe | stelle | Je suis en train de poser / Je pose |

| 2e | dü | düesch | stelle | Tu es en train de poser / Tu poses |

| 3e | er/se/es | düet | stelle | Il/Elle/On est en train de poser / Il/Elle pose |

| 1re | mer | dien | stelle | Nous sommes en train de poser / Nous posons |

| 2e | ehr | dien | stelle | Vous êtes en train de poser / Vous posez |

| 3e | se | dien | stelle | Ils/elles sont en train de poser/ Ils/elles posent |

Exemple avec le verbe (à particule) ufmache (ouvrir).

| Personne | düe (auxiliaire) "faire" | + infinitif | Traduction | |

|---|---|---|---|---|

| 1re | ich | düe | ufmache | Je suis en train d'ouvrir / J'ouvre |

| 2e | dü | düesch | ufmache | Tu es en train d'ouvrir / Tu ouvres |

| 3e | er/se/es | düet | ufmache | Il/elle/cela est en train d'ouvrir |

| 1re | mer | dien | ufmache | Nous sommes en train d'ouvrir / Nous ouvrons |

| 2e | ehr | dien | ufmache | Vous êtes en train d'ouvrir / vous ouvrez |

| 3e | se | dien | ufmache | Ils/Elles sont en train d'ouvrir / Ils/elles ouvrent |

Remarque : ici s'applique bien évidemment la règle de la deuxième position du verbe : düe se place en seconde position et le verbe à l'infinitif se déplace à la fin de la proposition.

Cet homme est en train d'observer

Dà Mann düet züelüege [da monn duuat tsuua luaka]

(züe|lüege : observer)

Il est tout à fait possible de former le présent progressif à l'aide d'une périphrase, telle qu'on peut l'entendre dans certaines régions françaises, et qui se rapproche davantage de ce qu'on retrouverait en Allemand standart. La construction utilise le présent du verbe être (sé), et l'infinitif substantivé du verbe après la préposition an (à, sur). Le verbe « manger » se dit àsse (prononcé [assa]), et son infinitif substantivé est s'Asse (s' étant l'article neutre, et Asse, la forme substantivée, écrite avec une majuscule). La préposition « an » étant suivie du datif (une déclinaison : le s devient em), on doit dire « an 'em Asse », qui se contracte toujours en « am Asse ».

Je suis en train de manger : « iIch bin am Asse » (err bén om assa), littéralement « Je suis à manger ». On n'a besoin, ici que de connaître la conjugaison de « sé » (être), et d'y ajouter « am + infinitif ».

Conjuguer au passé : le passé composé

En alsacien, il n'existe plus de forme simple du passé (comme en Français, "je voyais", "je lisais", "tu vis", "il mangea")[6]. On utilise donc une forme composée, qui utilise un auxiliaire conjugué et le participe passé du verbe[7]. En français, le participe passé d'un verbe est surtout une affaire de terminaison (aller, allé ; manger, mangé ; voir, vu ; suspendre, suspendu; etc.), mais ce n'est pas seulement le cas en alsacien.

Construction du passé : sujet + auxiliaire (se ou ha) conjugué + participe passé

Le participe passé d'un verbe alsacien est construit différemment du français. Il nécessite l'utilisation d'un augment (un préfixe) sous la forme d'un g(e)-, d'un radical, et d'une terminaison (-t ou -e). Le participe passé peut être régulier (g(e)- + radical + -t), ou irrégulier (g(e)- + radical modifié + -e ou -t). Les participes passés irréguliers concernent les verbes dits forts, les autres, réguliers, étant des verbes faibles.

Voici une liste (non exhaustive) de verbes et de leurs participes passés (réguliers* ou irréguliers**):

Quelques verbes réguliers (faibles) :

| Verbe | Traduction | Participe passé | Traduction | |

|---|---|---|---|---|

| stelle | poser | gstellt | posé | augment g(e)- |

| anstelle | engager | angstellt | engagé | augment g(e)- entre la particule séparable an et le radical |

| instelle | installer | ingstellt | installé | augment g(e)- entre la particule séparable in et le radical |

| ufstelle | mettre en place | ufgstellt | mis en place | augment g(e)- entre la particule séparable uf et le radical |

| bestelle | commander | bestellt | commandé | pas d'augment g(e)- avec une particule inséparable |

| liewe | aimer | gliebt | aimé | augment g(e)- |

| lüege | regarder | glüegt | regardé | augment g(e)- |

| mache | faire | gmacht | fait | augment g(e)- |

| bliwe | rester | (ge)blibt | resté | augment possible (sous forme de ge-) ou absent si verbe commence par b-, p-, t- ou d- |

| dànke | penser | (ge)dànkt | pensé | augment possible ou absent si verbe commence par d-, t-, p- ou b- |

Comparaison des conjugaisons Présent simple/passé

Voici un tableau comparatif des conjugaisons du présent simple, du présent progressif/emphatique et du passé.

| Verbe | Présent | Présent emphatique

ou progressif |

Passé |

|---|---|---|---|

| stelle (poser) | ich stell

dü stellsch er / se / es stellt mer stelle ehr stelle se stelle |

ich düe stelle

dü düesch stelle er / se / es düet stelle mer dien stelle ehr dien stelle se dien stelle |

ich han gstellt

dü hasch gstellt er/se/es hat gstellt mer hàn gstellt ehr hàn gstellt se hàn gstellt |

| mache (faire) | ich mach

dü machsch er / se / es macht mer mache ehr mache se mache |

ich düe mache

dü düesch mache er / se / es düet mache mer dien mache ehr dien mache se dien mache |

ich han gmacht

dü hasch gmacht er/se/es hat gmacht mer hàn gmacht ehr hàn gmacht se hàn gmacht |

| liewe (aimer) | ich lieb

dü liebsch er / se / es liebt mer liewe ehr liewe se liewe |

ich düe liewe

dü düesch liewe er / se / es düet liewe mer dien liewe ehr dien liewe se dien liewe |

ich han gliebt

dü hasch gliebt er/se/es hat gliebt mer hàn gliebt ehr hàn gliebt se hàn gliebt |

Quelques exemples de phrases au passé:

"Ich bin uf Milhüse gange"

Je suis allé à Mulhouse

"Wu-n-i jung gsé bin"

Lorsque j'étais jeune

"Das Màidle hat mit sim Brüeder vu ehrem Hund gsproche"

Cette jeune fille a discuté de son chien avec son frère

Le choix des auxiliaires

Tout verbe d'action, de position et d'état se conjugue au passé avec l'auxiliaire "ha" (avoir).

On a donc la construction : sujet + ha (conjugué) + complément(s) + participé passé

Les verbes de mouvement, de changement d'état, eux, sont conjugués avec l'auxiliaire "sé/sinn" (être)

On a la construction : sujet + sé (conjugué) + complément(s) + participe passé

"Elle est allée en haut de cette montagne" (verbe de mouvement)

Se esch uf dàm Bàrg ufegange

"Elle a lu ce livre"

Se hat das Büech glàse

Quelques verbes "forts" (participe passé irrégulier)

| Verbe (français) | Traduction (Alsacien) | Participe passé | Auxiliaire à utiliser |

|---|---|---|---|

| Aller | géh | gange | sé |

| Arriver | kumme | kumme | sé |

| boire | trinke | (ge)trunke | ha |

| boire (picoler) | süffe | gsoffe | ha |

| couler | fliesse | gflosse | sé |

| courir | laife | gloffe | ha |

| Devenir | wàre | worre | sé |

| Dormir | schlofe | gschlofe | ha |

| écrire | schriwe | gschréwe | ha |

| fermer | schliesse | gschlosse | ha |

| geler | friere | gfrore | ha |

| Lire | làse | glàse | ha |

| manger (pour les humains) | àsse | gàsse | ha |

| manger (pour les animaux) | fràsse | gfràsse | ha |

| mourir | stàrwe | gstorwe | sé |

| parler | sproche | gsproche | ha |

| perdre | verliere | verlore | ha |

| pousser | schiewe | gschowe | ha |

| savoir | wisse | gwisse | ha |

| tirer (avec une arme) | schiesse | gschosse | ha |

| tirer (un objet), s'installer | ziege / zieje | (ge)zoge | ha |

| tomber (à la guerre) | falle | gfalle | sé |

| trouver | finde | gfunde | ha |

| voler (en avion) | fliege | gfloge | sé |

Note: les participes passés avec un préfixe ge- entre parenthèses signifie que le ge- n'est pas obligatoire.

Conjuguer au futur (le Futur I).

En Alsacien, comme en Allemand ou en Anglais (et les langues germaniques en général), le futur se forme à l'aide d'un auxiliaire[4][7][6]. Il s'agit de l'auxiliaire wàre (devenir). Il existe deux futurs, en réalité[6][7]. Le premier, le Futur I, ou futur simple, décrit une action future (exemple: je lirai le livre). Le Futur II est un "futur dans le passé", et un équivalent de son cousin français, le futur antérieur[7]. Il décrit, quant à lui, une action future décrite dans le passé (j'aurai lu le livre dans six mois). Dans cette partie, nous ne nous attacherons qu'à la description du Futur I (futur simple).

Construction du futur : sujet + wàre (conjugué) + complément + verbe à l'infinitif

Quelques exemples, avec les verbes làse (lire), àsse (manger), drinke (boire), réde (parler) et umstelle (déplacer, verbe à particule séparable "um"):

| Pronom | làse (lire) | àsse(manger) | drinke(boire) | réde(parler) | umstelle(déplacer) |

|---|---|---|---|---|---|

| ich (je) | wer làse | wer àsse | wer drinke | wer réde | wer umstelle |

| dü (tu) | wersch làse | wersch àsse | wersch drinke | wersch réde | wersch umstelle |

| er / se / es

(il/elle/cela) |

werd làse | werd àsse | werd drinke | werd réde | werd umstelle |

| mer (nous) | wàre làse | wàre àsse | wàre drinke | wàre réde | wàre umstelle |

| ehr (vous) | wàre làse | wàre àsse | wàre drinke | wàre réde | wàre umstelle |

| Se (ils/elles) | wàre làse | wàre àsse | wàre drinke | wàre réde | wàre umstelle |

Exemples de phrases au futur simple (Futur I):

Je lirai ce livre : Ich wer das Büech làse

Elle mangera avec ses parents: S'werd mit ehre Eltre àsse

Autres possibilités : Comme en Français, il peut aussi simplement suffire d'utiliser des périphrases (qui utilisent le présent et ajoutent des adverbes ou des compléments de temps) indiquant que l'action décrite se situe dans le futur : Morne (demain), am mettwuch (mercredi), dur d'Nocht (pendant la nuit), in drej Monet (dans trois mois), etc[7]...

Le conditionnel : subjonctif I et subjonctif II

Contrairement au français, qui possède une conjugaison au conditionnel, l'alsacien fait usage - dans la majorité des cas - d'un auxiliaire. Il s'agit de l'auxiliaire düe (faire). Grammaticalement, le conditionnel est formé par le subjonctif (le mode de l'hypothétique dans les langues indo-européennes). Il en existe deux : le subjonctif I (formé à l'aide d'un auxiliaire, cas majoritaire) et le subjonctif II (construction simple, sans auxiliaire, pour une minorité de cas particuliers)[12]. L'un et l'autre peuvent se substituer selon le contexte.

- Le subjonctif I est utilisé pour marquer une hypothèse, ou un fait peu probable. Il est aussi employé dans le discours indirect, pour relater quelque chose d'hypothétique: "on dit que ...", "il paraît que...", "soi-disant ..."[7]. Il existe une forme simple (sans auxiliaire) pour les auxiliaires se (être) et ha (avoir), mais tous les autres verbes utilisent une construction de type: sujet + auxiliaire düe (au conditionnel) + infinitif du verbe

- Le subjonctif II est une forme simple, directement formée avec le verbe (sans auxiliaire). Il est utilisé avec certains verbes seulement : les auxiliaires (se et ha, mais aussi düe) les verbes de modalité (dàrfe, kenne, màchte, miesse, solle, welle), certains verbes dits "forts" (géh, kume, dànke, etc). Pour les autres verbes (majoritaires) pour lesquels cette forme simple n'existe pas, on utilise l'autre forme composée du subjonctif I (avec l'auxiliaire düe).

Dans le Bas-Rhin, le subjonctif II n'existe que pour certains verbes (ha, se, wëre, düe et les verbes de modalité), alors que dans le Haut-Rhin, principalement dans la région de Mulhouse-Colmar, il existe d'autres formes simples, qui impliquent notamment les vers géh (aller), kume (venir), dànke (penser), etc... et qui proviennent de formes plus anciennes qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui[6][12].

Nous allons voir, tout d'abord, le cas du subjonctif II, qui est la forme la plus utilisée pour construire le conditionnel en Alsacien[7][12].

Le subjonctif II de l'auxiliaire düe sert à former le conditionnel

Pour former le conditionnel, on utilise majoritairement une construction : sujet + auxiliaire düe (au subjonctif II) + infinitif du verbe.

Il s'agit donc d'un subjonctif II.

| düe Présent | düe subjonctif II | Exemple du verbe ufschriwe (noter) | Exemple du verbe versteh (comprendre) | |

|---|---|---|---|---|

| ich | düe [ty:a] | dàt [ta:t] | Je noterais : ich dàt ufschriwe | Je comprendrais cet homme : ich dàt dà Man versteh |

| dü | düesch [dy:aʃ] | dàtsch [da:tʃ] | Tu noterais: dü dàtsch ufschriwe | Tu comprendrais cet homme : dü dàtsch dà Man versteh |

| er/se/es | düet [ty:at] | dàt [ta:t] | Elle noterait : se dàt ufschriwe | Il comprendrait cet homme : er dàt dà Man versteh |

| mer | dien [ti:an] | dàte [ta:ta] | Nous noterions: mer dàte ufschriwe | Nous comprendrions cet homme : mer dàte dà Man versteh |

| ehr | dien [ti:an] | dàte [ta:ta] | Vous noteriez: ehr dàte ufschriwe | Vous comprendriez cet homme : ehr dàte dà Man versteh |

| se | dien [ti:an] | dàte [ta:ta] | Ils noteraient: sedàte ufschriwe | Ils comprendraient cet homme : se dàte dà Man versteh |

C'est la forme majoritaire de conditionnel (subjonctif II), qui est utilisée pour la très grande majorité des verbes.

Quelques exemples :

Cet homme viendrait avec nous : dà Mann dàt mit uns kume

Il lirait beaucoup de livres : Er dàt vile Biecher làse

S'il mangeait, il viendrait au restaurant : Wenn er dàt àsse, dàt er im Restaurant kume.

Note : la conjonction "si" se traduit "wenn" en Alsacien. Le verbe à l'infinitif se place toujours à la fin de la proposition (et l'auxiliaire conjugué en seconde position).

Le subjonctif II pour les verbes de modalité et les verbes "forts".

Le subjonctif II "pur" n'est normalement pas formé à l'aide d'un auxiliaire. Vous avez déjà vu l'auxiliaire düe qui peut se conjuguer directement (sous forme simple). En Alsacien, quelques verbes peuvent avoir une telle forme "simple". On compte parmi eux les verbes de modalité comme welle (vouloir), solle (devoir, avoir le devoir de), kenne (savoir), mege (aimer bien), etc... et quelques verbes de mouvement comme geh (aller) et kume (venir), ainsi que les auxiliaires se (être), ha (avoir) et, bien entendu, düe (faire). Pour ces verbes, le conditionnel se forme donc de la manière suivante :

| ha | se | geh | kume | düe | welle | solle | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Présent | Subjonctif II | Présent | Sub. II | Présent | Sub. II | Présent | Sub.II | Présent | Sub. II | Présent | Sub. II | Présent | Sub. II | |

| ich | ha(n) | hàt | bin | wàr | gang | gieng | kum | kàm | düe | dàt | well | wott | soll | sott |

| dü | hasch | hàtsch | bisch | wàrsch | gesch | giensch | kumsch | kàmsch | düesch | dàtsch | wet | wottsch | sollsch | sottsch |

| er/se/es | hat | hàt | esch | wàr | geht | gieng | kummt | kàm | düet | dàt | well | wott | soll(t) | sott |

| mer | hàn | hàtte | senn | wàrte* | gehn | giengte* | kumme | kàmte* | dien | dàte | welle | wotte | solle | sotte |

| ehr | hàn | hàtte | senn | wàrte* | gehn | giengte* | kumme | kàmte* | dien | dàte | welle | wotte | solle | sotte |

| se | hàn | hàtte | senn | wàrte* | gehn | giengte* | kumme | kàmte* | dien | dàte | welle | wotte | solle | sotte |

(*) Pour la forme du pluriel du subjonctif II wàrte, on peut aussi rencontrer wàre. De même, pour giengte et kàmte, on peut trouver respectivement gienge et kàme. Ce sont des variantes locales.

Exemples:

Je viendrais si j'avais une voiture : ich kàm, wenn-i e Wage hàt

Nous lirions si nous avions un livre : mer dàte làse, wenn mer e Büech hàtte

Il viendrait s'il connaissait ton adresse : er kàm wenn er dine Adresse dàt kenne

Note : Il faut remarquer que, dans les phrases conditionnelles à deux membres, reliés par la conjonction "wenn", les deux verbes sont au conditionnel (contrairement au Français). S'il n'existe pas de subjonctif II "pur" pour un verbe, on utilise la forme utilisant l'auxiliaire düe.

Le subjonctif I

(à venir)

Récapitulatif

| Infinitif | Présent

(simple de l'indicatif) |

Présent "emphatique"

ou "progressif" |

Passé

(composé) |

Futur simple

(Futur I) |

Conditionnel

(composé) |

|---|---|---|---|---|---|

| radical + terminaison e | sujet + verbe conjugué | sujet + düe (conjugué) + infinitif | sujet + auxiliaire (ha ou sé conjugué) + participe passé | sujet + auxiliaire (wàre, conjugué) + infinitif | sujet + auxiliaire (düe conjugué au conditionnel) + infinitif |

| stelle (poser) | ich stell

dü stellsch er / se / es stellt mer stelle ehr stelle se stelle |

ich düe stelle

dü düesch stelle er / se / es düet stelle mer dien stelle ehr dien stelle se dien stelle |

ich han gstellt

dü hasch gstellt er/se/es hat gstellt mer hàn gstellt ehr hàn gstellt se hàn gstellt |

ich wer mache

dü wersch mache er / se / es werd mache mer wàre mache ehr wàre mache se wàre mache |

ich dàt mache

dü dàtsch mache er / se / es dàt mache mer dàte mache ehr dàte mache se dàte mache |

| mache (faire) | ich mach

dü machsch er / se / es macht mer mache ehr mache se mache |

ich düe mache

dü düesch mache er / se / es düet mache mer dien mache ehr dien mache se dien mache |

ich han gmacht

dü hasch gmacht er/se/es hat gmacht mer hàn gmacht ehr hàn gmacht se hàn gmacht |

ich wer mache

dü wersch mache er / se / es werd mache mer wàre mache ehr wàre mache se wàre mache |

ich dàt mache

dü dàtsch mache er / se / es dàt mache mer dàte mache ehr dàte mache se dàte mache |

| liewe (aimer), verbe à flexion consonantique (b/w) | ich lieb

dü liebsch er / se / es liebt mer liewe ehr liewe se liewe |

ich düe liewe

dü düesch liewe er / se / es düet liewe mer dien liewe ehr dien liewe se dien liewe |

ich han gliebt

dü hasch gliebt er/se/es hat gliebt mer hàn gliebt ehr hàn gliebt se hàn gliebt |

ich wer liewe

dü wersch liewe er / se / es werd liewe mer wàre liewe ehr wàre liewe se wàre liewe |

ich dàt liewe

dü dàtsch liewe er / se / es dàt liewe mer dàte liewe ehr dàte liewe se dàte liewe |

| anstelle (engager, embaucher), verbe à particule séparable | ich stell an

dü stellsch an er / se / es stellt an mer stelle an ehr stelle an se stelle an |

ich düe anstelle

dü düesch anstelle er / se / es düet anstelle mer dien anstelle ehr dien anstelle se dien anstelle |

ich han angstellt

dü hasch angstellt er/se/es hat angstellt mer hàn angstellt ehr hàn angstellt se hàn angstellt |

ich wer anstelle

dü wersch anstelle er / se / es werd anstelle mer wàre anstelle ehr wàre anstelle se wàre anstelle |

ich dàt anstelle

dü dàtsch anstelle er / se / es dàt anstelle mer dàte anstelle ehr dàte anstelle se dàte anstelle |

La déclinaison en alsacien

En français , il n'existe plus de déclinaisons, bien qu'il y en ait eu en ancien français[13]. Les seules traces subsistant de cet état de fait sont les "déclinaisons" des pronoms personnels. En effet, remarquez qu'en Français, le pronom personnel "je" se "décline" en "me" lorsqu'il est complément d'objet direct (accusatif) ou complément d'objet indirect (datif) (par exemple dans "il me voit" ou "il me parle" respectivement). Le pronom personnel "il", se décline en "le" lorsqu'il est complément d'objet direct (comme dans "je le vois"), et en "lui" lorsqu'il est complément d'objet indirect (comme dans "je lui parle"). Le même genre de déclinaisons existe en Alsacien, bien qu'elles soient plus nombreuses et qu'elles s'appliquent aussi aux articles (définis et indéfinis) qui déterminent les noms communs, aux adjectifs, etc.

L'alsacien est, comme l'allemand, une langue flexionnelle[4][7][6][9]. S'il existait quatre cas de déclinaison similaires à ceux de l'Allemand standard (nominatif, accusatif, datif et génitif)[6][7], il n'existe plus aujourd'hui que trois cas (nominatif, accusatif et datif). L'accusatif est surtout utilisé pour la déclinaison des pronoms personnels (ich, dü, er/se/es, mer, ehr, se), et, dans certains localités, pour les articles définis (der, d', s')[7]. Le génitif n'existe plus en tant que cas grammatical, et est remplacé par un datif-génitif. Il est parfois encore rencontré dans certaines expressions idiomatiques[4][6][7].

Nominatif : cas du sujet.

Accusatif : cas du complément d'objet direct (COD)

Datif : cas du complément d'objet indirect (COI) et du complément du nom (remplace le génitif). On rencontre le datif également après certaines prépositions telles que mit (avec), züe (vers), vor (avant, devant).

La déclinaison de l'article défini

Il existe trois articles définis singuliers (un pour chaque genre) et d'un article défini pluriel (commun à tous les genres), en alsacien[4] :

- l'article défini masculin singulier : der (ou parfois de)

- l'article défini féminin singulier : d'

- l'article défini neutre singulier : s'

- l'article défini pluriel (le même pour tous les genres) : d'

Chaque article peut être décliné (on dit aussi fléchi) selon le cas (nominatif, accusatif, datif).

| masculin | féminin | neutre | pluriel | |

|---|---|---|---|---|

| nominatif | der | d' | s' | d' |

| accusatif | der/de | d' | s' | d' |

| datif | em | der | em | de |

Le livre : S'Büech (neutre)

La table : Der Tisch (masculin)

Le chat : Der Katz (masculin)

L'homme : der Mann

La femme : d'Fraj

Le chien : der Hund

Le livre est sur la table : S'Büech liegt uf em Tisch*

Il voyage toujours avec le livre : Er reist immer mit em Büech**

Elle lui demande (à lui) le livre : Se frogt ehn s'Büech***

L'homme et la femme achètent le chien : Der mann un d'Fraj kaife der Hund

Note : les noms communs (chien, chat, homme, femme, table, etc.) s'écrivent avec une majuscule, selon une convention inspirée de l'allemand

(*) Après la préposition uf (sur), l'article est décliné au datif (il s'agit d'un datif locatif, ou encore appelé datif locatif).

(**) La préposition mit (avec) est toujours suivie du datif (der devient em)

(***) Le verbe "demander" (froge) est suivi de l'accusatif (d'un COD) contrairement au français, où il s'agit d'un COI (datif, demander à quelqu'un). Ici, le pronom (er, "il) devient ehn à l'accusatif (le, en français) (voir plus loin, déclinaison des pronoms personnels).

La déclinaison de l'article indéfini

L'article indéfini (un, une, des, en français) est le même pour tous les genres en alsacien : e[4][6][7]

Un chat : e Katz

Un arbre : e Baim

Une femme: e Fraj

Un livre : e Büech

Il n'y a pas de forme du pluriel (des, en français)[4][6].

| masculin | féminin | neutre | pluriel | |

|---|---|---|---|---|

| nominatif | e | e | e | - |

| accusatif | e | e | e | - |

| datif | (e)me | (e)re | (e)me | - |

Exemples:

-

Déclinaison au nominatif: sujet ou après le verbe être (sé)

C'est un chien : S'esch e Hund

-

Déclinaison à l'accusatif : complément d'objet direct (COD)

Nous demandons à l'homme* : Mer froge der Mann

Elle voit un train : S'seht e Züeg

Vous voyez le soleil : Ehr sehn d'Sunne

-

Déclinaison au datif : complément d'objet indirect

Elle donne de la viande à un chien : S'get Fleisch eme Hund

Elle aide une femme** : s'helft (e)re Fraj

-

Déclinaison au datif après mit (avec):

Il voyage toujours avec un livre : Er reist immer mit'me Büech

Elle marche avec un chien : S'laift mit'me Hund

Notes :

(*) Le verbe demander (froge) est suivi d'un complément d'objet direct en alsacien. Ce n'est pas le cas en français (demander à quelqu'un). On utilise donc l'accusatif.

(**) En alsacien, le verbe "aider" (hàlfe) est suivi du datif (il est suivi d'un complément d'objet indirect, contrairement au français, où il s'agit d'un COD).

Déclinaison des démonstratifs

Ils s'accordent en genre, en nombre, et se déclinent selon leur fonction dans la proposition. On peut donner, par exemple, dà (ce, cet, celui-là), jeder (chaque, chacun), mange (maint, plus d'un), well (lequel), etc.

Pronoms démonstratifs: le cas de dà

Le pronom démonstratif dà (celui-là, ce, cet) s'accorde en genre et en nombre, et se décline selon le cas. Prononciation : dà (da), die (diia), dàm (dam), dàre (dara), dàne (dana).

| Masculin | Féminin | Neutre | Pluriel | |

|---|---|---|---|---|

| Nominatif | dà | die | das | die |

| Accusatif | dà | die | das | die |

| Datif | dàm | dàre | dàm | dàne |

Exemples:

Cet homme : dà Mann

Cette femme : die Fraj

Ce livre : das Büech

Elle a écrit ce livre : S'hat das Büech gschrewe

Je voyage toujours avec ce livre* : Ich reist immer mit dàm Büech

Il voyage toujours avec ces livres* : Er reist immer mit dàne Büech

Nous allons dans cette école** : Mer gehn züe dàre Schüele

Vous voyagez avec ces gens*: Ehr reise mit dàne Litt

(*) La préposition mit (avec) est toujours suivie du datif.

(**) La préposition züe (vers, à) est toujours suivie du datif

Pronom démonstratif : jeder (chaque, chacun, chacune)

| Masculin | Féminin | Neutre | Pluriel | |

|---|---|---|---|---|

| Nominatif | jeder | jede | jedes | jede |

| Accusatif | jeder | jede | jedes | jede |

| Datif | jedem | jeder(e) | jedem | jede |

Prononciation : jeder (yéderr), jede (yéda), jedes (yédess), jedem (yédemm).

Chaque femme vient ici : Jede Fraj kummt do.

Chaque livre est passionnant : Jedes Büech esch spannend

Je voyage avec chaque ami : Ich reiss mit jedem Frind

Pronoms interrogatifs

Par exemple:

- Wer (qui ?)

- Wie / Wi (comment ?)

- Was (quoi ?)

- Wu / Wo (où ?), wuhàr (d'où ?), wuhin (vers où ?)

- Well (quel, lequel ?)

Parmi ces exemples, seul les pronoms interrogatifs wer (qui ?) et well se déclinent.

| Masculin | Féminin | Neutre | |

|---|---|---|---|

| Nominatif | Wer | Wer | Wer |

| Accusatif | Wer | Wer | Wer |

| Datif | Wem | Wem | Wem |

| Masculin | Féminin | Neutre | Pluriel | |

|---|---|---|---|---|

| Nominatif | well(er) | welle | well(es) | welle |

| Accusatif | well(er) | welle | well(es) | welle |

| Datif | wellem | weller | wellem | welle |

Les terminaisons entre parenthèses peuvent être omises dans certaines localités, mais sont normalement grammaticalement requises.

Exemples avec "wer" :

Qui est-elle : Wer esch's ?

Nous dira-t-il qui il est ? Werd er uns sage wer er esch ?

Avec qui vient-elle ? Mit wem kummt se ?

A qui donne-t-il cela ? Wem gett'r das ?Q

Avec quel livre vient-il ? Mit wellem Büech kummt'r ?

Quelle heure est-il ? Welle Zit esch's ?

Les pronoms personnels.

En alsacien, il existe 9 pronoms personnels et des pronoms de politesse (voir plus loin). Ces pronoms existent sous deux formes : 1) une forme tonique et 2) une forme atone[6][7]. La première correspond à une forme complète, emphatique, et la seconde, à une forme altérée, qui peut avoir plusieurs fonctions subtiles que nous n'aborderons pas ici.

- ich (je): prononcé "ish" (dans la région du Bas-Rhin) ou "irr" (le son "ch" est un son râclé, comme dans l'allemand "ach !" ou comme en français, dans les mots "croire", "prendre"). Première personne du singulier. Il peut, parfois, être sous forme atone, et dans ce cas, il apparaît simplement comme un i.

- dü (tu): prononcé "duu" (avec un ü long prononcé comme le français u). Il est parfois sous la forme atone de (prononcé "da"). La terminaison des verbes au présent, dans le cas de la deuxième personne du singulier, est toujours -sch. Comme cette forme est aisément reconnaissable, il est très courant de ne pas utiliser dü/de et de simplement utiliser le verbe conjugué (exemple : au lieu de "dü reddsch" (tu parles), on pourrait dire "de reddsch" ou simplement "reddsch").

- er / se / es (il/elle/cela): Troisième personne du singulier.

- Er (prononcer "aar") est utilisé pour les formes masculines (il). Sa forme atone est 'r.

- Se est le pronom singulier féminin de la troisième personne. Sa prononciation varie selon les localités. Il peut être prononcé "sa", "séé" ou encore "sii". Généralement, la forme atone est prononcée "sa".

- Es est le pronom neutre de la troisième personne du singulier. Il est prononcé "aass" ou "eess". Sa forme atone est 's.

- me (on): Pronom personnel indéfini singulier, équivalent du "on" français. Il est prononcé "ma". Dans le Bas-Rhin, notamment à Strasbourg, il existe sous la forme de mer (prononcé "m'r"). Bien que ressemblant au pronom mer (nous), il n'est pas utilisé en alsacien pour dire "nous".

- mer (nous): prononcé "méér". Première personne du pluriel. Il existe sous forme tonique (mer, prononcé "méér") et sous forme atone mr (prononcé "m'r").

- ehr (vous): correspond au pluriel de dü (tu). C'est le "vous" pluriel du français (et pas la forme de politesse).

- se (ils/elles): troisième personne du pluriel pour toutes les formes (masculin, féminin et neutre : ils/elles).

Tableau récapitulatif :

| Pronom

Français |

Forme

tonique |

Forme

atone |

|---|---|---|

| Je | ich | i |

| Tu | dü | de |

| Il | er | 'r |

| Elle | se, si | se |

| Cela | es | 's |

| On | me | me |

| Nous | mer | mr |

| Vous | ehr | 'r |

| Ils/Elles | se, si | se |

Déclinaison des pronoms personnels (formes toniques et atones)

En français , il n'existe plus de déclinaisons, bien qu'il y en ait eu en ancien français[13]. Les seules traces subsistant de cet état de fait sont les "déclinaisons" des pronoms personnels. En effet, remarquez qu'en français, le pronom personnel "je" se "décline" en "me" lorsqu'il est complément d'objet direct (accusatif) ou complément d'objet indirect (datif). Le pronom personnel "il", se décline en "le" lorsqu'il est complément d'objet direct (comme dans "je le vois"), et en "lui" lorsqu'il est complément d'objet indirect (comme dans "je lui parle"). Le même genre de déclinaisons existe en alsacien, bien qu'elles soient plus nombreuses. Chacune des formes existante peut être trouvée sous forme tonique ou sous forme atone. Pour comprendre la différence entre les deux, il suffit de se rappeler qu'en français aussi, il existe des pronoms toniques ou atones (souvenez-vous par exemple des couples "je/moi", "me/à moi", "il/lui", "le/lui", "tu/toi"). On dit, par exemple : Il discute avec moi (et pas "avec je"). Le même type de distinction existe en Alsacien, à ceci près que tous les pronoms ont une forme tonique et une forme atone, ainsi que leurs formes déclinées.

| Nominatif | Accusatif | Datif | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Pronom

Français |

Forme

tonique |

Forme

atone |

Forme

tonique |

Forme

atone |

Forme

tonique |

Forme

atone |

| Je | ich [érr] | i | mech [mérr] | mi | mer [méér] | mr |

| Tu | dü [duu] | de [da] | dech [dérr] | di | der [déér] | dr |

| Il | er [ar] | ''r | ehn [éénn] | ''ne [na] | ehm [éém] | ''m |

| Elle | se, si | se [ssa] | se [séé] | se | ehr [éér] | ''re [ra] |

| Cela | es [aass] | ''s | es, ens | ''s | ehm [éém] | ''m |

| On | me [ma] | me [ma] | - | - | - | - |

| Nous | mer [méér] | mr [m'r] | uns [ounss] | uns | uns | uns |

| Vous | ehr [éér] | ''r | ejch [èïrr] | ejch | ejch | ejch [èïrr] |

| Ils/Elles | se, si | se | se, si | se | ehne | àne [ana] |

Notez que les formes atones du nominatif sont très souvent utilisées lorsqu'on utilise une inversion sujet-verbe (lorsque le sujet se retrouve après le verbe) ou encore lorsque le mot suivant commence par une voyelle:

Par exemple:

- ich dànk (je pense) devient dànk-i (je crois) (mais peut aussi être dànk ich si l'on veut insister sur ich).

- Jetz kummt er (maintenant, il vient) devient souvent Jetz kummt'r

- Geht es ? (ça va ?) devient généralement geht's ?

- Es esch güet ("c'est bon" ou plutôt "ça, c'est bon") devient : s'esch güet (c'est bon)

La forme tonique est généralement utilisée pour insister sur le sujet (y compris pour les formes déclinées).

Par exemple :

- Es hat mech gfràjt (ça m'a soulagé, moi) devient aussi S'hat mi gfràjt (ça m'a soulagé) (les deux pronoms sont atones).

- Er hat mer s'Büech glàse (il m'a lu le livre, à moi) : Er hat mr s'Büech glàse (il m'a lu le livre)

Exemples:

Je le vois: ich seh ehn ou ich seh ne

Je la vois : ich seh si ou ich seh se

Je le vois (neutre) : ich seh ens ou ich seh's

Tu lui dis ("lui" = datif de "il") : dü sajsch ehm ou dü sajsch'm ou encore sajsch ehm et sajsch'm

Tu lui dis ("lui" = datif de "elle"): dü sajsch ehr ou dü sajsch're ou encore sajsch ehr et sajsch're

Nous leur donnons : mer genn ehne ou mer genn'àne

Je parle avec lui : ich redd mit ehm ou ich redd mit'm

Le pronom personnel tonique permet d'insister (de mettre l'emphase) sur la personne désignée.

Je lui donne, à lui : ich geb ehn

Je lui donne, à elle : ich geb si

Je lui donne : ich geb ne

Je lui donne : ich geb se

Tu parles : reddsch ou de reddsch

Toi, tu parles: dü reddsch

La particularité du « fralsacien »

Toutes ces particularités de prononciation du dialecte alsacien ont conduit ses locuteurs à rencontrer un certain nombre de difficultés lors de l'utilisation du français. Tout d'abord, notons qu'avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Alsaciens vivaient de manière très rurale et, même pour les citadins, il était d'usage de parler uniquement alsacien à la maison. L'alsacien moyen parlait donc relativement mal le français, qu'il devait apprendre à l'école.

Un certain nombre de phonèmes ou de consonnes n'existent pas en alsacien et sont retrouvées dans la langue de Molière, ce qui explique que les j ou les v soient écorchés en ch et f (pourtant existant). De plus, comme nous l'avons expliqué, il n'y a pas de différence entre b et p, d et t, ainsi qu'entre g et k (bopele, bébé ; dottel, idiot ; grièk, guerre) (pour être plus précis, il y a clairement une différence pour un Alsacien, mais elle est inintelligible pour un non-Alsacien), ce qui ne facilite pas la différenciation des sons par un Alsacien. Ce phénomène n'est plus aujourd'hui rencontré que chez les personnes âgées ou ceux parlant couramment le dialecte, mais plus chez les jeunes. La seule réminiscence de l'alsacien chez les jeunes ne le parlant pas est leur accent traînant, qui résulte de l'allongement de certaines syllabes.

De telles particularités, ainsi que l'apparente dureté des phonèmes ont conduit de nombreux francophones à se moquer des Alsaciens, sentiment exacerbé durant la guerre par la ressemblance auditive entre le parler alsacien et le parler allemand. L'association d'idées a très vite été réalisée, et l'accent alsacien associé au nazisme par les uns, au yiddish par les autres… Beaucoup de réfugiés ont souffert de cet amalgame durant la guerre et après la libération.

Dès 1674, les Français estimaient que les rares Alsaciens à connaître leur langue la prononçaient mal[réf. nécessaire] (i.e. avec un accent germanique). Encore au XIXe siècle, le ministre Georges Humann provoquait les railleries des journaux anti-dynastiques de Paris[14]. »

Cette prononciation particulière, ainsi que l'existence d'expressions particulières - nées de la traduction littérale de certaines expressions alsaciennes - ont donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le fralsacien, un français coloré d'expression et de tonalités alsaciennes. En 1950, on estime à 80% le nombre des Alsaciens capables de parler et de comprendre leur dialecte ; aujourd'hui, cette proportion se situe aux alentours de 45%[réf. nécessaire]. La politique française d'après guerre pour la disparition progressive de l'alsacien y est pour beaucoup[réf. nécessaire], puisqu'une répression existait, notamment dans les écoles, pour sanctionner les locuteurs. « C'est chic de parler français » était lisible sur les bus alsaciens juste au sortir de la guerre[réf. nécessaire]. C'est ce slogan qui a survécu jusqu'à nos jours[Informations douteuses] [?] et qui a popularisé la croyance selon laquelle l'alsacien est la langue des paysans et des non-instruits[réf. nécessaire]. Phénomène qui existe également pour bien d'autres parlers régionaux.

De tout cela, un Alsacien sage dirait : « Wenn jeder vor sinre Tire tàt wische, wàr s'ganze Dorf süffer » (si chacun balayait devant sa porte, le village tout entier serait propre) [vènn yéd'r fôr sinra tééra tatt vécha, var s'gonntsa dôrf suf'r][pertinence contestée]

Usage

Dis Hausz sted in Godes Hand - God be war es vor Feyr u(nd Brand)

(« Cette maison se trouve dans les mains de Dieu - Puisse Dieu la protéger du feu et des incendies »)

Aujourd'hui, on observe une diminution de l'usage de l'alsacien. C'est dans les centres urbains, que le recul est le plus notable. La Révolution française, période durant laquelle les États allemands étaient dans le camp ennemi, a marqué une véritable rupture dans le rapport à la langue alsacienne. Durant l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne nazie de 1940 à 1945, l'usage de l'alsacien est interdit par l'occupant et très durement réprimé. Au sortir des Première et Seconde Guerre mondiales les autorités françaises œuvrent pour que l'usage du dialecte disparaisse au profit du français. Ce type de phénomène n'était pas isolé et a été observé pour d'autre dialectes ailleurs en France et en Europe. Durant cette dernière période, il était entre autres dit qu'« il est chic de parler français ». Si le déclin continue, on peut cependant constater que l'alsacien a tendance à mieux résister que d'autres langues régionales, plus isolées, comme le breton. De fait, c'est la langue régionale française qui a le plus résisté : en 1991, environ 400 000 alsaciens l'avaient léguée à leurs enfants.

Le recul brutal de l'alsacien a commencé au cours des années 1970. Les sexagénaires, et même parfois les quinquagénaires, se rappellent que dans la rue, c'est en dialecte que dans les années 1960, les enfants proposaient des billets de tombola. L'irruption de la télévision dans la vie familiale est pour beaucoup dans ce recul : il n'existe pas de chaîne en dialecte, à part quelques émissions sur France 3 Alsace.

La proportion de dialectophones croît régulièrement avec l’âge. Ainsi, d’après l’étude OLCA/EDinstitut de 2012, sont dialectophones : 74% des 60 ans et plus ; 54% des 45-59 ans ; 24% des 30-44 ans ; 12% des 18-29 ans ; 3% des 3-17 ans (issu du déclaratif parent).

Culture alsacienne

De grands poètes ont écrit et écrivent en alsacien comme c'est le cas de Claude Vigée et Conrad Winter. Le poète Ehrenfried Stoeber et ses deux fils Auguste Stoeber et Adolphe Stoeber, poètes, dramaturges et folkloristes, ont beaucoup développé le répertoire alsacien. Plus récemment Simone Morgenthaler a longtemps animé la populaire émission Sür un siess (France 3 Alsace), traduit Prévert et écrit des pièces en alsacien.

De nombreux artistes s'expriment aujourd'hui en alsacien, contribuant à une culture spécifique, comme Tomi Ungerer, André Weckmann, René Schickelé, Jean Egen, Roger Siffer, Germain Muller, Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel, René Egles, Isabelle Grussenmeyer, Sylvie Reff, Kansas of Elsass, Christophe Voltz, etc.

Exemples

| français | allemand | prononciation | alsacien* | prononciation | néerlandais | anglais |

|---|---|---|---|---|---|---|

| terre | Erde | [éérde] | erd / erde | [ard / arda] | aarde | earth |

| ciel | Himmel | [hîm'l] | himmel | [hém'l] | hemel | heaven, sky |

| eau | Wasser | [vass'r] | wasser | [voss'r] | water | water |

| feu | Feuer | [foï'r] | fir | [fîr] | vuur | fire |

| homme | Mann | [mann] | mann | [monn] | man | man |

| femme | Frau | [fraou] | frai | [froï/freuy] | vrouw | woman |

| manger | essen | [èss'n] | àsse | [assa/asse] | eten | eat (to) |

| boire | trinken | [trîng-k'n] | trinke | [dréng-gue] | drinken | drink (to) |

| grand | gross | [grôss] | gross | [grôss] | groot | great |

| petit | klein | [klâïn] | klein / klen | [klaïnn / glèèn] | klein/smal | little, small |

| gros / gras | dick / fett | [dîk / fèt] | dick / fàt | [dék/fatt] | dik/vet | thick/fat |

| nuit | Nacht | [nârrt] | nacht | [norrt] | nacht | night |

| Bonjour | Guten Tag | [gout'n tâg] | Boschour | [bochour] | goede morgen | hello |

| Au revoir | Auf Wiedersehen | [aouf vîd'rzéén] | Orùaar | [orouaar] | Tot ziens | Good bye |

| jour | Tag | [tâg] | däi / dag | [deï/dook/deu] | dag | day |

| aujourd'hui | heute | [hoïte] | hit/héte | [hit/hétt/hééta] | vandaag/heden | today |

| hier | gestern | [g-èst'rn] | gescht/geschtert | [g-ècht] | gisteren/gisterdag | yesterday |

| demain | morgen | [môrg'n] | morm/morne | [môrn/môrna] | morgen | tomorrow |

| matin | Morgen | [môrg'n] | morje/morge | [môrya/môrga/môriè] | morgen | morning |

| midi | Mittag | [mitâg] | mitta/mitdag | [mét'too/mét'tok/médeu] | middag | midday |

| soir | Abend | [âb'nd] | owe/obe | [ôva/ôba/ôve] | avond | evening |

| être tu es | sein du bist | [zâïn] [dou bîst] | sin du besch | [sén] [du béch] | zijn je bent | be (to) you are |

| avoir | haben | [hâb'n] | han/ha | [hon/hô/hôn] | hebben | have (to) |

| ceci/cela | dies/das | [dîss/dâss] | diss/zal/das | [déss/tsal/dôss] | dit/dat | this/that |

| oui | ja | [yâ] | jà/jo | [ya/yô] | ja | yes |

| non | nein | [nâïn] | nee/nà/nej/nài | [néé/naa/neï/naï] | nee | no |

| parapluie | regenschirm | [régenchirm] | Bàràbli | [barabli] | paraplu, regenscherm | umbrella |

*L'alsacien ne possède pas réellement d'écriture officielle, ou alors pas d'écriture admise par toute la région (comme la plupart des dialectes).

La prononciation « phonétique » est indiquée entre crochets.

En Alsacien : « i » se prononce presque toujours [é] (sauf lorsqu'il est long, où il se prononce [i] comme dans « île »), le « a » se prononce [o] comme dans « or » ou dans « bord », le « à » se prononce [a], comme dans « avion » ou « gare », le « e » se prononce [a] après une voyelle ou à la fin des mots (parfois au début) (dans le Haut-Rhin) ou [oe] (partout ailleurs). Le « w » se prononce [v] et le « v » se prononce [f].

Ces écrits ne reflètent de loin pas toutes les sortes de prononciations de l'Alsacien.

De nombreux mots yiddisches ont souvent été adoptés en alsacien.

L'alsacien peut parfois évoquer des sonorités exotiques. Une plaisanterie classique en Alsace[9] rapporte ce dialogue entre deux soldats alsaciens lors de la campagne de Chine de 1860 :

- Schang, schint d'Sunn seit schun ? [Cho-ng, chiin't d'Soun sèyt choun ?] (Jean, le soleil est-il déjà levé ?)

- Jo, Schang, d'Sunn schint schun seit lang ! [Yo, Cho-ng, d'Soun chiin't shoun sèyt lo-ng] (Mais oui, Jean, le soleil est levé depuis longtemps !)

ce qui convainquit les autres soldats français que les deux compères parlaient le chinois !

Quelques expressions alsaciennes

- Nùmme d'tote Fisch schwimme mit'm Strom; [nouma d'tôôta féch chvémma métt'em chtrôôm]

- Seuls les poissons morts nagent avec le courant.

- S'Wasser laift nit der Bàrg ufe; [s'woss'r loïfft nétt d'r barg ouffa]

- L'eau ne coule pas vers le sommet.

- Iewùng macht der Meischter; [iiavou-ng morrt d'r maïcht'r]

- L'expérience fait le maître.

- Wenn der Kopf weg esch, hat der Arsch firowe; [venn d'r kôpff vekk éch hott d'r oorch firoova]

- Quand la tête est partie, le cul est tranquille.

- Üss're Muk macht er e Elefant; [uss'ra mouk morrt'r a éléfo-nt]

- D'une mouche il fait un éléphant.

- Dàs de kerich em dorf blit; [doss deu kérich ém dorf blit]

- Que l'église reste dans le village, c'est-à-dire, Que la paix reste dans les chaumières.

- Wenn jeder vor sinre Tere tàt wische, wàr s'ganze Dorf süffer (prononciation : venn yéderr foor sinnra tééra tatt vécha, vaar s'gonnssa dorff suffer)

- Traduction : Si chacun balayait devant sa porte, le village entier serait propre.

Publications en alsacien

Bande dessinée

- Les Aventures de Tintin et Milou

- D'Affär mit'm Tournesol - L'Affaire Tournesol

- De Castafiore ihre Schmuck - Les Bijoux de la Castafiore

- Im Ottokar sinner Zepter - Le Sceptre d'Ottokar

- Astérix

- De Asterix än de olympische Spieler - Astérix aux Jeux Olympiques

- Asterix geht wieder dran - Astérix et la rentrée gauloise

- Gaston Lagaffe, no 10 Le géant de la gaffe (2007)

Livres pour enfants

- E. et M. Sinniger-Wollbrett, s'Zwarichel vom Bàschbarri, ed. Nord-Alsace, 2002. (ISBN 2951754639)

Logiciels

- Microsoft Office 2007 : accessible gratuitement à tous les possesseurs d'une version d'office soit en téléchargement soit sur CD rom via les organismes qui le diffuseront comme l'Office pour la langue et la culture d'Alsace ou les offices de tourisme. Office 2007 reconnaîtra 50 000 mots et expressions en alsacien.

Notes et références

- ↑ olcalsace.org

- ↑ , Insee Chiffres pour l’Alsace • revue n° 12 • décembre 2002

- ↑ code partagé avec suisse allemand et l'alémanique

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bénédicte Keck et Léon Daul (préf. Pierre Kretz), L'alsacien pour les Nuls, Paris, First-Gründ, , 208 p. (ISBN 978-2-7540-1848-7, présentation en ligne)

- ↑ Cf. français populaire: je suis après (en train de) de manger; allemand populaire: ich bin am essen; anglais: I am eating.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Jean-Jacques Brunner, L'alsacien sans peine, Assimil, (ISBN 2700520491)

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 « Alsacien/Grammaire/Annexe/Synthèse complète », sur wikiversité (consulté le 16 février 2015)

- 1 2 3 4 Voir l'article Verbe à particule

- 1 2 3 4 Ernst Martin und Hans Lienhart, Wörterbuch der elsässischen Mundarten, Straßburg 1899-1907

- ↑ « LEXILOGOS », sur LEXILOGOS (consulté le 16 février 2015)

- 1 2 « Grammaire alsacienne : Conjugaisons »

- 1 2 3 « Grammaire alsacienne : Temps », sur Wikiversité

- 1 2 « Grammaire élémentaire de l’ancien français/Chapitre 3 », sur https://fr.wikisource.org

- ↑ La Revue de Paris, janvier-février 1916 où on peut lire : « Le parti conservateur gagna du terrain. Il avait à sa tête un personnage important, Humann, plusieurs fois ministre des finances [sous Louis-Philippe], et grand ami de Guizot. Les journaux opposants de Paris se moquaient de son accent et racontaient que, comme il disait à la tribune "mes projets sont détruits", la Chambre avait compris "mes brochets sont des truites" ».

Voir aussi

Bibliographie

- Robert Grossmann, Main basse sur ma langue, Éditions La Nuée bleue, 1999

- Pierre Klein, Comment peut-on être Alsacien? Essai sur l'identité française, préface d'Yves Plasseraud, Postface de Jean-Paul Sorg, SALDE, 2012 (ISBN 9782903850371)

- Paul Lévy, Histoire linguistique d'Alsace et de Lorraine, éditions Manucius, Houilles, 2004 (rééd., 1re édition 1929).

- Paul Lévy, Die deutsche Sprache in Frankreich - Band 1: Von den Anfängen bis 1830, Harrassowitz Verlag, 2013, übersetzt aus dem Französischen von Barbara Kaltz, 307 Seiten, * Adolf Paul, dictionnaire comparatif multilingue: Français - Allemand - Alsacien - Anglais, éditions Midgard, Strasbourg, 2006. 372 pages

- Raymond Matzen, Daul Léon, Wie geht's ? Le dialecte à portée de tous, éditions La Nuée bleue, Strasbourg, 1999. 256 pages

- Raymond Matzen, Daul Léon, Wie steht's ? Lexiques alsacien et français, Variantes dialectales, Grammaire, éditions La Nuée bleue/DNA, Strasbourg, 2000. 175 pages (ISBN 9783447068970)

- Alphonse Jenny, Doris Richert, Précis pratique de grammaire alsacienne, ISTRA, 1984 (ISBN 2-219-00364-7)

Articles connexes

- linguistique

- liste de langues

- langues par famille

- langues indo-européennes

- langues germaniques

- langues germaniques occidentales

- groupe germano-néerlandais

- haut-allemand

- moyen allemand

- moyen allemand occidental

- allemand supérieur

- haut-francique

- alémanique

- moyen allemand

- haut-allemand

- groupe germano-néerlandais

- langues germaniques occidentales

- langues germaniques

- langues indo-européennes

- langues par famille

- français d'Alsace

- liste de langues

- Orthal

Liens externes

- Histoire de l'alsacien

- Dictionnaire alsacien-français/français-alsacien Freelang

- Office pour la langue et la culture d'Alsace

- Archives numérisées du département de dialectologie alsacienne et mosellane de l'Université de Strasbourg

- Portail culturel alsacien

- Notices d’autorité : Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • WorldCat

- Portail des langues germaniques

- Portail de l’Alsace