Shingon

Shingon (眞言 ou 真言?) est une école bouddhiste japonaise ésotérique, fondée au IXe siècle[1] par le moine Kūkai (空海) qui reçut le titre posthume de Kobo Daishi, le grand instructeur de la Loi[2].

Le mot Shingon signifie « parole vraie »; c'est la traduction japonaise du mot sanskrit mantra qui désigne la prière mystique en Inde.

Son idéal se résume dans la phrase « Sokushin-JÅbutsu », qui signifie « devenir bouddha dans cette vie avec ce corps ».

Avec environ 12 millions de fidèles c'est un des courants majeurs du bouddhisme japonais et l'une des plus anciennes lignées du bouddhisme tantrique, le vajrayana.

Historique

La doctrine et les enseignements du Bouddhisme Shingon trouvent leur expression définitive durant l'époque de Heian (794-1185) quand en 804 le moine bouddhiste Kukaï se rend en Chine dans la ville de Xi'an (西安) (alors appelé Chang-an), au temple Qinglong (é’龙寺, Temple du dragon bleu) afin d'y étudier le bouddhisme ésotérique sous la direction du Maître Huiguo, l'élève préféré du légendaire Amoghavajra. À sa mort, celui-ci en fera son successeur dans le Dharma et le détenteur de la lignée qui prendra ensuite son essor au Japon. Les Japonais appellent couramment Kukaï de son nom honorifique Kobo-Daïshi (弘法 大师; grand maître pour la propagation du Dharma », ou Odaishisama (㊠大師 様; «Le Grand Maître"), noms posthumes qui lui seront attribués après sa mort par l'Empereur Daïgo.

Avant de se rendre en Chine, Kukai était un moine bouddhiste indépendant. Il était très versé dans la prose classique chinoise, la calligraphie chinoise et les sutras bouddhistes. À cette époque le bouddhisme ésotérique n'était pas considéré comme une école à part entière. Huiguo, détenteur des 2 principales lignées du bouddhisme tantrique chinois, a été le premier à les rassembler dans un système cohérent. Un moine japonais dénommé GonsÅ (勤 æ“) avait rapporté de Chine au Japon le mantra ésotérique d'Akasagarbha et un rituel d'ascèse connu sous le nom de Kokuzo-gumonjihÅ (虚空 蔵 求 é—» æŒæ³•, lequel avait été traduit du sanskrit au chinois par Shubhakarasimha (Zenmui-Sanzo å–„ æ— ç• ä¸‰ 蔵). À l'âge de 22 ans Kukaï en reçut l'initiation et se retira pendant une période de 7 ans dans les forêts de Shikoku (å›› 国) pour en parfaire la pratique. Il persévéra dans cette ascèse jusqu'à la maîtriser parfaitement. Selon la tradition, cette pratique lui apporta la siddhi (pouvoir) d'une mémoire et d'une capacité de compréhension surhumaine. Kukaï fera plus tard l'éloge de la puissance et l'efficacité de cette pratique, lui attribuant la capacité de se rappeler et d'intégrer totalement tous les enseignements de Huiguo en l'espace de seulement trois mois.

Son respect pour le Bodhisattva Akasagarbha était si grand qu'il le considérera toute sa vie comme son Honzon (本尊) ou divinité principale. C'est également au cours de cette période de pratique intense du mantra qu'il rêva d'un homme lui intimant de chercher le Tantra Mahavairocana. Le Tantra Mahavairocana avait été récemment introduit au Japon. Il put en obtenir une copie en chinois, mais une grande partie était rédigée en Siddham, syllabaire proche du sanscrit dont il ne connaissait pas les caractères et les parties chinoises étaient trop obscures pour être comprises. Il prit la décision de voyager jusqu'en Chine pour recevoir l'initiation et les explications nécessaires à sa compréhension.

Kukai rencontra Huiguo en mai 805, celui-ci alors âgé de soixante ans était très malade. Huiguo aurait dit à Kukaï « Je savais que vous viendriez. J'avais attendu si longtemps. Quel plaisir de vous voir ! Mais hélas ma vie se termine et je ne sais si j'aurai le temps de vous transmettre mon enseignement. » Dans le court espace de trois mois, Huiguo initia et enseigna tout ce qu'il savait sur les doctrines et les pratiques du mandala des deux royaumes. Huiguo désigna Kukaï comme son dernier disciple et le proclama son successeur dans le Dharma, lui donnant la nom Henjo-Kongo (éç…§ 金刚, Jingang bià nzhà o), «le vajra qui illumine tout". Après cette période de transmission intensive, le Maître mourut à la fin de l'année. KÅ«kai était son dernier disciple et un de ceux qui avaient reçu les enseignements les plus complets. C'est sans doute pour cette raison qu'on le désigna pour écrire son épitaphe.

En décembre de la même année, Huiguo mourut et fut enterré à côté de son maître Amoghavajra. Plus de mille de ses disciples se réunirent pour ses funérailles. L'honneur d'écrire son inscription funéraire en leur nom fut donnée à Kukai. Après la mort de Huiguo, Kukaï retourna au Japon. S'il ne l'avait pas fait, le bouddhisme ésotérique n'aurait peut-être pas survécu. En Chine 35 ans après, en l'an 840, l'empereur des Tang Wuzong monta sur le trône. Fervent taoïste, il ordonna en 845 la destruction de 4 600 monastères bouddhistes et 40 000 temples. Environ 250 000 moines et nonnes bouddhistes durent abandonner leur vie monastique. Wuzong décréta que le bouddhisme était une religion étrangère et visa à sa suppression. Peu de temps après, il fut assassiné par son entourage mais le mal était fait. Le bouddhisme ésotérique ne se remit jamais complètement de cette persécution, de nombreux éléments de ses pratiques se diluèrent néanmoins dans d'autres écoles et traditions.

Après son retour, Kukai rassembla et systématisa tout ce qu'il avait appris de Huiguo en une doctrine qui allait devenir la base de l'école Shingon. En 813, l'empereur Saga invita les grands maîtres des huit écoles dans son palais, pour une discussion publique des mérites respectifs de leurs doctrines. Tous sauf KÅ«kai, dirent que l'état de Bouddha demandait de très nombreuses vies pour être réalisé. KÅ«kai donna l'essentiel de son enseignement à cette occasion. À trente-six ans, il reçut la permission de l'empereur, de fonder l'école Shingon. Ce serait l'empereur Junna, qui serait à l'origine du terme «Shingon-shu» (真言 å®—; «l'école de la vraie parole ou école du mantra") par le décret impérial qui institua le TÅ-ji (东 寺) comme étant un temple purement Shingon dans lequel se tiendraient les rites officiels pour la protection de l'État. Kukai eut de nombreux disciples qu'il guida jusqu'à sa mort en 835 à l'âge de 61 ans. Il initia aussi le moine SaichÅ DengyÅ Daishi et quelques-uns de ses disciples, à la cérémonie d'onction et de consécration appelée « KanjŠ». À la mort de SaichÅ, ses disciples directs retournèrent en Chine pour approfondir le MikkyÅ, et donnèrent ainsi sa forme définitive à l'école Tendai, qui représente actuellement au Japon le Bouddhisme semi-ésotérique.

Les 8 grands patriarches

Le bouddhisme Shingon fait démarrer la lignée au Bouddha Mahavairocana, le premier humain à la recevoir étant vajrasattva « l'être de diamant » La tradition reconnaît deux groupes de huit grands patriarches - un groupe de détenteurs de la lignée et un groupe de grands exégètes de la doctrine.

La lignée des 8 grands patriarches (Fuho-Hasso 付法八祖)

- Mahavairocana (Dainichi-Nyorai 大日如æ¥)

- Vajrasattva (KongÅ-Satta 金剛薩埵)

- Nagarjuna (RyÅ«ju-Bosatsu é¾æ¨¹è©è–©) - reçut la transmission du Mahavairocana Tantra de Vajrasattva à l'intérieur du stupa de fer dans le sud de l'inde

- Nagabodhi (RyÅ«chi-Bosatsu é¾æ™ºè©è–©)

- Vajrabodhi (KongÅchi-SanzŠ金剛智三蔵)

- Amoghavajra (FukÅ«kongÅ-SanzÅ ä¸ç©ºé‡‘剛三蔵)

- Huiko (Keika-Ajari æµæžœé˜¿é—梨)

- KÅbÅ-Daishi (弘法大師)

Les 8 grands exégètes de la doctrine (Denji-Hasso ä¼æŒå…«ç¥–)

- Nagarjuna (RyÅ«ju-Bosatsu é¾æ¨¹è©è–©)

- Nagabodhi (RyÅ«chi-Bosatsu é¾æ™ºè©è–©)

- Vajrabodhi (KongÅchi-SanzŠ金剛智三蔵)

- Amoghavajra (FukÅ«kongÅ-SanzÅ ä¸ç©ºé‡‘剛三蔵)

- Åšubhakarasiṃha (Zenmui-SanzÅ å–„ç„¡ç•ä¸‰è”µ)

- I-Hsing (IchigyÅ-Zenji 一行禅師)

- Huiguo (Keika-Ajari æµæžœé˜¿é—梨)

- KÅbÅ-Daishi (弘法大師)

Schisme

Durant la période de Kamakura, un shisme divisa le Shingon en deux grandes écoles - la vieille école, Kogi Shingon (å¤ç¾©çœŸè¨€ å®—, Shingon ancien), et la nouvelle école, Shingi Shingon (新義真言 å®—, Shingon réformé).

Cette division est née d'un différend plus politique que religieux entre Kakuban (覚 é‘), connu à titre posthume comme Kogyo Daishi (å…´ æ•™ 大师), et des prêtres du Denbo-in (ä¼ æ³•é™¢) opposés à la direction du Kongobuji (金刚峰 寺 ), temple principal du mont Koya. Après plusieurs conflits, Kakuban et sa faction des prêtres quittèrent le Mont KÅya pour la montagne du Negoro (æ ¹ æ¥ å±±) au nord-ouest, où ils construisirent un complexe de nouveaux temples, maintenant connu sous le nom Negoroji.

Théorie

L'enseignement du Shingon se réfère principalement à deux textes sacrés, le Kongôtchô-kyô (sanscrit : VajraÅ›ekhara SÅ«tra) et le Daïnitchi-kyô (sanscrit : MahÄ-Vairocana SÅ«tra), écrits vers le IIe siècle au monastère de Nalanda dans le nord de l'Inde. Cette école bouddhiste du yoga des trois mystères, le «traïguya-yoga », explique qu'il est possible de devenir Bouddha dès cette vie.

Ces enseignements affirment que la nature originelle de l'esprit de l'homme est pur, c'est le cÅ“ur de compassion, la « bodhi », dont l'essence est identique à celle de l'Univers. Ce qui différencie les différentes écoles du Shingon c'est justement les moyens d'appréhender cette ultime réalité. D'une façon générale: si nous souffrons, c'est parce que nous nous attachons à ce qui est impermanent dans ce monde de la forme et du désir, que chacun conçoit ainsi en fonction de ce qu'il est intérieurement. Les passions, regroupées sous le vocable de triple poisons (la concupiscence, la colère et l'aveuglement) correspondent à des forces vitales nécessaires à la survie et au développement de tout organisme animal. Le désir et l'aversion structurent le moi et l'obligent à se perfectionner pour mieux arriver à ses fins matérielles. Ces « moyens alchimiques » pour utiliser ces « poisons » en énergies de réalisation spirituelle sont expliqués dans les seize chapitres du AdhyardhaÅ›atikÄ Prajñaparamita Sutra (Rishu-kyo ç† è¶£ 経), textes de base du mikkyo du bouddhisme Shingon.

Si d'un point de vue relatif, il reste exact que les passions sont source d'égarements et de souffrances, dans le vajrayÄna les passions sont considérées en vérité absolue de la même nature que l'éveil (soku bodaïshin); car cette même force vitale qui anime les êtres vers des désirs mondains va être transformée, sublimée par alchimie interne en énergie spirituelle de compassion-sagesse, dont l'essence est la nature ultime de l'univers et de tous les êtres. Celui qui s'avise que le fond de son cÅ“ur, « bodhi », est le même que celui de tous les êtres, devient un avec le tout, il dissout son moi dans l'univers comme une goutte d'eau se dissout dans l'océan.

Les enseignements mystiques de Mahavairocana Vajrasekhara sont exprimés symboliquement dans les deux principaux mandalas du Shingon, Les Mandalas des Deux Royaumes - Le royaume de la matrice (en sanscrit GarbhadhÄtu, Jap TaizÅkai 胎 蔵 ç•Œ 曼è¼ç½—.) mandala et le Royaume du diamant (en sanscrit Vajradhatu, Jap. Kongokai 金刚 ç•Œ 曼è¼ç½—) mandala. Ces deux mandalas sont considérés comme l'expression de l'ensemble du Dharma, et la racine du bouddhisme ésotérique. Dans les temples Shingon, ces deux mandalas sont toujours installés face à face de chaque côté de l'autel central. Le bouddhisme est préoccupé par les rituels et les pratiques méditatives qui conduisent à l'illumination. Selon la doctrine Shingon, l'illumination n'est pas lointaine, ni une réalité étrangère qui peut prendre des éons avant d'être réalisée, mais une possibilité réelle au sein de cette vie, basée sur le potentiel spirituel de tout être vivant, généralement connu comme la nature de Bouddha. Si celle-ci est cultivée, cette nature lumineuse se manifeste sous forme de sagesse innée. Avec l'aide d'un maître authentique et par une formation appropriée du corps, de la parole et de l'esprit, "Les Trois Mystères" (Sanmitsu 三 密), nous pouvons retrouver et libérer cette capacité d'illumination pour le bénéfice de nous-mêmes et de tous les êtres.

Les symboles du monde visible pour expliquer le monde spirituel

Le Shingon utilise la nature comme symbole pour expliquer le monde spirituel invisible considérant que la vie des êtres et de la nature est l'expression du Bouddha conçu dans son aspect Dharmakaya, la force de vie de l'univers. Cependant, le shingon n'est pas un panthéisme, il ne se « réduit » pas au culte des forces de la nature comme dans le shintoïsme. Quand on parle par exemple des cinq éléments ou du soleil, il s'agit d'états de conscience qui sont décrits ainsi.

Dans le Shingon, le Bouddha ultime symbolisant l'univers est appelé « Daïnitchi-Nyoraï » MahÄ Vairocana, le Bouddha grand soleil, car la lumière du soleil symbolise au mieux l'état de la conscience purifiée qui perçoit la vacuité. La lumière blanche est la synthèse et la source de toutes les autres couleurs. C'est pourquoi il existe un Bouddha ultime qui rassemble toutes les qualités des autres bouddhas et Bodhisattvas, qui sont l'expression de ses différents aspects.

Il s'agit donc de faire fusionner son esprit avec « Daïnitchi-Nyoraï » par la pratique des trois mystères, qui sont le mystère du corps, de la parole, et de la pensée, c'est-à -dire effectuer simultanément un geste symbolique avec les mains, une mudrÄ, répéter un mantra et visualiser devant soi la forme de la divinité bouddhique en rapport.

Comme l'univers est très vaste, nous avons à développer diverses qualités de conscience pour nous y intégrer harmonieusement: elles sont les étapes qui amènent à l'éveil spirituel, samadhi. Ce processus d'éveil a été structuré sous la forme d'un diagramme mystique appelé mandala, comportant différents quartiers avec de nombreux bouddhas.

Un mandala est une carte d'anatomie spirituelle de l'homme expliquant comment pénétrer à l'intérieur de ses centres d'énergie (chakra). La méditation sur sa forme en répétant les mantras et effectuant les mudrÄs permet de se connecter avec le cÅ“ur des bouddhas et du maître qui a initié le pratiquant. Les deux grands mandalas du Shingon, le Kongôkaï (monde de la pensée) et le Taïzôkaï (monde des phénomènes), regroupent ainsi de nombreuses divinités bouddhiques symbolisant différents niveaux de conscience. Disposées en plusieurs quartiers, expriment la compassion, douceur, d'autres l'intelligence, le discernement, d'autres encore l'énergie, la force pour vaincre tous les aspects négatifs du subconscient.

La voie qui mène à l'éveil spirituel est donc celle du développement de toutes nos potentialités, qui peuvent se regrouper en deux mondes, se complétant et s'enrichissant mutuellement. Le monde des idées, Kongôkaï (plan du vajra) et le monde de la sensibilité, Taïzôkaï (plan de la matrice).

Afin de comprendre ce qu'il perçoit du monde, l'homme doit l'analyser et élaborer des concepts avec discernement. C'est pourquoi on symbolise par le vajra, le diamant qui coupe, le principe masculin de sagesse.

Cependant pour comprendre vraiment quelque chose il faut aussi le percevoir dans sa totalité au-delà des détails, sinon la théorie inventée pour l'expliquer peut être réductrice et fausse. Il faut donc augmenter la sensibilité et le volume des perceptions, en faisant abstraction de ses a priori ou de ses théories antérieures, c'est-à -dire développer une ouverture intérieure vis-à -vis de l'autre, vis-à -vis de la vie, qui n'est possible que si le cœur est humble, doux, sans préjugé, compatissant, c'est le cœur de bodhi. Plus la compassion est grande, plus les perceptions deviennent fines, directes, immédiates, car on perçoit l'autre par fusion globalisante du cœur. Ce n'est pas par un raisonnement que la connaissance est obtenue, mais par l'intuition, c'est pourquoi on l'identifie au monde féminin de la matrice, le Taïzôkaï qui décrit la diversité de la vie, correspond aux cinq éléments : la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther. Le monde du Kongôkaï est le 6e élément, la conscience.

Développer et unir en soi ces deux mondes, deux polarités latentes en chacun de nous, féminine et masculine, intuitive et réflexive, active et méditative, c'est trouver l'équilibre intérieur. Pour atteindre l'éveil, il faut faire fusionner ces deux principes en soi.

C'est au cours de cérémonies d'onctions appelées « kanjô », que le maître l'acariya consacre l'eau pour transmettre directement l'essence de la connaissance et de la compassion du Kongôkaï et du Taïzôkaï. Transmission qui se fait de cœur à cœur.

Mahavairocana Tathagata

Dans le Shingon, Mahavairocana Tathagata (Dainichi Nyorai 大 æ—¥ 如 æ¥) est l'univers et le Bouddha primordial qui est la base de tous les phénomènes. L'objectif du Shingon est la prise de conscience que notre nature est identique à Mahavairocana, un but qui est atteint à travers l'initiation, la méditation et les rituels ésotériques. Cette réalisation passe par la réception et la mise en pratique de la doctrine ésotérique, transmise oralement aux initiés par des maîtres de l'école. Les trois Mystères "Sanmitsu" d'identification du corps, de la parole et de l'esprit à celui du bouddha concourent simultanément à réaliser notre vraie nature : le corps par des gestes symboliques mudra et l'utilisation d'instruments rituels, la parole par la répétition de formules sacrées mantra, et l'esprit par la visualisation et la méditation sur le bouddha. Dans le Shingon tous les bouddhas et toutes les formes qui sont au sein des mandalas sont une expression de Mahavairocana Tathagata.

Œuvres littéraires

- Sango Shiki (797).

Dans cet ouvrage, qui est l'un des plus anciens essais de philosophie comparée, il compare les mérites respectifs du Taoïsme, du Confucianisme et du Bouddhisme. L'essence du confucianisme est de donner un fondement philosophique à la morale et à la politique quotidienne. Le taoïsme, parce qu'il s'élève au principe métaphysique (Tao), lui est supérieur. Mais le bouddhisme, à travers la doctrine du karma et de la réincarnation englobe les trois temps et ouvre sur la vérité éternelle, surpassant donc le taoïsme.

- Benkenmitsunikyo-ron « comparaison des Bouddhismes ésotérique et exotérique », 816. Il y démontre la supériorité de l'ésotérisme sur l'exotérisme. Cette supériorité provient de l'expérience qu'il procure et sur laquelle se fondent les dogmes, tandis que l'exotérisme explique les dogmes sans parvenir à l'expérience.

- Himitsu Mandala Jugu Shinron « Les dix stades de la prise de conscience du mandala secret », 830. Dans ce chef-d'œuvre de la maturité, Kukai élargit sa compréhension des autres écoles et religions. Il pense que toutes les philosophies spirituelles de l'Asie (du confucianisme à l'hindouisme) sont l'expression d'un niveau de conscience de la réalité.

Cette révélation est expliquée à travers l'exposé des dix stades ou étapes de l'esprit.

1 °) L'esprit du bouc. Le bouc symbolise l'appétit sexuel. À ce stade, l'homme ignore tout de la vérité éternelle. Il vit sous l'influence dominante de son instinct bestial, il ne fait que subir la loi du karma, tel un animal.

2 °) L'esprit de l'enfant ignorant. L'enfant symbolise la semence de l'esprit qui doit se développer. L'esprit s'éveille à la conscience et s'efforce de mener une vie morale encore dénuée de finalité religieuse. Il est représenté par le confucianisme.

3 °) L'esprit de l'enfant sans peur. Il est symbolisé par un enfant cherchant sa mère. L'homme reconnait l'existence de la religion et recherche le ciel pour y trouver la paix intérieure et la félicité. Il est représenté par le taoïsme.

4 °) L'esprit reconnait l'existence des agrégats. Cet esprit est symbolisé par l'état d'arhat, le moine bouddhiste. Le bouddhisme hinayana lui correspond.

5 °) L'esprit libéré de la graine de la cause du karma. Cet esprit est symbolisé par le Patryeka-Bouddha. Il n'y a plus de traces d'ignorance karmique, mais il reste encore une racine d'égocentrisme, un manque d'altruisme.

6 °) L'esprit mahayana symbolisé par le bodhisattva Maitreya. Le pratiquant yogacara qui atteint ce stade reconnait que tous les phénomènes sont une illusion de son esprit. Sa compassion se développe. Cette philosophie est exposée par Vasubhandu.

7 °) L'esprit réalise que l'esprit n'est pas encore né. Cette étape est symbolisée par le bodhisattva Manjusri et expliquée par la philosophie madhyamika de Nagarjuna. La négation octuple met fin aux spéculations inutiles. La vérité de la vacuité est acquise. L'esprit qui atteint ce stade est serein et son bonheur est indéfinissable.

8 °) L'esprit est vraiment en harmonie avec la voie unique. Il est symbolisé par Avalokiteshvara et expliqué par le sutra du lotus et la philosophie Tendai. L'homme reconnait l'unité et la pureté primordiale qui est la nature même de son esprit. Le sujet et l'objet s'unifient.

9 °) L'esprit bouddhique profond est conscient de sa nature non-immuable. Il est symbolisé par le sourire de Samantabhadra et expliqué par l'école Kegon. L'esprit réalise qu'il n'est pas immuable, mais semblable à l'eau que le vent fait onduler. La vérité éternelle, le dharma lui-même n'est pas immuable. Bien qu'il représente le stade le plus élevé de l'exotérisme, il ne faut pas s'y arrêter.

10 °) L'esprit glorieux, le plus secret, le plus caché. Il est symbolisé par le tathagata maha Vairocana et expliqué par l'école Shingon. Si l'exotérisme a ôté le voile de l'esprit et soigné ses différentes maladies, l'enseignement ésotérique dévoile à présent le trésor caché (voir aussi Ibn Arabi) qui devient manifeste.

Kukai nomme ses dix étapes « révélations avec étonnement étape par étape ».

Ensemble, elles forment une somme systématique de philosophie de la religion dans la perspective gradualiste du bouddhisme ésotérique et une véritable phénoménologie de la conscience religieuse. Cette doctrine est également expliquée dans :

- Hizo Hoyaku « La clef précieuse du Trésor secret », 830.

- Joujoushin-ron « les dix niveaux de développement de l'esprit ».

Concernant le cœur de la doctrine Shingon, Kukai l'expose dans :

- Sanbu sho « Les trois livres », 819 :

- SokushinjÅ- butsu-gui « enseignement pour devenir Bouddha dans cette vie avec ce corps ».

- Shoji Jisso Gi « La signification du mot, du son et de la réalité ».

- Unji Gi « La signification ésotérique de la syllabe (Bija) "HUM" ».

Pratiques

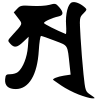

Une caractéristique du Shingon est l'utilisation graphique pour les visualisations, de semences germe ou bija en sanskrit, écrites en Siddham (Jap. Shittan 悉 昙 ou Bonji 梵å—)une ancienne écriture indienne. La pratique méditative de base du Shingon est le Ajikan (阿 å— è§‚), ou méditation sur la lettre A symbole de Mahavairocana. Deux autres pratiques méditatives importantes sont le Gachirinkan (月 è½® 观, ou visualisation de la pleine lune), et le Gojigonjingan (五 å— ä¸¥ 身 观, "Visualisation des cinq éléments disposés dans le corps»

Il existe quatre types principaux de mandalas:

- Maha-Mandala (大 曼è¼ç½—, représentation anthropomorphique graphique,

- Dharma-Mandala (法 曼è¼ç½—), représentation des divinités par leur syllabe germe,

- Samaya-Mandala (三昧 耶 曼è¼ç½—, représentation des vÅ“ux des divinités sous la forme des attributs qu'ils détiennent ou de leurs mudra),

- Karma-Mandala (羯磨 曼è¼ç½—) représentant les activités des divinités sous forme tridimensionnelle (statues).

Les quatre rituels principaux pratiqués par les moines Shingon sont le "Juatchido" ou rituel des 18 mudras, le rituel du mandala du taizokai (la matrice) celui du kongakai (le vajra) et les rituels de feu (goma)

Études

Dans le cas des disciples désireux de se former pour devenir moine Shingon, après avoir pris les préceptes il faut une période d'études religieuse et universitaires. Il convient tout d’abord de trouver un maître, puis de faire Tokudo(得度), cérémonie marquant symboliquement le renoncement, l’engagement sur le chemin et le premier pas vers la prêtrise. Pour être Ajari (阿é—梨), il convient de prendre les voeux (Jukai – å—戒) et de suivre une série de quatre ascèses (Shido KegyÅ â€å››åº¦åŠ è¡Œ) avant de recevoir l’onction DenpÅ (ä¼æ³•çŒé ‚). L'étape suivante Maha-Acharya (Dai-ajari 大 阿é—黎) grade qui permet de transmettre les initiations demande dix années supplémentaires.

En dehors des prières et de la lecture des soutras, il existe des mantras et des techniques de méditation qui sont disponibles à la pratique pour les profanes. Toutes demandent une initiation ou abhisheka en sanskrit (Jap. Kanjo çŒé¡¶). Sous la supervision d'un maître qualifié, à l'issue d'une transmission appropriée, ils peuvent commencer à apprendre et à pratiquer seul. Comme pour toutes les écoles du bouddhisme, l'accent est mis sur la transmission orale des enseignements de maître à élève. Jusqu'aux années 1920 (au moment de l'arrivée du Shingon en dehors du Japon), on n'avait jamais rien publié sur les enseignements du Shingon ou Mikkyo au Japon ou ailleurs. Tout avait été transmis oralement pendant plus de 1 100 années. Entreprendre une pratique Shingon sans initiation ni les conseils d'un maître qualifié peut être considéré comme une infraction grave brisant les vÅ“ux de samaya, car elle peut être potentiellement dangereuse pour le pratiquant si celle-ci n'est pas effectuée de la manière appropriée.

Goma

Le Homa (Jap. = Goma 护 æ‘©) ou rituel de feu consacré est spécifique au bouddhisme ésotérique à tel point que les japonais identifient essentiellement le bouddhisme shingon à travers cette cérémonie. Il est considéré comme le rituel le plus mystique et le plus puissant. Il découle du rituel védique Agnihotra et est effectué par des prêtres qualifiés, pour venir en aide à des particuliers, à l'État ou à tous les êtres en général. Le feu est censé avoir un pouvoir purificateur spirituellement et psychologiquement. La divinité centrale qui est priée est habituellement Acala (Fudo MyÅÅ ä¸ åŠ¨ 明王). Le rituel est effectué dans le but de détruire les énergies négatives, les pensées et des désirs néfastes, les obstacles en général ou pour obtenir la réalisation de vÅ“ux (kudoku). Dans la plupart des temples Shingon, ce rituel est pratiqué deux fois par jour le matin et l'après-midi. De grandes cérémonies incluent souvent le roulement des tambours taiko pendant que la communauté chante le mantra d'Acala. Les flammes peuvent parfois atteindre quelques mètres de haut ce qui en fait une cérémonie éprouvante pour l'officiant.

Lignées Shingon

- École des anciens (Kogi) (å¤ç¾©çœŸè¨€å®—)

- KÅyasan (高野山真言宗)

- Chuin-Ryu Lineage (ä¸é™¢æµ)

- TÅji (æ±å¯ºçœŸè¨€å®—)

- Zentsūji-ha (真言宗善通寺派)

- Daigo-ha (真言宗é†é†æ´¾)

- Omuro-ha (真言宗御室派)

- Shingon-Ritsu (真言律宗)

- Daikakuji-ha (真言宗大覚寺派)

- Sennyūji-ha (真言宗泉涌寺派)

- Yamashina-ha (真言宗山階派)

- Shigisan (信貴山真言宗)

- Nakayamadera-ha (真言宗ä¸å±±å¯ºæ´¾)

- SanbÅshÅ« (真言三å®å®—)

- Sumadera-ha (çœŸè¨€å®—é ˆç£¨å¯ºæ´¾)

- TÅji-ha (真言宗æ±å¯ºæ´¾)

- Shingon réformé (Shingi) (新義真言宗)

- Chizan-ha (真言宗智山派)

- Buzan-ha (真言宗豊山派)

- Inunaki-ha (真言宗犬鳴派)

Temples

- Gokuraku-ji (極楽寺?), fondé en 1259 à Kamakura (鎌倉市, Kamakura-shi?), dans la préfecture de Kanagawa.

- TÅ-ji (æ±å¯ºï¼‰

- KongÅbu-ji (金剛峰寺),

- Ninna-ji(ä»å’Œå¯ºï¼‰

- Daikaku-ji (大覚寺),

- Daigo-ji (é†é†å¯ºï¼‰

Le bouddhisme Shingon en dehors du Japon

En Chine et dans les pays à forte population chinoise comme Hong Kong, Taïwan, la Malaisie ou Singapour, le bouddhisme ésotérique est communément appelé Tángmì (å” å¯†) "le bouddhisme secret de la Dynasty Tang» ou Hà nchuánmìzÅng (汉 ä¼ å¯†å®—) "le bouddhisme Secret de la Transmission Han"(Hanmi 汉 密 pour faire court) ou DÅngmì (东 密)"Le bouddhisme secret de l'Est", pour le différencier de son homologue du Tibet. Ces écoles partagent plus ou moins les mêmes doctrines que le Shingon. Dans la plupart des cas, les moines chinois se sont rendus au Japon pour se former et recevoir la transmission ésotérique au Mont Koya. Le mìzÅng terme chinois (密宗) "Le véhicule des secrets» est le terme le plus couramment utilisé pour désigner toute forme de bouddhisme ésotérique, qu'elles soient tibétaines, népalaises, chinoises et japonaises. En Europe, le bouddhisme Shingon est pratiqué au temple Komyo-In en Bourgogne ainsi qu'en Hollande et en Croatie. Aux États-Unis, à Los Angeles, Sacramento, Fresno, ainsi que dans les États d'Hawaii, du Michigan et de Washington. Il y a aussi des temples de la lignée Buzan Ha à Hong Kong et au Viêt Nam.

Voir aussi

Articles connexes

- AmalavijñÄna

- SanjÅ«sangen-dÅ

- Yamabushi

- Sokushinbutsu

- Treize bouddhas

- Mantra de la lumière

Bibliographie

- Michel Coquet, Shingon: Le bouddhisme tantrique japonais, Guy Tredaniel,‎ (ISBN 2844455239)

- Giebel, Rolf W.; Todaro, Dale A.; trans. (2004). Shingon texts, Berkeley, Calif.: Numata Center for Buddhist Translation and Research. ISBN 1886439249

- Hakeda, Yoshito S. , trans. (1972). Kukai: Major Works. Translated, with an account of his life and a study of his thought by Yoshito S. Hakeda. Columbia University Press, New York, ISBN 0-231-03627-2.

- Kiyota, Minoru (1978). Shingon Buddhism: Theory and Practice. Los Angeles/Tokyo: Buddhist Books International.

- Matsumoto Jitsudo, Avec le Bouddha,‎ (ISBN 2857072929)

- Matsunaga, Daigan Lee, Matsunaga, Alicia Orloff (1974). Foundation of Japanese Buddhism; Vol. I; The aristocratic age. Buddhist Books International, Los Angeles und Tokio. ISBN 0-914910-25-6.

- Pierre Rambach, Le Bouddha secret du tantrisme japonais, Skira,‎

- Toki, Hôryû; Kawamura, Seiichi, tr, (1899). "Si-do-in-dzou; gestes de l'officiant dans les cérémonies mystiques des sectes Tendaï et Singon", Paris, E. Leroux.

- Yamasaki, Taiko (1988). Shingon: Japanese Esoteric Buddhism, Boston/London: Shambala Publications.

Notes et références

Liens externes

- Les treize Bouddhas

- Shomyo - chant liturgique

Vidéos

- Shomyo chant liturgique

- Portail du bouddhisme

- Portail du Japon