Insecte ravageur

Un insecte ravageur est un insecte nuisible pour les cultures agricoles, pour les arbres et la végétation en général.

C'est une conception anthropocentrique.

Le « ravageur » ne l'est que dans les contextes qui lui sont favorables (absence de prédateur, plante-hôte ou proie immunitairement affaiblie ou sans défense face à un nouvel « agresseur »).

Les insectes phytophages, sont naturellement présents dans l'environnement où ils se reproduisent spontanément, au gré de la dynamique de leur(s) plante-hôte. La culture de cette plante est cultivée à grande échelle, ils vont profiter de cette concentration de leur plante-hôte et voir leur population se multiplier, donc porter atteinte au bénéfice de production attendu par l'homme.

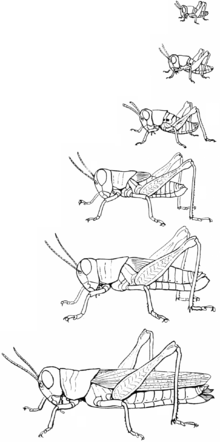

Certains insectes sont décrits comme ravageurs depuis la plus haute Antiquité (les nuages de criquets migrateurs étaient décrits comme la « 7ème plaie d'Égypte ». Cependant ces insectes étaient aussi consommés par l'Homme et par leurs prédateurs pour lesquels ils constituent ce que les biologistes nomment une « ressource alimentaire pulsée »

D'autres espèces, nouvellement introduites hors de leur aire naturelle de répartition, sont en fait des insectes exotiques importés (accidentellement ou intentionnellement). N'étant pas accompagnés de leurs prédateurs, ni de leurs parasites naturels, certaines espèces peuvent adopter dans leur nouvel environnement des comportements nouveaux, beaucoup plus agressifs pour les cultures. S'ils pullulent sur de vastes territoires, on les classe dans les espèces invasives.

Principales espèces

Historiquement, en Europe, deux espèces d'insectes ravageurs introduits ont particulièrement marqué les esprits :

- le phylloxéra (Viteus vitifolii), arrivé d'Amérique du Nord en 1861, ce petit homoptère va totalement détruire le vignoble européen. Celui-ci sera reconstitué, au bout de 30 ans, par le greffage des cépages locaux sur des plants de vignes d'espèces américaines qui s'avèrent plus résistantes au parasite ;

- le doryphore (Leptinotarsa decemlineata), découvert en 1922 dans le bordelais, provient du Colorado. Après une première introduction maîtrisée en Allemagne à la fin du XIXe siècle, il s'est rapidement répandu dans toute l'Europe à partir de Bordeaux au XXe siècle. Les dégâts qu'il a causé aux plantations de pommes de terre sont considérables.

On peut également citer certains noms vernaculaires regroupant des espèces parfois fort différentes (lépidoptères, diptères, hyménoptères, ...).

ou plus précisément des espèces comme

- le cercope du pin

- la psylle du poirier

- le longicorne asiatique...

Dégâts

Les dégâts causés aux cultures par les insectes sont de natures diversifiées car dépendant de l'immunité de la plante, et propre à chaque espèce (ou sous-espèces et variants locaux. Ils peuvent être parfois très importants (et parfois plusieurs insectes peuvent y contribuer, par exemple au niveau des feuilles pour l'un et des racines pour l'autre) :

- les dégâts directs sont la conséquence de l'alimentation des insectes, tant les adultes (imago) que les larves (chenilles, vers, etc.),

- les dégâts indirects sont la conséquences des piqûres (transmission de virus, destruction des tissus...) et des excrétions (miellat, qui provoque la formation de fumagine...) et des réactions des plantes (formation de galles).

- L'apparence visuelle des dégâts n'a pas toujours de lien avec leur gravité.

/Ainsi au Canada, une défoliation totale (jusqu'à 5 années de suites) d'arbres tels que l'épinette par des insectes défoliateurs ne tuera pas l'arbre (il cesse simplement de croître), de même en Europe qu'une défoliation printanière totale du fusain par l'hyponomeute du fusain est sans conséquence pour l'arbre qui aura restauré sa feuillaison un mois plus tard, alors que quelques scolytes porteur du champignon parasite peuvent tuer un orme par la graphiose de l'orme'

Chaque espèce s'attaquent généralement à une partie précise de la plante : feuilles, tiges, bourgeons, écorce, bois, racines, fleurs, fruits, graines, à tous les stades de leur développement, y compris aux produits des récoltes entreposées.

Certains vivent sur les plantes et s'en nourrissent, d'autres vivent à l'intérieur des tissus (à l'état larvaire et/ou à l'état adulte).

Lutte contre les insectes ravageurs

- Pratiques culturales

- Rotation des cultures

- Choix de variétés résistantes

- Lutte mécanique

- Travail du sol

- Piégeage

- Lutte chimique

- Répulsifs

- Insecticides de synthèse

- Lutte biologique

- Insecticides naturels

- Piège à phéromone

- Technique de l'insecte stérile

- Organismes génétiquement modifiés

- Lâchers de prédateurs naturels

- Irradiation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des ravageurs des plantes cultivées

- Liste d'espèces invasives

- Défense des cultures

- Entomologie économique

- Lutte contre les ravageurs

- Ravageurs des denrées stockées

Bibliographie

- (fr) Jean-Henri Fabre, Les ravageurs, récits sur les insectes nuisibles à l'agriculture, C. Delagrave, , 284 p.

- (fr) Guy Riba et Christine Silvy, Combattre les ravageurs des cultures : enjeux et perspectives, INRA, , 230 p. (ISBN 9782738000699).

- Johanna Villenave, Étude de la Bio-écologie des Névroptères dans une perspective de lutte biologique par conservation, Thèse de doctorat au format PDF

- Insectes ravageurs et maladies des arbres et arbustes d'Europe, Atlas complet, NAP Éditions.

Liens externes

- « Les ravageurs de HYPPZ (noms communs) », sur HYPPZ, Inra (consulté en 30 nomvembre 2014).

- « Insectes ravageurs et maladies par cultures », sur Quick Agro, Société Vialaudis (consulté en 30 nomvembre 2014).

- (en) « Agricultural pests », sur UC IPM Online, Université de Californie (consulté en 30 nomvembre 2014).

- Portail de l’agriculture et l’agronomie

- Portail de l’entomologie

- Portail de la protection des cultures