Photographie sous-marine

|

|

Cet article est une ébauche concernant la photographie et la plongée sous-marine. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

|

La photographie sous-marine est l'une activité de la plongée de loisir, scientifique[1] ou technico-professionnelle, et une pratique photographique qui consiste à faire des photographies (et par extension des films) sous l'eau.

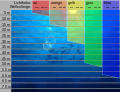

Elle est caractérisée par des contraintes liées à la plongée, à des conséquences physiques optiques (réfraction[2], perte des couleurs suivant la profondeur).

Elle nécessite donc des équipements spécifiques, résistants à l'eau et à la pression, des corrections de réglages de la distance, et des compensations de la perte du spectre de couleur par l'appoint d'un éclairage (flash).

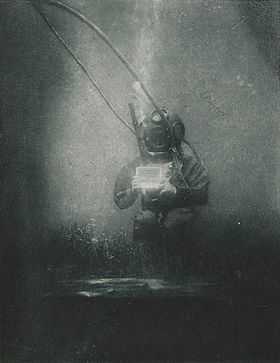

Histoire

Les premières photographies sous-marines ont été obtenues en 1893 par le biologiste Louis Boutan (1859-1934), au laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), avec un appareil de sa conception[3]. Il invente également un procédé de flash sous-marin qui lui permet de faire des "instantanés" sous l'eau[4], puis un appareil télécommandé pour les plus grandes profondeurs[5]. Les bases théoriques de ses travaux furent publiées en 1900 chez Sleicher à Paris, dans son livre La Photographie sous-marine et les progrès de la photographie[6].

D'importants progrès ont ensuite été permis par les équipements de plongées et la mise ou point de matériels nouveaux dont par l'Office français de recherches sous-marines animé par le Commandant Cousteau avec en particulier le test fin 1958 d'un « traîneau sous-marin photographique ou cinématographique communément désigné sous le nom de (troïka) »[7] largement utilisée, avec de très bons résultats dans les années 1960[7].

La photographie a alors pu aussi servir à l'archéologie sous-marine[8], à diverses études scientifiques (études géologiques[9],[10] ou de la biodiversité[11] par exemple) ou techniques (poses de câbles, de tuyaux, inspection ou maintenance d'installation immergées, etc.

À l'heure actuelle, avec l'avènement de la photographie numérique, les appareils numériques compacts de marque vendus dans le commerce peuvent être fournis avec un caisson étanche permettant de les utiliser sous l'eau. Certains sont même étanches d'origine jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur, mais nécessitent un caisson étanche pour descendre et photographier plus profond. On trouve également des marques spécifiques de caisson adaptable à toutes les grandes marques. Ces caissons peuvent être adaptés aux appareils reflex. Ce sont en général des caissons en plexiglas avec des commandes permettant les réglages de base. Certains de ces appareils à vocation sous-marine disposent d'origine de filtres permettant de compenser les différences de couleur dues à l'eau et à la profondeur. Il existe aussi le même style de caisson, quoique plus complexe, adaptable aux caméras sous-marines. Des flash externes et des capteurs de son peuvent être branchés sur les caissons prévus à cet effet afin de réaliser des photos et des vidéos dans les meilleures conditions.

Il existe aussi des appareils argentiques étanches jetables. La plupart de ces appareils ne disposent pas de flash, et utilisent des films de sensibilité élevée (400 ou 800 ISO). La qualité des photographies est relativement bonne à faible profondeur, où la luminosité reste suffisante. Les fabricants indiquent de ne les utiliser qu'à faible profondeur à cause de la capacité de résistance de la coque. Très rapidement avec la profondeur, les couleurs deviennent bleues et le grain devient important. Après utilisation, les appareils doivent être retournés chez un photographe pour procéder au développement du film. L'appareil n'est pas réutilisé sans passer par un fabricant.

Depuis le début des années 2000, la photographie numérique a largement démocratisé cette activité, tant par la taille du matériel que par son coût.

Formations

Plusieurs fédérations de plongée proposent des formations et des certifications spécifiques à la photographie sous-marine. On peut citer entre autres :

- PADI Underwater Photographer ;

- CMAS Photographe subaquatique ;

- ADIP Photographe subaquatique ;

- FFESSM Trois niveaux de photographe sous-marin, trois niveaux de "vidéaste" sous-marin et pour les plus motivés, la possibilité de devenir moniteur.

-

Appareil photo sous-marin Nikonos V

-

Absorption de la lumière en fonction de la profondeur

Voir aussi

Articles connexes

- Plongée sous-marine

- Liste des photo-guides naturalistes

- Photo-guide taxinomique de la faune et de la flore sous-marine

- Photo-guide taxinomique du monde animal

- Photo-guide taxinomique du monde végétal

- Archéologie sous-marine

Lien externe

- Plongeurs TV, la chaîne de télévision par Internet sur la plongée et la vidéo sous-marine

- Catégorie « photographie et vidéo sous-marine » de l’annuaire DMOZ

Bibliographie

- Laban, A., PÉRÈ, J. M., & Picard, J. (1963). La photographie sous-marine profonde et son exploitation scientifique ; Bull. Ins/.océanogr. Monaco, vol. 60, no 1258, 32 p., 17 fig., mars 1963 [PDF].

- Tusting, R. F., & Davis, D. L. (1992). Laser systems and structured illumination for quantitative undersea imaging. Marine Technology Society Journal, 26(4), 5-12.

Notes et références

- ↑ Laban, A., PÉRÈ, J. M., & Picard, J. (1963). La photographie sous-marine profonde et son exploitation scientifique ; Bull. Ins/.océanogr. Monaco, vol. 60, no 1258, 32 p., 17 fig., mars 1963 [PDF]

- ↑ Ivanoff A (1953) Systèmes optiques pour Photographie Sous Marine. Revue d'Optique, 32, 193.

- ↑ Boutan L (1893) Mémoire sur la photographie sous-marine. Arch. Zool. Exp. Gén, 3, 281-324

- ↑ Boutan L (1898) L'instantané dans la photographie sous-marine. Archives de Zoologie expérimentale et générale, 6(3), 305-330.

- ↑ Fabricio Cárdenas, 66 petites histoires du Pays Catalan, Perpignan, Ultima Necat, coll. « Les vieux papiers », , 141 p. (ISBN 978-2-36771-006-8, notice BnF no FRBNF43886275), p. 17-18

- ↑ Boutan L (1900) La photographie sous-marine et les progrès de la photographie.

- 1 2 Laban, A., PÉRÈ, J. M., & Picard, J. (1963). La photographie sous-marine profonde et son exploitation scientifique ; Bull. Ins/.océanogr. Monaco, vol. 60, no 1258, 32 p., 17 fig., mars 1963 (voir page 2/32).

- ↑ Drap, P., & Long, L. (2005). Photogrammétrie et archéologie sous-marine profonde: le cas de l'épave étrusque Grand Ribaud F. XYZ, (103), 19-26.

- ↑ Dangeard, L., & Giresse, P. (1965). Photographie sous-marine et géologie. Cahiers Océanographiques, XVII, 4, 255-269.

- ↑ Dangeard, L., Deniaux, B., & Johnson, G. L. (1973). Les enseignements géologiques de la photographie sous-marine: le volcanisme sous-marin. Ann. Inst. Océanogr., 49, 77-82.

- ↑ Bourgoin, A., Guillou, M., & Morvan, C. (1985). Étude préliminaire de l'épifaune des sédiments meubles de la rade de Brest (Finistère, France) à l'aide d'une caméra vidéo sous-marine. In Annales de l'Institut océanographique (vol. 61, no 1, pp. 39-50). Institut océanographique.

- Portail de la photographie

- Portail de la plongée sous-marine