Langues chamito-sémitiques

|

|

Les contributeurs sont tenus de ne pas participer à une guerre d’édition sous peine de blocage. Cette page a subi récemment une guerre d’édition au cours de laquelle plusieurs contributeurs ont mutuellement annulé leurs modifications respectives. Ce comportement non collaboratif est proscrit par la règle dite des trois révocations. En cas de désaccord, un consensus sur la page de discussion doit être obtenu avant toute modification.

|

|

|

Cet article est une ébauche concernant la linguistique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

|

| Langues chamito-sémitiques (ou afro-asiatiques) | ||

|

|

Région | Afrique du Nord, Sahara, Corne de l'Afrique, Moyen-Orient |

|---|---|---|

| Classification par famille | ||

| ||

| Codes de langue | ||

| ISO 639-2 | afa | |

| ISO 639-5 | afa | |

| IETF | afa | |

| Carte | ||

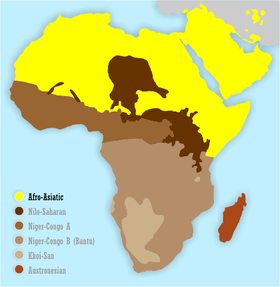

Répartition des langues chamito-sémitiques (en jaune) parmi les langues africaines. |

||

| modifier | ||

Les langues chamito-sémitiques — appelées de façon plus descriptive langues afro-asiatiques[1] — sont une famille de langues parlées au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, au Sahara, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique[2].

Ces quelque 350 langues sont parlées actuellement par environ 350 millions de personnes. En voir la liste dans cet autre article.

Classification interne

Les langues chamito-sémitiques sont réparties généralement en cinq ou six branches :

- les langues sémitiques, parlées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ;

- l’égyptien ancien et son descendant le copte (aujourd'hui éteint et conservé seulement comme langue liturgique), jadis parlés en Égypte ;

- les langues berbères, parlées en Afrique du Nord et au Sahara ;

- les langues tchadiques, parlées en Afrique sahélienne, du Niger à la Centrafrique ;

- les langues couchitiques, parlées dans la Corne de l'Afrique et au Soudan ;

- les langues omotiques, parlées essentiellement en Éthiopie. Leur place est controversée, certains linguistes les voient comme une sixième branche chamito-sémitique tandis que d'autres les incluent dans le groupe couchitique.

Typologie linguistique

Propriétés communes

Des propriétés communes des langues chamito-sémitiques sont :

- deux genres au singulier, le féminin marqué par le phonème /t/, et un pluriel épicène, c'est-à-dire ayant la même forme pour les deux genres (mais les langues berbères, le bedja, l'égyptien ancien et les langues sémitiques distinguent le genre au pluriel) ;

- une typologie syntaxique VSO avec tendance SOV ;

- un ensemble de consonnes emphatiques, réalisées comme des glottalisées, pharyngalisées ou des implosives ;

- une morphologie dans laquelle les mots sont fléchis au moyen de changements internes (introflexion) et l'utilisation de nombreux autres affixes.

Vocabulaire commun

Les deux dictionnaires étymologiques parus, l'un par Christopher Ehret, l'autre par Vladimir Orel et Olga Stolbova, ne coïncident pas. Sur quelque deux mille radicaux chamito-sémitiques postulés, voici les quelques trente qui réunissent un fragile consensus des chercheurs :

| Forme | Sens | Branches concernées | |

|---|---|---|---|

| 1 | *ʔab | père | sémitique, berbère, tchadique, couchitique |

| 2 | *(ʔa-)bVr | taureau | sémitique, égyptien, tchadique, couchitique |

| 3 | *(ʔa-)dVm | rouge, sang | sémitique, berbère, tchadique, couchitique |

| 4 | *(ʔa-)dVm | terre | sémitique, tchadique |

| 5 | *ʔa-pay- | bouche | sémitique, couchitique |

| 6 | *ʔigar/ *ḳʷar- | enclos, maison | sémitique, berbère, tchadique couchitique |

| 7 | *ʔil- | œil | berbère, tchadique, couchitique |

| 8 | *sim- | nom | sémitique, berbère, tchadique |

| 9 | *ʕayn- | œil | sémitique, égyptien |

| 10 | *baʔ- | aller | sémitique, tchadique, couchitique |

| 11 | *bar- | fils | sémitique, berbère, tchadique |

| 12 | *gamm- | barbe | sémitique, tchadique, couchitique |

| 13 | *gVn(Vn)- | menton | sémitique, tchadique |

| 14 | *gʷarʕ- | gorge | sémitique, tchadique, couchitique |

| 15 | *gʷinaʕ- | main | tchadique, couchitique |

| 16 | *kVn- | épouse | sémitique, berbère, tchadique |

| 17 | *kʷaly | reins | sémitique, tchadique, couchitique, omotique |

| 18 | *ḳa(wa)l-/ *qʷar- | dire, appeler | sémitique, tchadique |

| 19 | *ḳas- | os | berbère, égyptien, tchadique |

| 20 | *lib- | cœur | sémitique, tchadique, couchitique |

| 21 | *lis- | langue | sémitique, berbère, tchadique |

| 22 | *ma | quoi ? | sémitique, égyptien, berbère, tchadique, etc. |

| 23 | *maʔ- | eau | sémitique, égyptien, tchadique |

| 24 | *mawVt- | mourir | sémitique, berbère, égyptien, tchadique |

| 25 | *sin- | dents | sémitique, berbère, tchadique |

| 26 | *siwan- | savoir | berbère, égyptien, tchadique |

| 27 | *inn- | je, nous | sémitique, égyptien, berbère, couchitique |

| 28 | *-k- | tu | sémitique, berbère, tchadique, couchitique |

| 29 | *zwr- | semer, grains | sémitique, couchitique |

| 30 | *ŝVr | racine | sémitique, tchadique |

Les pronoms seuls se retrouvent dans une majorité de langues chamito-sémitiques, et ont permis de postuler l'unité de cette famille linguistique, très ancienne, 10 000 ans d'après Diakonoff et Ehret.

Théories sur l'origine de l'« afro-asiatique »

Le classement typologique des langues est à distinguer de leur classement génétique [pourquoi ?] [3]. Or depuis quelques années les recherches sur le modèle chamito-sémitique se diversifient, notamment en direction de la linguistique historique, avec des auteurs comme Lionel Bender[4] et Christopher Ehret[5]. On peut également signaler l'existence de thèses défendues par quelques auteurs, comme Gabor Takacs[6] ou Alain Anselin[7], qui soutiennent l'idée d'une origine purement africaine de l'afro-asiatique. Ces thèses restent cependant très marginales, et ne sont que très peu reprises par les autres spécialistes qui considèrent que l'afro-asiatique est originaire du Proche-Orient et serait arrivé avec les migrations du Néolithique.

Ces auteurs conçoivent l'« afro-asiatique » comme étant essentiellement un « macro-phylum » africain, avec des ramifications asiatiques, précisément des langues sémitiques d’Asie[8]. Ainsi, selon Anselin[9] :

« Tout se passerait comme si les nouveaux locuteurs d'une langue « africaine au départ » avaient conservé partie de leur vocabulaire d'origine, et triconsonnantisé systématiquement bien au-delà de ses propres tendances (cf. C. Ehret, 1989), le lexique africain lui-même. Des exemples classiques ne manquent pas : couchitique : *kVr-, tchadique : *kVl-, chien, sémitique : k-l-b ; couchitique : *k'Vc-, tchadique : *gVs-, petit, sémitique : q-t-n, etc. »

D'autres auteurs, tel que le linguiste somalien Mohamed Diriye Abdullahi (en), vont jusqu'à remettre en cause l'appellation même de « afro-asiatique » ou « afrasien » :

« D'une manière ou d'une autre, des sémites ont émigré depuis les bords de la Mer Rouge et ont exporté un langage africain vers l'Asie, où ils rencontrèrent des populations asiatiques […] C'est la seule façon logique de prendre en compte la présence d'une branche [sémitique] africaine entourée de langues non sémitiques. [...] Il serait cohérent de remplacer le terme de famille afro-asiatique par quelque chose comme famille éthiopienne ou famille éthio-chadique [10] »

D’après une étude de génétique des populations publiée en 2015[11] sur le premier génome séquencé d'un squelette de chasseur-cueilleur ancien d'Afrique subsaharienne, datant de 2500 ans av J.C., il a été possible de mettre en évidence que tout les Africains subsahariens modernes sont légèrement mélangés avec une population d'origine eurasienne, qui était étroitement apparentée à la population actuelle de la Sardaigne et aux anciens agriculteurs du Néolithique européen qui étaient eux même issus d'une ancienne population du Proche-Orient. En Afrique subsaharienne, cette part d'ascendance eurasienne est bien plus importante chez les populations parlant actuellement des langues afro-asiatiques, notamment de la Corne de l'Afrique et des plateaux éthiopiens.

Notes et références

- ↑ Le nom « afro-asiatique » est utilisé [Où ?], tandis que la dénomination traditionnelle « chamito-sémitique » est toujours utilisée en France et en Europe. Cf à ce propos les remarques de David Cohen dans : A. Lonnet & A. Mettouchi, « Entretien avec David Cohen », dans les Langues chamito-sémitiques (afro-asiatiques) vol. 2, Paris, Ophrys, 2006, p. 9-26.

- ↑ Joseph Greenberg, The Languages of Africa, Bloomington, Indiana University, 1963[réf. incomplète]

- ↑ Jacques Leclerc, « L'origine des langues » (consulté le 18 janvier 2009)

- ↑ Lionel M. Bender, Omotic : a New Afroasiatic Language Family, Museum Series, 3, Carbondale, 1975

- ↑ Christopher Ehret, Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian): Vowels, Tone, Consonants, and Vocabulary, University of California Press, 1995.

- ↑ Gabor Takacs, Selected new Egypto-Afrasian correspondences from the field of anatomical terminology, in Papers from the 8th Italian Meeting of Afroasiatic Linguistics, Naples, 1995

- ↑ Alain Anselin, L'Oreille et la Cuisse — Essais sur l'invention de l'écriture hyérogliphique égyptienne, éd. Tyanaba, 1999

- ↑ Actes du Colloque de Frankfort, mai 2001 : « Afroasiatic as an African family languages »

- ↑ Les noms des parties du corps en égyptien ancien, essai de grammaire culturelle, in Cahiers Caribéens d'Egyptologie, n° 3/4, éd. Tyanaba, 2002, p. 252

- ↑ « Semites emigrated from the Africa side of the Red Sea anyway and exported an African language to Asia where they met Asians […] This is only logical way to account for the presence of an African branch in a place where it is surrounded by unrelated languages. […] It would make sens to change the name of the [afroasiatic] group to something like Ethiopic or Ethio-Chadic. » Propos rapportés par Alain Anselin dans CCdE n° 3/4, 2002, pp. 252-253.

- ↑ Ancient Ethiopian genome reveals extensive Eurasian admixture throughout the African continent, M. Gallego Llorente, E. R. Jones, A. Eriksson, V. Siska, K. W. Arthur, J. W. Arthur, M. C. Curtis, J. T. Stock, M. Coltorti, P. Pieruccini, S. Stretton, F. Brock, T. Higham, Y. Park, M. Hofreiter, D. G. Bradley, J. Bhak, R. Pinhasi, A. Manica, 8 octobre 2015, revue Science, http://www.sciencemag.org/content/early/2015/10/07/science.aad2879

Annexes

Bibliographie

- Alan Henderson Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1927

- Joseph Greenberg, The Languages of Africa, Bloomington, Indiana University / La Haye, Mouton, 1963

- Marcel Cohen, Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique du chamito-sémitique, éd. Champion, Paris, 1969

- David Cohen, Dictionnaire des racines sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques, éd. Mouton, Paris, 1970

- Publications de Christopher Ehret

- Bernd Heine, The Sam Languages, a history of rindille, Boni, and Somali in Afroasiatic Linguistics, 1978

- Salim Chaker, Linguistique berbère, étude de syntaxe et de diachronie, Louvain, 1995

- Robert Hetzron, The Semitic Languages, Routledge, 1997

- Roger Blench, The languages of Africa : macrophyla proposals and implications for archeological interpretation, in Roger Blench & Matthew Spring, Archeology and Language IV, Routledge, Londres, 1999

Articles connexes

Liens externes

- Notices d’autorité : Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • WorldCat

- Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris (Bmsap) 15 (1-2), 2003, p. 79-99 : « Origine et expansion de l’Afro-Asiatique : méthodologie pour une approche pluridisciplinaire »

- Portail des langues

- Portail du Moyen-Orient

- Portail de l’Afrique