Histoire de la notion de handicap

L’histoire de la notion de handicap répertorie ce qui, au fils du temps, à été utilisées pour désigner ce qui est aujourd'hui qualifié de handicap. Cela recouvre ainsi des entendements exprimés sur le sujet bien au-delà du cadre d'acceptation du mot actuel, en incluant par exemple les notions distinctes d'infirmité ou d'invalidité.

Antiquité

Tout d’abord, on peut retracer dans ce mode de fonctionnement la mythologie et la religion, qui justifiait l’ordre de la société, notamment.

En Mésopotamie, la découverte d'une tablette en écriture cunéiforme datant de 2800 av. J.-C. met en évidence une perception du handicap. Sur cette tablette, il parle de « monstres » par défaut, par excès ou encore par des doubles.

Dans la mythologie grecque, Héphaïstos, selon les sources, est le fils d'Héra et de Zeus. Il est habituellement représenté sous les traits d'un forgeron boiteux. Lorsqu'elle lui donne le jour, elle le trouve si laid qu'elle le jette en bas de l'Olympe, et c'est de cette chute que daterait sa claudication. C’est aussi le cas d’Œdipe. Exposé par son père, roi de Thèbes car né d’une alliance impossible, avec un pied difforme, il est chassé pour écarter le malheur de la cité.

Chez les Grecs et chez les Romains, le sort des personnes handicapées est fonction de l'atteinte ; ceux-ci faisaient une distinction entre difformité et maladie sans incidence physique. De plus, le sort réservé aux enfants dont le handicap n'était pas visible, c'est-à-dire pour les enfants atteints de troubles mentaux, n'était pas le même que pour les enfants atteint d'un handicap physique. Sur décision des responsables de la cité, les enfants difformes étaient alors emmenés hors de la cité pour être exposés, c'est-à-dire qu'ils étaient emmenés hors de la ville, et on les laissait mourir, pas tués directement, mais on les laissait au bon vouloir des dieux. Cependant, le libre arbitre du père ou de la mère influençait le destin de l'enfant. Celui-ci conduisait à le garder ou à le rejeter. Dans ce dernier cas, l'enfant était jeté aux ordures, où il mourrait peu de temps après.

Ainsi, les Spartiates exposaient leurs nouveau-nés difformes au pied du mont Tégétus. Leur difformité était codifiée et avait un sens, elle représentait la colère des dieux. Dans la littérature athénienne, Platon et Aristote envisagent l’élimination des enfants qui naissent mutilés, ou aveugles et sourds.

Les Romains, eux, se donnaient l'autorisation de tuer les enfants, mais à condition que ce soit fait dans les huit jours suivant la naissance, après quoi ce dernier était pris en charge par l’État dans une institution. À cette époque, une loi recommandait d'exterminer les enfants « monstrueux ». Ce n'est qu'au VIIe siècle après J.-C. que la pratique de l'exposition des enfants fut interdite par la loi.

Dans la religion hébraïque, il interdisait à l’individu souffrant d’infirmité de s’approcher des lieux de culte. Le handicap apparaissait comme une impureté. En effet, dans le livre du Lévitique qui traite de la caste sacerdotale, les fils de prêtres nés infirmes sont interdits de culte[11].

Vers le 7 siècle et 5 av. J.-C., les textes sacrés commencent à réintégrer l’infirme à l’ordre du sacré en insistant sur le lien de fraternité. C'est le cas du Nouveau Testament. L'invalidité ne serait pas une souillure du corps mais la conduite vis-à-vis de l’autre, qui est une des présences possibles du divin. Cependant, l’équilibre exclusion/intégration sociale étant brisé, le seul principe de charité participe à l’intégration de l’infirme.

Dans le Coran ou la Bible, les infirmes sont interdits de combat. Il n’est alors pas question d’impureté mais d’incapacité. Tout le reste leur est autorisé. En fait, la Bible et le Coran n'aborde que très peu la question du handicap[1].

Le handicap est ainsi souvent le signe de la colère des dieux à l’égard des hommes durant le début de l'antiquité.

Moyen Âge

Tout d’abord, au Moyen Âge, la notion de handicap est assimilée dans la catégorie des indigents (voleurs, vagabonds, pauvres). Certaines personnes dont les nains, bossus, fous, ont paradoxalement le droit à une plus grande liberté. On leur accorde un statut particulier.

Époque moderne

Comme au Moyen Âge, la notion de handicap, d'invalidité, de marginalité n'est pas différenciée. Si l'époque moderne apparaît dans une certaine continuité avec l'époque précédente, on constate cependant une nette rupture vers la fin de l'époque moderne dans un grand nombre de domaines (médecine, biologie) des sociétés européennes.

C'est ainsi que les premières interventions politiques autour du sujet du handicap remontent en France au XVIIe siècle, avec la création en 1670 de l'hôtel des Invalides par Louis XIV, et de l'hôpital général qui est plus un lieu privatif de liberté et contrôle du vagabondage que de soins.

Mais la médecine avance et commence à comprendre les mécanismes de l’hérédité. On stigmatise encore plus les parents, qui sont considérés comme responsables des problèmes de leurs enfants, en raison des liens de filiation. La médecine contrôle de plus en plus les personnes en situation de handicap[2]. Le handicap commencent à exister comme un objet favorisant la vie des personnes handicapées. L’abbé de l’Épée étudie les malentendant et les sourds, Denis Diderot se consacre aux aveugles[3], un sujet abondamment discuté à l'époque par les opérations chirurgicales permettant de rendre la vue à certains aveugles de naissance. Cependant, certains deviennent encore de véritables curiosités de foire, pratique d’exhibition autant pour le milieu médical que le grand public. De même, l'influence de la médecine va justifier rationnellement les regroupements ou la mise à l’écart des personnes dit anormales[4].

Époque contemporaine

La prise en charge du handicap léger évolue durant tout le XXe, avec l'établissement du test Binet-Simon et les classes de perfectionnement. Pour les handicapés profonds, la seconde moitié du XIXe siècle est marquée par la relégation à l'asile. Durant cette période, le redressement moral passe par l'éloignement à la campagne, et si possible le travail agricole dans les colonies annexes de l'hôpital[5]. Le plus grand asile d'Europe accueille 5 000 malades et occupe une superficie de 450 hectares. La colonie agricole se situe à Fitz-James à quelques kilomètres de Clermont (le savoir-faire professionnel des malades est « judicieusement » utilisé. L'établissement connaît une longue période de prospérité jusqu'aux environs de 1880)[5].

Autre époque, autre représentation: la loi de 1898 sur les accidents du travail met à la charge de l'employeur une assurance permettant le versement d'une indemnisation au titre des infirmités acquises dans le cadre du travail (accident du travail et maladie professionnelle).

L’influence du mouvement eugéniste sur la législation s’est traduite par la mise en place de programmes de stérilisations contraintes à la fin du XIXe siècle. Les États-Unis ont été le premier pays à mettre en place un programme officiel de stérilisations contraintes, dans le cadre d'une idéologie eugénique alors en vogue, représentée par Madison Grant et d'autres[6]. Le programme visait d'abord les retardés mentaux et personnes sujettes à des troubles psychiques. De plus, certains États visaient aussi les sourds, les aveugles, les épileptiques et les victimes de malformations congénitales.

Après la Première Guerre mondiale, en 1918, la question du handicap est posée de façon majeure avec les séquelles qui résultent de la guerre. Le terme d’infirme, passe à invalide que l’on considère alors comme étant moins dévalorisant[7].

Pendant l’entre-deux-guerres, lors de la phase de l'expansionnisme du Japon Showa, les gouvernements nippons successifs mirent en place des mesures visant la stérilisation des handicapés mentaux et physiques, dont notamment une Loi nationale sur l'Eugénisme[8],[9]. Plusieurs États européens votent à leur tour des textes similaires : la Suisse en 1928, le Danemark en 1929, la Norvège et l’Allemagne en 1934, la Finlande et la Suède en 1935, l'Estonie en 1937[10],[11]. La plupart des pays protestants furent touchés. Au Royaume-Uni, le secrétaire d'État (Home Secretary) Winston Churchill mit en place une clause instaurant la stérilisation contrainte dans le Mental Deficiency Act de 1913.

Dans les années 1930, le cinéma américain dans La Monstrueuse Parade, notamment, permet de voir comment on a représenté les personnes handicapées : mises à l’écart parce qu’elles sont considérées comme monstrueuses[12]. Elle constitue une figure pour effrayer ou apitoyer le public.

Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir, en 1934, les malades mentaux et physiques sont déjà stérilisés puis assassinés, parce qu’ils mettent en péril la pureté de la race, considérée comme le modèle, l’idéal à atteindre, une normalité qui exclut toutes les différences. Avant l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, une majorité de scientifiques et une large partie de la classe politique allemande étaient favorables à l’eugénisme[13]. Hitler s'est notamment inspiré de l'eugénisme américain, notamment de The International Jew. The world's Foremost Problem de Henry Ford[14].

La Seconde Guerre mondiale est ainsi marquée en Allemagne par le projet Aktion T4, une campagne systématique d'assassinats par le régime nazi, qui débuta en janvier 1940, en vue d’éliminer les handicapés mentaux et physiques. En France, elle est marquée par la mort de 40 000 malades et handicapés mentaux du fait que « ces bouches inutiles » ne sont plus nourries. Par exemple, à Clermont, le nombre de malades accueillis passe de 4 444 en 1939 à 2 335 en 1945[5]. Lucien Bonnafé, psychiatre-directeur de St. Alban dénonce cette « euthanasie douce » influencée par l'eugénisme du programme nazi Aktion T4 et par la fondation française pour l'étude des problèmes humains d'Alexis Carrel créée sous Vichy. St. Alban marque la psychothérapie institutionnelle et la psychanalyse et ce en réaction au drame la psychiatrie durant la deuxième guerre mondiale. Les psychanalystes de cette seconde moitié du XXe vont militer pour une prise en charge plus humaine dans la localité où vit le malade (le secteur) et dans de petits établissements médico-sociaux encadrés par du personnel éducatif. L'abbé Oziol et François Tosquelles créent le « Clos du Nid », établissement recevant des enfants profondément arriérés, à Marvejols, Lozère, en 1955[15][réf. insuffisante].

Après la seconde guerre mondiale, le handicap reste une simple nosographie. Ce mode de désignation était courant jusqu’aux lois dans les années 1970 dans les pays occidentaux et dans les organisations mondiales. L’intégration des personnes handicapées se décline dans plusieurs textes dont celui le 9 décembre 1975 qui est l'adoption par l’Assemblée générale des Nations unies d’une déclaration des droits des personnes handicapées[16]. Il devient par ailleurs une vision plus sociale ou sociétale et moins médicale de la différence tout au long des années 1980. La société porte une attention particulière sur la non discrimination de droits intellectuels, moraux ou juridiques dont les personnes handicapées étaient privées. L'objectif de ces textes est de lutter contre ces discriminations et d'intégrer (ou d'inclure) davantage dans la société tous ceux qui ont un handicap. L'accessibilité des personnes handicapées dans les espaces publics est l'un des exemples souvent proposés.

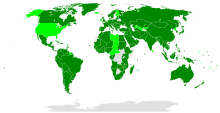

Au début du XXIe siècle, c’est la signature et la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Au 30 mai 2014, 158 pays l'ont signée, et 147 pays l'ont ratifiée, dont la France et l'Union européenne. Pour donner une petite idée de l’ampleur de la ratification de cette convention, voici en vert foncé les États qui ont ratifiée.

Le problème du vieillissement de la population mondiale, et notamment du vieillissement des handicapés, repose l'intégration de nouveau des personnes en situation de handicap.

Notes et références

Notes

Références

- ↑ (en) Cheikh Isse A. Musse, Imam. Disability: An Islamic Insight, Islamic Council of Victoria, http:// www.icv.org.au/disabilityarticle.shtml

- ↑ Michel Foucault, La Naissance de la clinique, dans La leçon des hôpitaux, PUF, 1663.

- ↑ Denis Diderot, Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, 1749.

- ↑ Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Première partie, chapitre III, Gallimard, 1972

- 1 2 3 Historique sur Chi-Clermont.

- ↑ (en) Lombardo, Paul. Eugenic Sterilization Laws, Eugenics Archive

- ↑ François Dagot, historique du concept de handicap, décembre 2007

- ↑ (ja) « The National Eugenic Law » The 107th law that Japanese Government promulgated in 1940 (国民優生法) 第一条 本法ハ悪質ナル遺伝性疾患ノ素質ヲ有スル者ノ増加ヲ防遏スルト共ニ健全ナル素質ヲ有スル者ノ増加ヲ図リ以テ国民素質ノ向上ヲ期スルコトヲ目的ト ス, Kimura, Jurisprudence in Genetics, http://www.bioethics.jp/licht_genetics.html

- ↑ (en) Hansen's sanitarium were houses of horrors, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20050128a1.html

- ↑ André Pichot, La Société pure. De Darwin à Hitler, Flammarion, Paris, 2000

- ↑ (en) Gunnar Broberg et Nils Roll-Hansen, eds., Eugenics And the Welfare State: Sterilization Policy in Demark, Sweden, Norway, and Finland (Michigan State University Press, 2005)

- ↑ Olivier R. Grim, Freaks dans Handicap en images, pages 163-174

- ↑ Pour les années précédant l’accession d’Hitler au pouvoir voir notamment Paul Weidling, Hygiène raciale et eugénisme médical en Allemagne, 1870-1932, La Découverte, Paris, 1998

- ↑ Mein Kampf, cité dans « Hitler's debt to America » archive. The Guardian. 6, 2004.

- ↑ « Psychothérapie institutionnelle » (consulté en 14 octobre 2011 (revu))

- ↑ « Le Handicap : du XIXe siècle au XXe siècle, Origines et histoire du handicap », Fondshs.fr, consulté le 19 janvier 2014.

- Portail du handicap

- Portail de la médecine

- Portail de la sociologie