Chapelet

|

|

Cet article est une ébauche concernant la religion. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

|

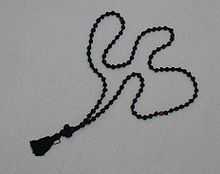

Un chapelet est un objet de dévotion généralement constitué de perles enfilées en collier sur un cordon.

Il est utilisé par de nombreuses religions pour compter les prières récitées d'une manière répétitive en égrenant les perles qui peuvent être constituées de toutes sortes de matériaux ordinaire (bois, os, noyaux, métal) ou précieux (ivoire, corail, pierre précieuse, perle...).

Il est utilisé entre autres par les catholiques pour compter les Je vous salue Marie. Un chapelet est constitué de cinq dizaines, chaque dizaine consistant à réciter dix Je vous salue Marie[1]. Trois chapelets dits successivement - quinze dizaines pour les quinze mystères de la vie de Marie (joyeux, douloureux et glorieux) - constituent un 'rosaire'.

Étymologie

Le mot français chapelet est un dérivé du mot chapeau dont la forme ancienne était chapel. À l'origine (v. 1200), il désigne une coiffe, une couronne de fleurs et devient un terme à usage religieux par analogie avec les couronnes de roses, dont on ornait la tête des statues mariales (cf. rosaire). Synonymes: suite, série, défilé. On dit un chapelet de roses pour une suite de roses liées entre elles longitudinalement.

Historique

Des colliers de perles, dents et coquillages ont fréquemment été trouvés dans les tombes antiques ou préhistoriques sans qu'on puisse leur accorder de signification religieuse.

Fabrication

En Inde, selon un travail récent sur la pharmacopée traditionnelle hindoue, les chapelets hindous étaient fabriqués non pas à partir des graines de l’Azadirachta indica (“Nimba†en sanscrit, et “neem†en hindi) qui étaient plutôt utilisées pour exorciser les démons et les esprits des morts, mais à partir d’Elaeocarpus ganitrus ( “Rudraksha†en sanscrit ou en hindi) [2]. Les Hindous utilisent toujours ces chapelets à base de rudraksha.

Les bouddhistes (et probablement les brahmanes) ont utilisé les graines noires de Sapindus mukorossi (aux vertus purifiantes ; également utilisées pour produire un savon) [3].

Les graines de Caesalpinia bonducella produisaient aussi des chapelets, perles de colliers et de bracelets[4].

Le fabricant de chapelets catholiques est dit Patenôtrier.

Différents types de chapelets

On distingue :

- le chapelet catholique qui est composé de cinq dizaines de grains ; par métonymie, ce sont les prières que l'on récite avec un chapelet ; il existe aussi des dizainiers. Il est utilisé par les fidèles catholiques pour compter les Je vous salue Marie ;

- le tchotki, chapelet utilisé par les orthodoxes et les catholiques orientaux généralement composé de 33, 50, 100 ou 300 nœuds.

- le lestovka, chapelet utilisé par les orthodoxes vieux-croyants ;

- le sabha ou misbaha, chapelet musulman qui compte généralement quatre-vingt-dix-neuf grains ou cent grains parfois séparés en trois parties de trente-trois grains chacune (ceci par trois séparateurs : un grand et deux petits)

- le tesbih chapelet musulman turc à 33 grains (1 grain égal 3 grains donc équivalent à 99 grains). Se prononce 'tespi'.

- la mâlâ, chapelet utilisé dans le bouddhisme et l'hindouisme, appelé également nenju juzu ou yu-dsu en Extrême-Orient, dont les cent-huit grains (27 dans l'amidisme) ont une signification symbolique ;

- le sikhisme utilise également une forme de mâlâ ainsi qu'une corde à quatre-vingt-dix-neuf nœuds.

Ces objets peuvent être représentés sous différentes formes (croix, collier, bague, corde…), en différents matériaux (bois, nacre, plastique, perle…).

Notes et références

- ↑ http://www.cnrtl.fr/lexicographie/chapelet

- ↑ Patnaik, 1993 ; 33, 40[réf. nécessaire].

- ↑ J. C. Th., Uphof, Dictionary of Economic Plants, London, 1968 ; p. 471.

- ↑ Uphof, op. cit., p. 93.

Voir aussi

Articles connexes

- Rosaire, Komvoskhinion

- Chapelet de la Divine Miséricorde

- Dhikr, mantras, japa, Nenju

- Komboloï, passe temps sans utilisation religieuse

Bibliographie

- (fr) M. G. Konieczny, « La fabrication artisanale de chapelets dans la région d'Oltu (Turquie) et d'Asadabad (Iran). La technique, les outils, terminologie », Baessler Archiv. Beiträge zur Volkerkunde Berlin, 1977, vol. 25, n° 2, p. 319-339.

Liens externes

. Chapelet du pape Pie VII Ã six dizaines dit de sainte Brigitte:http://www.latraceclaraz.org/chapelet.html

- Portail des religions et croyances