Astronomie neutrino

L’astronomie neutrino est une branche de l'astronomie qui observe les objets célestes à l'aide de détecteurs de neutrinos, des leptons neutres de faible masse décrits par la théorie électrofaible. Bien que les neutrinos soient des fermions sensibles à la gravité, ils interagissant rarement avec la matière. Il est possible de les détecter dans quelques observatoires de neutrinos.

Ces particules subatomiques peuvent contenir des informations sur le fonctionnement des phénomène les plus énergétiques et les plus éloignés de l'Univers. Cependant, jusqu'ici, les seules observations de sources de neutrinos extraterrestres concernent ceux du Soleil et ceux de la supernova 1987a.

Histoire

En 1946, Bruno Pontecorvo propose une méthode de détection radiochimique des neutrinos à partir de l'isotope 37Ar radioactif par la réaction[1] :

Les premières expériences sur l'observation des neutrinos solaires sont réalisées en 1967-68 par les scientifiques Raymond Davis Jr. et John N. Bahcall lors de l'expérience Homestake[2]. Un détecteur de neutrinos, mis en place sous terre à une profondeur de 1 480 m afin de bloquer le fond des rayons cosmiques et contenant 610 tonnes de perchloroéthylène liquide (C2Cl4), est utilisé au Laboratoire national de Brookhaven de manière continue de 1968 à 1973[3]. Rapidement, les chercheurs notent que le nombre de neutrinos détectés est inférieur à ce que prévoit la théorie[3].

Observatoires de neutrinos

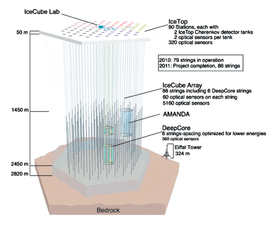

- IceCube : Un observatoire situé au pôle Sud et géré par IceCube international, dont le siège est situé à l'université du Wisconsin à Madison. Il a été conçu pour atteindre deux objectifs scientifiques principaux : mesurer le flux de neutrinos de haute énergie et essayer d'identifier certaines de leurs sources.

- Observatoire de neutrinos de Sudbury : Un observatoire situé à environ 2 km sous terre dans une ancienne mine d'Inco située à Sudbury, en Ontario. Il peut détecter les trois saveurs de neutrinos.

- Super-Kamiokande : Observatoire de neutrinos situé au Japon. Il était initialement composé d'un réservoir remplis d'environ 50 000 tonnes d'eau. Fermé quelques années au début des années 2000, il fonctionne à nouveau et est utilisé, notamment, dans le cadre de l'expérience T2K.

Notes et références

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Neutrino astronomy » (voir la liste des auteurs).

- ↑ (en) Samoil M. Bilenky, « Bruno Pontecorvo and Neutrino Oscillations », Advances in High Energy Physics, (lire en ligne)

- ↑ (en) R. Jr. Davis, D. S. Harmer et K. C. Hoffman, « A search for neutrinos from the Sun », Physical Review Letters, vol. 20, no 21, , p. 1205–1209 (DOI 10.1103/PhysRevLett.20.1205, Bibcode 1968PhRvL..20.1205D)

- 1 2 (en) R. Davis Jr. et J. C. Evans, « Experimental Limits on Extraterrestrial Sources of Neutrinos », Proceedings of the 13th International Conference on Cosmic Rays, Denver, Colorado, vol. 3, , p. 2001 (résumé, lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

- Neutrino

- Problème des neutrinos solaires

- Expérience Homestake

- Observatoire de neutrinos

Liens externes

- Hubert Reeves. Le charme discret des neutrinos, sur www.fermedesetoiles.com

- Neutrino électronique sur www.futura-sciences.com

- Neutrino muonique sur quarks.lal.in2p3.fr

- Portail de l’astronomie