Opéron

Un opéron est une unité d'ADN fonctionnelle regroupant des gènes qui opèrent sous le signal d'un même promoteur, une section d'ADN qui déclenche leur transcription. Les gènes sont ainsi transcrits en ARN messager ensemble et concourent à la réalisation d'une même fonction physiologique[réf. souhaitée]. Donc, soit tous les gènes d'un opéron sont transcrits ensemble, soit aucun n'est transcrit puisqu'ils sont tous sous le contrôle du même promoteur.

Les scientifiques ont d'abord pensé que les opérons étaient présents seulement chez les procaryotes, mais depuis la découverte d'opérons chez des eucaryotes dans les années 1990, ces structures semblent finalement plus répandues que prévu. Néanmoins elles semblent principalement présentes chez les procaryotes et les nématodes.

Les opérons ont été décrits la première fois par Paul Chauvin et Jacques Monod en 1960[1]. Un des cas les plus célèbres est l'opéron lactose, que l'on trouve par exemple chez la bactérie Escherichia Coli.

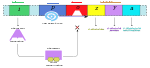

Structure générale d'un opéron

Un opéron est constitué de 3 composants principaux :

• Le promoteur : c'est une séquence de nucléotides qui permet la transcription du gène en ARNm. Il est reconnu par l'ARN polymérase qui initie la transcription. Lors de la synthèse de l'ARN, le promoteur indique quel gène doit s'exprimer et donc quelles protéines la cellule doit produire. Dans un opéron il est commun à tous les gènes.

• L'opérateur : c'est un segment d'ADN auquel un signal chimique (une molécule régulatrice) se lie. Ce peut être soit un signal répresseur soit un signal activateur de la transcription des gènes de l'opéron.

• Les gènes structuraux : ce sont les gènes contrôlés de manière coordonnée grâce à l'opérateur, c'est-à-dire co-transcrits sous forme d'un ARN messager polycistronique.

Le gène régulateur ne fait pas partie de l'opéron en lui-même mais il est essentiel à son fonctionnement. Ce gène code pour le signal moléculaire qui ira se lier à l'opérateur. Cependant il peut être spatialement très éloigné de l'opéron sur le chromosome.

Mécanismes de la régulation génique

Régulation génique négative

Les opérons répressibles et les opérons inductibles sont des exemples de répression génique négative. En effet, dans ces deux types d'opérons, la liaison d'un répresseur protéique à l'opérateur de l'opéron a pour effet de bloquer sa transcription en ARN.

• Les opérons répressibles

Le répresseur n'est activé que lorsqu'il se lie avec une autre molécule, appelée corépresseur. En l'absence de corépresseur, le represseur n'a donc pas la structure spatiale nécessaire pour se lier avec l'opérateur et l'opéron est alors transcrit normalement, les gènes sont exprimés.

• Les opérons inductibles

Le répresseur est naturellement actif et inactive donc la transcription de l'opéron en se liant à l'opérateur de celui-ci. La liaison d'une molécule appelée inducteur avec le répresseur modifie sa forme. Le répresseur, lié à l'inducteur, se détache alors de l'opérateur et la transcription de l'opéron est activée, ses gènes sont exprimés.

Régulation génique positive

Certains opérons peuvent également faire l'objet d'une régulation génique positive par l'intermédiaire d'une protéine activatrice stimulatrice. La protéine activatrice, lorsqu'elle est active, se lie à l'ARN polymérase et augmente son efficacité, permettant ainsi une plus grande transcription en ARN donc une expression génique plus importante. La protéine activatrice est généralement inactive à l'état naturel et active seulement avec la présence d'une autre molécule avec laquelle elle se lie.

Notes et références

- ↑ François Jacob, David Perrin, Carmen Sanchez et Jacques Monod, « L'opéron : un groupe de gènes à expression coordonnée par un opérateur », C. R. Hebd. Séances Acad. Sci., vol. 250, , p. 1727-1729 (PMID 14406329, lire en ligne)

- Portail de la biologie cellulaire et moléculaire

- Portail de la biochimie

- Portail de la microbiologie