Origine du langage

|

|

Une proposition de fusion est en cours entre Évolution du langage et Origine du langage. Les avis sur cette proposition sont rassemblés dans une section de Wikipédia:Pages à fusionner. Les modifications majeures apportées, entre temps, aux articles doivent être commentées sur la même page.

|

![]()

Ce dessin se conforme à la tradition picturale : la punition divine frappe les humains pour leur ambition sans bornes à édifier Babel ; le motif mythologique est comparable à Prométhée, qui provoque la colère divine en dérobant le secret du feu.

L’origine du langage a toujours suscité l’intérêt des penseurs. De nombreux mythes tendent à donner aux langues une origine supranaturelle. La Bible explique la multiplicité des langues par le mythe de la Tour de Babel, selon lequel la langue unique des origines aurait été divisée en une multitude de langues pour apporter la discorde entre les hommes et les empêcher de se concerter pour une action commune.

Pour éviter les querelles stériles et les thèses farfelues, la Société de linguistique de Paris avait en 1865 informé ses membres dans ses règlements qu'elle ne recevrait plus « aucune communication concernant [...] l'origine du langage »[1].

Bien que les langues existantes diffèrent les unes des autres par l'étendue et les thèmes de leur lexique, toutes les langues naturelles (par opposition aux langages artificiels) possèdent une grammaire et une syntaxe permettant l'invention, la traduction, voire l'emprunt à d'autres langues du vocabulaire nécessaire à l'expression des pensées et des réflexions de leurs locuteurs.

L'origine du langage est étudiée par diverses disciplines, notamment la paléontologie, la psychologie[pas clair], la biologie moléculaire[pas clair] et la linguistique comparée.

Apparition du langage articulé

Du point de vue paléontologique

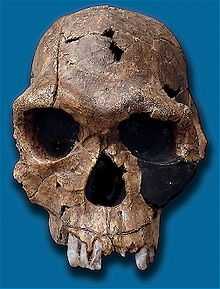

C’est l'Homo habilis, il y a plus de deux millions d’années, qui pourrait être le plus ancien préhumain à avoir employé un langage articulé[2], ce qui ne signifie pas pour autant que cet hominidé ait usé d’un langage comparable au nôtre. On suppose la préexistence d’une proto-langue chantée par la race de l'homme de Néandertal (the singing Neanderthal[3]) qui, au niveau actuel des connaissances, ne possédait pas de syntaxe.

La morphologie du crâne d’Homo habilis, marquée par l’apparition d’une flexure antéropostérieure jusqu’alors absente chez les Australopithèques, conduisait en effet à l’expansion des zones cérébrales impliquées aujourd’hui dans le langage articulé. Par ailleurs, le redressement du crâne chez l'Homo habilis abaissait les voies aériennes supérieures, pharynx et larynx (d’où l’apparition d’une pomme d'Adam), ce qui était une condition nécessaire pour pouvoir moduler la vocalisation et augmentait la hauteur de la voûte du palais, permettant à la langue d’articuler une plus large gamme de sons. Apparues avec le genre Homo, ces caractéristiques allaient se renforcer nettement par la suite, notamment chez l’espèce Homo erectus : au-delà de la bipédie, il se serait agi en fait d’une adaptation à la course à pied pour permettre de mieux contrôler son souffle, en même temps que l’élargissement du thorax pour renforcer la respiration et, sans doute, la perte de la majeure partie des poils pour réguler la température corporelle pendant l’effort.

Il est possible que ces capacités physiologiques aient permis l’essor d’une communication orale à la complexité croissante, permettant aux populations de l’Homo habilis d’organiser leurs communautés en régulant leurs activités quotidiennes. L'Homo habilis est en effet le premier hominidé pour lequel il y ait évidence d'une organisation sociale structurée (campements, outils, habitats et sans aucun doute spécialisation des individus).

Ultérieurement, il faut noter que l’augmentation de la masse de l’encéphale[4], continue de l’Homo erectus à l’Homo sapiens, a été un point-clé dans la maturation du langage. Lors du passage à l'Homo Sapiens sont apparues des aires de Broca sur une circonvolution frontale gauche, et de Wernicke sur une circonvolution temporale gauche qui ont suivi la mutation génétique d’un gène, ou peut être plus, dominant, dit de la parole FOXP2 (+…)[4] qui a donné la capacité de l’homme de passer des mots à la syntaxe (ce facteur n’est pas suffisant en lui-même car il existe chez d’autres espèces sans donner naissance à la parole) ; il faut mentionner que ce(s) gène(s) serai(en)t à l’origine de la maturation de ces deux zones : l'aire de Broca et l’aire de Wernicke[5],[n 1].

Prédominent actuellement deux scénarios d’apparition de l’Homo sapiens, le scénario « Out of Africa » et un scénario pluricentripète (polygenèse). Certaines recherches en paléolinguistique ont identifié un fond de vingt-sept mots communs à la racine de toutes les langues terrestres écrites au début du XXIe siècle[8], ce qui pousse à favoriser le scénario « Out of Africa » (monogenèse). En effet, plusieurs sources n’auraient pas eu de raison d’adopter la même protolangue de départ[9]. Les divers rameaux du moderne Homo sapiens qui sont partis d'Afrique il y a cent mille ans partageaient déjà une même fonction langagière, bien avant l'apparition de l'Homme de Cro-Magnon[10].

Enfin l’Homo sapiens a dominé le monde, soit du fait de l’hypothèse productiviste[11], soit du fait de l’hypothèse sociologique[12].

Du point de vue des sociétés d’hominidés

Le langage pourrait avoir de multiples origines, les aires cérébrales du langages étant proches de celles mobilisées pour le travail manuel de précision (ce qui induit un codéveloppement des facultés langagières et manufacturières du genre humain) tandis que l’articulation de sons est par ailleurs souvent corrélée de façon réflexe à des mouvements du corps (à l’effort ou sous l’effet de la surprise, notamment) ; la perception de ces sons pouvait en retour être affinée par le développement du cerveau humain, libéré par la bipédie des limitations d’encombrement et de poids puisqu’il était désormais littéralement « posé » sur la colonne vertébrale, ce qui permettait de charger de sens ces sons nouveaux que la nouvelle morphologie crânienne d’Homo habilis permettait de produire. D’un point de vue neurologique, le développement du langage semble provenir des mécanismes de reconnaissance du comportement, de la gestuelle et de l’action d’autrui.

Point de vue génétique

La substitution d’un seul des 715 acides aminés du gène FoxP2 entraîne de sérieuses pathologies affectant la phonation et, plus généralement, la forme du larynx. Ce gène est, en raison même du caractère sensible de ses mutations, demeuré d’une remarquable stabilité au cours de l’évolution, la séquence de la protéine humaine ne différant que pour deux acides aminés (sur 715) de celle des chimpanzés, des gorilles et des macaques rhésus, et pour un acide aminé supplémentaire avec la souris[13]. La mutation du gène FoxP2 intervenue chez Homo sapiens il y a cent à deux cent mille ans a donc certainement dû être déterminante, mais s’est inscrite dans une dynamique d’évolution commencée plusieurs millions d’années auparavant[14].

Approche synergique

L'école de linguistique d'Azerbaïdjan estime que le mécanisme de l'émergence du langage moderne complexe est identique à celui du mécanisme de l'évolution de l'écriture. De la même façon que le développement de l'écriture est passé par les étapes suivantes :

- Phase I : Graphème = phrase (écriture pictographique) ;

- Phase II : Graphème = mot ou syntagme (écriture idéographique);

- Phase III : Graphème = syllabe (écriture syllabique) ;

- Phase IV : Graphème = son (écriture phonétique),

le langage aurait évolué par les étapes similaires :

- Phase I : Phonème = phrase (langue pictographique) ;

- Phase II : Phonème = mot ou syntagme (langue idéographique) ;

- Phase III : Phonème = syllabe (langue syllabique) ;

- Phase IV : Phonème = son (langue phonétique).

Autrement dit, un cri a désigné en premier une phrase entière, puis seulement une partie de la phrase, et enfin une partie d'un mot [15],[16],[17].

Le mythe biblique

Le mythe de la Tour de Babel vise à rendre compte de la multiplicité des langues.

« Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l’orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chmunter, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons ! Faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore : « Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. »

L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit : « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c’est là ce qu'ils ont entrepris ; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons ! descendons, et là confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la langue, les uns des autres. » Et l’Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la Ville. C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Éternel confondit le langage de toute la terre, et c’est de là que l’Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. »

— Traduction courante de la Genèse, au chapitre 11, versets 1 à 9

Notes et Références

Notes

- ↑ mais dans une étude publiée en 2014 dans la revue Brain[6], le neurochirurgien et neuroscientifique Hugues Duffau montre que « l'aire de Broca n'est pas l'aire de la parole » et que les fonctions langagières ne sont pas tant localisées dans une aire précise que dépendantes de connexions neuronales en reconfiguration constante[7]

Références

- ↑ L'origine des langues.

- ↑ Voir le chapitre « Aux sources du langage » in Picq 2008.

- ↑ Jean-Jacques Hublin, « La langue des premiers hommes, in Hombert 2005.

- 1 2 Philippe Vernier, « Évolution du cerveau et émergence du langage » in Hombert 2005.

- ↑ Voir à ce sujet la théorie de Changeux 1983 et le chapitre « Propriété des ensembles neuronaux » in Changeux 1979.

- ↑ (en) Matthew C. Tate, Guillaume Herbet, Sylvie Moritz-Gasser, Joseph E. Tate et Hugues Duffau, « Probabilistic map of critical functional regions of the human cerebral cortex: Broca’s area revisited », Brain, Oxford University Press, vol. 137, no 10, , p. 2773-2782 (DOI 10.1093/brain/awu168)

- ↑ Hugues Duffau et Estelle Saget (interviewer), « Hugues Duffau : "Le cerveau se répare lui-même" », L'Express, (lire en ligne)

- ↑ Ruhlen 1994

- ↑ Christophe Coupé, « L’impossible Quête de la Langue Mère » in Hombert 2005.

- ↑ Pinker 1994, p. 353.

- ↑ Joseph Donato, « La Variation linguistique » in Linguistique sous la direction de Frédéric François, PUF, 1980.

- ↑ Bernard Victorri, « Les Mystères de l’émergence du langage » in Hombert 2005.

- ↑ (en) FOXP2 and the evolution of language.

- ↑ (en) Enard W, Przeworski M, Fisher SE, Lai CS, Wiebe V, Kitano T, Monaco AP, Pääbo S, « Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language », Nature, vol. 418, no 6900, 2002, p. 869–872 (DOI 10.1038/nature01025).

- ↑ (ru) Mammadov J.M. : Origine du langage, p. 160-172.

- ↑ (en) L'école de linguistique d'Azerbaïdjan: Origine du langage.

- ↑ (az) Kazimov Q.Sh., La langue, l'histoire et la poésie.

Voir aussi

Articles connexes

- Essai sur l'origine des langues (Jean-Jacques Rousseau)

- Langue originelle : recherches ethnologiques

- Langue adamique : utopie d'une langue biblique retrouvée

- Langues indo-européennes

- Langue basque

- Histoire de l'espéranto, seule langue construite devenue langue vivante,

- Langue auxiliaire internationale

- Histoire de la langue anglaise

- Histoire de la langue française

Bibliographie

- Jean-Pierre Changeux, Théories du langage et théories de l'apprentissage, Paris, Seuil, .

- Jean-Pierre Changeux, L'homme neuronal, Paris, Fayard, .

- Jean-Louis Dessalles, Aux origines du langage : Une histoire naturelle de la parole, Paris, Hermès, .

- Jean-Marie Hombert (dir.), Aux origines des langues et du langage, Paris, Fayard, .

- Pascal Picq, Laurent Sagart, Ghislaine Dehaene et Cécile Lestienne, La plus belle histoire du langage, Paris, Hermès, .

- (en) Steven Pinker, The Language Instinct : The New Science of Language and Mind, London, The Penguin Press, , 494 p..

- (en) Merritt Ruhlen, The Origin of language : Tracing the evolution of the mother tongue, New York, John Wiley & Sons, , 239 p. (ISBN 0-471-58426-6).

- Portail de la linguistique

- Portail de l’anthropologie

- Portail de la psychologie

- Portail de l’histoire