Clepsydre

|

|

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2008). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?).

|

La clepsydre est une horloge à eau, fonctionnant sur le principe d'un écoulement régulier au fil du temps.

Étymologie

Le mot clepsydre provient du grec κλεψύδρα (klepsydra), repris par le latin clepsydra. Ce nom est formé des éléments grecs κλέπτειν kleptein, "voler", et ὕδωρ hudor, "eau"[1].

Il est associé à deux sources grecques[2] :

- à Messène, la source de Clepsydre[3], dont l'eau alimentait la fontaine Arsinoé[4],[5].

- à Athènes, sous l'Acropole, l'eau de la fontaine Clepsydre alimentait la clepsydre monumentale de l'agora d'Athènes[6].

Origine

La plus ancienne clepsydre que l'on connaisse a été découverte à Karnak en 1904. Datée du règne d’Aménophis III, vers -1400, elle se trouve aujourd'hui exposée au musée égyptien du Caire. Elle est constituée d'un simple bol conique pourvu d'un orifice à la base, servant à l'écoulement de l'eau. La mesure du temps se faisait sur des graduations lisibles à l'intérieur du bol. On estime que les premières clepsydres ont été créées en Égypte vers -1600. Ce type de clepsydre à remplissage unique offrait une précision de l'ordre de 5 à 10 minutes[réf. nécessaire].

Le principe de la clepsydre a également été utilisé par les Amérindiens[réf. souhaitée].

Ce sont les Grecs qui améliorèrent la précision de la clepsydre vers -270. En raison de la baisse du niveau de l'eau, la pression à la sortie du bol se réduisait et le débit avec elle. Cela occasionnait une perte de précision. Les Égyptiens remédièrent à cela en graduant en conséquence les bols en fonction du niveau. Ils avaient également utilisé des bols en forme de cône, pour atténuer le problème de la pression. Mais la précision n'était toujours pas assez bonne. Pour maintenir la précision, il faut que le débit en sortie soit constant. Plusieurs solutions techniques ont été inventées : l'inventeur grec Ctésibios imagina un système utilisant le principe des vases communicants et de la soupape, il y a aussi une méthode consistant à réduire progressivement la surface de la clepsydre (en pyramide inversée par exemple) pour avoir un profil de débit constant, une troisième méthode est l'utilisation d'un vase de Mariotte. Ces méthodes permettent d'obtenir un débit constant et ainsi augmenter la précision de cette horloge à eau.

Les clepsydres les plus perfectionnées ont été celles réalisées par les Perses et les Chinois. En 807, le calife de Bagdad Haroun ar-Rachid offrit à Charlemagne une clepsydre mettant en branle des automates. Ce genre de clepsydre avait une vocation décorative plus qu'utilitaire. Et en 1088, l'ingénieur Su Song fit construire une clepsydre de plus de 10 mètres de haut à Kaifeng, Chine.

Utilisations

La clepsydre fut utilisée pour mesurer de courtes périodes, comme :

- la durée d’un discours ou d’une plaidoirie en Grèce ;

- les durées des gardes dans la légion romaine ;

- la durée de moments courts lors d’expériences, comme celle de Galilée en 1610 sur la chute des corps.

La clepsydre fut aussi utilisée pour mesurer le temps lorsqu’il faisait nuit, ou lorsque les conditions météorologiques ne permettaient pas l’utilisation des cadrans solaires.

Principe

La clepsydre fonctionne sur le même principe que le sablier. C'est l'écoulement d'une quantité d'eau qui fixe la durée écoulée.

Les premières clepsydres se présentent sous la forme d'un bol, avec un trou à leur point le plus bas, permettant l'écoulement de l'eau. C'est à l'aide des graduations à l'intérieur du bol que le temps écoulé est déterminé. La mise en équation des clepsydres utilise la mécanique des fluides classique et plus particulièrement la formule de Torricelli.

Le problème est qu'au fur et à mesure que le bol se vide, le débit de l'écoulement devient plus faible. En effet, cela résulte d'un phénomène assez simple. La pression engendrée par une hauteur d'eau diminue en même temps que le récipient se vide. La quantité d'eau écoulée pour une même durée est donc différente lorsque le bol est plein et lorsqu'il est presque vide, ce qui pose des problèmes d'exactitude. Les Égyptiens ont en partie remédié à cela en utilisant des bols en forme de cône et en modifiant les graduations, en conséquence.

Ce problème dans la constance du débit est dû au fait que la pression de l'eau au fond du bol diminue, celle-ci étant directement liée à la hauteur d'eau susjacente. Pour maintenir la même pression, Ctésibios eut l'idée de maintenir le niveau d'eau constant.

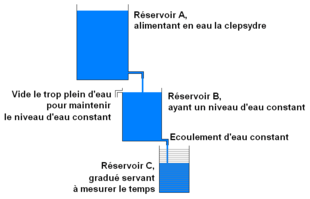

Pour cela il utilisa trois réservoirs (A, B et C). Le réservoir A contient une importante quantité d'eau et son but est de toujours alimenter en eau le réservoir B. Le niveau de B est maintenu grâce à un trou près de son sommet, qui est chargé de vider le trop-plein d'eau (c'est une soupape). L'eau de B s'écoule normalement par un petit trou à sa base. L'écoulement par ce trou est constant, car le niveau d'eau dans B ne varie pas, la pression à la sortie reste donc elle aussi constante. L'eau de B s'écoulant par le trou à la base, va dans le réservoir C, qui lui est gradué. C'est en observant le niveau de remplissage de C que l'on détermine le temps écoulé.

Malgré cette amélioration notable, de telles horloges restent peu précises. Plusieurs facteurs peuvent influer sur la durée mesurée, comme :

- les impuretés dans l'eau

- la température de l'eau

De plus, la fabrication d'une clepsydre demande une grande précision, notamment sur la réalisation du réservoir.

Notes et références

- ↑ Définitions lexicographiques et étymologiques de « Clepsydre » du Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales.

- ↑ La ville et l'Acropole d'Athènes, Émile Burnouf, 2008, p. 170 : « Les textes relatifs à la Clepsydre sont assez nombreux. Pausanias en indique clairement la situation (Att., 28) auprès de la grotte de Pan et d'Apollon, au bas de la descente et presque sous les Propylées.[...] Le voyageur grec cite (IV, 31 et 33) une autre source du nom de Clepsydre, située sur l'acropole du mont Ithome, et dont l'eau alimentait la fontaine Arsinoé, sur la place du marché de Messène. »

- ↑ D'après Pausanias, la source dans l'eau de laquelle les nymphes Ithôme et Néda, nourrices de Zeus, le lavèrent après que les Curètes l'eurent « soustrait à la barbarie de son père », « prit son nom de ce larcin »

- ↑ Commentaire à un carnet de croquis de Dominique Papety intitulé Source Clepsydre à Messène (vers 1846-1847) :

« 'La source Clepsydre se trouve au-dessus de la route, en allant vers le sanctuaire de Zeus Ithomatos et tout près des restes du temple d'Artémis Laphria'. (C. Legrand (sous la dir. de), 'Musée du Louvre, Département des arts graphiques, Musée d'Orsay, inventaire général des dessins, École française XIII, de Pagnest à Puvis de Chavannes, Paris, RMN, 1997, nø 142, p. 48-49.) »

Cf. http://arts-graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mfc&idFicheOeuvre=113929 - ↑ Dialogues d'histoire ancienne n 11, Jacques Annequin, p 792

- ↑ L'Acropole d'Athènes tome II, par Charles-Ernest Beulé, 1854, p 71, 73,

Voir aussi

- Clepsydre dans l'Égypte antique

- Tour des Vents ou « Horloge d'Andronicos », à Athènes

- Bernard Gitton, artiste qui consacre son œuvre à la mesure du temps.

- Clepsydre moderne

- Portail du temps

- Portail de l’horlogerie

- Portail de l’eau