État plasma

L’état plasma est souvent décrit comme un état de la matière, tout comme l'état solide, l'état liquide ou l'état gazeux, bien qu'il n'y ait pas de transition de phase pour passer d'un de ces états au plasma. Il n'est visible sur Terre, à l'état naturel, qu'à très haute température, quand l'énergie est telle qu'elle réussit à arracher des électrons aux atomes. On observe alors une sorte de « soupe » d'électrons extrêmement actifs dans laquelle « baignent » des noyaux d'atomes.

Le terme plasma, appelé aussi « quatrième état de la matière », a été utilisé en physique pour la première fois par le physicien américain Irving Langmuir en 1928 par analogie avec le plasma sanguin.

Formation d'un plasma

Dans les conditions usuelles, un milieu gazeux ne conduit pas l’électricité. Lorsque ce milieu est soumis à un champ électrique faible, un gaz pur est considéré comme un isolant électrique parfait, car il ne contient aucune particule chargée libre (électrons ou ions positifs). Mais des électrons libres et des ions positifs peuvent apparaître si on soumet le gaz à un champ électrique de forte tension (30 kilovolts/centimètre[1] (pour l'air)) ou à des températures assez élevées, si on le bombarde de particules ou s’il est soumis à un champ électromagnétique très intense.

Lorsque l’ionisation est assez importante pour que le nombre d’électrons par unité de volume soit comparable à celui des molécules neutres, le gaz devient alors un fluide très conducteur qu’on appelle plasma.

Exemples

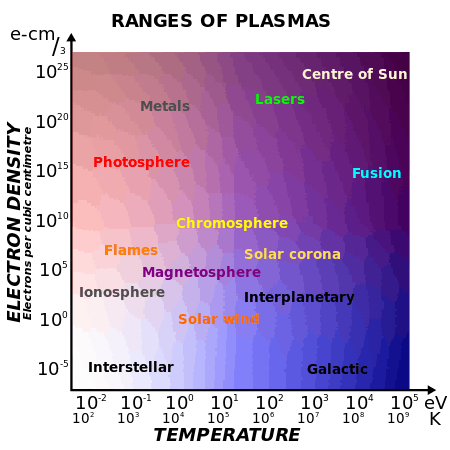

Les plasmas sont extrêmement répandus dans l'Univers puisqu'ils représentent plus de 99 % de la matière connue. Toutefois, ils passent presque inaperçus dans notre environnement proche, étant donné leurs conditions d'apparition très éloignées des conditions de température et de pression de l'atmosphère terrestre.

Ainsi, on distingue les plasmas naturels :

- le plasma astrophysique

- les étoiles, nébuleuses gazeuses, quasar, pulsar,

- les aurores boréales,

- les éclairs,

- l'ionosphère,

- le vent solaire,

- la queue des comètes,

- la traînée des étoiles filantes,

- le feu

et les plasmas industriels :

- dans les téléviseurs,

- les décharges (comme dans un disjoncteur à haute-tension, ou tube à décharges (lampes, écrans, torche de découpe, production de rayon X)),

- les plasmas de traitement pour dépôt, gravure, modification de surface ou dopage par implantation ionique,

- la propulsion par plasmas,

- la fusion nucléaire (voir aussi Tokamak, Stellarator et Z-pinch),

- et de nombreuses autres applications qui ne sont encore que des expériences de laboratoire ou des prototypes (radar, amélioration de combustion, traitement des déchets, stérilisation etc.).

La question de savoir si les flammes sont des vrais plasmas n'est pas tranchée : si le gaz présent dans la flamme est lumineux, c'est essentiellement en raison de la température due aux réactions de combustion exothermiques (ce gaz se comporte approximativement comme un corps noir) et n'est que très partiellement ionisé.

Plasmas spécifiques et applications

- plasma quark-gluon, un état de la matière où les quarks et les gluons ne sont plus confinés dans des particules, mais libres ;

- plasma astrophysique, une matière qui représente la grande proportion de l'espace en dehors des galaxies, étoiles et planètes ;

- plasma de fusion, ces types de plasma sont créés avec des lasers en fusion par confinement inertiel ;

- plasma stealth, utilisation de plasma (état de la matière) dans la recherche de la furtivité ;

- lampe à plasma, qui utilise la luminosité du plasma ;

- écran à plasma, écran plat dont la lumière est créée par du phosphore excité par une impulsion électrique plasma ;

- torche à plasma, méthode de génération de plasma utilisée dans différentes applications (en chimie, traitement des déchets, etc.) ;

- accélération laser-plasma, méthode de production de faisceaux d'électrons.

Références

- ↑ http://hypertextbook.com/facts/2000/AliceHong.shtml

Articles connexes

- Physique des plasmas

- Gaz

- Électron

- États de la matière

- Torche à plasma

- Lampe à plasma

- Actionneur de plasma

- Portail de la physique