Énergie marémotrice

L'énergie marémotrice est issue des mouvements de l'eau créés par les marées et causés par l'effet conjugué des forces de gravitation de la Lune et du Soleil. Elle est utilisée soit sous forme d'énergie potentielle - l'élévation du niveau de la mer, soit sous forme d'énergie cinétique - les courants de marée[1] .

L'exploitation de l'énergie marémotrice est ancienne. Les premiers moulins à marée dateraient de l'Antiquité sur la rivière Fleet dans la Londres romaine[2]. Ils apparaissent à travers l'Europe au Moyen-Age comme ceux sur l'Adour construits au XIIe siècle. La première usine marémotrice produisant de l'électricité par la force des marées est l'usine marémotrice de la Rance, dans le nord-ouest de la Bretagne, mise en service en 1966.

Principes

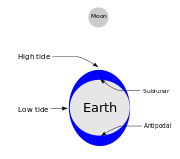

Le phénomène de marée est dû à la différence de temps de rotation entre la Terre (24 heures) et la Lune (28 jours) qui est donc relativement fixe par rapport à celle-ci. Il s'ensuit que le globe terrestre tourne à l'intérieur d'un globe d'eau de mer allongé dans les deux sens par l'attraction lunaire. On peut utiliser cette énergie de rotation, ce qui a pour effet (dans des proportions infimes, bien que définitives) de ralentir la Terre et d'éloigner la Lune pour des raisons de conservation du moment cinétique de l'ensemble.

L'énergie dite marémotrice constitue donc une récupération du moment cinétique du couple Terre-Lune.

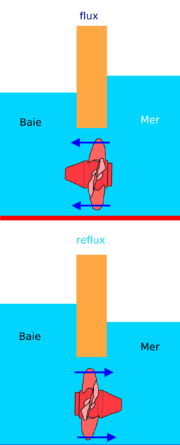

L'énergie correspondante peut être captée sous deux formes :

- énergie potentielle (en exploitant les variations du niveau de la mer) : c'est la technique utilisée dans l'usine marémotrice de la Rance

- énergie cinétique (en exploitant les courants de marée, qui peuvent être captés par des turbines, ou hydroliennes).

Les sites adaptés au captage de l'énergie marémotrice sont peu nombreux ; ils se concentrent dans les régions où, du fait notamment des conditions hydrodynamiques, l'amplitude de l'onde de marée (inférieure au mètre loin des côtes) est amplifiée : c'est notamment le cas en France dans la Baie du Mont-Saint-Michel, près de laquelle se trouve l'usine de la Rance (estuaire de la Rance, baie de Saint Malo) et au Canada dans la Baie de Fundy[3] où le marnage dépasse 10 mètres, ce qui génère des courants de marée intenses pouvant dépasser 5 nœuds, soit près de 10 km/h.

L'exploitation optimale de l'énergie potentielle nécessite des aménagements importants qui modifient notablement les équilibres écologiques dans des zones généralement fragiles.

La construction de deux (ou plusieurs) lagunes à marée avec pompage proposée par MacKay[4] ou sans pompage[5] est une moyen de créer une production constante, avec moins d'impacts environnementaux et d'utiliser les énergies renouvelables excédentaires.

Le captage de l'énergie cinétique des courants de marée par des hydroliennes est actuellement prospecté ; pour être exploitables, les courants doivent dépasser 3 nœuds pendant des durées notables.

Origine de l'énergie des marées

L'eau des océans, en raison du surcroît d'attraction lunaire du côté faisant face à la Lune et de sa valeur plus faible du côté opposé à celle-ci a, en coupe, une forme elliptique, dont le grand axe est orienté sur la direction Terre-Lune. La Terre tournant en 24 heures (approximativement) tandis que la Lune ne le fait qu'en 28 jours (approximativement), le mouvement de rotation de la Terre par rapport à l'axe Terre-Lune produit le phénomène des marées.

Impact de son exploitation sur la Terre

Lorsqu'on retient cette eau par un barrage, on en freine le mouvement, et donc du même coup — d'une façon infinitésimale — la Terre. Cela a, en raison de la loi de l'action et de la réaction, un effet sur la Lune, qu'il serait possible d'étudier par une méthode d'éléments finis, mais une astuce pour le faire plus rapidement existe : puisqu'il y a conservation du moment d'inertie, aux pertes par frottement près. La Terre ralentit, l'effet du freinage est donc que la Lune s'éloigne (de façon infinitésimale elle aussi par rapport à sa distance)[6],[7],[8] ,[9] ,[10] ,[11] ,[12] ,[13],[14].

Le ralentissement naturel existe de toute façon, l'eau mise en mouvement par la Lune[15], frotte sur l'écorce terrestre dissipant une peu d'énergie de rotation[16]. Il existe des variations dont des variations journalières et annuelles[17]. À la fin du XIXe siècle, l'année faisait 365,242196 jours et aujourd'hui 365,242190 jours. Il y a moins de jours pour une rotation autour du soleil, donc les jours rallongent.

Les usines marémotrices augmentent un peu le freinage[12],[13]. Elles utilisent donc in fine l'énergie cinétique de rotation de la Terre, matérialisant d'une façon nouvelle un vieux rêve exprimé par Gaston de Pawlowski (de l'Institut) et d'Alphonse Allais qui était d'installer une roue dentée sur l'équateur pour récupérer le mouvement de rotation terrestre.

Les effets climatiques éventuels d'une baisse — même légère — de la vitesse de rotation de la Terre ne semblent pas à ce jour avoir été étudiés. Qualitativement, on sait qu'un ralentissement significatif :

- diminuerait la vitesse du cycle thermique terrestre (périodes diurne et nocturne plus longues) ;

- augmenterait les écarts de température entre les jours et les nuits, avec pour conséquence une augmentation des mouvements atmosphériques (tempêtes...).

Potentiel

L'ordre de grandeur de l'énergie naturellement dissipée annuellement par les marées est évalué à 22 000 TWh soit l'équivalent de la combustion de moins de 2 Gtep. Ce chiffre est à comparer à la consommation d'énergie de l'humanité, de l'ordre de 10 Gtep [18].

Seule une fraction de l'énergie des marées étant récupérable, l'énergie marémotrice ne pourra fournir, à l'avenir, qu'une faible part des besoins mondiaux[réf. souhaitée].

Par rapport à la plupart des autres énergies naturelles (pas exactement renouvelables, voir plus bas : d'où vient l'énergie...), l'énergie marémotrice présente l'avantage d'être parfaitement prédictible : en un point donné, l'énergie disponible ne dépend que de la position relative des astres et de la Terre ; de plus, la propagation de l'onde de marée n'est pas instantanée (il y a par exemple plusieurs heures de décalage entre le passage de cette onde à Brest et dans le Pas de Calais) : ceci contribue globalement à "étaler" la production, et à effacer les passages à zéro périodiques de la production en un point.

Histoire de l'exploitation de l'énergie marémotrice

L'une des premières utilisations de l'énergie marémotrice remonte à l'époque romaine[19], avec la construction de moulins à marées, utilisant la Fleet à Londres.

On en retrouve le long des côtes et des estuaires d'Europe dès le Moyen Age.

En France, dans la période 1920-1930, deux projets de production d'électricité par des usines marémotrices, au Paluden[20] sur l'Aber-Wrac'h au Finistère et sur l'Arguenon dans les Côtes-d'Armor, virent le jour mais ne furent pas menés à terme. La première usine marémotrice est construite sur l'estuaire de la Rance, dans le nord-ouest de la Bretagne et mise en service en 1966. Quelques autres usines marémotrices voient le jour au Canada, en Russie et en Corée du Sud. D'autres projets, souvent d'usines de très fortes puissances, ont été abandonnés (projet de la baie du mont-Saint-Michel) ou sont à l'étude comme plusieurs projets en Russie.

Usines marémotrices en service ou en construction

Usine marémotrice de la Rance

La première installation de production d'électricité utilisant l'énergie marémotrice est l'usine marémotrice de la Rance en France. Elle a été installée sur un site qui, avec des marées dont l'amplitude peut atteindre 13 à 14 mètres, avait déjà connu dans l'histoire de nombreux « moulins à marée ». Les travaux du barrage ont démarré en 1961, et l'usine fut définitivement achevée en 1966[21] .

Depuis son raccordement au réseau en 1967, l'usine de la Rance dispose de 24 « groupes bulbes » possédant chacun un alternateur de 10 MW, soit une puissance installée totale de 240 mégawatt. L'usine produit 500 à 600 millions de kWh par an, soit entre 2000 et 2500 heures par an de fonctionnement en équivalent pleine puissance.

Centrale marémotrice d'Annapolis Royal

Le Canada possède une usine marémotrice en Nouvelle-Écosse, sur la rivière Annapolis qui se jette dans la baie de Fundy, l'Annapolis Royal Generating Station (en) d'une puissance de 20 MW et mise en service en 1984. C'est à ce jour, la seule usine marémotrice en Amérique du Nord[22]

Usine marémotrice de Sihwa Lake

Depuis sa mise en service en août 2011, la centrale de Sihwa Lake, dans le nord-ouest de la Corée-du-Sud est la plus puissante usine marémotrice au monde avec une puissance de 254 MW. Les travaux ont pris plus de 10 ans. Le bassin de retenue est de 30 km². L'usine est composée de 10 turbines, de puissance unitaire de 25,4 MW, de 8 vannes de barrage. La production électrique annuelle est à peine supérieure à celle de la rance (540 GWh)[23].

Usine marémotrice d'Incheon

En 2015, la Corée du Sud devrait mettre en service l'usine marémotrice d'Incheon (en), dans la baie d'Incheon, dans le nord-ouest du pays, d'une puissance prévue de 1320 MW, soit plus de cinq fois plus que celles de Sihwa ou de la Rance.

Projets

La France, dans la suite de la construction du barrage de la Rance avait un projet de la construction d'une énorme usine marémotrice fermant la baie du mont Saint-Michel, avec une digue de 40 km de long et 800 turbines[24]. Plusieurs études préliminaires furent menées mais le projet sera abandonné.

Le Canada a mis en place un atlas des ressources (190 sites identifiés, pour une puissance potentielle totale de plus de 42 000 MW/an, soit près des 2/3 de la demande canadienne d'électricité en 2008). Trois nouvelles centrales marémotrices pourraient être construites dans la baie de Fundy (Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick)[25] , sur la côte ouest de l'île de Vancouver (Colombie-Britannique)[26] et dans l'estuaire du Saint-Laurent (Québec).

Différents projets existent à travers le monde, les plus importants étant :

- en Russie avec la centrale marémotrice de Penjina (87 000 MW dans la golfe éponyme, l'usine de Tougourskaya (3640 MW), toutes deux en Sibérie orientale, en mer d'Okhotsk, et l'usine de Mezenskaya (8 à 12 000 MW) dans la baie de Mezen en mer Blanche (nord-ouest de la Russie)

- en Grande-Bretagne, avec le Barrage de la Severn (en) sur l'estuaire de la Severn, entre l'Angleterre et le Pays-de-Galles.

- en Corée-du-Sud, avec l'usine marémotrice de la baie de Garorim (en) dans la baie éponyme, près de Seosan, dans le nord-ouest du pays.

Nouvelles technologies

|

|

Cet article ou cette section est à actualiser. Des passages de cet article sont obsolètes ou annoncent des événements désormais passés. Améliorez-le ou discutez des points à vérifier.

|

Actuellement, des systèmes plus décentralisés sont en développement et semblent très prometteurs. Ils utilisent soit l'élévation du niveau de la mer (énergie potentielle), soit les courants de marée.

On peut notamment citer des projets tels que «Mighty Whale», «LIMPET», «DAVIS» (Blue Energy), «Sea Snail», etc.

Hammerfest Strøm installe des hydroliennes sous-marines dans le détroit d'Islay en Écosse, afin de continuer le développement de la technologie[27]. Cette usine ressemble à des moulins à vent dont les pales tournent grâce au flux et au reflux des marées et délivre 10 MW (en comparaison, l'usine marémotrice de la Rance fournit 240 mégawatts).

Une vingtaine d'usines de ce type seront installées en 2011, et alimenteront environ 1 000 habitations.[réf. nécessaire] La principale difficulté que présente ce type d'installation (outre la corrosion) est la maintenance, la température de l'eau ne dépassant guère quelques degrés.

Les systèmes actuellement à l'étude et utilisant l'énergie des marées ont un coût comparable à l'énergie éolienne en mer. Ils pourraient donc connaître un développement rapide.

Centrale marémotrice sous-marine

Durant l'été 2002, la première centrale marémotrice utilisant les courants sous-marins fut testée au Royaume-Uni. Il existe plus de 40 sites dans ce pays riche en côtes où une telle expérience est possible. En théorie, l'énergie potentielle permettrait de générer les trois-quarts de l'électricité du pays.

Le Royaume-Uni a choisi de miser sur les courants sous-marins plus réguliers que les courants de marées de surface ou la houle. Tout dépend de la topographie locale. L'océan comporte des chenaux où des masses d'eau ascendantes ou descendantes se resserrent dans un espace réduit. Les Britanniques ont décidé de vérifier si l'utilisation de cette énergie tirée des courants marins est exploitable afin de réduire la production d'énergie responsable d'émission de gaz à effet de serre. Pour cela, ils ont engagé des frais colossaux[Combien ?] pour construire un prototype de centrale marémotrice pouvant produire jusqu'à 1 580 kW d'électricité. La machine est installée dans les îles Shetland (au nord-est de l'Écosse).

La société Stingray a conçu deux « hydroplanes » de 15 mètres montés sur un socle qui vont osciller avec la marée afin d'activer un moteur hydraulique qui générera de l'électricité. Des pistons hydrauliques contrôlent l'angle par lequel les hydroplanes doivent faire face au courant de la marée pour obtenir un maximum de débit d'eau. Comme pour une aile d'avion, leur angle d'attaque change pour créer un phénomène « d'ascenseur » qui pousse l'hydroplane vers le haut et vers le bas. En bougeant, les hydroplanes font bouger un bras qui actionne une pompe pour faire monter de l'huile haute pression à travers un moteur hydraulique qui fait tourner un générateur électrique[28].

La structure fait 35 tonnes, se trouve à 20 mètres au-dessus du fond marin et fonctionnera dans des courants ayant une vitesse de 2 à 3 mètres par seconde. Essentiellement fabriqué en acier, l'hydroplane est renforcé par un verre plastifié. La société Stingray ne travaille que sur des hydroplanes qui bougent dans un seul et même sens, donc pour un seul sens de marée (montante ou descendante). D'autres sociétés travaillent sur des hydroplanes capable de fonctionner dans les deux sens donc d'être productif sur les quatre marées quotidiennes.

Les experts économiques remettent en cause le coût associé à ce genre de production. Le coût estimé de l'électricité produite par ces centrales est prévu entre 4,7 et 12 pence par kWh, ce qui est plus cher que l'énergie nucléaire ou éolienne.[réf. nécessaire]

Notes et références

- ↑ Les énergies alternatives

- ↑ [PDF] (en) Spain, Rob, « A possible Roman Tide Mill », Kent Archaeological Society

- ↑ L'énergie des océans (Notre Planète.info

- ↑ « Tidal pools with pumping »

- ↑ « Hydrological Changing Double Current-typed Tidal Power »

- ↑ Gaston Fischer, « Marées et orbites célestes », Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences (consulté le 27 décembre 2011)

- ↑ Dominique Meeus, « Le frottement des marées » (consulté le 27 décembre 2011)

- ↑ Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik, « Les forces de marée », Pour la Science (consulté le 4 mai 2011)

- ↑ article d'universalis

- ↑ voir cet article d'économie solidaire

- ↑ approche mathématique de la grande école enseeiht

- 1 2 article scientifique NASA Harvard archive : SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) Title: L'énergie des Marées Authors: Gibrat, R. Journal: L'Astronomie, Vol. 69, p.449 Bibliographic Code: 1955LAstr..69..449G article indiquant un ralentissement fait dans les années 50

- 1 2 [PDF](en)Power Generation Using Tidal Energy by Artificial Floating Dam without Turbine Sur le site lged-rein.org

- ↑ [PDF](en)Tidal Power: An Effective Method of Generating Power Sur le site ijser.org

- ↑ voir aussi la marée provoqué par le soleil

- ↑ le parisien

- ↑ site de recherche de l'observatoire de paris (UMR 8630) du CNRS

- ↑ « Colloque Énergies Renouvelables en Mer - Énergie des mers », Ifremer, 2004 (consulté le 25 octobre 2008), p. 2

- ↑ [PDF] (en) A possible Roman Tide Mill Kent Archaeological Society

- ↑ L'usine marée-motrice Sur le site paluden.fr

- ↑ L'usine marémotrice de la Rance

- ↑ (en) Power station specifications sur le site www.annapolisbasin.com

- ↑ [Géographie des mers et des océans, ouvrage dirigé par le Professeur Raymond Woessner (Atlande), carte de l'usine marémotrice de Sihwa, page 195

- ↑ http://www.legi.grenoble-inp.fr/web/spip.php?article298

- ↑ À l'assaut de l'énergie marémotrice dans la baie de Fundy (Ressources naturelles Canada)

- ↑ (en) Vancouver Island project could capture tidal energy Journal of Commerce 7 février 2011

- ↑ Hammerfest Strøm : feu vert pour un parc hydrolien de 10 MW, sur le site global-et-local.eu

- ↑ (en) Illustration sur le site de la société

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des usines marémotrices

- Force de marée

- Agence internationale de l'énergie renouvelable

- Énergie renouvelable

- Énergie maréthermique

- Hydrolienne

- Portail des énergies renouvelables

- Portail du monde maritime