Boustrophédon

Une écriture boustrophédon est un système qui change alternativement le sens du tracé ligne après ligne, à la manière du bœuf marquant les sillons dans un champ, allant de droite à gauche puis de gauche à droite. Le terme vient de l'adverbe grec ancien βουστροφηδόν boustrophêdón, de βοῦς boũs « bœuf » et στροφή strophế « action de tourner ». Souvent, le ductus des lettres est également inversé en changeant de sens ; par exemple, la lettre Є tracée de gauche à droite deviendrait Э de droite à gauche.

Le boustrophédon a été principalement utilisé à des stades anciens d'écritures avant que celles-ci ne se fixent dans un sens précis : le grec, par exemple, s'est d'abord écrit de droite à gauche, comme le phénicien dont il est issu, puis en boustrophédon et enfin de gauche à droite. Le passage par le boustrophédon marque donc une transition.[réf. nécessaire]

Le boustrophédon dans la Grèce ancienne

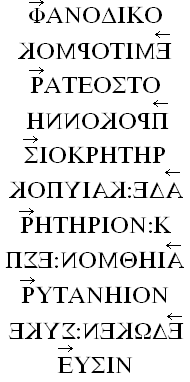

Inscription de Sigée, vers 550-540 avant l'ère chrétienne (British Museum, numéro d'inventaire BM GR 1816.6-10.107) :

| Inscription en boustrophédon | Texte normalisé | Interprétation |

|---|---|---|

| ΦΑΝΟΔΙΚΟ ³ΕΜΙΤΟΡΜΟΚ |

Φανοδίκο ἐμὶ τὀρμοκ- |

Nota bene : l'inscription se présente en deux alphabets et dialectes : ionien puis attique (avec l'alphabet épichorique local) ; l'exemple donné ne reprend que le texte écrit en dialecte ionien (d'où l'utilisation de η là où l'attique serait ᾱ), avec les lettres actuelles et non celles du document originel. En effet, celui-ci datant d'avant la réforme de -403 (adoption d'un alphabet officiel légèrement différent des usages locaux), il ne suit pas non plus l'orthographe classique : ο, par exemple, sert à noter la voyelle /ọ̄/ (long et fermé), qui sera ensuite transcrite ου (Φανοδίκο = Φανοδίκου, etc.).

Le texte signifie : « Je suis [la stèle] de Phanodikos, [fils] d'Hermokratês, [fils] de Prokonnêsos, et il a donné aux Sigéens un vase pour le vin avec son support, ainsi qu'une passoire, [déposés] dans le prytanée ».

Le code de Gortyne est un autre exemple bien conservé d'une très longue inscription en boustrophédon rédigée dans la première moitié du Ve siècle av. J.-C.

L'écriture « boustrophédon » était utilisée [réf. nécessaire] dans les defixiones, qui étaient des tablettes de magie dans la Grèce antique. Ces sorts étaient rédigés (ou plutôt « fixés ») dans la matière, c'est-à-dire sur des tablettes de terre, de cire ou de plomb. Ils étaient jetés à l'encontre d'un adversaire dans le but de le diminuer ou de contrarier sa victoire (pour empêcher une conquête amoureuse ou encore s'assurer une victoire sportive ; des defixiones ont en effet été trouvées sur le site des Jeux olympiques, implorant les divinités d'accorder la victoire à leur auteur.

Dès le VIe siècle av. J.-C., on décèle des « tentatives pour ramener l'écriture à des normes communes[1] ». L'écriture boustrophédon, « qui ne présentait aucune commodité[2] » est abandonnée peu à peu. En -403, l'archonte Archinos prend un arrêté qui fixe le sens de l'écriture de gauche à droite.

Écritures sémitiques

L'écriture phénicienne avait adopté l'orientation de droite à gauche vers l'an -1000, entraînant par la suite l'orientation de l'ensemble des écritures sémitiques : hébreu, araméen, arabe, etc.

Le boustrophédon dans le monde

L'étrusque fonctionne parfois en boustrophédon.

Le Guèze, langue liturgique de l'Église éthiopienne orthodoxe, de l'Église érythréenne orthodoxe et de la communauté Beta Israël, est en boustrophédon. L'écriture safaïtique l'était originellement.

C'est également le cas de l'écriture de Rapa Nui. Les tablettes rongo-rongo de l'île de Pâques sont écrites en boustrophédon inverse : on lit la première ligne de la gauche vers la droite, puis on fait tourner la tablette de 180 °, on lit également la deuxième ligne de la gauche vers la droite, et ainsi de suite.

Dans le langage informatique

Le terme de boustrophédon désigne une manière de fonctionner des têtes d'impression d'une imprimante, lorsqu'elles sont capables d'imprimer dans les deux sens de déplacement du chariot.

Dans les pratiques actuelles d'écriture

Chez l'enfant

Lorsqu'un enfant ne perçoit pas assez tôt et assez fort l'impératif d'écrire selon le choix d'Archinos[réf. nécessaire], de gauche à droite pour les langues issues du grec (ou de droite à gauche pour les langues sémitiques, par exemple), il explore l'écriture « en miroir » ; il écrit parfois même spontanément en mode boustrophédon[3].

Chez la personne très âgée

On observe chez certaines personnes très âgées ou chez des personnes atteintes de troubles de la pensée un « retour » à l'écriture « naturelle » en mode boustrophédon[réf. nécessaire].

Algorithme boustrophédon en mathématique

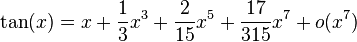

Il existe en mathématiques une méthode, dite de boustrophédon[4] permettant de calculer le développement limité de la fonction tangente en 0. Chaque ligne s'écrit dans le sens contraire de la précédente, en effectuant la somme du terme écrit précédemment et du terme écrit au-dessus. Par exemple :

| 1 | ||||||||||||||||

| → | 0 | 1 | ||||||||||||||

| 1 | 1 | 0 | ← | |||||||||||||

| → | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||

| 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | ← | |||||||||||

| → | 0 | 5 | 10 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||

| 61 | 61 | 56 | 46 | 32 | 16 | 0 | ← | |||||||||

| → | 0 | 61 | 122 | 178 | 224 | 256 | 272 | 272 |

En prenant la pente de droite (sans le premier chiffre), soit : 1,0,2,0,16,0,272 appelée suite des nombres tangents[5], on obtient le développement limité de tangente (en 0) ; ainsi :

, ce qui donne, après simplifications :

, ce qui donne, après simplifications :

La ligne de gauche (en comptant le sommet), permet de donner les coefficients du développement limité de la fonction sécante[4].

Citation

- Michel Serres : « Écrivain, je vivais comme l'archaïque paysan du boustrophédon, vieux mot qui signifiait que le bœuf tirant la charrue se retourne au bout du sillon pour attaquer celui qui suit, en ligne parallèle mais en sens inverse » (in Variations sur le corps, Paris, Le Pommier, 2002, p. 8).

Voir aussi

- Stoïchédon

- Lapis Niger

Notes et références

- ↑ A. Dain, L'écriture grecque M. Cohen et J. Peignot, Histoire et art de l'écriture, Paris, Robert Laffont, Coll. Bouquins, 2005, p. 623.

- ↑ A. Dain, ibid., p. 623.

- ↑ http://www.universalis.fr/encyclopedie/boustrophedon/, "Mode d'écriture archaïque (on l'observe chez l'enfant ainsi que chez certains malades mentaux)"

- 1 2 Cunsheng Ding, Tor Helleseth, Sequences and Their Applications, Springer, 1999, p.122 The Boustrophedon transform

- ↑ « Tangent numbers », suite A000182 de l'OEIS

- Portail de l’écriture